帕蒂古丽,维吾尔族。中国作家协会会员,在《人民文学》《民族文学》《新华文摘》等刊发表作品近百万字。已出版《隐秘的故乡》《散失的母亲》《百年血脉》。曾获“北京市优秀长篇小说”“第三届向全国推荐百种优秀民族图书”“北京市优秀图书奖”,《被语言争夺的舌头》获得2014年度人民文学奖。

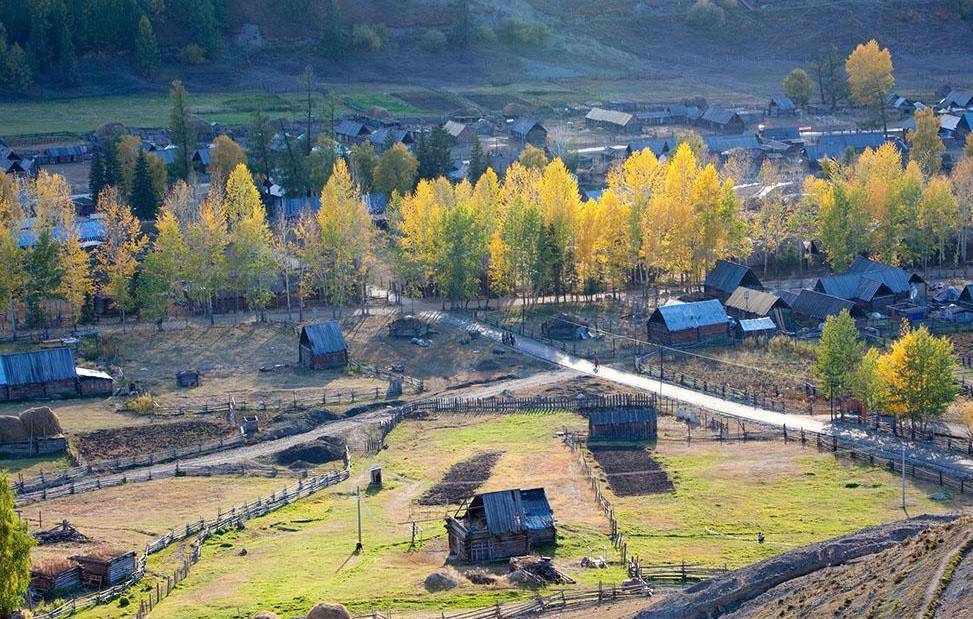

水乳交融的村庄秘境(节选)

◎ 帕蒂古丽

在新疆多民族聚居的村庄,有很多鲜有人知的人间秘境。不同民族的人们,世代和睦共聚在同一个村庄里,共同劳作生活,不同程度地接纳和吸收兄弟民族的文化,变得你中有我,我中有你,又保留着自己民族特色的生活方式。在他们的饮食习惯、文化礼仪、语言沟通、人际交往、婚丧嫁娶等生活细节中,“交融”这个平面化的词汇显得格外立体。

库车县齐满镇莫玛铁热克村,几十户汉族人,生活在稠密的维吾尔族人中间。这在库车县百分之九十九是维吾尔族的农村,是极其罕见的。

姬村长20世纪60年代初,跟一大批汉族人来到莫玛铁热克村定居,是这个村最早定居的一批汉族村民。

20世纪80年代,他跟随全镇的维吾尔族村民,带着馕和水,住在戈壁滩上挖排减渠。当时这一带没有见过汉族人,莫玛铁热克村的维吾尔族村民,与汉族村民朝夕相处,情同兄弟,但外村没有见过汉族人,白天一起干活儿时,他们用一种排斥的姿态,像看猴子一样围观汉族人,气氛不是十分融洽。到了夜里,地铺打在野外的荒滩上,周围无遮无拦不说,汉族村民对这种“天当被子地当床”的睡法没有体验,加上外村的维吾尔族人都在不远的地方盯着他们,看起来不是十分友好,汉族村民犹犹豫豫,不肯打开铺盖。

莫玛铁热克村的维吾尔族村民冲着那边吼:“有啥好看的,没见过人睡觉吗?”

“我们就是想看看你们这帮有胡子的家伙,怎么跟这群脸上不长毛的家伙一起睡觉。”那些人嚷嚷着不肯罢休,远远地站成一排,盯着这边看。

本村的维吾尔族村民,看出汉族村民脸上显出为难和惊慌的神色,担心汉族村民晚上睡不安生,自动围拢过来围成一个大圆圈,把汉族村民包围在中间。

“有个风吹草动,有我们保护你们。”维吾尔族村民拍拍胸脯,示意汉族村民放心睡觉。

在熟悉的维吾尔族村民围成的温暖的包围圈中,姬村长和汉族村民们睡得很踏实。

姬村长回忆起50年前的往事,睡在维吾尔族村民围成的包围圈中的情形,眼睛有些湿润,喉结一上一下地在稀疏的胡子里蠕动。这个汉族人,跟当地人学会用流利的维吾尔语交流感情,也学会了像维吾尔族男人那样留小胡子。连他家的房子也是“一屋两制”,一半维吾尔族风格,一半保留了汉族特色。

姬村长家的里屋是维吾尔族风格的,靠墙叠着一大摞五颜六色的被子,大炕上铺着花毡,花毡四周摊着褥子,褥子围起来的中间一大块是达斯汗(餐布,相当于餐桌的用途)的位置。镂花的沙发巾和绣花的窗帘布,透出几分维汉特色混搭的味道。外屋,八仙桌、椅子、沙发、茶几,完全是一个汉族家庭的陈设。

本来他家的里屋是板床,家里经常来维吾尔族朋友,招待不方便,为了照顾维吾尔族朋友的习惯,只好把板床拆了,用木板做了炕。有时候睡在炕上,明明是自家的屋子,也隐隐有种睡错了炕头的感觉。

他在家里,大部分时间在外屋活动。维吾尔族朋友来了,他觉得这些维吾尔族面孔的兄弟姐妹,只有坐在花毡和花被褥包围中的里屋才相配,宁可自己“睡错了炕头”,也不让维吾尔族朋友坐错了达斯汗,家里渐渐地也就习惯了“一屋两制”的风格。

村里不少年轻人家,都是“一屋两制”,锅碗瓢盆也购置两套,一套专门留给维吾尔族朋友用。老姬的屋子里是汉族式的,小姬的屋子里是维吾尔族式的。维吾尔族朋友来了,在小姬的屋子里按照维吾尔族的习俗招待;过年过节,汉族亲戚朋友来了,不按照汉族的礼仪招待,也显得不够客气,只好领进老姬的屋子里。

跟维吾尔族人家不同的是,小姬维吾尔族式的屋子里,有间白色的卫生间。小姬说,为了老婆孩子冬天洗浴方便,造了一个卫生间。这卫生间像是一截白色的小车厢,停在走道当中,一看就是一个“外来物”。

村里人办喜事,姬村长都会带着汉族村民去贺喜。维吾尔族村民家里办丧事,也会请姬村长和汉族村民。深谙维吾尔族礼节的姬村长,会安排合适的时间,带着汉族村民到合适的场合,去问候和安慰逝者家人。

在一样的环境下一起生活了40年,维吾尔族村民和汉族村民语言通了,互相了解对方的习惯了,吃喝也变得几乎一致(这里的汉族都不吃猪肉)。胃一致了,生活在一起,似乎连模样也变得相像了,除了进清真寺这一点不一样,其他已经没有什么大的不同。

天堂果

莫玛铁热克村的汉族村民在这里生活几十年,仍然保持着他们“前不栽桑,后不栽柳”的习惯。克里木问姓侯的老村支书,汉族人家为啥不种桑树?老村支书说“桑”跟“丧”发音相同,谐音跟死有关系,不吉利。

克里木瞪大了眼睛说:“你姓侯,叫你猴子,难道你就会变成猴子?死不死人关桑树啥事?难道一家人在门前种了桑树,就意味着每天乞死?人迟早是要死的,死了人怎么能怪树?”

村里的维吾尔族人家园子里,一般都种葡萄、无花果和桑葚,维吾尔族认为这几种树的果实都是“天堂果”,不会因为谐音而褒谁贬谁。

汉族人不在门前种桑树,不意味着能隔断五月桑葚美味的诱惑。桑葚熟透的六月,坐在维吾尔族人家院子里,等着吃桑葚的多是汉族村民。年纪大点儿的汉族男人,很少会爬到树上去摘桑葚。村里的维吾尔族男人即使七八十岁了,也能像猴子一样利索地爬上树冠摇动树枝,让熟透的桑葚麻雀一样,扑棱棱地飞落在汉族大娘和小孩子展开的餐布上。

甜,从嘴唇甜到舌尖,从舌尖甜到唇齿,从唇齿甜到舌根,甜到喉头。紫色一点点染过去,甜一丝丝染过去,甜甜的笑意一点点荡漾开来,从维吾尔族大爷喜滋滋的眉梢眼角,荡漾到汉族村民挂着桑葚汁液的嘴角。

村里的汉族人家门前多半是菜地,不种树,尤其是桑树。老村支书家门前,几棵高大的桑树树冠如盖。他说,生长在这里的汉族第二代、第三代已经不再讲究前辈的那一套。他跟维吾尔族学会了种植果木,他觉得维吾尔族喜欢植树是个好习惯。维吾尔族人的家园意识更浓,每家都有小果园、葡萄棚,人住到哪里就绿化到哪里。

侯书记讲了一个风趣的故事。

前几年,村子里灌溉墓地里栽的桑树,要修条水渠,水渠必须从克里木父亲的墓地前经过,克里木心里疙瘩,怕水把他爹的墓地淹了,就推说他父亲不愿意。

侯书记说:“亏你是个天天祈祷的人,明明是你这大活人心里疙瘩,还说你死了的人不愿意。说假话不怕胡达惩罚?”

过了两个月,克里木在家门口骑摩托车撞断了腿。侯书记每天派人去医院看护。克里木出了医院,拄着拐杖,买来几个涵管找侯书记,说要挖渠放水,浇灌墓地里的桑树,还想在渠上搭个小桥。

侯书记故意问他:“问过你父亲了没有?他老人家愿意吗?”

“这次我听你的话,可惜我听你的话听晚了。”克里木懊悔地对侯书记说。

“这下你父亲可以在渠沟边桑树底下,他儿子修的小桥上乘阴凉了。”书记幽了他一默。

克里木也不含糊,拍拍侯书记的肩膀:“以后我们大家都要在渠沟边的桑树底下乘阴凉,要趁活着的时候把桥修好,免得将来找书记聊天,过不了渠沟,摔断了我的另一条腿。”

莫玛铁热克村最茂盛的桑树林,就在克里木父亲躺着的那块墓地里。侯书记父亲的坟,紧挨着克里木父亲的坟地。

为了村里的汉族坟和维吾尔族的坟地不被混淆,汉族村民和维吾尔族村民一起在墓地中间种了一排桑树,给两块墓地隔了一道绿色的屏障。这道屏障,本是用来给躺在地下不同族的逝者做一个标记,界分不同民族的死者,有趣的是,每当桑葚熟了的季节,汉族村民和维吾尔族村民都聚在这一排桑树底下吃桑葚。墓地里的桑树林,倒成了两个民族的生者品尝生活甜美的甘果林。

桑树摇曳的墓地,似乎在向人们传递一些什么。在只有死人与活人之分的坟地,生死将人们隔开在阴阳两界,人人平等的死亡面前,显现出人性的宽厚,民族无形中已经被人们淡化了,不再是人与人之间的一种阻隔和界限。

村里人去墓地,不管汉族还是维吾尔族都要走同一条路。这条路一次又一次整修,都是汉族村民和维吾尔族村民扛着铁锨、坎土曼一起去。

村里人说,有些路,你可以不走,这条路你没法选择,早晚得走。这条路通向每个人都必须去的地方,是谁都省不了的一条路。生者送死者去墓地,要走;活人去上坟扫墓,也少不了要走。活着的时候,有千条路万条路;死了以后,大家走的是同一条路,不管汉族还是维吾尔族。

莫玛铁热克村两个民族的村民,在长达半个多世纪的共同生活中,已经深谙这种由生活教给他们的朴素哲理,对生死、对人生共同的领悟,让两个民族在生活的诸多方面变得十分默契。

丢了的生活和捡起来的生活

在村小学门口,我先见到的是玉素甫校长的回族妻子,她白帽子上面戴着头巾,坐在小店门口的矮凳上,朝着马路对面的学校张望着。听我要找玉素甫校长,她麻利地站起来,去摇晃学校的大铁门。“六一”,学生下午都放假了,她不甘心,用脚踢了几下大门。玉素甫从一排学校办公的平房中的一间走出来,人有点儿矮,很壮实。

玉素甫校长领我走进办公室,一开始,我们都互相看着对方,不知道说什么好。我心里想,他不太像维吾尔族,我猜他心里也在猜测我的民族。

我说:“玉素甫校长,您是维吾尔族,妻子是回族,您的家庭跟我家一样是‘混血的’。”

他一听我也是“混血族”,话顿时多了起来,说他父亲是维吾尔族,活了128岁,母亲是东乡族,妻子是回族。他大哥是母亲跟撒拉族的前夫所生的儿子,会说东乡话,户籍上报了东乡族。他父亲原来也娶过一个维吾尔族妻子,这次生的儿子,户籍上当然报了维吾尔族。1958年灾荒,玉素甫的父亲带着这个维吾尔族的儿子,留下自己90岁的老爹,从库车去了米泉,结识了玉素甫的母亲。母亲带着她东乡族的儿子,在米泉与父亲结婚。1960年,“混血”玉素甫就降生在这样一个多民族的“混血”家庭。

我觉得玉素甫的家族有点复杂,怕一时搞混了,本想掏出本子记上,玉素甫有点儿警觉,赶紧打住,不再往下梳理他多民族大家族的“混血”史了。

玉素甫在米泉上的是汉语学校,接触的全是回族和东乡族的亲戚,16岁以前,玉素甫几乎没有跟维吾尔族人打过交道。

玉素甫16岁时,爷爷100多岁了,催促着玉素甫的父亲回到莫玛铁热克村来。1976年,玉素甫的父亲带着他回到了爷爷身边。爷爷一句汉语也不会说,他喜欢骑着毛驴上巴扎,一口牙比他儿子还要好。

“为了等儿孙从北疆回来,我已经长了第三次牙了。”百岁老人总爱说他的牙是等儿孙等出来的。

玉素甫作为一个维吾尔族人,从小在米泉母亲的回族亲戚朋友间长大,一句维吾尔语也不会说,回到莫玛铁热克村,这里全是父亲的维吾尔族亲戚,他们说玉素甫除了名字像维吾尔族,啥也不像。

村里的汉族人个个会说一口流利的维吾尔语,许多维吾尔族人也学会了汉语。到了这里,他最大的收获是重新学会了维吾尔语,现在在学校,他用维吾尔语为学生上课。他的孩子们也都学会维吾尔语和汉语两种语言。学校维吾尔语班和汉语班都有,许多汉族孩子从小进了维吾尔语班,而不少维吾尔族孩子,选择上了汉语班。这种自行选择另一个民族的教育,主动融入另一种文化的方式非常耐人寻味。

“都是环境的力量”,玉素甫说,“别人过的生活我也能过。我是把爷爷和父亲的生活重新捡回来,过下去。”

玉素甫的爷爷,耐心地在莫玛铁热克村守了128年,他一直没有离开过这个村子。他认为,离开一个地方,就要丢下一些东西,比如丢下一些血脉亲人,丢下一些熟悉的话语,丢下一种气味记忆。他在这里长了三次牙,三次牙都丢在同一个地方,他坚守在这里,等来了儿子,等来了孙子。去另一个世界之前,他把自己的生活传给了后代,让他们接着过下去。

玉素甫父亲一辈子在两种语言、两种生活之间过活。南疆和北疆,维吾尔族和回族。

玉素甫的经历让我想到我的父亲:我父亲丢下了我爷爷的生活,他的后半生,过的是一种他全然陌生的北疆回族人的生活。即使在维吾尔族稠密的村庄里,他也没法再把过去维吾尔族的生活接上,他把我们送进了汉族学校,我们全然接受了汉语,他的后代的生活,发生了他无法预料的改变。而这些改变,起因只是因为我父亲离家出走,遇到了母亲后,在北疆定居。他会感觉自己丢掉了一种生活,过了另外一种生活么?

现在我又想把父亲丢掉的生活接过来,继续过下去,中间的那些无法省略的东西,我能把它们都一一捡拾起来,叫出它们的名字么?

玉素甫从北疆回来,把父亲丢下的生活方式捡起来,接着过起了维吾尔族生活。现实中,我看到他的两种生活都走了样子,有了缝隙,已经接不起来了。我看得出他眼睛里双重的失落,我懂得他莫名的忧郁,那是父亲和我的目光里也沉淀着的东西。

我家的炕上,父亲请和田的毡匠擀的花毡,配上母亲陪嫁过来的印花布被子和绣着艳丽牡丹花的黑布枕头,乍一看,就像一个甘肃的回族媳妇睡错了维吾尔人家的炕头。

父亲野心勃勃叫了南疆来的姑父打的馕坑,在馕坑边烤馕的,却不可能是我的母亲。一辈子都没有学会打馕,为此自卑了一生的我的回族母亲,自卑到连馒头和花卷都不敢再蒸。母亲说,维吾尔族妇女都是妈妈把她们生在馕坑边上,从小就学会了打馕。她责怪母亲没有把她生在馕坑边上。母亲一辈子甚至没有烧过一次奶茶给我们喝。我和妹妹跟母亲学会了包饺子、蒸馒头,但父亲和我们喜欢吃的是馕、奶茶和薄皮包子。只有在维吾尔族和哈萨克族邻居家的达斯汗上,父亲带着我们盘腿坐着的时候,我们才感觉当了一回维吾尔族父亲的孩子,我们的胃才会因为馕、奶茶和抓饭而暂时舒展一下。我们勉强跟着回族母亲学会做的饭菜,永远不对父亲的维吾尔族的胃口。脱轨的生活,走样的习俗,错位的人生……日子就这样一代一代过下来,越走离本来的模样越远。我的孩子们,他们回到维吾尔族祖源地的生活,更成了一种奢侈。去年我带孩子们去喀什省亲,女儿穿了艾黛莱丝长裙,头顶系了花头巾,连步态走姿都像是一直生活在南疆的维吾尔族少女。可怜她一句维吾尔语都不懂,跟从未谋面的维吾尔族的堂妹见面拥抱在一起,只有用不断的亲吻表达对外公那股血脉的亲近。儿子头顶被亲戚戴上了小花帽,让我想起跟在江南的舞台上,戴着小花帽跳新疆舞的他。那时的他描了眉毛,画了眼圈,现在他的模样即使不画眉描眼圈,也是高鼻深目,一看就知道有维吾尔族的血统。孩子长大后这种外在的“返祖”,像是从内里生长出来的那份对外公所属的那个民族的认同。

玉素甫的母亲一直都留在米泉,怕回来语言不习惯,为了看望和照顾母亲,他和妻子经常回去。他叹息说:“已经过成这样了,也不知道哪种生活方式更适合自己了,就是再回米泉,不知道能不能重新把那个生活捡起来。也不知道丢了的生活和捡起来的生活,哪一个是对的。”

玉素甫的亲戚都是维吾尔族,在一起时大家都说维吾尔语,他妻子也学会了说维吾尔语,戴头巾。他母亲的东乡话被留在了米泉,东乡族的习俗也完全淡出了这个家庭。他家里的装修和陈设很汉化,已经看不出是什么风格,好多东西都是从米泉带来的。也许这样正好,他还部分地守着米泉的记忆和过去的生活。在维吾尔族亲戚眼里,他们现在的生活跟周围所有的人都不太一样。亲戚们都没去过外面,他们不知道,玉素甫的家里看不出特色的生活方式,恰好跟外面世界趋同的生活保持了一种默契。

玉素甫在莫玛铁热克,彻底适应了维吾尔族人群中的生活。他的妻子还在念叨着米泉回族的亲人们和那里的吃食、风俗。想想她的后半生,也只有生活在无穷无尽的念叨里了。

丢下米泉的回族生活,回到莫玛铁热克的玉素甫,并没有继承爷爷和父亲的维吾尔族生活方式,也没有完全沿袭母亲回族式的生活。达斯汗已经撤离了他们的家庭,被餐桌代替了,床代替了炕。他的家庭陈设既不是维吾尔式的,也不是回族式的,更不是东乡族式的,混合的结果,也许生活里暗藏各种元素,但哪一种民族风格都占不了上风,民族特色完全淡化了。

有些东西似乎是难以捡回了,比如纯维吾尔族的生活、原汁原味的回族传统。失去了一些无形的东西的同时,玉素甫得到的也很丰盈,在这里他们联结上了血脉亲情。这块土地给他们文化上丰厚的回报,也是别处没法给予他们的,孩子们学双语的舌头,从小就比玉素甫那时候要灵活很多,他们再也不用担心他们没法跟维吾尔族朋友聊天,也不用担心回米泉没法跟回族亲戚拉家常了。

“没有坏的生活,也没有不能过的生活,只有过不好的生活。这么多的人都在过这种生活。别人能过的生活,我们也能过下去。”玉素甫说起这些时候的语气,带着几许沉吟。我知道,他想在人前尽量显得达观一些。

他不知道“混血”的家庭意味着什么,也没有细想过,捡起了一种生活的同时,可能就要抛下另外一种生活。他想把两种生活接起来,生活出现断裂的时候,又想着靠混淆与别人的差别来为自己宽心。玉素甫眼睛里时常显现出的焦虑和忧郁,还有他妻子望着马路时疲惫的眼神,泄露了他们跟这里埋头过日子的人有些不同,他们是有过另外一种生活的人,那种生活现在被他们抛在了远处。

关于翻译这档子事情

在库车老城的王府待了一年多,我总是在两种语言之间不停地转换,回到新城跟宁波援疆指挥部的宁波人讲汉语,回到老城讲跟维吾尔人讲维吾尔语,新城和老城之间的8路车,成了我有形的语言环境转换通道。8路车从老城出发,中间不停地上下车的是老城的维吾尔居民,车临近新城,维吾尔族人越来越少。到了新城,上上下下的多半是汉族居民和外地游客。我的语言系统也慢慢适应了从纯维吾尔语到汉语的转换。

有时候在车上猛然接到电话,会愣一下,不知道该选择用哪一种语言去问候对方,一般都会停顿,等对方先发话。有时候,刚接完上一个维吾尔语电话,下一个紧接着讲汉语,语言应对系统还停留在维吾尔语上,维吾尔语的尾音和应承方式,会出现在汉语电话的开头,语言系统的流转,简直是在考验我的快速转换能力。

到了亚喀守努特村,我一下子轻松了。无论跟汉族还是维吾尔族坐在一起聊天,相互之间都不再感觉有任何障碍,对汉族和维吾尔族的习惯以及互相引发的话题,汉族和维吾尔族彼此都很默契,用不着翻译和多余的解释。维吾尔语一出口,所有的人,无论维吾尔族还是汉族都同时做出会心的反应。大家同时大笑,同时叹息,或者同时陷入沉默,对一个问题的眼神征询,也是不约而同的。一场热烈的谈话中,翻译往往导致语言的误差和理解的滞后,比如大家同时听一个笑话时,懂某种语言的先笑过,或叹息过一波,过了片刻,持另一种语言的人在别人笑的时候,不合时宜地叹息,在别人叹息的时候,不合时宜地大笑。翻译的滞后,往往导致情绪不同步,反映不一致,别人正进行一场欢快的谈话中间,突然插进来的不和谐的悲声叹息,令人尴尬和不愉快。畅快的交流往往在这时中断,留下一段略显扫兴的空白,或者干脆被打上休止符。

亚喀守努特村书记热合曼认为,翻译有时候使交谈中断,令交谈者注意力分散。他打了一个比方:仿佛往河里扔了一块硬邦邦无从下嘴的干馕,需要在河水里泡上一阵,再在下游接住继续啃,馕是泡软了,却带了不少水分,味道远不如刚出馕坑的热馕色香味俱全。

也许是在长久的维吾尔族、汉族混居生活中形成的习惯,即使在没有维吾尔族在场的情况下,亚喀守努特村的汉族与汉族之间,也时常用维吾尔语交流。为了与他们的语言保持一致性,他们甚至沿用维吾尔族的问候习惯相互问候。第一次看到这种场面,令我啼笑皆非。

这个村的人,无论维吾尔族还是汉族,已经没有民族之分,也无所谓第一语言或第二语言,语言的作用就是为了方便交流沟通,哪个方便交流就用哪个。在亚喀守努特村浓厚的维吾尔语环境中,许多汉族村民对当地农作物、植物、农具的称呼,几乎找不到完全对应的汉语,比如蔷玛菇、乌斯曼、坎土曼、海娜,还不如直接用维吾尔语表达来得便当,男女老少都懂,通行无阻,维吾尔人也可以随时加入他们的话题。

在这里生活了56年的杜学发,用了大半辈子维吾尔语了。他觉得对维吾尔邻居说“麦场”,还不如说“哈曼”来得快,;你说“公牛”不如“卡拉”更便捷;你说马,还不如说“阿特”轻松;说你来借马,弄不好会被跟维吾尔族人听成“妈”,岂不闹出笑话。

好在到了湖北老家,这个村的汉族人还保留着一套湖北方言交流系统,足够他们表达乡情、亲情。在村里说维吾尔语并没有使他们损失母语的成分。

在这一点上,汉族人刚来村里的时候,跟维吾尔族人打交道就没有那么便利。汉族人想要买枣,得把维吾尔老乡领到枣树底下,买菜要领到菜地里,见不到实物,就没法表达出自己要买啥,闹过不少笑话。比如买鸡蛋,就得打手势,行不通时,就指着鸡屁股比画,没有母鸡在场时,干脆自己扮演母鸡,半蹲着身子,嘴里呱呱呱呱乱叫,两只手臂权当鸡翅扑腾,原地打几圈,从自己屁股后面掏一把,再用两手的大拇指、食指圈成一个鸡蛋大小的圈。维吾尔族老乡大笑着,总算领会了汉族村民费劲地表演母鸡,艰难地“下”出来的这只哑巴“蛋”。要做交易,就逼得村里的维吾尔族不得不向汉族学习汉语。热合曼的孩子全部被送进了汉语学校,而不少汉族人,则选择就近让孩子上维吾尔语学校。选择学校时,维吾尔族与汉族之间的这种交叉选择非常耐人寻味。

热合曼说,近几年,一大批河南人刚开始来到村里摘棉花,他完全听不懂他们的语言,处处为难,只好请村里的湖北人出面当翻译,谁知他们操两种方言,湖北人和河南人很多话互相也听不懂,不过基本的沟通倒是没有问题。亚喀守努特村的人听惯了湖北话,听河南话反而不习惯。

热合曼的汉族“女朋友”

去年冬天,我去村书记热合曼家,看到屋里的摆设基本上接近汉族人家了,椅子、沙发、茶几,完全是一个现代汉族家庭的陈设。院子里的大铁窗算是他家最富有民族特色的物件了,还有满院子的葡萄架,那是维吾尔族人家必不可少的。

一开始热合曼体谅汉族村民,认为汉族村民来家里做客,上炕要脱鞋太麻烦,炕上盘腿坐着吃力,就没有造木板炕,也没有按照维吾尔族的习惯,空出一间房子,在地上铺上花毡和褥子,招待来客时用。

后来,反而是村里的汉族人提醒热合曼,不要只考虑汉族人的感受,也要尽力满足维吾尔族朋友的需要。热合曼也发觉自己家的缺憾,今年夏天专门辟出一间宽大的房间,完全装修成了典型的维吾尔族风格,地上铺着彩色花毡,中间放着一长溜桌子,客人来了就铺上褥子,坐在桌子两边喝茶聊天,无论汉族朋友,还是维吾尔族朋友,都觉得坐在这样的房子里,才能找到在维吾尔族书记家做客的感觉。

去热合曼家,一半时间能碰上吃拌面,一半时间吃米饭炒菜。有汉族朋友来,他一顿饭会炒好几个素菜,菜式已经不是维吾尔族的杂烩菜式,而是单样菜清炒。无论吃什么,一大块达斯汗牢牢占据着餐桌的位置。热合曼说,别小看这达斯汗,它如果撤出,几乎等于将维吾尔族的生活方式一起撤出了家庭。

热合曼的妻子和女儿平时也穿长裤、短衫,去维吾尔族朋友家参加婚礼等重要仪式时,穿着习惯才向维吾尔族靠拢,扎头巾、穿裙子。

热合曼喜欢向我炫耀他的汉族朋友,他先说他的汉族“男朋友”打得一手好馕,是汉族里有名的那瓦伊(打馕师傅)。亚喀守努特村的湖北男人,居然跟维吾尔族学会了打馕。从饥饿年代的苞谷面馕开始,到现在的库车大如车轮的麦面大馕,不少当年从湖北来的汉族人在村里生活,练就了一手过硬的打馕技术。

汉族的有些技术,维吾尔族似乎学不好,比如宰鱼。我在热合曼家里,看七八个维吾尔族壮汉,围着一个汉族女人帮热合曼收拾一条大鱼,去鱼鳃、刮鳞片、剖鱼肚、清理内脏,到最后剁成块状,男人们始终围观,丝毫插不上手。他们宰羊宰牛不在话下,七八条汉子对付一条鱼,却不如一个汉族女人。

热合曼喜欢吃鱼,自己不会收拾鱼,想吃鱼了,只好请村里的汉族“女朋友”帮他收拾。热合曼的汉族“女朋友”,有个漂亮的维吾尔族名字,叫佐冉姆。这是她小时候,村里的维吾尔族人起的,村里人叫了大半辈子,真名都快没人记得了。热合曼一口一个“佐冉姆”,叫得格外顺口。热合曼说,他跟佐冉姆的丈夫是“男朋友”,跟他的老婆自然是“女朋友”。他吃了半辈子鱼,都是“女朋友”来他家帮他收拾的。

热合曼说,他不能没有这个汉族“女朋友”,不然这美味的鱼肉,就没法吃到嘴里。热合曼妻子在一边听着,笑眯眯地点头。这样的“女朋友”,他可不敢亏待她。他每次请“女朋友”来干活,吃完烤鱼,都会送几条小鱼给她带回去。

热合曼最怕坐飞机,全村的人都知道。他第一次跟库车援疆指挥部去宁波,上了飞机后,担心飞机一升空,自己会从天上掉下来,硬是要求下去,结果所有飞机上的旅客,都下飞机检查,重新登机,飞机为此延误了两个多小时。后来他去武汉看读书的儿子,坚决不坐飞机,宁可一路倒五次高铁,也心甘情愿。他觉得,人没有翅膀,上天下地的事情太不保险了。至少高铁不会脱离地面,只要贴着地面跑,跑得再快也是安全的。

跟热合曼的妻子坐在一起,佐冉姆能嘴巴不停地用维吾尔语聊两三个小时,从汉族人女儿嫁出去坐月子婆家伺候,说到维吾尔族嫁出去的女儿坐月子、生病都是娘家伺候;再从维吾尔族把饭菜都混在一锅煮的做法,说到汉族相对而言单一品种的炒菜方式,佐冉姆说得技痒难忍,干脆在“男朋友”家试验一番,热合曼的妻子由此跟她学了不少汉族菜式。热合曼说,现在他家里的炒菜方式,也变得维汉混合,而且充满佐冉姆的味道。