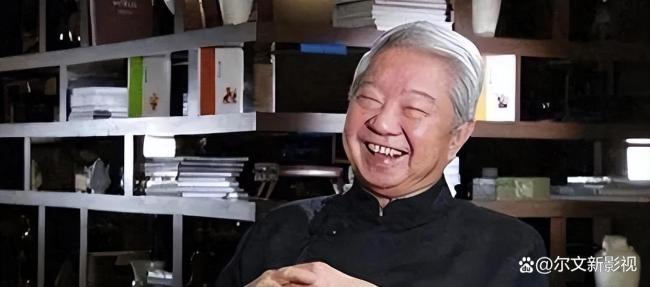

媒体人:蔡澜这一生尽兴而归 四大才子的黄金梦

蔡澜走了。去年摔跤住院后,他的身体一直不太好,直到前不久得知他在香港“重生式养老”,看海、喝酒、大笑。如今他平静潇洒地离去,四大才子的时代也成了过去。

第一时间想到的是《今夜不设防》的一个视频:蔡澜、倪匡、黄霑与罗大佑一起抽烟喝酒聊天,听罗大佑唱《爱人同志》。那时的蔡澜还未成为社交平台上的美食博主和年轻人的心灵向导,只是个风流帅哥;黄霑刚刚写下《笑傲江湖》;倪匡则已凭《卫斯理》成名。时间飞逝,创造力仍在回响,如今四大才子都已离去。

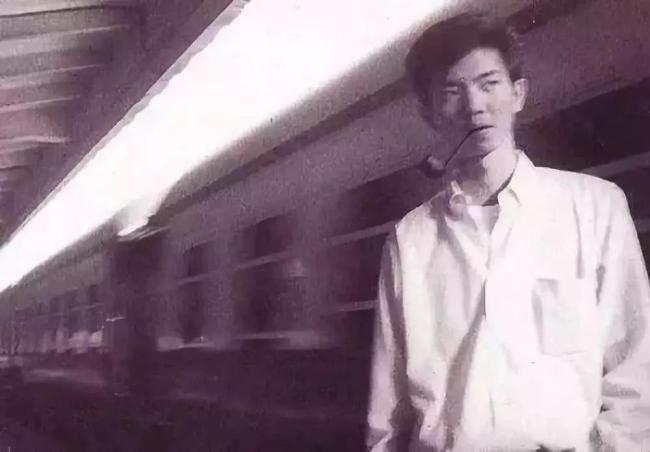

在香港四大才子中,蔡澜似乎是最“不着调”的一个。金庸有武侠巨著,倪匡写《卫斯理》,黄霑在词曲里展现诗性豪情,而蔡澜最著名的则是他的毒鸡汤、美食和花花世界。但在很多年前,他曾陪伴香港电影走过40年的黄金梦。1941年,蔡澜出生在一个艺术世家,受父亲影响,爱写字、看书,最爱的还是电影。18岁时,他去日本学电影,1963年回国后,许多港片都打上了“蔡澜监制”的烙印。从《快餐车》到《重案组》,文人蔡澜带出了香港最重要的功夫片明星成龙。这是港影最黄金也是最黑暗的年代,投资人握有最终决定权,制片人不过是执行者。尽管如此,蔡澜仍觉得孤舟无依,内心多少是文人天性。干了40年后,他决定转行,称这些年的电影生涯不过是一场梦。

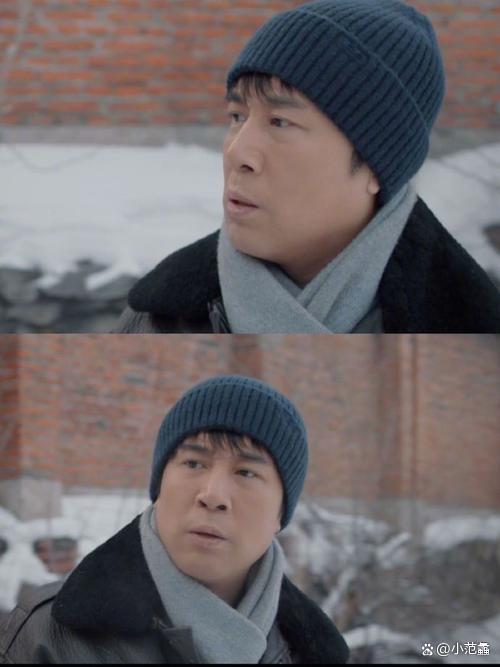

人生的上半场是电影,下半场对蔡澜来说才是他内心有所依附的写作。父亲是个文人,蔡澜自小读书甚多,14岁已在《南洋商报》发表文章。有意转行时,《明报》如火如荼,蔡澜想在上面发表文章,但不认识金庸。好在他认识倪匡,通过倪匡引荐,蔡澜得以在《明报》上开始耕耘自己的天地。渐渐地,读者在倪匡的《卫斯理》之外,也认识了这个风流执笔人。那是《明报》最受欢迎的年代,金庸写武侠,倪匡写科幻,黄霑写《随缘路》,而蔡澜则写美食和生活。80年代,蔡澜声名鹊起,成为香港各大报纸专栏作家,内容以杂文、游记及食评为主。真正让他更为人熟知的,则是《今夜不设防》这档节目。三个粤语都说不流利的好色倜傥男人,却用一档深夜清谈节目让巨星卸下心防。节目一度创下70%的收视率。张国荣、王祖贤、林青霞等人的访谈,至今仍是经典中的经典。

蔡澜会写、会聊,另一大成就就是会吃。很多人从他那里学到了生活的态度。当年在日本半工半读时,他每天吃方便面,但即便是方便面也要吃得讲究。母亲教他煮方便面的方法,他将之发扬光大。蔡澜对猪油的喜爱也是出了名的,曾将其列为“死前必食”。他主持了很多美食节目,带着一大帮美人探走天下,吃遍美味。关于吃,还有一桩趣事:蔡澜读好友金庸写的《射雕英雄传》时,看到黄蓉给洪七公做的豆腐镶火腿,便照做,却发现火腿硬得凿不开。最后,他反复试验,研制出了“二十四桥明月夜”。

声色犬马,吃喝玩乐,蔡澜的生活尽兴而诗意。金庸评价蔡澜的风流:“他女友不少,但皆接之以礼,不逾友道。男友更多,三教九流,不拘一格。”面对知己离别,蔡澜总是戚戚然。对于死亡,四大才子各有各的解法。黄霑爱酒,说得了病还是要喝,该死的时候还是会死。金庸去世时,蔡澜提笔挽联四字“一览众生”。倪匡生前讨厌忌口和运动,走之前蔡澜给他带去了最爱的肥叉烧,并约定不允泪别。三人都走后,蔡澜孤零零一人。媒体采访他,如果倪匡、黄霑现在站在他面前,他会说什么?蔡澜说:“我丢你老母。”大家都笑了,因为三人走得太快,都没等他一起。所有的人都笑了,实是又笑又泪。