男大学生正在批量减少:教育竞争中的性别差异显现

男大学生正在批量减少:教育竞争中的性别差异显现!毕业季即将来临,校园里随处可见穿着学位服的毕业生在草坪上拍照。她们对着镜头比出剪刀手,或是抱着鲜花和室友笑成一团。图书馆前台阶上,三五成群的学生捧着论文材料匆匆走过,教室里答辩结束的学生红着眼眶与导师拥抱。仔细观察就会发现,这些场景中的主角多数是女生。

这种现象并非偶然。2022年,中国普通本科招生人数中,男生仅占37%。早在2009年,高校女生比例就突破50%,如今这一差距仍在扩大。全球高等教育新生中,男性占比也仅为44%。在美国,大学男生数量十年间减少100万,仅有39%的男性高中毕业生选择进入大学。

人们习惯将这种现象归结为“女生更会考试”,但真相远比表象复杂。男女生在基础教育阶段的差异早已显现。北京教育科学研究院对26万名中小学生的追踪发现,八年级男生的数学成绩已落后于女生,语文和英语差距更为明显。全球范围内,未达到基础学科标准的男生数量比女生多50%。河南某市2020年高考数据显示,无论文科还是理科,男生总分均低于女生。另一项跨越十年的研究发现,女生英语成绩优势持续扩大,数学成绩分布也更集中。美国教育部数据显示,高中成绩前10%的学生中,三分之二是女生。

问题根源或许藏在更细微处。德国研究者发现,男生在“行为调节能力”上的劣势直接影响语言成绩。所谓行为调节,就是抵抗手机诱惑、按时完成作业这类看似简单的自律能力。荷兰学者对5000名大学生的调查发现,男生“尽责性”得分普遍较低,而这项人格特质对学业成就的预测力甚至超过智商。中国研究者则发现,男生专业课成绩平均比女生低52.9分,获奖学金概率低5.7%。

有人用“男孩大脑发育晚”来解释这种现象。美国学者理查德·里夫斯在《掉队的男人》中指出,男性前额叶皮质比女性晚成熟约两年。这确实会影响青春期少年的自控力,但同样的生理差异在30年前并未导致如此严重的教育失衡。更值得警惕的是社会观念的自我实现。实验中,当女性被暗示“男性更擅长空间任务”时,她们的表现立即变差;而男性在此情境下睾酮水平飙升,表现反而提升。现实中,“男生后劲足”、“女生不适合学理科”等偏见仍在影响教育选择。田纳西大学研究显示,女性获得语言类学位的比例是男性的两倍,而刻板印象加剧了这种专业隔离。生理差异的影响或许被高估了。同济大学研究发现,在德语强化班这类高强度语言课程中,男生成绩全面落后,但全校男女生在数理专业的表现差异并不显著。这说明,所谓“性别优势”更多是后天塑造的结果。

大学男生的减少引发连锁反应。美国布鲁金斯学会统计显示,2019年获得学士学位的女性比男性多25万。中国2022年本科毕业生中,男生占比不足45%。这些数据背后,是劳动力市场的结构性变化,快递、外卖、直播等新兴行业吸纳了大量未接受高等教育的男性,而白领岗位的学历门槛持续抬高。更深层的危机藏在婚恋市场。中国农村地区适婚男女比例失衡早已不是新闻,但城市高学历女性面临的“择偶难”正在演变为新矛盾。当教育成为阶层跃迁的主要通道,男性在教育竞争中的集体失利,可能重塑整个社会的资源分配格局。

面对这场静默的变革,简单的“保护男生”政策并不可取。澳大利亚曾尝试降低男生录取标准,反而加剧了教育不公平。真正需要改变的,是对性别能力的固化认知。在北京某重点中学,教师尝试将数理课与机械实操结合后,男生课堂参与度显著提升;上海某高校推出“学业伙伴计划”,让自律性强的学生带动后进者,男生挂科率下降18%。这些实践表明,调整教学方法比争论“该不该照顾男生”更有价值。

大学图书馆的灯光下,女生们仍在为论文熬夜查资料,实验室里记录数据的也多是她们的身影。教育竞争的本质从未改变,它奖励的是持续的努力,而非与生俱来的天赋。男生想要迎头赶上,需要的不是特殊照顾,而是放下手机拿起书本的“笨功夫”。操场上打篮球的男生依然充满活力,只是当他们离开校园时,可能会发现这个世界对学历的要求,比三分球命中率严格得多。

相关文章

K8S StatefulSet 快速开始

【笔记】suna部署之获取 Daytona API key 及 Daytona Sandbox 设置

昇腾首发支持,阶跃星辰 “改图大师” Step1X-Edit开源并上线魔乐社区

int和Integer的区别

Oracle/openGauss中,DATE/TIMESTAMP与数字日期/字符日期比较

应用于公路路面破损状况检测的视觉系统

ZeroSearch: 无需搜索即可激发LLM的搜索能力

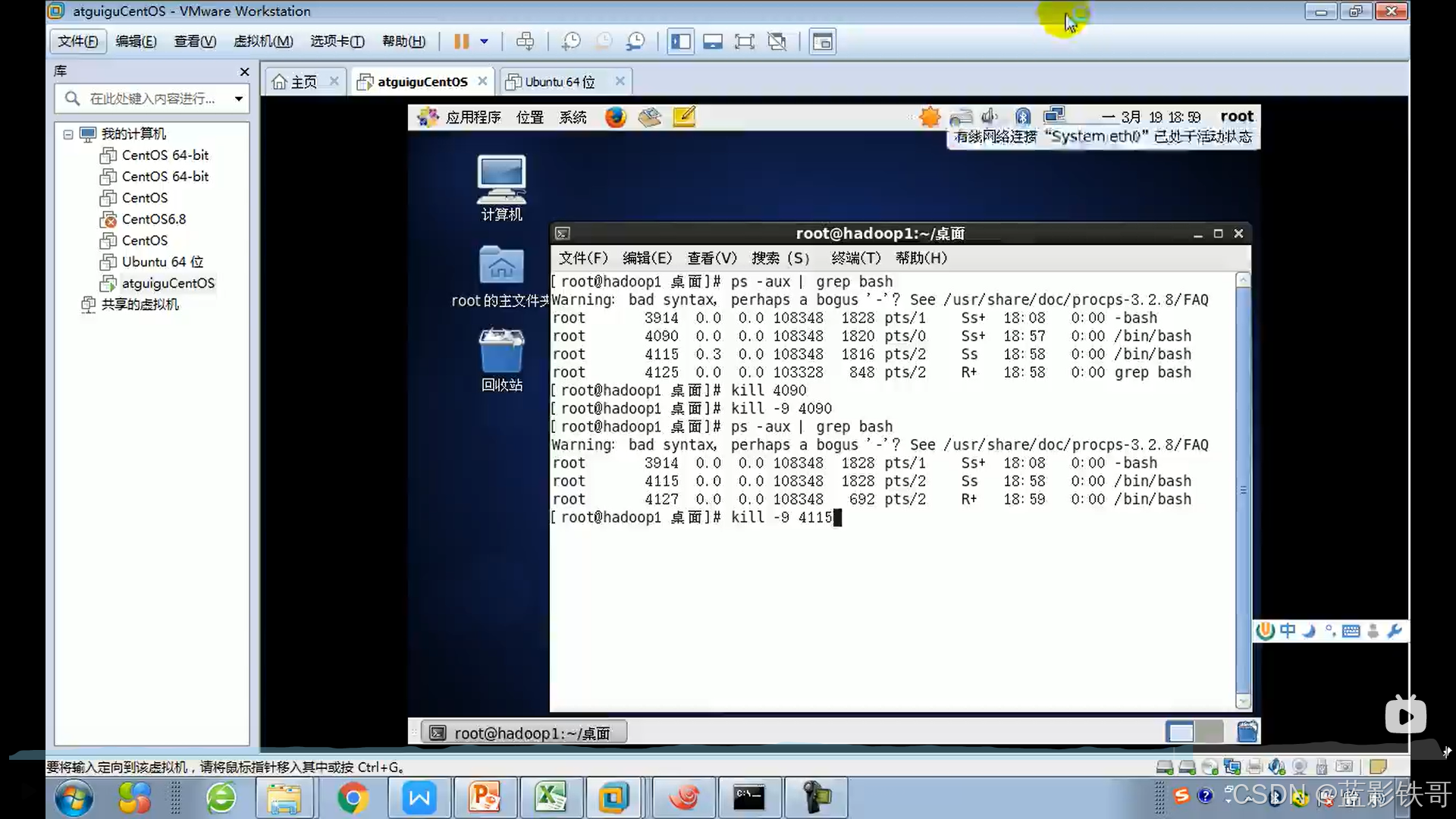

Linux实操篇-进程管理

DAY 14 SHAP库的绘制

如何避免客户频繁更换对接人

【芯片设计中的交通网络革命:Crossbar与NoC架构的博弈C架构的博弈】

官方将调查小车坠桥事故车道设计 四车道突收窄引关注

中国航天史上最长任务开启 谁来接力“天问”?

雪龙2号将面向公众开放:极地科考成果展示

Kubernetes 中部署 kube-state-metrics 及 Prometheus 监控配置实战

【大模型02】Deepseek使用和prompt工程

价格暴跌近50%!“榴莲自由”要来了?进口水果降价潮

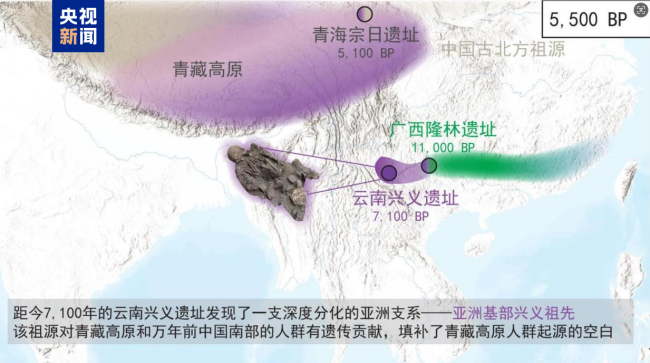

我国科学家揭示青藏高原“幽灵祖先”遗传起源之谜

中央巡视组进驻后 “亚洲最大医院”原院长被查 医疗巨无霸掌门人落马

- 澳大利亚对华的牛肉出口大幅增加 填补市场空白机遇显现

- 央视曝光“人人租”:任由商户虚标成色,挣多少钱全凭胆量

- 太阳老板预计将考虑球队新GM 琼斯未来未定

- 高盛最新预测:今年美国逼近0增长,衰退风险加剧

- 出租车司机协助破重大间谍案 英勇斗争获特别奖励

- 特朗普为何挑起中美贸易战 遏制中国崛起

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势