关于充电宝的这些问题 应该得到回应 3C认证引热议

近来,充电宝成为舆论热点。中国民用航空局发布紧急通知,自6月28日起,禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰或被召回型号的充电宝乘坐境内航班。这一规定引发了广泛讨论,许多人开始关注自己手中的充电宝是否符合要求。

国家市场监督管理总局此前已明确规定,自2024年8月1日起,未获得3C认证证书以及未标注认证标识的产品不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。然而,媒体报道显示,多款无3C认证的充电宝仍在公开销售,这引发了对商家和电商平台责任的质疑。这些非3C认证的充电宝为何能在市场上流通?去年8月的新规又是如何执行的?

很多人发现手里的充电宝大多没有3C认证,这让人担忧。既然存在安全隐患,能否在生产环节建立更严格的检验流程?此前,罗马仕充电宝因问题被召回,其3C证书也被撤销,这是否说明对3C认证本身也需加强监管?

此外,市场上不仅有非3C认证产品在售,还有无标产品公然售卖,甚至有商家兜售3C贴纸。这引发了一系列问题:如何阻止不合格充电宝流入市场?电商平台是否有把关措施?监管部门有何应对策略?伪造3C标识触犯了哪些法律法规?机场安检能否有效识别伪造标识?

面对新的规定,许多需要乘机的人准备购买3C认证的充电宝,市场面临淘汰赛。有关部门是否可以出台一些鼓励政策,如补贴或以旧换新优惠?

对于手头的非3C认证充电宝,人们感到困惑:是继续使用还是弃用?如果弃用,应该如何处理才能更科学、更环保?一些机场拦截了大量充电宝,这些充电宝又流向何处?各大机场是否有妥善处理方案及其监督流程?回收充电宝的商机也值得关注,这些回收的充电宝是否流向二手市场?二手市场的合法性及监管方式也需要明确。

除了3C认证,CE认证的充电宝也非常多。消费者需要了解这两种认证的区别及安全性。政策突然实施,机场是否可以推出寄存服务?现有的寄存点位距离安检口较远,设置是否可以更加合理?对于因充电宝被拦截而手机没电的旅客,是否能提供紧急解决方案,如租借或购买3C充电宝?

从政策上看,未获3C认证的充电宝禁止出厂和销售,但在其他场合似乎没有严格限制。公众关心的是,这些充电宝在其他公共场合是否也有隐患?是否应进一步细化应用场景?政策配合度上是否应该更加协调?

随着公众讨论的深入,充电宝的问题不仅仅是一个简单的航空安全问题,还涉及多个方面。解决这些问题需要管理部门、社会机构和企业单位等多方共同努力。

相关文章

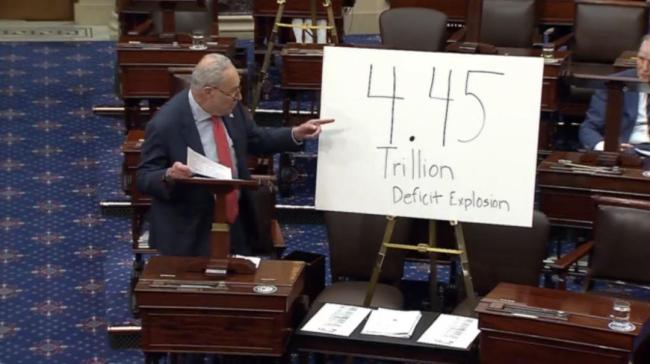

美参院通过“大而美法案”有何影响 引发两党激烈交锋

官方调查江西赣州“黄河水” 多部门介入核实

各地灾后重建最新进展 多地展开清淤抢险

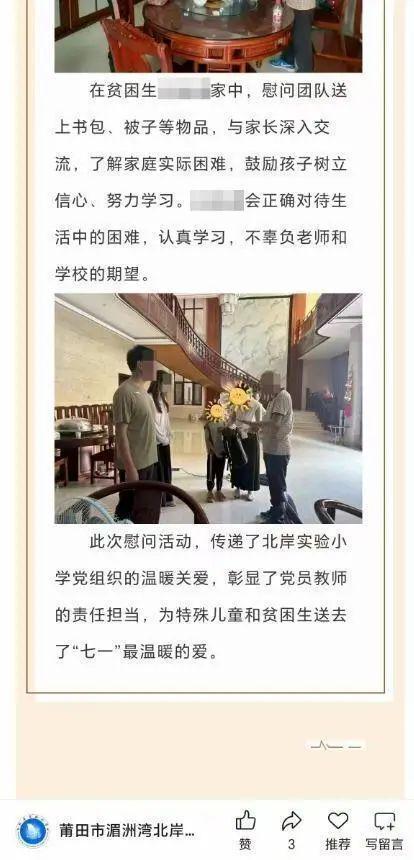

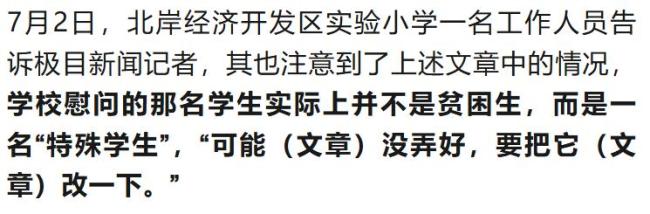

贫困生家里装修豪华?校方回应 实为特殊学生家中

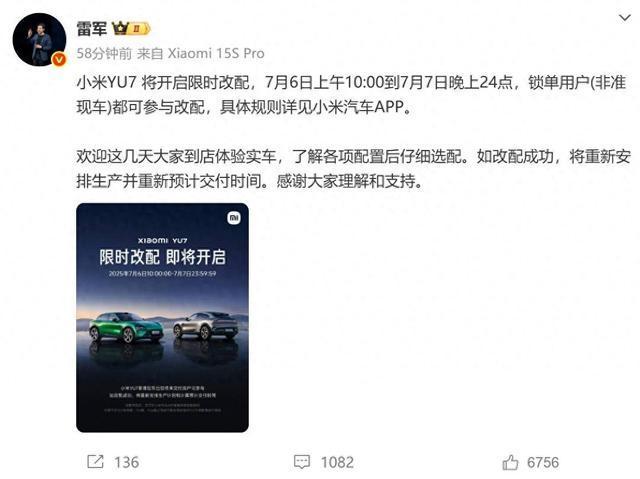

小米YU7将开启限时改配 非准现车用户可参与

县城手机店正在集体退场 生意惨淡引发行业变革

四川一地放假8天引网友酸了 火把节狂欢羡煞人

中国杂技大妈WNBA表演时不慎坠落 全场观众掌声鼓励

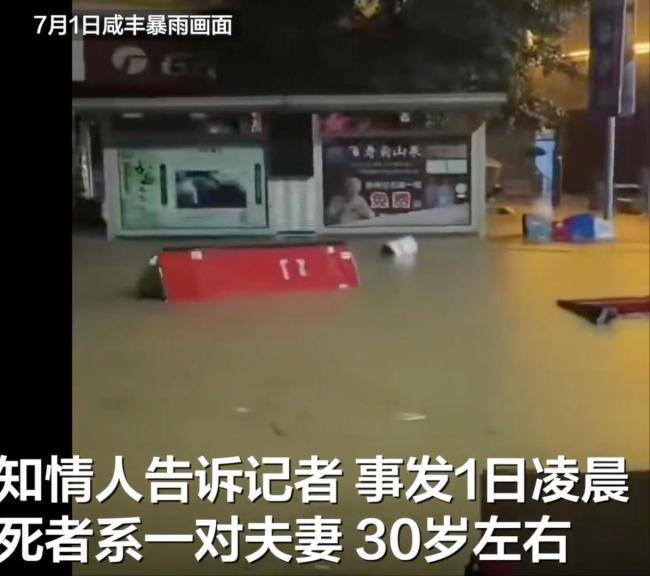

夫妻疑暴雨中触电遇难 知情人发声 死因仍在调查中

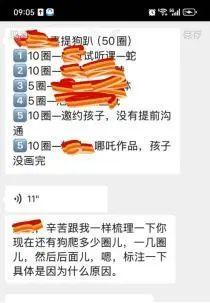

培训机构被曝体罚员工狗爬50多圈 离职遭高额违约金威胁

女子唱K离话筒太近感染病毒 公共场所需谨慎

10小时60余次地震 日本紧急开记者会 地震频发引居民不安

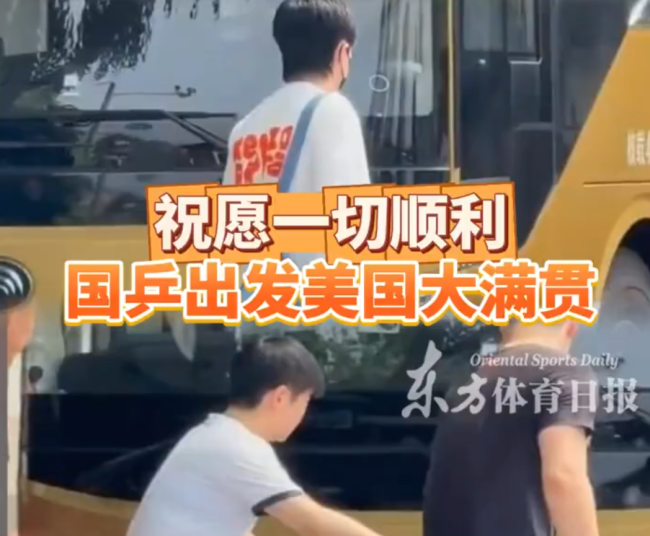

国乒出征美国大满贯 众将齐赴拉斯维加斯

专家称无菌蛋并非无细菌 商家宣传需谨慎

字母哥不满雄鹿裁掉利拉德 不满管理层作此决定!

受资助贫困生家里装修豪华?学校回应 图片引发网友质疑

老人被困泥石流获救后仍离世 伤重不治

18岁高中生当CEO 给母校捐了10万 创业少年回馈社会

男子误采蘑菇界死神不舍丢弃吃中毒 险酿悲剧

榕江洪灾救援诠释“中国式团结” 众志成城共渡难关

- 涉嫌受贿罪 最高检依法对王波决定逮捕

- 一持枪男子闯入美国联合健康集团园区后被捕 未造成安全损失

- 一家3口被撞身亡案肇事者2次猛踩油门 悲剧背后的真相

- 一个人越喜欢上班,越容易失业!

- 爱马仕成为全球市值最高奢侈品公司 奢侈品行业前景承压

- 日本2025年防卫预算GDP占比为1.8% 向2%目标迈进

- 富士康要求部分中国员工撤离印度工厂 或影响苹果生产计划

- 美民主党议员集体反对大而美法案 共和党四票阻挠

- 宁夏政协原主席齐同生被提起公诉 涉嫌受贿罪遭指控

- 手术致十级伤残医院曾多次被罚 医院频现违规诊疗

- 女大学生家教被欠薪上门蹲守无果 无耻行为引发公愤

- 南京奥体中心6万多个座椅已擦一遍 备战苏超迎战苏州队