第40讲青藏地区

一.地理位置

1.经纬位置:73°E-104°E ,28°N-38°N,位于东半球,北半球的中低纬度,主要位于高寒地区。

2.海陆位置:位于亚洲内部,离印度洋较近。

3.相对位置:位于中国的西南部,横断山以西、昆仑山-阿尔金山-祁连山以南、喜马拉雅山以北地区。

二.范围:青海省、西藏自治区、四川西部,甘肃西南部、新疆南部及云南北部边缘地区。

三.自然地理特征

1.地形特征:世界屋脊,雪山连绵。

(1)类型:以高原为主,位于我国地势第一级阶梯。青藏高原是世界上最高、最年轻的大高原。

(2)分布:北部和南部是呈东西走向的山脉,西北部是较完整的高原,东北部为柴达木盆地,而东南部是呈南北走向的高山峡谷。

(3)地势:总地势高(平均海拔超过4000米,世界上海拔超过8000米的山峰几乎都在该地区,中尼边境的珠穆朗玛峰是喜马拉雅山主峰,峰顶岩石面海拔高程8844.43米,为世界第一高峰。其至今仍在不断升高),但青藏高原的高原面起伏和缓。地势西北高,东南低。

(4)特殊地貌:多冰川地貌。

2.气候:主要是高原山地气候,也有亚热带季风气候(雅鲁藏布江拐弯处)。

(1)高寒:青藏高原因为地势高,形成了独特的高寒气候。年温差小,日温差大。

①日变化大:青藏高原地区海拔高,空气稀薄,白天对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射强,升温快;夜晚大气返回地面的热量少,地面降温快,一年中的地面热量的变化幅度大,而近地面的热量主要来源于地面,近地面大气的一天中热量的变化也大,温差就大。

②年变化小:青藏高原地势高,夏季太阳直射北半球的时候,因为海拔高,大气稀薄,保温能力差,气温不会很高,是我国夏季最凉爽的地方;冬季因为青藏高原大气稀薄,太阳辐射比较强,光照和东北地区相比要充足,而且因为其地势高,冬季风不会对它有太大影响,气温不会太低(比东北漠河气温要高)。

(2)日照充足:海拔高,空气稀薄,对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射强,日照强。

(3)降水:该区降水量年内分配不均,干湿季节明显。每年的4-9月为雨季,降水量由东南向西北高原内部逐渐减少(受西南季风和地形的影响)。10月至次年3月为干季,降水量稀少,不及全年降水量的1%。

3.河流:该区冰雪融水是亚洲许多著名大江大河的源头,如长江、黄河、澜沧江(湄公河)、怒江(萨尔温江)、雅鲁藏布江(布拉马普特拉河)等,都发源于此。这些大河流经青藏高原边缘山区的峡谷中,水流湍急,落差大,水力资源丰富。

4.湖泊

(1)青藏高原是全国湖泊分布最密集的地区,其湖泊面积占到全国湖泊总面积的45%以上,包括青海湖、纳木错、色林错、扎日南木错、当惹雍错、羊卓雍错等著名大湖。青藏高原上绝大多数湖泊在海拔4000米以上,为地球上最高的湖区,羌塘高原湖泊除东部地区的鄂陵湖、扎陵湖等为外流淡水湖外,其余多为内陆咸水湖和盐湖。

内流湖是咸水湖产生的先决条件,内流湖即只有径流汇入、没有径流流出的湖泊,也就是说该湖泊成为了径流的终点,一方面,径流汇入湖泊时,将盐分带入湖泊中,另一方面,青藏高原常年低温少雨,且日照强烈,水循环不活跃使得湖水的蒸发量大于补给量(包括径流汇入、降水等),加快了咸水湖的形成过程。日积月累,这些内流湖中的湖水越来越咸,达到一定标准的就是咸水湖了。

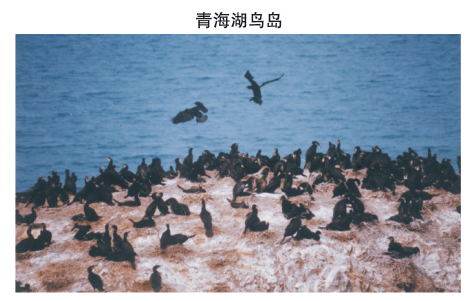

(2)全国面积最大的青海湖,每年春夏,候鸟在湖中岛屿栖息,鸟岛因之得名。纳木错为世界海拔最高的大湖,藏语意为天湖,是藏人心目中的圣湖。此二者皆为咸水湖。

5.植被

| 分异 | 表现 | 原因 |

| 水平分异 | 东南温暖湿润、西北寒冷干旱;植被自东南向西北出现山地森林-高山草原-高山草甸-高山荒漠 | 地势东南低、西北高;北部和南部是呈东西走向的山脉,西北部是较完整的高原,东南部是南北走向的高山峡谷,夏半年有来自印度洋和太平洋的水汽进入,主要是来自印度洋的西南季风带来的 |

| 垂直分异 | 随海拔升高自然景观发生明显变化;从高原边缘至内部,垂直变化由繁及简 | 高原边缘相对高度大,水热状况随高度的变化大;高原内部相对高度小,水热状况随高度的变化小 |

6.土壤类型:高寒环境,冻土广布。主要为寒漠土和山地草甸土。

7.资源

(1)丰富的太阳能资源:本区全年日照时数比东部同纬度地区约多1000小时,西藏的拉萨,每年日照时数达3000小时以上,有"日光城"之称。

原因:纬度低,正午太阳高度角大;海拔高,大气稀薄,且多晴天,对太阳辐射的削弱作用弱。

(2)丰富的地热能:位于亚欧板块和印度洋板块的交界附近(雅鲁藏布江谷地是两大板块的缝合线),地壳活跃,多温泉、泉眼、沸泉,地热资源丰富。例如,藏南雅鲁藏布江谷地区地热资源丰富,目前建有国内最大的羊八井地热电站。

(3)风能丰富:多大风,潜力巨大。(因海拔高,地表比较平坦。)

(4)水能丰富:水能资源丰富,主要集中在藏南雅鲁藏布江大拐弯处和青海黄河上游,目前黄河上游已实现梯级开发,建有龙羊峡等大型电站。

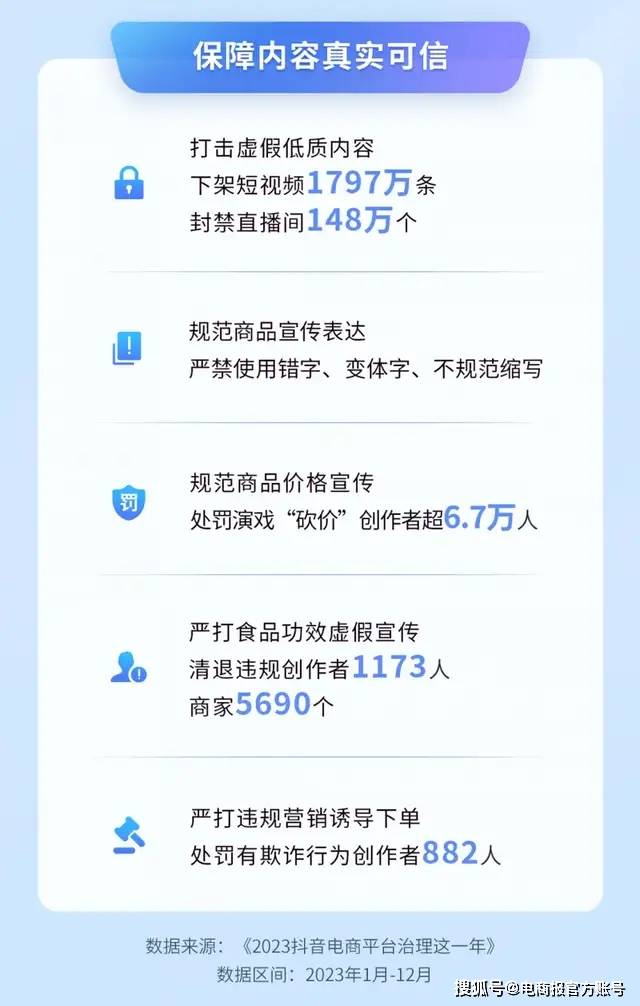

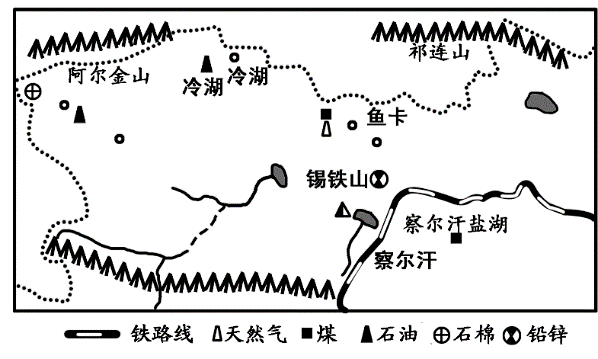

(5)矿产资源丰富:主要分布在柴达木盆地,该地矿产丰富,素有“聚宝盆”之称。

| 矿产 | 分布 | 简介 |

| 石油 | 冷湖 | 2011年,在冷湖周垣的阿尔金山前发现了国内陆上最大的东坪牛东基岩气藏。一股强劲的“气流”唤醒了沉睡中的冷湖 |

| 铅锌 | 锡铁山 | 锡铁山中蕴藏着极为丰富的铅、锌、锡、铜、金、银、锑、钼、锗、镓等十多种有色金属,其中铅锌的储量最大,约有几百万吨,而且品位很高,平均在25%以上 |

| 钾盐 | 察尔汗盐湖 | 察尔汗盐湖是中国最大的钾镁盐矿床,各种盐总储量超过600亿吨,钾肥年产量超过400万吨。湖上现已建有中国最大的钾肥企业青海盐湖钾肥股份有限公司(原青海钾肥厂)2014年产量已经超过400万吨 |

| 池盐(石盐) | 茶卡盐湖 | 盛产"大青盐"而闻名,其盐粒晶大质纯,盐味醇香,是理想的食用盐但不可直接食用 |

四.人文地理特征

1.农业

(1)条件

| 条件 | 表现 |

| 有利 | 太阳辐射强,日照时间长,昼夜温差大 |

| 河谷地带(黄河、湟水、雅鲁藏布江)积温较高,有水灌溉 | |

| 草场广阔 | |

| 柴达木盆地宜农荒地多 | |

| 不利 | 海拔高,气温低,无霜期短,热量不足 |

(2)类型

①高寒牧区:牦牛、藏山羊、藏绵羊等,可以适应高寒、缺氧、低气压等环境。

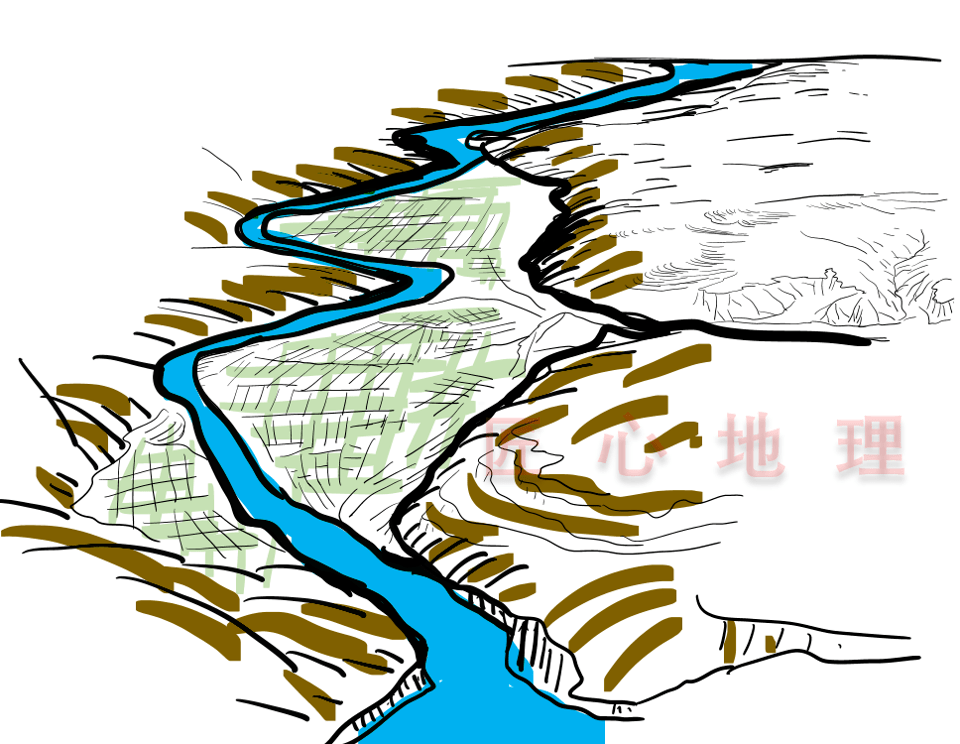

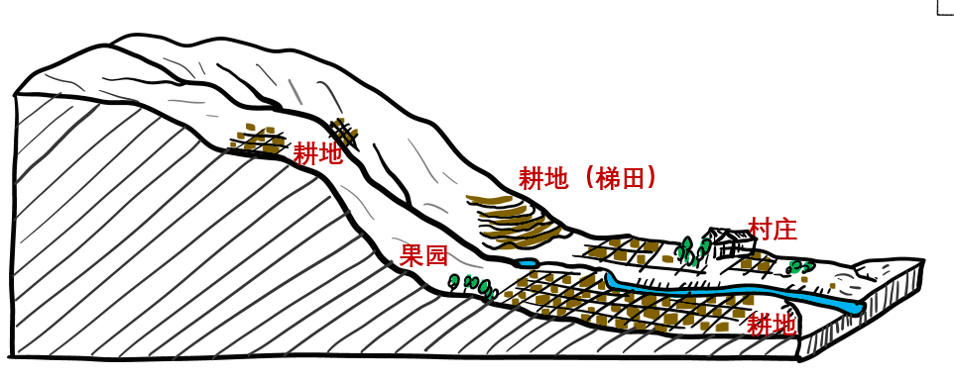

②河谷农业区

| 河谷农业 | 表现 |

| 分布 | 雅鲁藏布江谷地和湟水谷地 |

| 有利条件 | 河谷地带地势较低,热量相对较丰富,昼夜温差大(有利于有机物或养分积累) |

| 由于温度低,作物生长周期长,病虫害少,品质高 | |

| 河谷区地形起伏较小,利于耕作 | |

| 河流沿岸,水源条件好 | |

| 不利条件 | 温度低,热量不足 |

| 农作物 | 青稞、小麦、豌豆等 |

2.工业

(1)突出特点-工业基础比较薄弱,畜产品加工业和采矿业在国内占有一定地位。

(2)重要工业城市和工业区-西宁(毛纺)、拉萨(皮革、毛毯)、林芝(毛纺)。

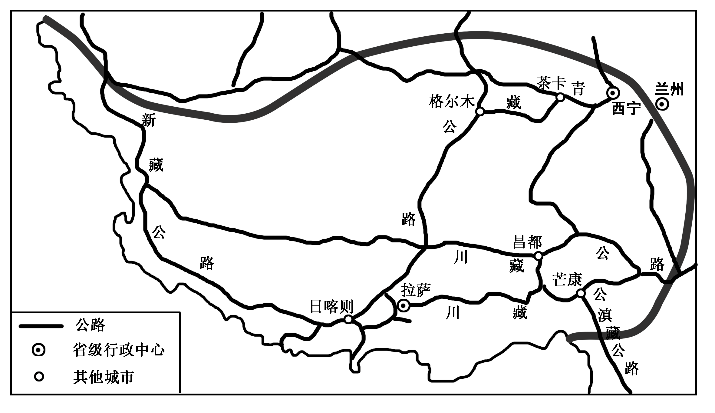

3.交通运输

(1)劣势:地势高峻的青藏高原上,高山深谷阻障,且多冻土,生态脆弱,交通建设极不方便。

(2)主要交通

①公路:为主。目前已形成了已拉萨为中心,以川藏、滇藏、青藏、新藏、中尼等公路为干线的交通构架,基本上实现了县县通车。

②铁路:在青海较为重要。主要有兰青、青藏铁路和兰新高铁(经过西宁)。交通不便严重制约当地的经济发展。现在西藏的铁路正在完善,2006年开通的青藏铁路南段(格尔木—拉萨,考虑高寒缺氧、生态脆弱、多年冻土),2014年开通的拉日铁路(可通行动车),现在正在修建或拟建的川藏铁路、滇藏铁路、新藏铁路、甘藏铁路。

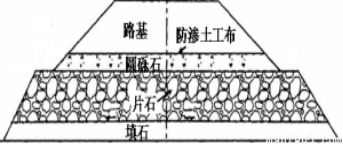

【补充】青藏交通:三大措施保持路基冻土。

青藏铁路要穿越“千年冻土”区,必须攻克的难题之一是:只有设法保持该区域的冻土不受夏季高温影响,确保路基坚固、稳定。大家都知道:严寒的冬季,冻土是坚硬的,而外界气温升高时冻土会融化,使路基硬度减弱,甚至变软,火车的重压会使路基及铁轨严重变形,因此,如何确保冻土的状态在夏季与冬季一样,就成了必须解决的难题,下面是三种我国的重要技术措施:

1.“热棒”:被称为不用电的“冰箱”,在冻土区,路基两旁插有一排碗口粗细、看上去像护栏的金属棒,这就是“热棒”。它们的间隔为2米,高出路面2m,插入路基下5m。棒体是封闭中空的,里面灌有液态的氨,外表顶端有散热片,我们知道,酒精比水更容易变成气体,而液态氨变成气体比酒精还要容易,正是液态氨在“热棒”中默默无闻地工作,使它成了在夏季保持路基冻上的“冰箱”。

2.“抛石路基”:被称为天然的“空调”。在冻土区修筑路基时,其上层路基的中间,抛填一定厚度的碎石块,碎石之间的空隙不填实,并且与外界空气相通,这样的结构具有“空调”的功能,使得冻土层的温度基本不随外界气温变化,能有效地保持冻土的稳定性。

3.“遮阳板路基”:又称旱桥,被称为隔热“外衣”,遮阳板路的边坡上架设一层遮挡太阳的板材,能有效减弱太阳热对路基温度的影响。

4.居民

(1)人口:数量稀少,是我国人口最稀少的地区。

(2)民族:汉族、藏族、回族等。

(3)宗教:藏传佛教,拉萨是藏传佛教圣地,如布达拉宫。

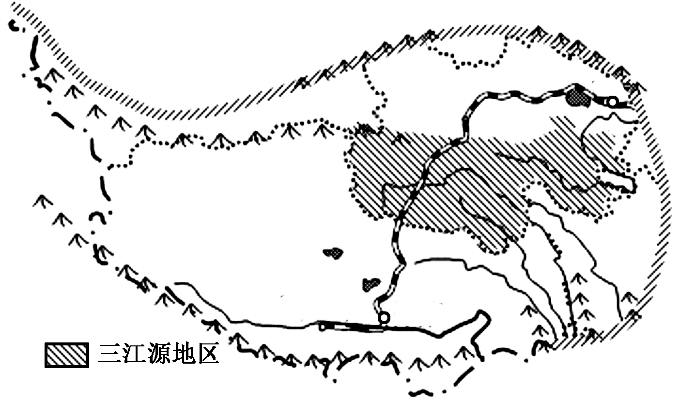

五.三江源地区

1.江河源头

(1)水源:雪山和冰川的融水。

(2)调节器:湖泊和沼泽地。

(3)主要河流的源头:长江—沱沱河、黄河—卡日曲、澜沧江—扎曲。

2.三江源地区的保护

(1)重要性

①是世界上海拔最高、面积最大的高原湿地。

②是世界上高海拔地区生物多样性最集中的地区。

③是我国重要的水源涵养地。

(2)问题

| 项目 | 表现 | |

| 表现 | 水土流失 | |

| 草地沙化严重 | ||

| 虫鼠猖獗 | ||

| 野生动物锐减 | ||

| 原因 | 自然 | 全球气候变暖,冰川逐年萎缩 |

| 人为 | 过度放牧、乱采滥挖等 | |

| 措施 | 建立三江源自然保护区 | 退耕还草(林) |

| 全面禁猎 | ||

| 禁采砂金 | ||

| 休牧育草 | ||

| 实施天然林和天然牧场保护工程 |

黄土地貌

一

黄土的分布与特性

1

黄土的分布

从全球来看,黄土主要分布在中纬度干旱或半干旱的大陆性气候地区。(即:现代的温带森林草原、草原及荒漠草原地区)

这是由于内陆干旱荒漠区、半荒漠区的强大反气旋从荒漠中部向荒漠边缘移动,把大量粉沙和尘土吹送到草本灌木的草原地区逐渐堆积下来形成的。

黄土分布相当广泛,特别在欧亚大陆上,几乎从大西洋到太平洋西岸成断续带状地分布着。我国黄土主要分布在干旱区和半干旱区,位于北纬34-45°之间,呈东西向带状分布。

我国黄土总面积约63.5万平方千米(原生黄土为38.1万平方千米,次生黄土为25.4万平方千米)。

我国黄土高原分布区

其中,黄河中下游的陕西北部、甘肃中部和东部、宁夏南部和山西西部是我国黄土分布最集中的地区,不仅分布面积广,而且厚度大(最厚可达200m)。由于这个地区的地势较高,形成有名的黄土高原。

黄土地貌

2

黄土的特性

黄土:是一种灰黄色或棕黄色的特殊的土状堆积物。它们具有以下的特性:

①质地均一

②黄土富含碳酸钙

在干燥状态下,钙质可以使土粒固结,但遇水碳酸钙会发生溶解,而使土粒分离,成分散状。因此,钙质多的黄土层易受水侵蚀。

③黄土结构疏松,多孔性是黄土区别于其他土状堆积物的主要特征之一。

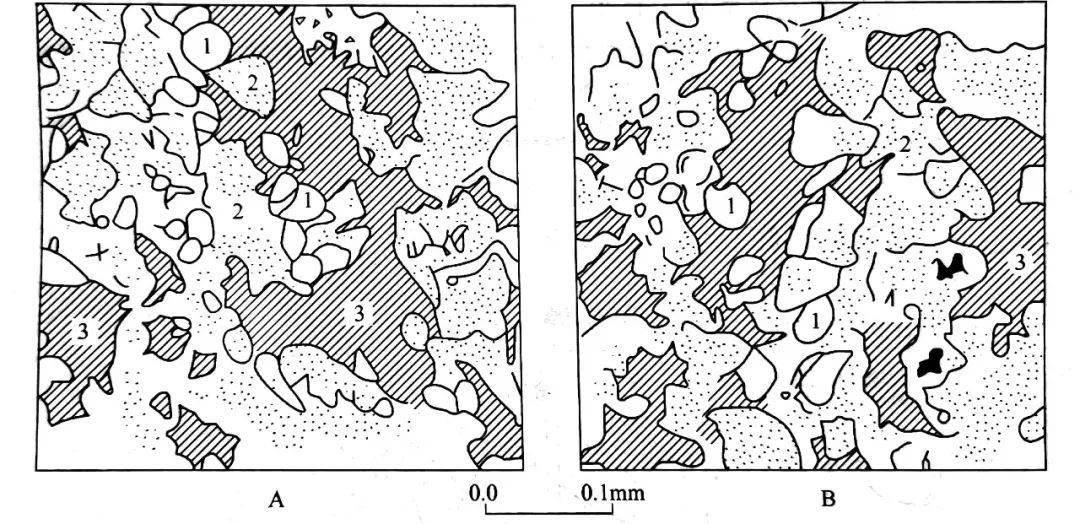

陕西洛川马兰黄土A和离石黄土B结构

1:粗粒、2:细粒、3:孔隙

④黄土无沉积层理,但垂直节理很发育,直立性很强。(厚层黄士常因此形成陡峻的崖壁、土柱,并可维持百年而不崩塌)

二

黄土的成因

黄土的成因主要有风成说、水成说和风化残积说三种观点,其中以风成说的历史最长,影响最大,拥护者也多。

1

风成说

黄土风成说认为,像亚洲中部(包括我国北方地区在内)的黄土,是由内陆干旱荒燥、半荒燥区强大的反气旋风从中部吹向外围,把大量的黄土物质吹送到生长草本灌木的草原地带,逐渐堆积而成的,故称荒漠黄土。

可以从以下几方面的表现来说明:

①黄土分布区以北依次出现沙漠和戈壁,三者逐渐过渡,并成带状排列。

②黄土区内的西北部分靠近沙漠地区的黄土颗粒较粗,黄土层中夹有风成沙层,愈往东南距沙漠愈远,其颗粒变得愈细。

③黄土披盖在多种成因的、形态起伏显著的各种地貌类型上,并保持相近似的厚度。

④黄土层中发育有随下伏地貌形态变化的多层埋藏古土壤层。

⑤黄土中含有陆生草原动、植物化石。

⑥黄土的矿物成分具有高度的一致性,但与所在区域的下伏基岩没有多大联系。

这些特征比较充分地说明我国北方黄土是从荒漠地区吹来的风积物,确切地说是风尘堆积。

2

水成说

黄土的水成说认为,在一定的地质、地理环境下,成土物质可为各种形式的流水作用所搬运堆积,从而形成各种水成黄土。水成黄土具有层理结构特征。

有人认为水成黄土是原生的风成黄土经过流水搬运,与当地岩石碎屑相混合而成的堆积物,是次生黄土。但次生黄土在黄土高原区只是局部现象,似不足以概括全部黄土的成因。

3

风化残积说

黄土的风化残积说认为,黄土是当地各种岩石在干燥气候条件下经过风化和成土作用而形成的,它不是从外地搬运来的。

风化成土作用在黄土的形成中虽有一定作用,但是,它难以解释数十米以至数百米厚的黄土层中的种种现象,如黄土的均质性和含碳酸钙,以及含有古土壤和大型古生物化石等特征。

三

黄土地貌的类型

黄土地貌在我国黄土高原地区最为典型。

其地貌特点是千沟万壑、丘陵起伏、梁峁逶迤。

沟谷和沟间地是黄土高原的主要地貌形态。

(一)

黄土沟谷地貌

黄土地区具有众多的沟谷,这是流水侵蚀作用造成的地貌。

黄土沟谷

流水对黄土的直接侵蚀作用,主要有面状(片状)散流侵蚀和沟状线流侵蚀两种方式。在散流的汇集过程中,流水侵蚀形成细沟、浅沟等细小的沟谷。

由于黄土质地疏松,细沟、浅沟很容易形成,演变发育速度也很迅速,所以较大的沟谷主要是流水线流侵蚀的产物。

黄土沟通常可分为以下三类:

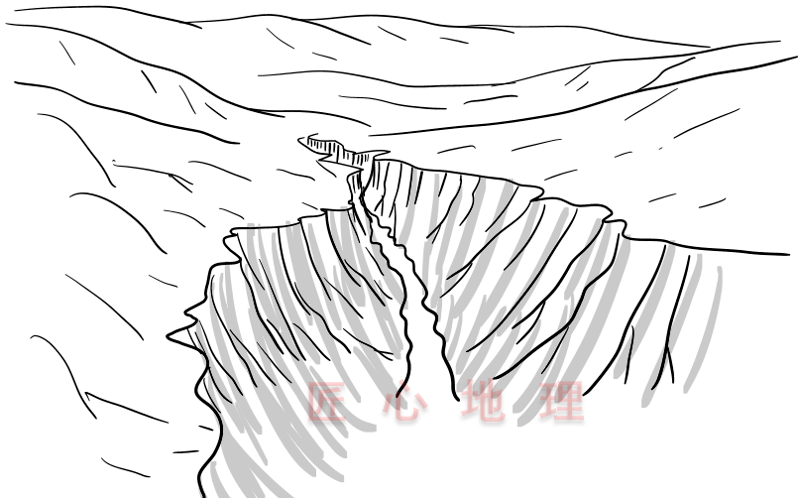

切沟

切沟:散流汇集到一定程度后,由于径流增大引起下蚀作用的增大,当沟谷切入黄土中达几米以上时,即形成具有独特形态的沟谷。

切沟

其边缘出现了完整的陡壁,沟床顺直,有显著的纵比降,并出现串珠状陷穴,这表明沟谷处于强烈的下切阶段,故称之为切沟。

冲沟

冲沟:是黄土高原上分布非常普遍的一种沟谷。

冲沟

早期,平面图形大致成等宽的长条形,沟床纵剖面与其所在的坡面大致平行,横剖面呈V形,沟壁陡崖显著。

中期,冲沟的平面图形上游窄而下游宽,也就是沟谷的上游段形态保持早期冲沟沟谷特点,下游段沟谷展宽,而沟床纵比降要比其所在的坡面缓。中期冲沟的沟床纵剖面呈下凹曲线形。

晚期,冲沟由于下蚀和旁蚀引起沟壁陡崖发生滑坡、崩塌,使沟壁向两侧后退,横剖面上可以划分出沟坡和平坦的沟床,呈梯形,而整个沟床的纵剖面形状接近均衡剖面,呈凹弧形曲线。

冲沟的规模大小不一,大者可长达数千米、深达数十米以上。小型冲沟多具有早期冲沟的特点,它们是在黄土堆积以后,从切沟的基础上发育而成的。大型冲沟则往往具有继承被黄土掩埋前的古沟谷特征。

河沟

河沟:是一种大型的侵蚀沟,通常已是河流的主要支流。

河沟一般都已切穿黄土层,并已切入基岩内,也有经常性水流。

河谷

(二)

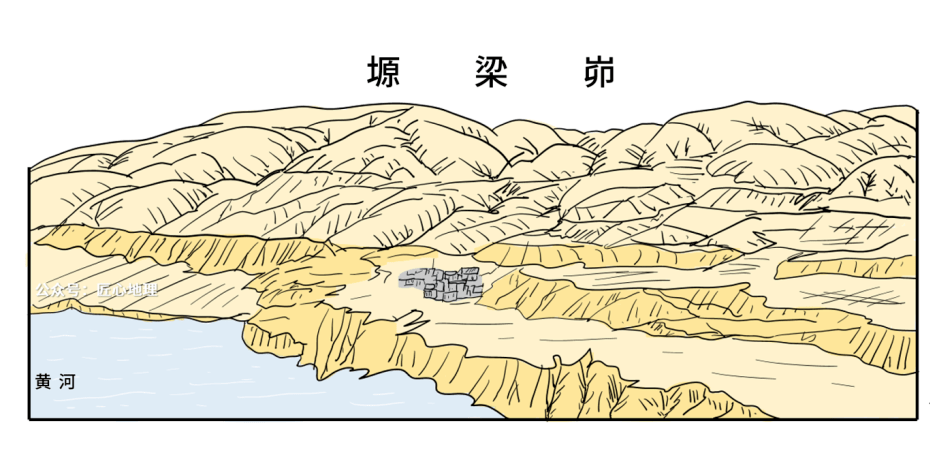

黄土沟间地地貌

沟间地:是指沟谷之间的地面,在横剖面上,它的两侧以沟坡顶端坡度转折处为界。当地群众称之为“塬边”、“梁边”、“峁边”,也就是沟谷顶部的谷缘部分。

黄土沟间地的形态继承了各种埋藏古地貌形态,通常可以划分出塬、梁、峁等地貌类型。

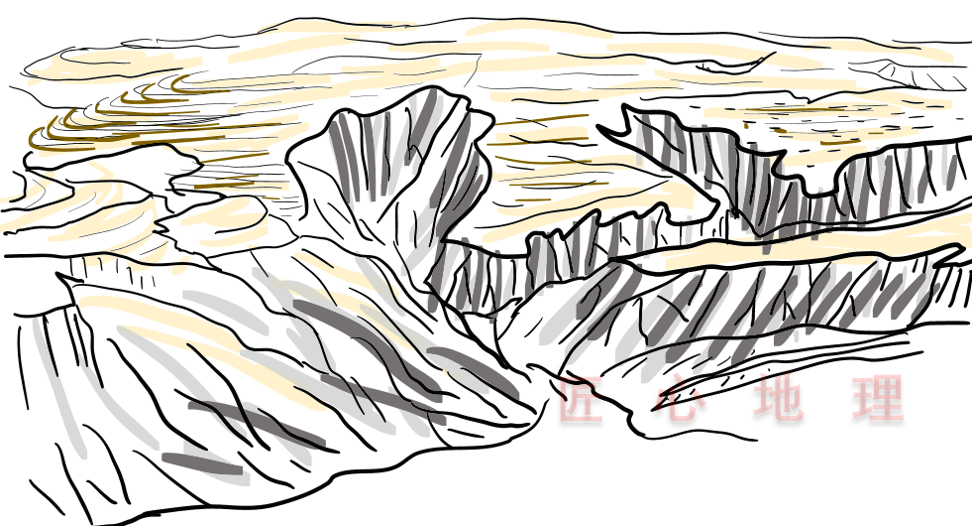

黄土塬

黄土塬:塬是平坦的黄土高地。

塬面平坦,中央部分斜度不到1°,至边缘地带才有明显的斜度,一般可达3°-5°。

塬的四周为沟谷环绕,受沟谷的沟头蚕食,在平面图上呈花瓣状。

黄土塬

现在面积较大的塬有陇东的董志塬、陕北的洛川塬等。董志塬长达80km,宽处达40km,面积超过2200平方千米。

塬受到沟谷长期切割时,面积可逐步缩小,同时也变得比较破碎,就形成“破碎塬”。

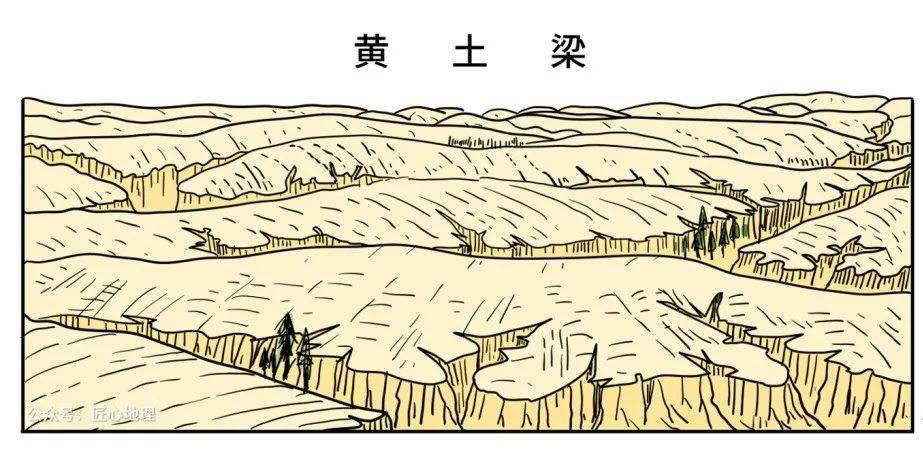

黄土梁

黄土梁:梁是长条形的黄土高地。

黄土梁

受流水等作用,梁的形态可分为平顶梁和斜梁两种。

平顶梁:顶部比较平坦,宽度有限,长可达几千米。其横剖面略呈穹隆形。梁顶以下,是坡长很短的梁坡,在梁坡以下,即为沟坡,其坡度更大。

斜梁:是黄土高原最常见的沟间地,梁顶宽度较小,常呈明显的穹隆形。

黄土峁

黄土峁:峁是一种孤立的黄土丘。

在平面图上呈圆形或椭圆形,峁顶面积不大,呈明显的拱形。四周峁坡均为凸斜形坡,整个峁的外形很像馒头。

黄土峁

两峁之间有地势显著凹下的分水鞍,称为墕。墕的两侧均为凹斜形坡。分水鞍为两侧沟头所蚕食,残余成为极窄的长脊,则称“崾崄”。崾崄也常出现在塬和梁间,但其地势并不显著凹下,道路往往由此通过。

若干连接在一起的峁,称为峁梁。有时峁成为黄土梁顶的局部组成体,称为梁峁。

一般说来,梁和峁通常是互相联结在一起的,所以常用黄士丘陵来概括。

(三)

黄土潜蚀地貌

流水沿着黄土中的裂隙和孔隙下渗,进行潜蚀,使土粒流失,产生洞穴,最后引起地面崩場,可形成黄土特有的潜蚀地貌。

黄土碟

黄土碟:是一种由流水下渗浸湿黄土后,在重力的影响下,土层逐渐压实,使地面沉陷而形 成的碟状小洼地。形状为圆形或椭圆形,深数米,直径10-20m。它常常形成在平缓的地面上。

黄土陷穴

黄土陷穴:是一种漏陷的溶洞。

陷穴是由流水沿着黄土中节理裂隙进行潜蚀作用而成。陷穴多分布在地表水容易汇集的沟间地边缘地带和谷坡的上部,特别是冲沟的沟头附近最发育。

根据陷穴形态可分三种:

①漏斗状陷穴:呈漏斗状,深度不超过10m,主要分布在谷坡上部和梁、峁的边缘地带。

②竖井状陷穴:呈井状,口径小而深度大。深度可超过20m,主要分布在塬的边缘地带。

③串珠状陷穴:几个陷穴连续分布成串珠状,陷穴的底部常有孔道相通,它常见于切沟沟床上或坡面长、坡度大的梁、峁斜坡上。

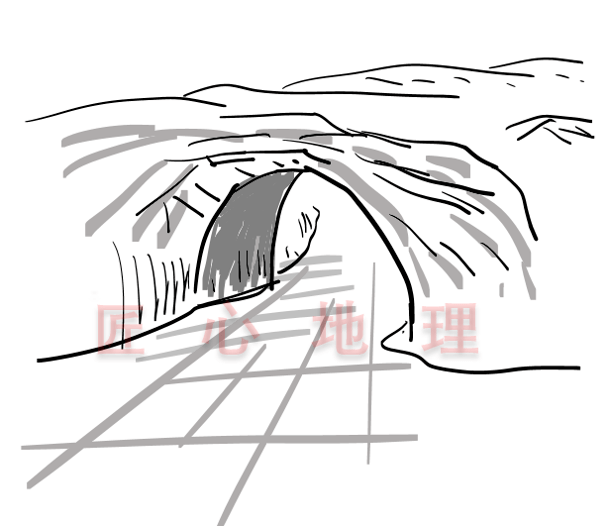

黄土桥

黄土桥:两个或几个陷穴不断扩大,下部由地下水流串通不断扩大其间孔道,则在陷穴之间未崩塌的残留土体,就形成黄土桥。

黄土桥

黄土柱

黄土柱:是分布在沟边的柱状残留土体。它的形成是由于流水不断地沿黄土垂直节理进行侵蚀和潜蚀,以及黄土的崩塌作用,残留的土体就形成黄土柱。黄土柱有柱状和尖塔状的,其高度一般为几米到十几米。谭老师地理工作室综合整理

黄土柱

黄土地区流水侵蚀地面造成水土流失,水土流失对农业生产的危害,主要表现为:

①水土流失后地力(土地肥沃的程度)变瘦。

②沟壑扩延,耕地缩小。

③大量泥沙淤积库、渠,破坏水利。特别是暴雨期间造成泥流下泻,还可冲垮道路,毁坏城镇,造成生命财产的重大损失,造成严重灾害。

黄土区进行水土保持是极其迫切的工作,在防止水土流失时,应充分考虑各种侵蚀形态发生发展的规律和分布特点。

防止水土流失必须釆取农、林、牧、田间工程及沟谷工程的综合措施。

黄土高原水土流失治理

各种水土保持措施之间要相互结合,例如:

坡面修梯田

田边筑地埂

地埂上栽灌木带

田面采取等高耕作、沟垄耕作方法

各种水土保持措施要在面上互相结合,既要治理沟谷,又要治理沟间地,既要治理沟头,又要治理沟床,

总之,对水和土进行步步涵养,节节拦阻,构成自上而下强的防蚀网。

水土保持必须以实现土地合理利用为前提,根据不同自然条件,包括水土流失程度与方式,来合理划分宜农、宜牧、宜林的用地,并采取各种水土保持措施。

5G备考资源,随问随答,专题设计,优质课件,请扫码加入知识星球

推荐关注防失联纯地理知识公众号——谭老师讲地理

注:本文由谭老师地理工作室综合自我们都爱地理、中学地理研究、中学地理课、匠心地理、轻轻松松学地理、高考地理、讲地又讲理、老丁侃地理、星球地理、如此这般学地理等各地理公众号或文中水印等,在此一并致谢!若引用不当可以随时文末留言联系注明来源或删除,欢迎大家标注来源转载、文末点击分享、收藏、点赞、在看就是我们更新的动力!点击阅读原文,获取更多内容。