校门怎么开应该听听学生的声音 学生声音不该被静音

article/2025/7/3 16:28:31

日前,上海交通大学学生在学校内被校外人员殴打,引起了广泛关注,也再一次将“大学校园是否应该对全社会开放”的话题推到了舆论场。支持的、反对的、中立的,各种声音都有,却鲜少有人追问:作为校园真正的主人,大学生对"开门政策"究竟有多少发言权?

教育部鼓励高校开放本为美意,可当操场变成校外孩童的足球场、自习室沦为游客打卡点、食堂长队挤走饥肠辘辘的学子,学生的基本需求却在"开放大局"中被悄然牺牲。更有甚者,如上海交大事件所示,人身安全竟也成了开放代价。

大家普遍将开放简化为"开不开门"的技术问题,却选择性遗忘开门后"谁受影响最深"。预约名额如何分配?活动区域怎样划分?违规行为谁来监管?这些关乎学生切身利益的问题,理应最大程度上听取学生的意见。

当上海交大被打学子拒绝调解、坚持追责,他捍卫的不仅是个人权益,更是学生群体对校门开放的话语权,对校园治理的参与权。象牙塔的门怎么开?答案很简单:把政策麦克风递给真正在里面学习生活的大学生。

相关文章

曝张玉宁等3人缺席国足合练 恢复调整中

7月2日,中国男足在大连足球青训基地训练,备战即将到来的东亚杯赛事。代理主教练久尔杰维奇带领球队进行训练。训练开始前,久尔杰维奇与后卫吴少聪进行了单独交流。训练开始后,张玉宁、蒋圣龙和吴少聪三名球员未加入合练,在场边慢走恢复。此次国足采用了全新的教练团队,助…

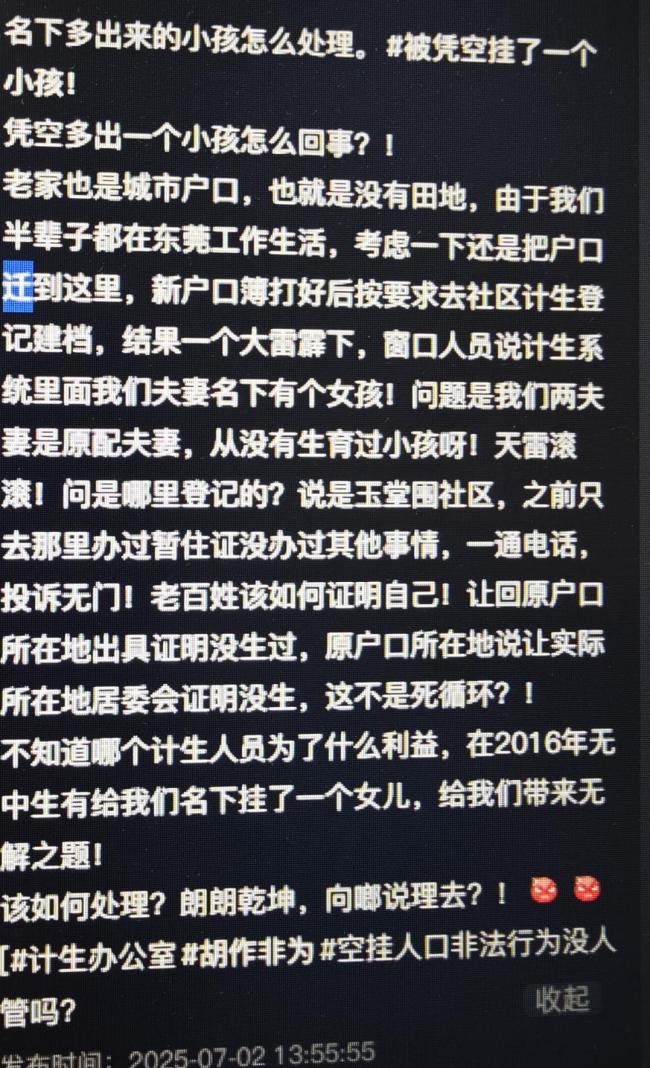

东莞夫妻名下多出一个女儿?当地回应 计生系统异常待查

东莞夫妻名下多出一个女儿?当地回应 计生系统异常待查!7月2日,有网友发帖称,夫妻俩因需要迁户口到东莞,在新户口簿打好后按要求去社区计生窗口登记建档时,被工作人员告知计生系统内两人名下多出一个女儿。这对夫妇感到非常困惑,因为他们从未生育过孩子。计生系统显示该信…

砸窗通风的乘客未被拘留仅被教育 紧急情况下采取行动

7月2日20时28分许,金温地方铁路公司一列货物列车在金华市东孝乡境内沪昆线东孝站停车不及,侵入下行正线,与正在通过的K1373次旅客列车机车发生侧面冲突,导致客车机车前台车脱线。当日23时27分,经铁路部门紧急处置,滞留在沪昆线东孝站的K1373次旅客列车换挂机车后恢复运行…

340万钻石瞬间被调包 窃贼巧舌如簧:没干过!

价值340万元的五克拉钻石,短短五分钟之内,就被替换成了不值钱的锆石!这是怎么做到的?短短13小时内,偷梁换柱的窃贼就被警方抓获,然而到案时,窃贼的身上却并没有钻石,他又是如何转移赃物的?不仅如此,面对警方和法庭,窃贼一口咬定自己不曾盗窃过钻石。对于这样的零口供…

赞多退赛!网友:好遗憾,期待恢复好了再回归

因身体原因赞多退出了这次披哥的录制,真的好遗憾啊,高强度的节目行程,赞多一直都在咬牙坚持着,他很拼的性格从不说累,之前他打封闭都要上台,好不容易来到了披哥这么大的舞台,要不是真的承受不住了他肯定不会退出,舞者的黄金时间就那么几年,这么热爱舞台的他不能够继续…

爱出汗的人是身体虚吗?

容易出汗可能是身体虚,与阴虚、气虚、血虚等有关,而阳虚患者一般不容易出汗。此类患者可以遵医嘱使用补益气血、滋补阴津等功效的药物,从而调理身体。1、阴虚:患者因热邪侵袭机体而久病或进食过多辛辣食物、房事不节制等,会导致机体阴液亏损,无法有效滋润身体,也不能节制…

抗战主题网络视听作品有何特点 微短剧成亮点

7月3日,国新办举行新闻发布会,介绍了中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展览和推出优秀文艺作品、文艺活动的情况。广电总局副局长刘建国在会上提到,网络视听文艺因贴近社会、现实和大众而受到欢迎。尤其是微短剧在过去一两年里发展迅速,数据显示,截至去年…

苏超本周激战6场!南通打平可冲第1

昆山奥体中心的看台上,43617名球迷挥舞着荧光棒,有人头戴螃蟹造型帽子,有人高举“真南哥”的灯牌——这是上周苏州队3-0击败扬州队的沸腾现场,创下苏超单场观众纪录。而此刻,更大的风暴正在酝酿:盐城队因轮空暂离战场,南通只需一场平局就能登顶积分榜;常州队则背负着“…

25人盗窃千吨水上货物被抓 斩断“盗、运、销”黑链

在珠江水域,一群被称为“水老鼠”的盗窃团伙被彻底揭露。广州港航警方经过数月的缜密侦查,成功摧毁了三个盘踞在珠江水域的作案团伙,抓获犯罪嫌疑人25名,斩断了一条围绕水运行业而生的“盗、运、销”黑色链条。今年2月,港航警方发现有船员利用职务之便盗卖船上承运的货物。…

卫健局回应计生系统多出小孩 信息异常待核实

卫健局回应计生系统多出小孩!7月2日,有网友发帖称,夫妻俩因需要迁户口到东莞,在新户口簿打好后前往社区计生窗口登记建档时,被工作人员告知计生系统内两人名下多出一个女儿。这对夫妇感到非常困惑,因为他们从未生育过孩子。计生系统显示该信息是玉堂围社区于2016年登记的…

外交部:所谓“中国间谍威胁”完全是无中生有

7月3日,外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问,瑞士情报机构警告本国情报受到中国和俄罗斯间谍的威胁。中方对此有何回应?毛宁表示,在国际事务中,中国是坚持和平发展、合作共赢的坚定力量。我们始终相信,只有互利共赢才是人心所向。所谓“中国间谍威胁”完全是无中…

清华大学报告:中国经济上半年企稳 关注就业、房地产等五大风险因素

7月2日,清华大学中国经济思想与实践研究院在2025年中期宏观论坛上发布宏观经济报告。首席研究员刘培林代表研究院发布了主题报告。报告指出,2025年上半年,中国经济出现企稳向好迹象,主要体现在三个方面:GDP名义增速回升至4.6%,高于去年下半年;产业升级继续推进,装备制造…

王毅外长访问欧洲 外交部介绍情况

7月3日,外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问,国际舆论关注王毅外长近日正在欧洲进行访问,认为此访正值中欧经贸关系出现紧张之际,欧方人士近期就双边关系中的一些问题表达了关切。发言人能否介绍访问有关情况?如何看待中欧关系发展现状?毛宁表示,王毅外长在布鲁…

波尔图官宣主帅安塞尔米下课 世俱杯出局成导火索

北京时间7月2日,波尔图官方宣布与主帅安塞尔米终止雇佣合同。今年1月27日,波尔图任命39岁的阿根廷教练安塞尔米为一线队新帅。在他执教的24场比赛中,球队取得了11胜7平6负的成绩,在联赛中排名第三。安塞尔米下课的主要原因是今年世俱杯小组赛表现不佳。波尔图在小组赛中对阵…

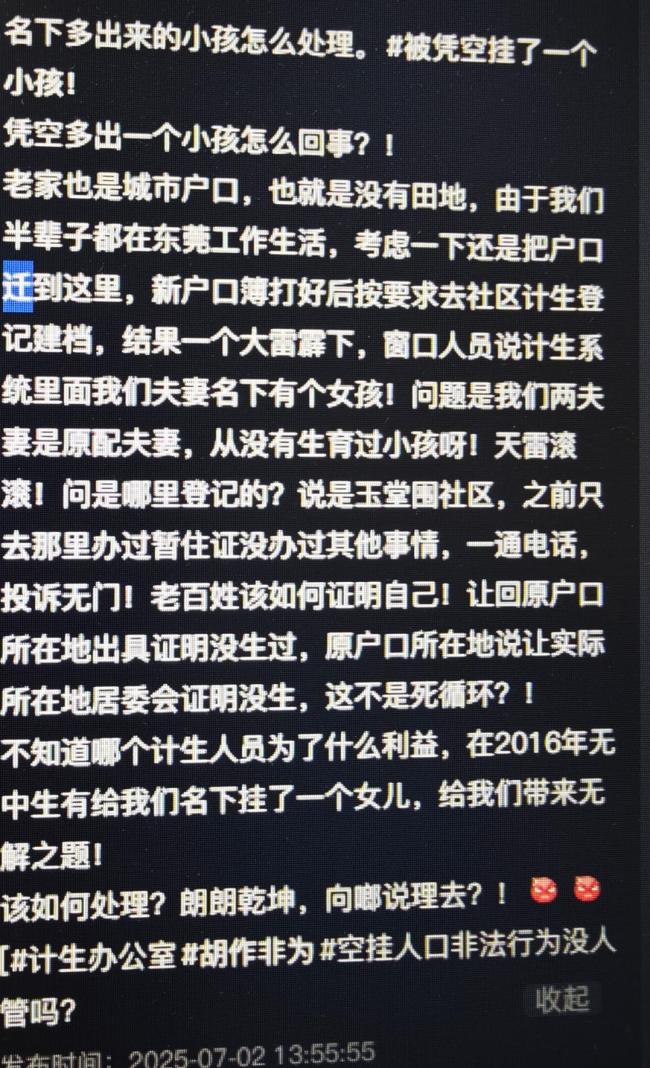

长春警方通报南航一机长伤人 因工作纠纷引发悲剧

7月2日晚,长春市公安局二道区分局发布警情通报,称2025年7月1日10时22分,长春市二道区吉林大路与洋浦西街交汇处发生一起刑事案件。南航吉林分公司员工李某某(男,31岁)因工作纠纷将同事黄某(男,52岁)和李某(男,47岁)扎伤后跳楼身亡。黄某和李某经送医救治,无生命危…

首个人机共驾事故责任判定方案落地 智能判责提升理赔效率

近日,平安产险联合中汽中心与问界推出了一种组合辅助驾驶事故责任判定一体化解决方案,这标志着“人机共驾”时代事故责任判定解决方案的诞生。三方构建了“数据存证 — 智能判责 — 司法鉴定”的标准化判定流程,旨在消除责任认定不清的问题,提高保险理赔服务效率和客户体验…

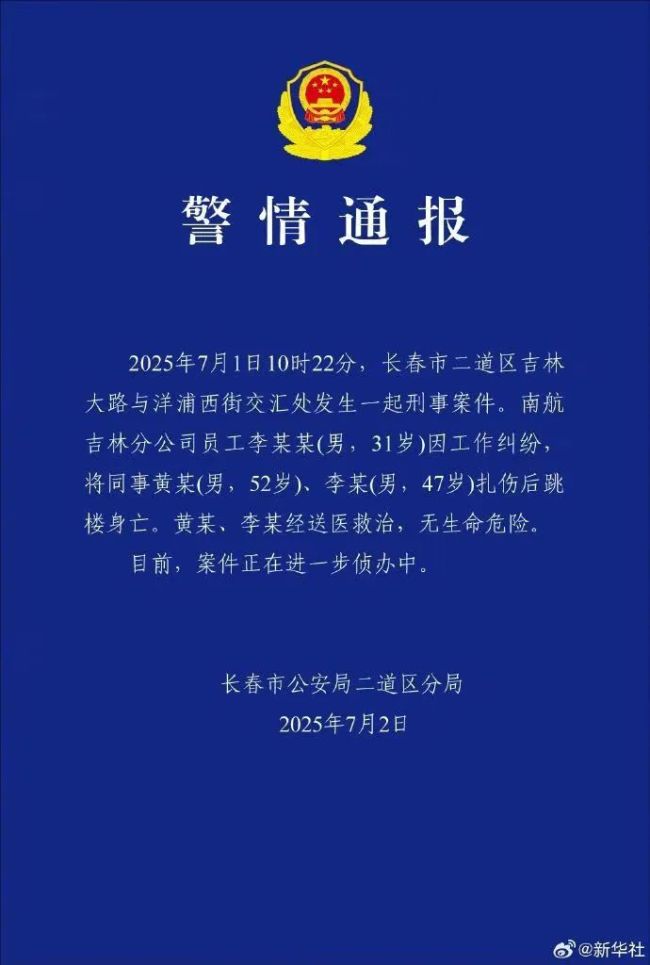

打破美日垄断!这家民企让C919用上中国“飞机棉”

数据显示,今年前5个月,重庆民营企业实现进出口1442.3亿元,占重庆外贸进出口总值的49.2%,撑起了重庆外贸经济的半壁江山。其中,有一家民营企业正以其独特的创新活力与市场敏锐度,在新材料、新应用等工业化细分领域不断实现技术突破。点石成金一粒沙到超能纤维的“逆袭”将…

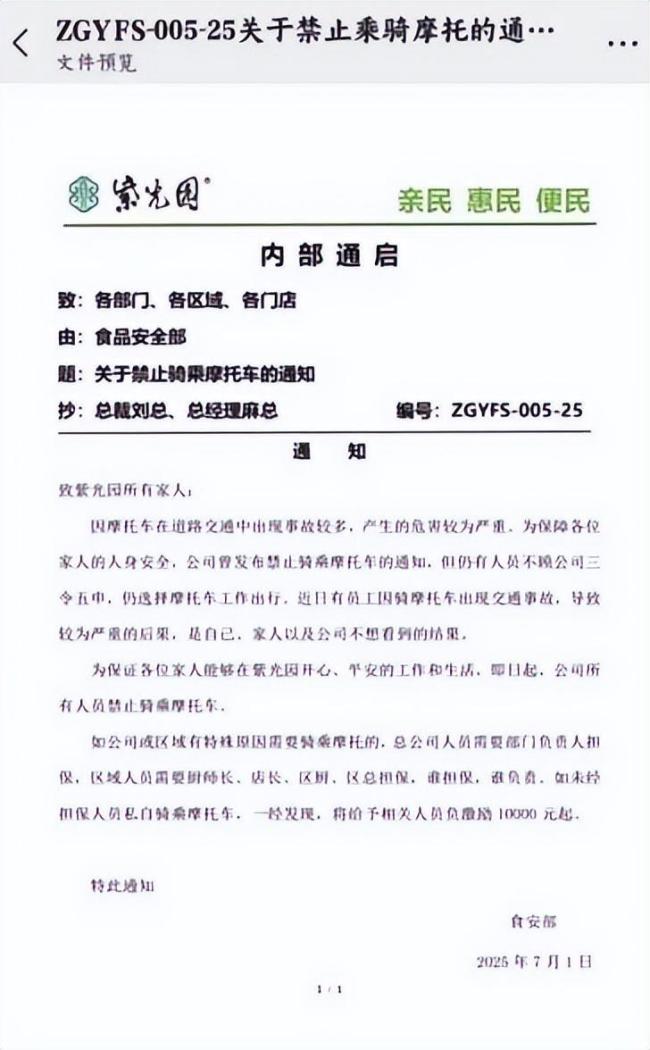

紫光园员工回应私骑摩托被罚 公司新规引争议

紫光园员工回应私骑摩托被罚 公司新规引争议!近日,一份紫光园“关于禁止骑摩托车”的内部通知在社交平台流传,引发热议。通知称“员工禁止骑乘摩托车”。据网传截图,一份落款时间为2025年7月1日的通知显示:“为保证各位家人能够在紫光园开心、平安的工作和生活,即日起,公…

12岁男孩掉进小区窨井遇难 安全隐患引发关注

7月1日晚,重庆市綦江区山予城小区一名12岁男孩不慎掉进窨井中,不幸遇难。据家属介绍,事发窨井距离小区物业服务中心约5米,深度达十来米。近几个月以来,井盖一直竖在一旁,导致窨井洞口大开。当晚8时20分左右,这名男孩和小伙伴们玩耍时不慎掉入井内,并被井内的钢筋扎伤身…

推荐文章