名校毕业生上岸乡镇基层后怎么样了 理想与现实的碰撞

名校毕业生上岸乡镇基层后怎么样了 理想与现实的碰撞!这两年,考公、考编成为许多人的选择。名校毕业生甚至高考状元也纷纷涌向基层岗位,这已经不算新闻了。

但“上岸”之后,真的是终点吗?在县城甚至乡镇工作的年轻人如何面对精英教育背景与基层经验的冲突?他们看到的基层是怎样的?是否获得了预期中的“稳定”感?

四位年轻人分享了他们在街道办、政府外聘、教师编、事业编岗位的工作和生活体验。有人24小时待命,手机没开消息提示就会失眠;有人给领导写材料,曾经通宵手抄材料应付检查;有人做乡村老师连轴转,看到乡村是多么需要老师;也有人带着理想主义回到东北老家。

王文月是一名95后海归硕士,在华北三线城市乡镇街道工作。她本科学习小语种,后来去欧洲读哲学硕士。回国后求职不顺,最终决定考编。2021年底,她正式成为一名基层工作人员。最初两年多,她在其他部门跟岗学习,直到2024年初才真正开始基层历练。她分管卫生健康、教育、水利、农业等工作,每天处理报表,应对上级的不同要求。基层工作繁琐,常住人口约3万,社区工作人员有限,大家要承担来自街道和区里的具体工作。最近,环境卫生整治是重点,老城区很多老旧小区没有物业,清洁工作需志愿者和社区人员共同完成。她曾处理一位老太太的投诉,因独居老人产生幻听,不断打电话骚扰她。尽管如此,帮助居民解决实际问题时,她还是能感受到成就感,例如推动解决了烂尾楼居民的房产证问题。然而,这种成就感往往短暂,更多时候她感到无力。她的状态基本是24小时待命,生怕错过紧急通知。她还面临婚育压力,相亲市场中体制内男生的优越感让她感到不适。她努力调节心态,适应这份可能持续几十年的工作。

张华是一名34岁的历史学硕士,在广东某街道办担任外聘岗。他曾在广州设计公司、国企、电影院、民营博物馆等地工作,每份工作都未超过两年。2019年,他考上街道办党政办公室的外聘岗,主要负责写材料。虽然学历高,但在基础岗位上,大家干的活都一样。他擅长写发言稿,但这份工作并不轻松,经常加班。有一次,为了应付检查,他们六七个人抄了一晚上会议纪要。有编制和无编制的待遇差距明显,他觉得低人一等,最终辞职。现在他在一家民营企业做行政,精神生活还算活跃,但对未来充满迷茫。

沐芸是一名27岁的女教师,从建筑企业考到县城教师编。2024年,她被派到一个从未去过的地方支援一年。住宿条件简陋,屋顶漏雨,她教小学二年级,包揽多个科目。农村地区的留守现象严重,家长们的沟通问题让工作更加棘手。她每天满课,还要应对各种家长的琐事。学校规定一二年级不能布置作业、不能考试,这增加了她的工作压力。尽管如此,她并没有后悔,因为看到了乡村对老师的迫切需求。

三街水怪是一名27岁的211建筑专业毕业生,在东北县城从事防返贫监测工作。他发现县城体制内的年轻人学历分布极端,既有985、211的本硕,也有大专院校毕业生。他从成都国企设计院辞职,考回家乡。他的工作内容是走访农户,核实收入和生活状况,提供帮扶政策。每天接触家乡人,他感到很有意义,但也难免为一些生活困难的人难过。他希望通过自己的努力,为家乡带来改变,希望社会上没有“人上人”。

相关文章

印度开始威胁美国了 拒绝仓促达成协议

长安的荔枝电影语境新突破 原创性改编观照现实

老人海里游泳遭3只野狗攻击 海滩悲剧引发治理危机

青岛大学通报宿管大爷离世:排除刑案,具体原因待查

美国忠实航空一客机因炸弹威胁折返 乘客口角引发恐慌

南京队苗明:希望大家共同爱护苏超 像爱孩子一样呵护它

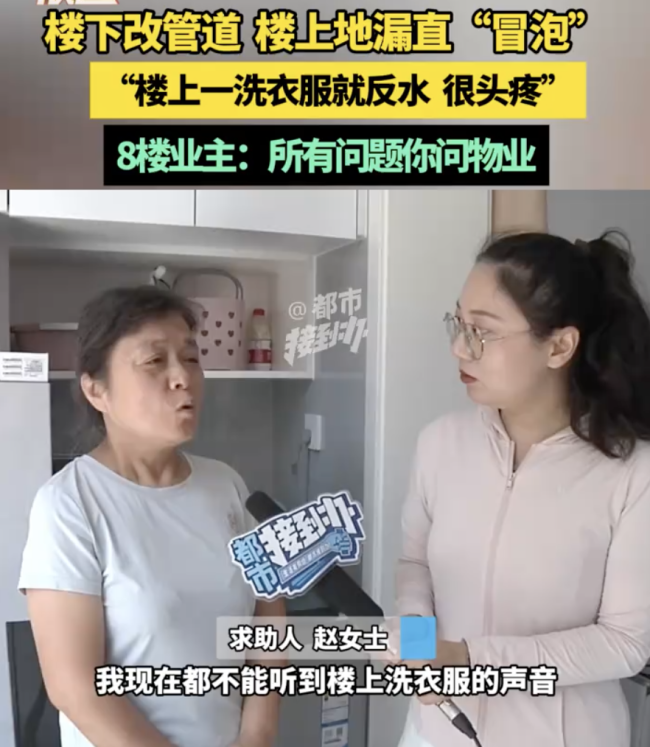

楼下改管道 楼上地漏直“冒泡”:水从阳台冒出

乡道因高温爆裂拱起十分惊险

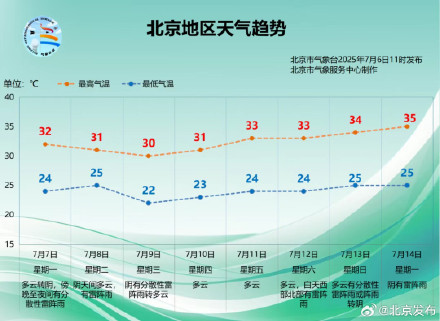

本周,北京都是“桑拿天”!闷热伴分散性降雨

前5个月生产原煤19.9亿吨 今夏能源保供底气足

A股程序化交易新规7月7日起落地,高频交易迎重点监管 新规细化高频交易标准

赵立坚推介王一博万物可爱:鼓励青年朋友不负青春,勇往直前

外卖大战补贴升级 周末上演大爆单 平台竞争白热化

小暑节气这样养生 护心脾防湿热

镇政府回应老人为乘凉挤满餐厅 已劝导离开

墨西哥2比1逆转美国夺冠 金杯赛激烈对决

李想称经常和雷军吃饭交流 坦诚相待共话未来

重庆一水库水位下降现宋代摩崖造像 新发现丰富石刻艺术类型

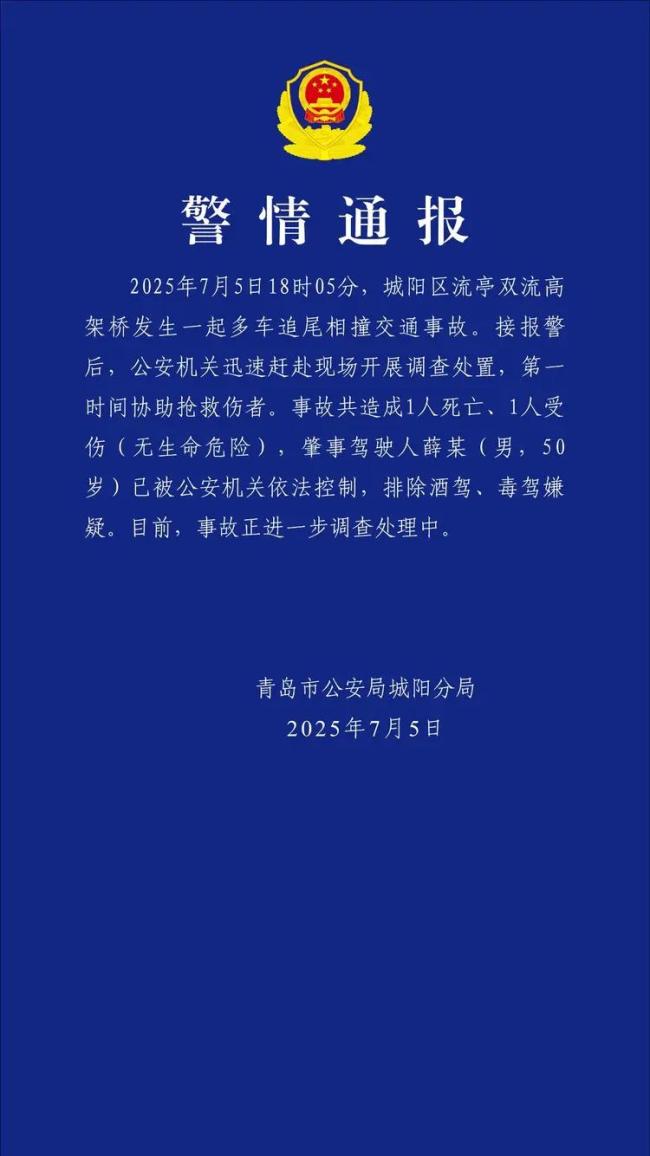

青岛一高架发生追尾事故 1死1伤肇事者被控制

运城舰率先启程 山东舰航母编队陆续返航离港

- 美国人疯狂下载DHgate 中国工厂视频引爆热度

- 青海玉珠峰3名登山者遇难 未经报备私自上山

- 外交部回应3名美方间谍被中方通缉 网络攻击遭谴责

- 240小时过境免签政策带动入境游 入境旅游持续火热

- 官方提醒防范比利时换汇诈骗 警惕私下交易风险

- 心理专家谈武汉东湖躺椅走红 松弛感成新宠

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势