悬赏2万追凶!女子被造黄谣患抑郁,老赖造谣者登报道歉拒赔20万

悬赏2万追凶!女子被造黄谣患抑郁,老赖造谣者登报道歉拒赔20万!

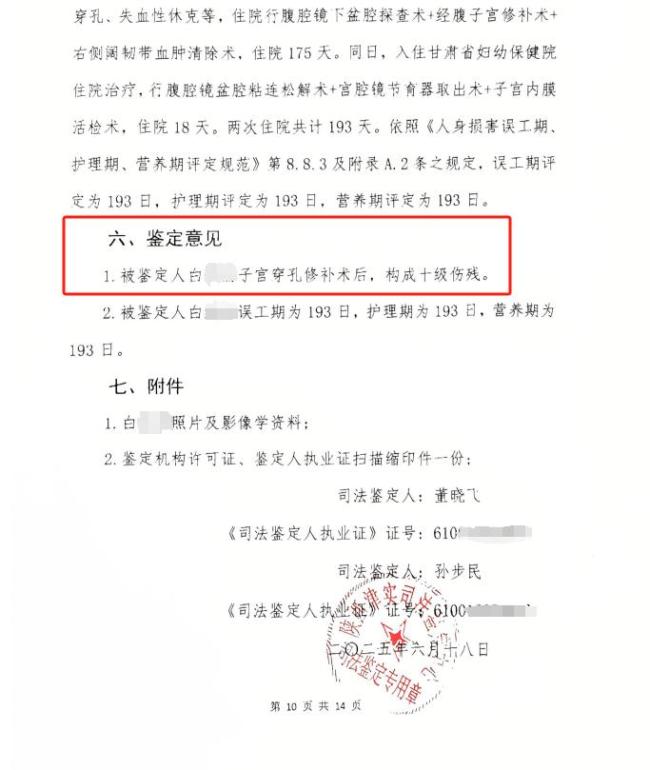

一张报纸上的道歉声明旁,吴女士的手指紧紧捏着法院判决书,指关节因用力而发白。

深夜两点,吴女士的手机屏幕突然亮起,又一条好友申请弹出:“500块够不够?现在来酒店。”她浑身发抖地删掉信息,眼泪无声砸在床单上——这已是本周第19个陌生男人的骚扰。

一切始于三年前那个七月。毫无征兆地,她的微信开始涌入大量露骨交友请求,有人甚至直接发送酒店定位。直到一名大学生好心提醒:“有人在海外平台发你的照片,说你是性工作者。”

01 噩梦开端,一张被“标价”的名片

吴女士的生活在2022年7月17日彻底崩坏。手机不断震动,陌生男人的露骨消息塞满微信:“包夜多少钱?”“视频裸聊吗?”她颤抖着通过一个大三学生的好友申请,对方发来的截图让她如坠冰窟——她的微信头像、个人照片被挂在境外社交平台,配文竟是“求包养”“可上门服务”。

更致命的是,她的真实姓名、工作单位和手机号全部被公开。电话瞬间被打爆,接通后全是污言秽语。

“丈夫第一次用怀疑的眼神看我,婆婆直接抱着孩子回了老家。” 吴女士在法庭陈述时几度哽咽。失眠和焦虑缠绕着她,医生诊断书上的“重度抑郁”像一纸死亡判决。她吞下整瓶安眠药,所幸被丈夫及时发现。病床上的洗胃管插进喉咙时,她满脑子只有一个念头:“我要揪出那个魔鬼”。

02 孤身追凶,一场历时一年的“暗网狩猎”

警方告知因服务器在境外,追查困难。吴女士擦干眼泪,注册了那个充斥着成人内容的海外平台账号。当看到自己的照片被P在裸露身体上时,她冲进卫生间吐得天昏地暗。

“每个夜晚都在与数据搏斗”。她跟着教程学录屏取证,用假身份与造谣者私信周旋。蛛丝马迹指向一个微博账号——黄某,1993年生,南宁某装修公司职员。她假扮崇拜者接近他,三个月才套出微信号。

2023年6月,吴女士的“钓鱼”计划启动。她用新注册的微博小号发性感写真,果然引来黄某私信。当黄某急不可耐地约好酒店房间,她立即通知警方收网。警察破门时,黄某还在床上摆着情趣玩具。

审讯室里,这个身高不足1米7的男人满不在乎:“就P了几张图玩玩,至于吗?”

03 迟来的正义?一纸空文的调解书

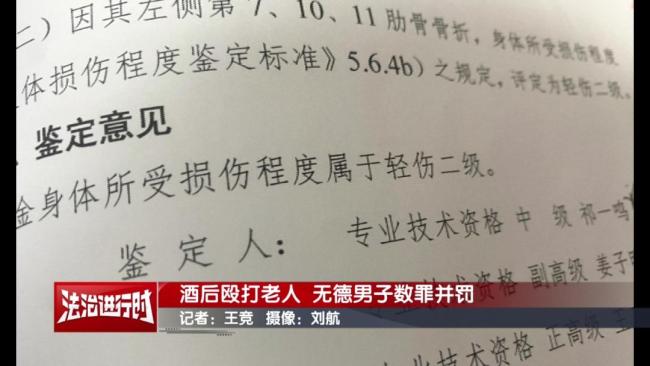

在南宁三塘派出所,黄某签下《治安调解协议书》,承诺公开道歉并赔偿20万元。调解书墨迹未干,他却人间蒸发。十天后警方开出罚单:行政拘留10日,罚款500元——这是对“不履行调解协议”的最高惩戒,却远不能弥补吴女士三年来的创伤。

诉讼成为最后战场。法庭上黄某辩称:“当时害怕才签字,其实我月薪才4000。”法官当庭斥责:“发布谣言时怎么不怕?受害者抑郁自杀时你在哪?”

2024年5月,南宁兴宁区法院一审判赔20万;8月二审维持原判。12月26日,黄某的道歉声明终于登上报纸角落,但吴女士冷笑:“字里行间全是敷衍,他微博小号还在发擦边女照片!”

04 悬赏追凶,20万赔偿金背后的社会困局

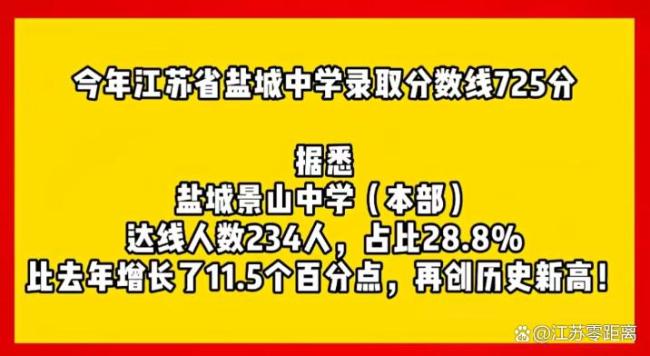

吴女士的遭遇并非孤例。北京高中生李小花被同学造黄谣,视频一天传播3.5万次,平台因未主动拦截仅被判赔8000元;重庆50万粉丝博主转发“原画师恋童”谣言,区区26次转发就被判赔6.3万元——而主犯黄某造成吴女士抑郁自杀的恶果,却仍在逍遥法外。

法律利剑始终悬而不落。根据刑法,诽谤信息点击超5000次即可入刑,造成自杀后果更属“情节严重”。但现实中,2024年桂林多人冒充“扁担女孩”牟利,主犯黄某金仅被拘10日;河南冯某编造“人贩子割器官”引发恐慌,处罚不过是罚款了事。

吴女士翻开执行申请书,在“悬赏公告”栏重重打钩。她抵押房子凑出2万元赏金:“我要买的不只是线索,是所有受害者的尊严。”

05 破局之路:当维权者成为“赏金猎人”

吴女士的执行悬赏申请至今未获法院批准,这折射出网络暴力救济的制度性困境。当前法律框架下,造谣者常利用“三不原则”逃避制裁:不露面、不赔偿、不认罪。

破局需要三重变革:

一、平台责任前移。如北京互联网法院在李小草案中确立的规则——对明显涉未成年人黄谣,平台须主动拦截而非被动删除;

二、信用惩戒升级。当黄某们被列入失信名单后,应冻结其所有支付账户并限制高消费;

三、刑事民事衔接。对拒不执行赔偿并持续侵权的造谣者,应启动刑事程序转化机制。

“20万买不回我的婚姻。”吴女士的丈夫最终因持续骚扰选择离婚。现在她独居在装有防盗摄像头的公寓,手机里存着三十多个造谣受害者的联系方式。每周三晚上,她们在加密群聊里分享维权进展,有人刚拿到道歉信,有人还在收集证据。

06 黄谣瘟疫:流量时代的集体癔症

打开黄某的社交账号,主页充斥着“少妇出轨”“绿茶婊翻车”等标签。心理学研究显示,这类造谣者往往通过贬低他人获得病态优越感,而互联网给了他们最廉价的权力快感。

更可怕的是谣言产业链。2025年6月,广西警方打掉一个“黄谣作坊”,团伙利用AI换脸制作明星不雅视频,半年获利超百万。普通女性一旦被盯上,只需支付200元,就有专业水军将她的信息扩散到暗网论坛。

“每次点击都是帮凶。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍指出,“当一则黄谣获得十万浏览量,相当于整个鸟巢体育场的观众都在围观施暴。”

法院执行大厅的电子屏滚动播放着黄某的失信信息。吴女士站在屏幕前拍下照片发到维权群:“姐妹们看,我们的名字不该在黑暗中腐烂。”

她新租的办公室墙上挂着南宁地图,上面插满红色图钉——每个标记都是受害者提供的黄某可能出没的地点。抽屉里放着抑郁症药盒,旁边是厚达263页的证据汇编。

“悬赏2万征集财产线索”的公告就贴在律所公告栏最显眼处,落款日期特意用红笔圈出:2025年7月1日。三年前的今天,正是她坠入地狱的第一天。

当法律文书沦为废纸,当加害者逍遥法外,那些贴在街角的悬赏令,便成了文明社会最刺眼的勋章。

关注我,带你深度思考