18岁嫁到中国的缅甸新娘:洗衣做饭,收割种植,再次怀孕

18岁嫁到中国的缅甸新娘!在西南边境的德昂族村落,许多缅甸女孩跨越边界嫁到云南。纪录片《小新》呈现了一位“缅甸新娘”的生活样本:2017年,18岁的张玉新嫁给大她十几岁的丈夫。突如其来的生育、身份困境以及日常家务劳作逐渐将她的生活包裹起来。《小新》是北京电影学院导演系硕士郭玥涵的毕业作品,她跟拍多年,目前仍在记录这群离乡生存的缅甸女孩们。

2017年,偶然听说一所大学在云南边境有人类学田野点需要少数民族影像记录,于是开始拍摄缅甸新娘的故事。冷水沟寨子在德昂话里意为“女人的起源”,曾是个繁荣的大寨子,如今只剩下23户人家,不到100人。

志强32岁了还讨不到媳妇,去缅甸那边找。他找到了小新三回,最终打动了她。小新从小没了妈妈,爸爸吸毒,由大伯抚养长大。寄人篱下的日子让她很辛苦,到了适婚年龄,被许配给一户缅甸汉族家庭。志强对小新说,他会帮她还清彩礼,带她去中国。在小新看来,“好日子终于来了”。

婚礼前,志强一家热火朝天地准备饭菜宴请全村,但小新的亲人一个都没来。年轻的缅甸媳妇在寨子里地位很低。寨子里的男性普遍想找个中国媳妇,因为她们有合法身份,一起打工、孩子上学办手续都方便些。当地女孩不会嫁给他们,三十多岁还没结婚的基本会去缅甸找媳妇,通常年龄差距较大。

初到寨子时有许多新奇体验。进洼节和出洼节之间的三个月暂停农事和婚嫁,每五天念一次经,村民互相串门、逛寨子。我带老人们下山看病,教他们网购,渐渐被寨子接纳。但每天拍摄会陷入一种焦虑,素材重复,小新的生活也是重复的,围着家打转。

在小新看来,寨子里的生活比在缅甸老家强。她的村子没有网络信号,打电话要去镇上,不时还有战乱。让她不习惯的是夫家的管束。短短两年内,小新生下了两个儿子。生第一胎时,她宫缩了一晚上,又疼又饿,在走廊里转悠。我守着她拍摄,她生气了,我才意识到丈夫不理她,我又在拍她,她很难受。我关了机,帮她叫医生、叫护士,照顾一日三餐。

少女时期的小新喜欢跳舞,每生一胎都感觉她一下子变老了一点。一次节日,我给自己做了一套德昂服,她试着穿上,在房间里跳了两下,就不跳了,说自己太胖。那是她结婚后我唯一一次见她自发跳舞。

生二胎时,志强习惯了把小新丢给我,去陪表妹伊楠找工作。这件事对小新伤害很大,吵架说离婚,志强怼她:“你想离婚,想得美啊,现在你回家(缅甸)也是空白的。”最初,看得出志强对小新有爱意,后来觉得她像个小孩一样,不像合格的妻子。

志强养家的担子重,全家的目标就是把这个家维系好,彼此之间不会表露太多情感。公公干不了重活,负责打理菜园。婆婆负责“逛山”,找野生菌、笋子等。小新要求跟志强去干农活,但经常被嫌干得慢,不带她。只有砍甘蔗和收玉米时她才能去。

农闲时男男女女常去喝酒跳舞,别人叫志强去唱歌,但他不敢休息,去了家里就没人干活了。亚楠妈妈算是冷水沟缅甸媳妇里最勤劳隐忍的,她在芒市打工认识老公,娶她一分彩礼没花,也没办婚礼。亚楠妈妈是逛山的一把好手,怀孕九个月还在逛山,她生三胎的时候我在,出现了一个可以照顾妻子的人,她丈夫就跟平日一样,找人喝酒去了。

志强会感慨,要是小新能像亚楠妈妈那么勤快就好了。七八岁的缅甸侄女过来帮忙,背婴儿、喂奶、做家务已经非常熟练。她平日只是笑,不爱讲什么。有一次她生病了,我带她去镇上,逛超市问她喜欢什么,才看到她身上属于小女孩的天性,选了口红形状的糖,后来她回到缅甸,14岁就结婚了。

志强在家好像是一家之主,面对小新他很强势,在外面的社会,他还是一个无措的人。为了多赚钱,他帮人家盖房子,从二楼摔下来,大腿骨折,做手术花了不少钱。弟弟开摩托逆行出了车祸,又要志强赔钱。

我要上山的话,志强会骑摩托、开三轮来接我。在路上聊他的感情故事,或者赚钱的新想法。我要离开,他会精心地为我准备礼物,茶叶、笋子、凉拌菜,把礼盒包装的纸壳撕成小块,一笔笔写下山货的名字。

2022年,小新23岁的时候,志强也买了车,跟我报喜。他说不要把他们忘了,有时间一定回来看看。后来才知道他买车的钱与毒品有关。进去前,母亲问他干嘛去,他说找钱。

没人再束缚小新了,但她的日子也没有变好。之前有一次小孩发烧,她去镇上的医院,不敢跟医生讲话,带着小孩又回家了。那次她领悟到汉语很重要。做剖腹产的时候她也不会写自己的名字,买衣服问价格还得靠志强。

出来打过三次工,只能做餐馆打扫的服务生,点菜都听不懂。结果她不是嫌累,就是晚上吃烧烤喝酒,早上起不来,被老板辞退。第三次找我借钱,还是同样的理由——打工要钱买被褥,我就没借给她。小新只上过几天学,会唱字母歌,后来老师打她手板,她就不读了。我教她写自己的名字,她学两笔就没耐心,去年她儿子读小学,老师让家长签字,她的名字还是由我来签,七八年过去了,毫无长进。

志强出事后,小新离开了婆婆家,和其他男人在一起了,吃了亏就认,再去认识新的男人。她好像认为必须找一个新的男人作为依靠。我曾经试图把她骂醒,不要男人一说好话就相信,要做自己的依靠,踏实工作。可能我介入太深,后来再遇到困难,她不敢再向我求助。记录她其实挺难受的,想把她拔出泥潭,又看着她陷进去,发现这些努力都是徒劳的。

小新对我的称呼,从一开始的小郭,到姐姐,小孩出生时,小新稀里糊涂指着我说,这是干妈。她的小儿子被宠着长大,原本很调皮,我拍他玩石头,他突然冲我一笑,拿石头砸镜头。后来寨子里的人问小孩:你妈妈呢?他就回,“妈妈不要我了”,变得怯生生的。感觉很心疼,宁愿他还是之前很“混”的样子。

现在我留在芒市生活,在学校当老师,教影视创作。选择了一个小县城,想活得真实一点,保持创作的状态,跟拍摄对象共同度过一段时光。我还在拍摄冷水沟,年轻人离开打工,老人老去,人一年比一年少。8年前拍过寨子里一对缅甸小姐妹,随母亲改嫁来到中国。那时她们渴望上学,背着新书包,满寨子乱跑,有次冷不丁地问我:姐姐,你说我将来会成为一个有用的人吗?

现在妹妹激烈地厌学,想去打工;姐姐18岁了,她过了一段跟各种男人喝酒的日子,后来好好工作,嫁给了一个外卖员,镜头可能会转向她多一些,关注个体的生命。我有半年没再拍小新了,她跟一个男人走了,说不清地址,我不知道她住在哪里。

相关文章

威廉王子凯特王妃悼念若塔 足球大家庭同悲痛

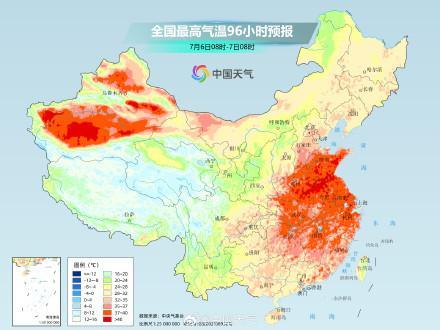

今年以来最强高温来袭 多地将迎持续“炙烤”

市监局称安普瑞斯电芯问题还在调查 工厂放假传言四起

以色列空袭德黑兰:汽车被掀飞 袭击引发国际争议

暴雨导致成都东站多处漏雨 车站积极应对排水

董明珠落选财富商界女性榜 15年连任终结

成都暴雨一男子划船出行 展现成都人的松弛感

一座自带“电影滤镜”的城市 重庆也太出片了

各地高温补贴标准 2025年新特点与发放条件

小麦涨更高了!新粮“涨价翻身”滚滚而来 市场趋势持续上涨

外滩C位楼王竟有卢浮宫同款 揭秘稀世三宝

监控:85岁老人被蛇追咬持杖还击

杨幂上合组织国家电影节内场图 科技光影盛宴开启

佩通坦转任文化部长 新内阁宣誓就职

国航一航班起飞1小时后返航 机械故障导致

加戏9小时难阻法案通过 “大而美”政治马戏再刷荒诞榜

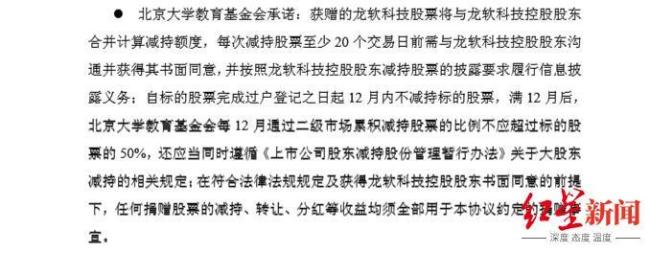

成都彭州富豪捐250万股股票给北大 支持地空学院发展

深挖彻查医美乱象黑灰产业链 血色美丽陷阱频发

王嘉尔说借钱就意味着关系结束 信任破裂的代价

女子患病拖3年拔掉14颗牙齿:种植了12颗牙齿,打了6颗螺丝钉

- SU7坠崖车主再提一辆SU7 霞光紫SU7 Max续缘

- 1/16混血中国宝宝逐渐金发碧眼 基因的奇妙变化

- 出租车司机协助破重大间谍案 英勇斗争获特别奖励

- 美国国债恐慌数十年未见 市场情绪稍缓

- 女子去KTV唱歌后嘴上突然起水泡、又痛又痒,去医院一查:无药可治,此病毒终身携带 话筒卫生引关注

- 杭州一社区食堂推“深夜烧烤” 留学生赞不绝口

- 韩特检组开始调查尹锡悦外患罪 涉无人机事件

- 全红婵因伤缺席新加坡游泳世锦赛 陈芋汐领衔出战

- 苏超因高温每队允许换7人 应对酷热天气

- 潘展乐汪顺张雨霏备战世锦赛 冲刺阶段全力准备

- 男子行凶 被鉴定为急性短暂性精神病 或无需担责

- 在日华人谈日本大地震预言:一笑而过 灾难文化下的平常心