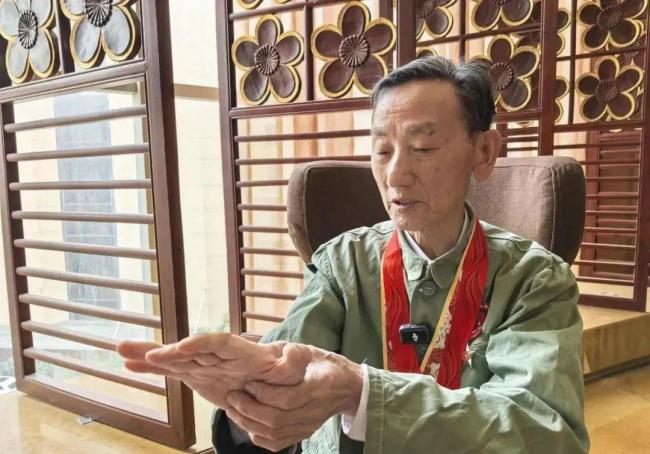

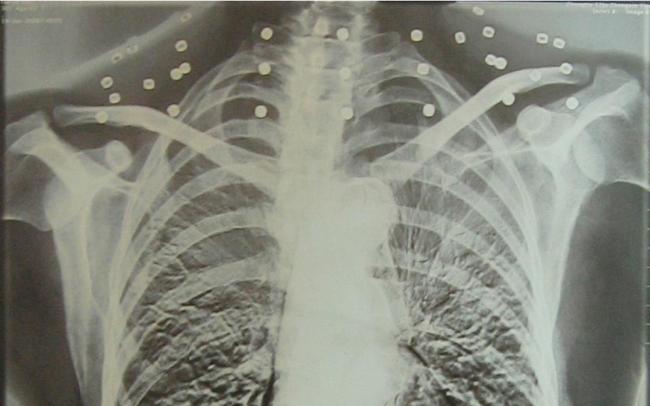

33颗弹珠成了老兵的“项链” 永不褪色的荣耀

在医院检查室里,年轻医生对老战士说:“老师傅,您要把项链取下来再做CT。”老战士回答:“我从来不戴项链,怎么会有项链呢?”这段对话揭开了一段往事。60年前,在援越抗美战争中,老兵吴以先所在的连队突遇美军轰炸。他身负重伤仍坚守阵地。CT影像中的“项链”原来是炸弹爆炸后散出的33枚钢珠。

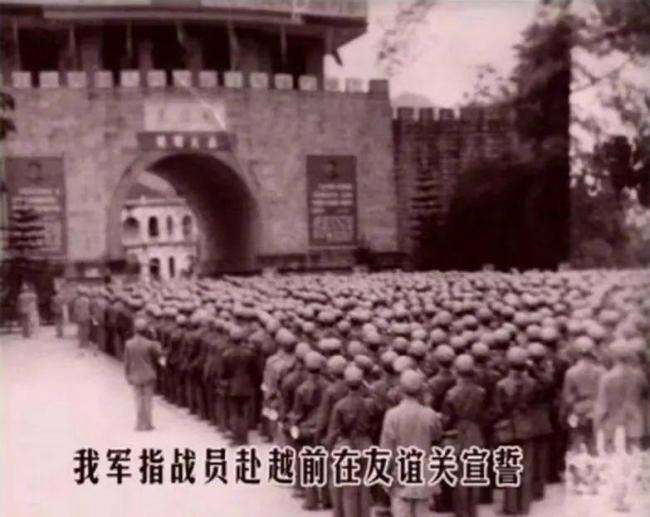

这些钢珠见证了曾经的生死考验,也成了他永不褪色的荣耀。“这是我与战友并肩作战的见证,是我的勋章。”吴以先指着CT胶片上的白点,讲述着60年前那场惊心动魄的战斗。1964年8月,美国发动了侵略越南的战争,同时美军飞机多次侵入中国领空,直接威胁我国安全。为帮助越南人民抢修铁路、公路,保障运输线畅通,1965年6月,中国人民解放军铁道兵部队赴越担负河内以北地区的抢修任务。当时,吴以先刚入伍不久,担任铁道兵第二师七团重机枪弹药手,他和战友们一起跨过友谊关口岸,开赴越南前线,任务是防空作战,保卫铁路线。

1965年12月1日下午2时许,吴以先所在的连队突遇美军轰炸,敌机向阵地发射火箭弹,炮声隆隆,硝烟弥漫。在防空战斗中,吴以先抱着弹盒突然跌倒在地,他的右手被子弹贯穿,颈部负伤,肚子被炸开,肠子露了出来。但他头脑清醒,不顾伤势把露出来的肠子塞回去,继续配合机枪手对空扫射。五分钟后,敌人在我军顽强反击下慌忙逃窜。战斗结束后,吴以先被紧急送往医院,那些嵌入颈部的弹珠仅差几毫米就会击穿他的颈部动脉。经过长达7个小时的手术,他在生死边缘奇迹般挺了过来。部队党委在这场战斗后授予他“一等功臣”勋章。

负伤后的吴以先,右手的拇指、食指、中指都是扭曲的,肚子有大半是伤口缝合的痕迹。60年倏忽而过,弹珠一直留在吴以先体内。“这些弹珠在我身体中这么久了,医生说不会影响我的生活,只是在气温变化时有痛感。”当被问到是否考虑取出弹珠时,吴以先微笑地摇头说:“这是我与战友并肩作战的见证,是我的勋章,我愿与它们共存。”

身负重伤后,他对组织说了三个“不”:“不要先给我做急救,先救其他人!”“不要发残疾军人证,我还很年轻!”“不要让我离开部队,我还能战斗!”回忆起60年前让他负伤的那场战斗,吴以先说得最多的是“我们”,而不是“我”。就在负伤的那一刻,他心中只有一个信念:打败敌人,保卫家园。“卫生员看我伤得这么重马上来给我包扎,但我马上拒绝了,我说自己只是身上中弹了,头脑还很清楚,左手还能装弹,你先去抢救别的战友!”

1966年初,吴以先伤势好转后申请归队,收到的却是一张残疾军人证。一看到这张证,吴以先急了,他说:“我坚决不领残疾军人证,我还很年轻,我还能把自己养好,还能为国家做贡献。”“只要我还能动,就要留在部队,继续战斗!”这份执着与忠诚深深打动了在场的每一个人。最终,组织批准吴以先重返连队,进入前线部队的后勤部门继续服役。

每一份坚守都是对祖国的深情告白,每一次拒绝都是对使命的无悔承诺。三次坚定的拒绝,都是坚韧不拔的军人本色。退伍不褪色,他立起一座精神的灯塔。时过境迁,吴以先的英勇事迹仍在军中传颂,成为激励后辈的精神灯塔。如今耄耋之年的吴以先依旧传承着铁道兵精神,退休后还担任过社区的党支部书记,2022年被表彰为“优秀党支部书记”。岁月虽逝,硝烟散去,但那份军人的荣耀与担当与吴以先身上那33枚弹珠一起永远烙印在他心中。

相关文章

日本10斤大米超200元 消费者转向韩国购米

长安启源Q07交付“荣昌卤鹅哥” 新店开业助农助商

辽宁一景区凭BMI减免门票 鼓励健康生活

美关税政策将对本国汽车制造业造成严重打击 车企面临成本激增压力

被制裁5次的中国企业如今订单满满!

订婚强奸案男方母亲被训诫 二审维持原判

备案难?垫付烦?医保部门出手破解异地就医痛点

学者:关税战让中国必须扩大内需 应对挑战机遇并存

凤凰传奇曾毅路过全网爆梗!面对搭档抛过来的大热作品台词主打一个已读乱回

美国电影股再跌 特朗普关税砸碎好莱坞的复苏希望

男子开车参加泼水节被语音控制开车门?这辆车的修车费起码就要上万?

多亏有你们!2岁男童迷路误进树林暴走4个小时

美边防暴力对待入境者事件层出不穷,大批外国赴美游客被拘留

青岛发布楼市新政12条 助力青年就业与安居

企业逆势而上的底气何在?记者直击外贸第一线

网红小狗“毛毛”离世 果园小帮手离去引发网友哀悼

谁是黄金大赢家 避险情绪推升金价

- 美国佛州一船只倾覆 1人死亡5人失踪 搜救行动持续进行

- 中医人眼中的肿瘤防治 参与全过程治疗

- 全国男性九价HPV疫苗首针开打 开启“男女共防”新时代

- 女子唱K离话筒太近感染病毒 无药可根治引发关注

- 苏炳添官宣喜得三胎 再添小公主

- 深圳出台多举措力挺民营经济 助力民企创新与发展

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势