小

年

北方小年,是中国农历腊月廿三的传统节令,也称为“交年节”、“灶神节”、“祭灶节”等。其起源可追溯至古代民间农耕文化,最早源于对农事祭祀的仪式。在历史长河中,小年逐渐演化为丰富的文化活动,成为中国一年一度的重要传统节庆之一。

围炉祭灶话夜暖·节日起源

“二十三,糖瓜粘,灶君老爷要上天。”民间有许多关于北方小年的传说和故事。其中,关于灶王爷的传说广为流传。相传,灶王是掌管家庭火灶的神明,每年他都会在小年这一天返回天庭向玉帝汇报家庭的善恶。因此,人们通过祭拜灶王,希望能够在新的一年里获得平安和幸福。

张灯结彩待人归·节日习俗

小年的到来标志着春节的临近,因此,人们在小年这天会开展一系列象征节日习俗的活动,为新一年的到来做好充分的准备。

1. 扫尘:小年通常被视为忙年的开始,意味着人们开始准备年货、扫尘、祭灶等,准备干干净净过个好年。扫尘就是年终大扫除,其用意是要把一切“穷运”、“晦气”统统扫出门,以祈来年清吉。

2. 祭灶:祭灶在我国民间有几千年历史了,是中国百姓对“衣食有余”梦想追求的反映。由于各地风俗不同,被称为“小年”的日子也不尽相同。

3. 洗浴:民间有“有钱没钱,剃头过年”的说法。在小年前后人们会洗澡、洗衣、剃头等,干干净净过个好年。

4. 贴窗花:在小年这一天,剪贴窗花是最盛行的民俗活动。窗花的内容有各种与动、植物相关的掌故,如喜鹊登梅,孔雀戏牡丹,狮子滚绣球,三羊(阳)开泰,二龙戏珠,鸳鸯戏水等等。贴上窗花寓意着新的一年越来越好。

5. 吃灶糖:吃灶糖流行于北方地区,过小年时,人们会买糖瓜、关东糖、麻糖等供奉,祈求灶王爷嘴甜些,上天言好事。

晋西北有“二十三吃麻糖,吃不上麻糖啃指头”的俗话。吃麻糖就是想让这灶神的嘴巴被糖给粘住张不开,不能把人间的美味奢华的情景禀报给天,以免得爱吃喝的人们受到处罚,给新年带来饥荒,期盼有一个平安的丰年到来;山东鲁西地区民间则有“二十三、粘糕粘”的民谣。每年腊月廿三,是家家户户蒸粘糕吃粘糕的日子,意为粘住灶王的嘴,让其上天言好事,不说人间坏事。粘糕用黄米、红枣等为原料,香甜劲道,入口绵软,取“年年高”的吉庆之意。在陕西关中等地区,腊月二十三前后,家家户户要蒸花馍。大体上分为敬神和走亲戚用的两种类型。前者庄重,后者花哨。特别要制做一个大枣山,以备供奉灶君。“一家蒸花馍,四邻来帮忙”。一个花馍,就是一件手工艺品。花馍的花饰以神态自然的花鸟虫鱼蝴蝶、蔬菜杂果、猴献桃等万物生灵为主,表达对祖先的祭祀、新年的祝福、和对美好生活的热爱、向往。

把盏言欢庆小年·节日诗句

古诗词中也留下了关于小年的印记。诗人们以豪迈的笔触描绘小年的祥和与温馨。唐代诗人王之涣在《登鹳雀楼》中写到“腊月春风似剪刀,一年尽欢今又宵”,将小年与家庭团圆紧密相连;宋代诗人苏轼在《纵笔三首·其三》中抒发“明日东家当祭灶,只鸡斗酒定膰吾”,表示对新年到来的美好期许;明末清初诗人屈大均在《 后嘉鱼诗(甲子) 其六》中描述“黄鸟喧冬至,梅花盛小年”,表达了盼望着万物复苏的初春到来的的美好心情。

小年所蕴含的文化意义在于传承中华传统文化,弘扬家庭和谐之美,强调人与自然的和谐共生。在古代文人墨客的笔下,小年也成为了创作的灵感源泉。

今夕人间小团圆·节日寓意

小年作为农历年节的重要前奏,有着悠久的历史渊源。小年是民间对腊月祭灶日的称呼。早在古代,人们就开始通过祭祀活动来祈愿来年五谷丰登、风调雨顺。自晚唐之后,腊月祭灶从腊八延迟到腊月二十四,到了明朝中叶,南北风俗略有不同,北方流行腊月二十三,南方流行腊月二十四祭灶。小年这一传统在春节来临前的几天,拉开了一幕幕独特的文化盛宴。

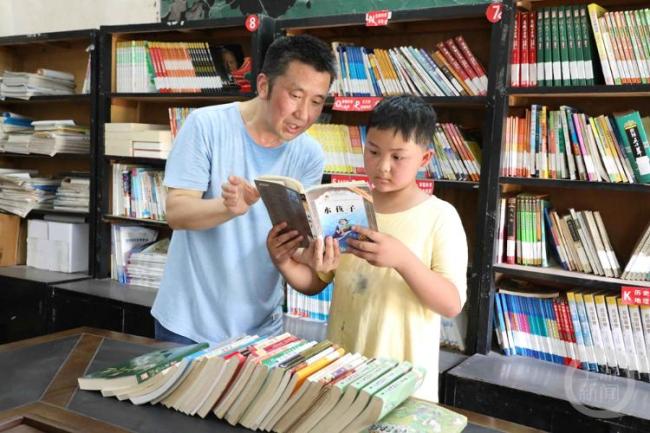

小年的习俗寓意深远,不仅是对农业生产的感恩,更是一种对生命循环、家庭和谐的期盼,通常古代外地的游子会在小年之前赶回家乡过年,小年不仅仅是传统文化的传承,更是亲情、友情的表达。

随着社会的发展和文化的变迁,小年在保留传统仪式的同时,也融入了现代元素。城市中的小年庙会、文艺演出等活动丰富了节日的形式,使小年更具时代感。同时,小年也成为了人们寄托美好愿望、表达家庭情感的平台。

北方小年,是中国传统文化中一颗璀璨的明珠,承载着丰富的历史文化内涵。通过祭灶、传统习俗、古诗词的传承,小年让人们在繁忙的现代生活中重新感受到了岁月流转中的静谧和美好。冬将尽,春可期;人间逢小年,所求都如愿。在新的一年即将到来之际,让我们怀着对传统文化的敬仰,共同迎接小年的到来。

研之声

供稿 | 经济学院

审稿 | 王佩佩、乔云莉

图片 | 陈卫金、鲍昔凤

排版 | 刘 璇

校对 | 冯子一

责编 | 张王咏欣

格物致理 吾自有声