海底捞下乡 “地头蛇”引路 下沉市场新布局

当你走进国内1368家海底捞门店时,有13/1368的几率进入的是加盟店,但你可能毫无感知。2024年3月,海底捞正式宣布开放加盟后,收到了两万余份加盟申请。然而,在一年多的时间里,最终只开设了13家加盟店,其中10家由老店转化而来。

与极度克制伴生的是神秘。除海底捞内部少数高管外,外界乃至海底捞内部绝大部分管理层均不清楚在遍及全国的1368家门店中究竟哪13家是加盟门店。这正是海底捞运转一年的加盟策略的关键点:依托三到五线城市可投入资金1000万元及以上的“神秘加盟商”的资源与人脉,将过去未触达、难触达、拿不下关键点位的下沉城市逐一攻克。

海底捞董事会副主席周兆呈表示,早在多年前海底捞内部高层就在讨论是否开放加盟业务事宜。一年前正式官宣,一方面看到了近年来诸多优秀的餐饮同行通过加盟业务实现了飞跃式增长,另一方面,海底捞也想向市场证明“加盟就是割韭菜”的说法不准确。收入显然并非加盟带给海底捞的最大红利。特许权使用费是海底捞主要的收入项之一,但对于2024年整体收入427.55亿元的海底捞而言,13个加盟店的特许权使用费占比微乎其微。

详查两万余份“加盟申请表”后发现,下沉市场以及下沉市场中极具投资能力的“地头蛇”群体才是海底捞开放加盟的关键。财报显示,超70%的加盟申请来自三线及以下城市。而在海底捞官网,加盟申请中“可投入资金”选项最低档赫然标注着“1000万元以下”。大部分海底捞加盟者和潜在加盟者普遍在下沉市场手握黄金地段物业和盘根错节的地方资源。

面对这些极具吸引力的下沉市场“地头蛇”群体,海底捞并不想出现“尾大不掉”或培养出“强藩节度使”的窘况。从一开始,海底捞就小心设计规则,防止“外来者”的加入影响品牌声誉,制定了“强托管”策略。加盟商们掏钱买下的不是一张空白许可证,而是一家已经运营成熟的老店,附带条件则是“当甩手掌柜”:一切必须和总部保持绝对一致。

这场冲向下沉世界的探险也是本土餐饮茶饮加盟浪潮中的一个关键缩影。截至2025年中,火锅加盟市场正以“加速度”整合与扩张。据《中国餐饮大数据2024》显示,三线及以下城市火锅门店数量同比增长18%,其中人均50-100元的“轻奢火锅”增速最快。美团数据则指出,县域市场火锅外卖订单量同比上涨56%。头部品牌加速向三四线城市渗透,区域品牌也摩拳擦掌,凭借本地化创新抢占市场。而在新茶饮等赛道,加盟市场的狂热与风险更是如影随形。基于此,海底捞加盟的“强托管”模式像是一剂猛药,试图用标准化扼杀不确定性。

海底捞对加盟商身份的保密近乎“军事级”。即便坐在周兆呈对面“逼问”,他仍不肯透露任何加盟商的具体信息。但从他的概述中可以总结出加盟商的四大特点:钱多、资源多、高度认同海底捞文化、甘当“甩手掌柜”。

据加盟事业部相关负责人透露,这些坐拥千万资产的“神秘”加盟商们大致可以分为四类:职业加盟商、甲方或自持物业者、房地产等行业转型者、专业的投资基金或机构投资人。在正式成为合作伙伴前,他们要经历一轮线上筛选,通过筛选的加盟商还要经历严苛的三轮面试:第一轮沟通加盟规则细则;第二轮沟通投资回报;第三轮主要以聊天为主,参与对象是海底捞高层。

周兆呈有时也会亲自上阵参与面试环节。他描述道,他们曾遇到过原业务面临极大挑战、迫切希望进行业务转型者,注重细节、希望严格考核门店成本、大力降本增效者……这类群体就是典型的非理想型合作伙伴。海底捞要找的一定是舍得投入、相信长期主义而非急功近利之人。

目前海底捞内部针对加盟业务专门成立了“加盟事业部”,由周兆呈分管。周兆呈于2018年4月加入海底捞担任首席战略官,并先后担任执行董事、非执行董事、特海国际控股董事长等关键职务。在他之下,某位曾任海底捞轮值COO、大区经理者担任加盟事业部部长。再往下,该部门设立三个核心战队,战队负责人分别由具备财务、品牌和业务三大背景的员工担任。

如何制衡和管理极具实力的“地头蛇”加盟者,成为了海底捞思考的关键问题。强托管模式也因此成为了过去一年海底捞最为关键的加盟策略之一。海底捞制定了一条“隐形但硬性”的规定:在开出一家新店之前,加盟商们需要先买下一家老店,并承担包括海底捞此前开店支付的房租、装修、设备等全部成本。这笔账算下来,恐怕要在1000万的基础之上再翻上几番。而这种老店变为加盟店的模式,在海底捞内被称作“转化”。

加盟事业部对此的解释是:开一家新店从选址踏勘、装修到开业,需要很长的周期,加上新店爬坡期和顾客积累期,时间动辄超过一年。这对加盟商并不友好。而先接手一家成熟的老店,可以更快熟悉海底捞的门店运营管理、企业文化等。从门店角度而言,一家海底捞老店凭借新“老板”的人脉、市场熟悉度等本地资源,可以为老店引入新客群。

对于选择哪些老店“转让”给加盟商,周兆呈的回答是:原则上所有老店加盟商都可以选择,但实际情况是,他们中的大多数都会选择住所和公司附近的点位。“高净值人群也讲究面子,他们也会有点炫耀的心理。”如其所言,1000万这个让普通人听起来感到“不真实”的数字,却偏偏精准击中了下沉市场隐形富豪们的痒点。

这些“地头蛇”的入场,助力海底捞在过去那些未触达的点位迅速扎根。过去,想要在下沉市场精准触达那些年入20万以上的“隐富中产”,家族三代深耕本地、新房首付由父辈全包、工资全用于享乐的“小镇青年”,考编回乡、用小红书种草、带火商业街霸王茶姬的“铁饭碗Z世代”们,靠品牌自己拓展,怕是要颇费一番力气,而“地头蛇”们的本地网络堪称黄金渠道。

但海底捞对“地头蛇”们的“戒心”也从未放松。其通过“强托管”模式应对这些区域“霸主”,巧妙实现了“借你码头,用我船夫”。强托管模式最大的好处是能够确保加盟店与直营店的绝对一致性。小到菜品指令、员工培训考核分红,大到中后台搭建、供应链体系、门店运营、品牌宣传,所有一切都和直营店完全一致,唯一的差别就是背后的资本结构发生了一些变化,而这些变化对C端用户而言是完全无感的。

有趣的是,这些看起来在日常拥有绝对话语权和较强控制欲的“大老板”们,对“几乎没有任何话语权”的强托管模式竟然接受度很高。无论是“地头蛇”还是大资本本身,都是经历过风浪、享受过奋斗红利的人,新加盟一个品牌后,他们内心深处其实更希望能当“甩手掌柜”。

当然,强托管也并不意味着加盟商完全没有自主性。在不影响顾客服务和体验的情况下,加盟商门店内的促销及互动活动,都可以向加盟事业部提出方案和建议,给自己的朋友开些“绿灯”、定些餐位、尽尽地主之谊,更是无伤大雅。

值得注意的是,海底捞在下沉市场试水的加盟模式,与蜜雪冰城、小龙坎等品牌有着本质差异。海底捞的“类直营”强管控,让加盟商更像财务投资者。而蜜雪冰城的“万店模式”走轻资产路线,单店投入仅30-50万元,允许区域代理发展子加盟商,通过规模化供应链盈利。火锅赛道的小龙坎、谭鸭血等品牌则普遍采用“品牌使用费+流水抽成”模式,门店运营自主权更大,但品控风险较高。

财报数据显示,截至2024年年底,海底捞品牌共经营1368家餐厅,其中自营餐厅中国大陆地区1332家,港澳台地区共23家,加盟餐厅共13家。在1355家直营门店中,一线城市门店数量220家,二线城市门店数量531家,三线及以下城市门店数量581家。

“一二线城市海底捞的布局已经相对成熟,想要继续‘下行’争取更多市场,直营模式就不再是最有效的杠杆。”周兆呈举例道,假如过去拓展部有20个人,通过直营方式寻找点位,覆盖面非常有限,而开放加盟后的海底捞,截至目前已收到2万余份申请。这是怎样的效率?我们不再是被选择者,开始掌握了选择的主动权。

谈到对加盟业务的未来预期,周兆呈表示自己和团队都很有信心。从国际餐饮行业或国际连锁企业的发展轨迹来看,加盟或特许经营模式已经较为成熟。而海底捞在中国餐饮市场中也具备了开放加盟业务的基础,也愿意推动和助力加盟这件事在国内市场的完善。

开放加盟业务的背后,潜藏着海底捞更大的野心。在交流过程中,周兆呈多次提及海底捞在2024年8月提出、旨在孵化和服务副牌的“红石榴计划”。年报显示,截至2024年末,海底捞集团通过内部创业创立了包括焰请烤肉铺子、火焰官、小嗨火锅等11个餐饮品牌共计74家门店,覆盖正餐、简餐、快餐等不同消费场景。但它们的共同特点是规模不大。截至目前,门店数最多的焰请烤肉铺子也不过60余家。

海底捞的野心是:在主品牌的加盟业务跑顺后,上述副牌也可通过加盟模式实现规模化扩张。一是品牌势能,二是模式势能,三是对市场信心的建立。希望未来能让更多加盟商共同参与到包括第二品牌在内的加盟事业中来。

相关文章

按摩店意外激情女顾客被男店员诱发欲望后发生关系

古人“狠毒”起来有多可怕?吓得我忍不住笑出了声

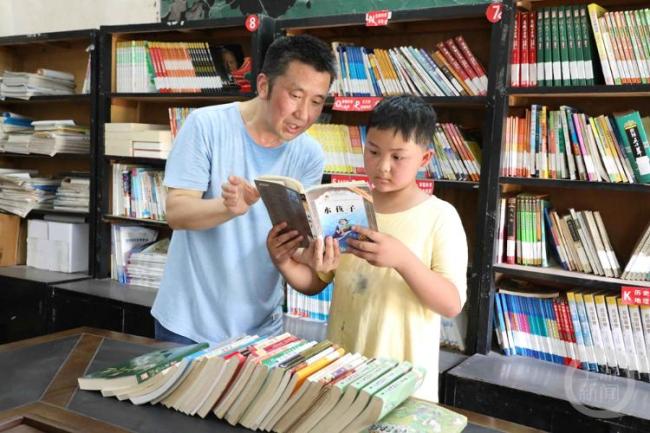

只有一名学生的乡村“微小学” 最后一课临近

这届考生松弛感拉满 考后计划已安排

走进快递站9秒后,杭州28岁姑娘成了“偷情少妇”:不用刀的杀人,才最恶毒

拉尼娜现象结束!2025年汛期气候预测 极端天气风险增加

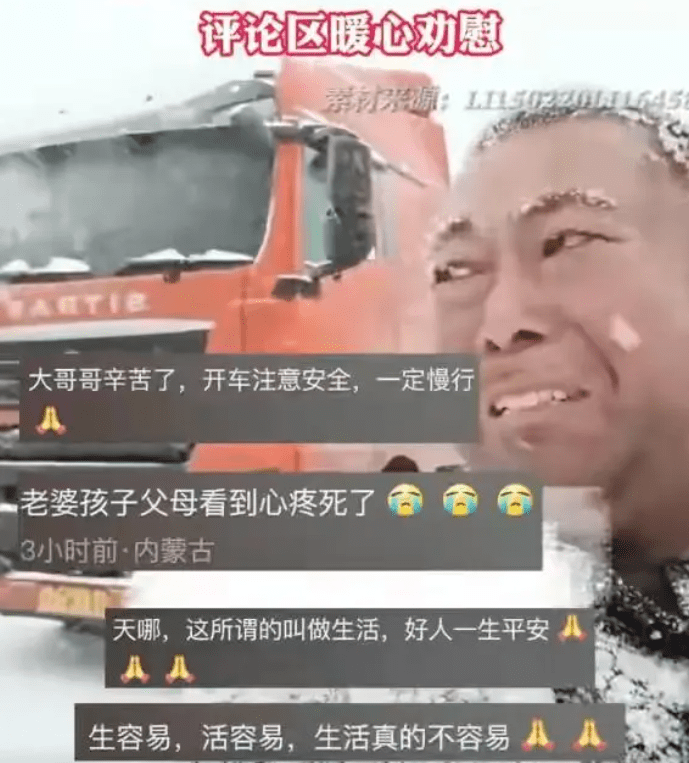

原创大货车司机内蒙被淋成雪人,发视频流泪感慨:下辈子好好读书!

吉利高管痛批争当卷王以卷为荣 内卷将致集体沦陷

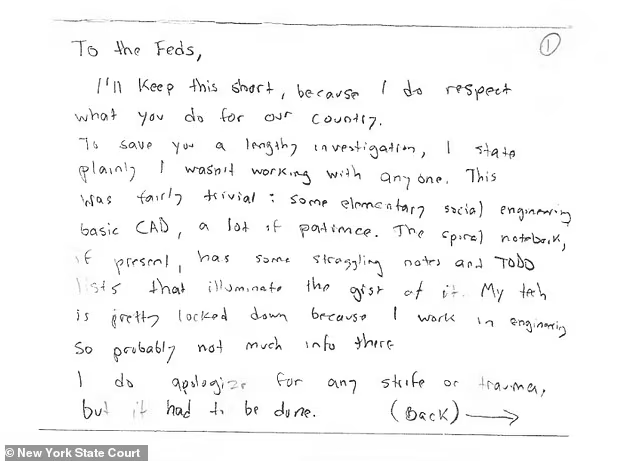

路易吉日记被曝光 谋划暗杀保险CEO

2024央视春晚,迪丽热巴舞台之摔,不屈的敬业精神,赢得网友点赞

2025西安首波送考仪式感拉满 家长老师齐助力

中国最丑的十大建筑,连外国的游客都看不下去了,直呼太丑

电影《热辣滚烫》在线观看,未删减版链接免费看(立刻删)

《cf》收割者-万圣夜获取方式、属性及价格介绍

上热搜了!“专科的风还是吹到了麻省理工”!!

女儿的暖心举动凌晨五点半叫醒父母吃早饭

元宵与汤圆您分得清吗?

正月初四的习俗和讲究——迎神接神、送火神、扔穷!

6小时售罄!卖了57亿!深圳再现“日光盘”

原创再放大招!哈尔滨冻草莓都开始按个卖了,独宠南方小土豆,火出圈

- 三河通报里市委主要负责人是谁 免职处理引关注

- 美国“贸易吃亏论”站不住脚 服务贸易顺差巨大

- 做一锅香椿酱留住春天,香椿酱做法!

- 中美关税极限对峙 俄罗斯怎么选 机遇与挑战并存

- 美国对中国铝制餐具作出双反终裁 将颁布征税令

- 出租车司机协助破重大间谍案 英勇斗争获特别奖励

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势