数年前,柯以敏的先生黄国辅在去诊所透析的途中不幸去世。

数日后,在黄国辅的音乐追思会上,柯以敏演唱与丈夫的定情歌曲《月满西楼》,其声其情感动了许多的人。

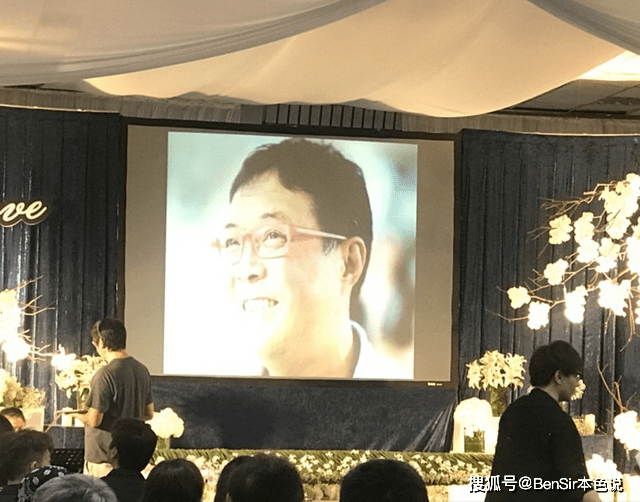

柯以敏丈夫追思会现场

柯以敏丈夫追思会现场

在柯以敏献唱之前,一位中年男士首先上台献唱了一曲《秋诗篇篇》。

他的歌声悠扬抒情,将对逝者的怀念娓娓道来,让人沉浸在记忆的旧时光,回味无穷,久久不能释怀。

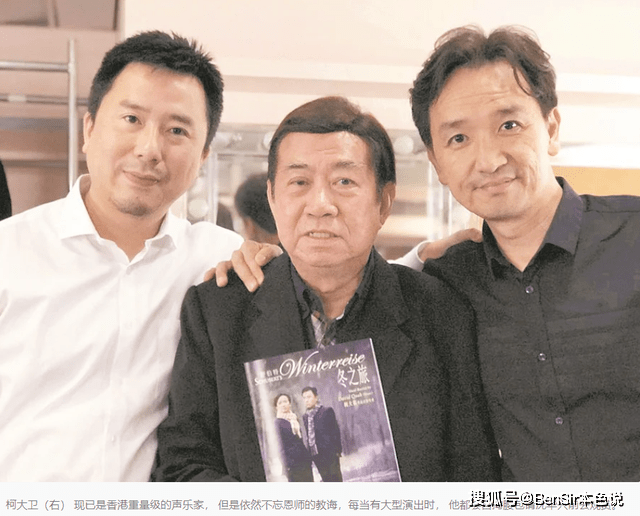

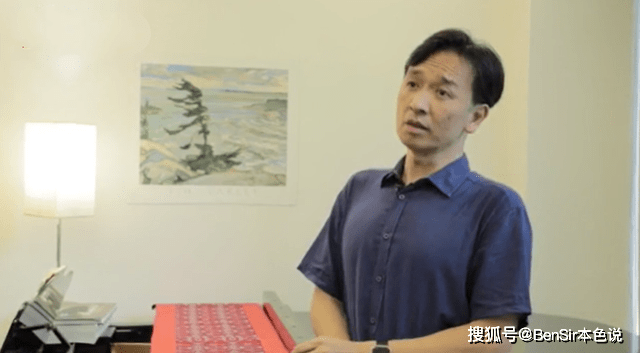

柯以敏大哥柯大卫出席黄国辅追思会

柯以敏大哥柯大卫出席黄国辅追思会

歌者演唱技巧娴熟,美声的唱法,气息平稳,彰显深厚的功底。

他的眉眼有一丝熟悉的感觉,原来他是柯以敏的胞兄柯大卫先生。

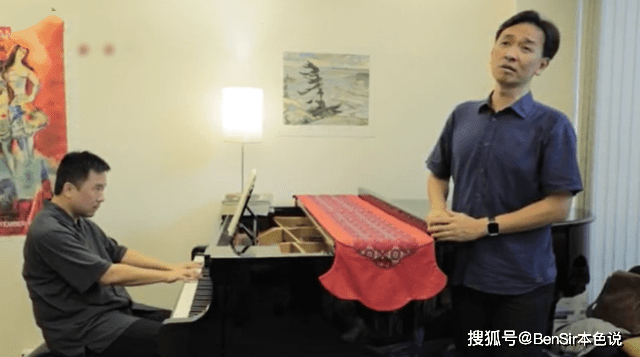

柯以敏胞兄柯大卫献唱

柯以敏胞兄柯大卫献唱

柯大卫是香港著名的歌唱家,曾有媒体形容他:“他蒙上天厚眷,生有一把灵巧动听的抒情男高音嗓子。”

柯大卫与妹妹柯以敏一样自小热爱音乐,在少年时代两人都师从马来西亚著名歌唱老师沈华兴,可谓师出同门。

柯以敏

柯以敏

后来,柯大卫选择了与柯以敏完全不同的音乐道路,或许没有太高的存在感,但因为热爱的坚持,值得敬佩。

今天,我们就来了解一下柯大卫的故事。

一

柯大卫出生于马来西亚,下有弟妹,他是家中老大。

柯父是一位平凡的锁匠,家中并不富裕,甚至还有些贫困。

柯大卫和妹妹柯以敏从小就很喜欢音乐,但即便如此,对于幼年的柯大卫来讲,亦不敢奢望未来可以靠音乐吃饭。

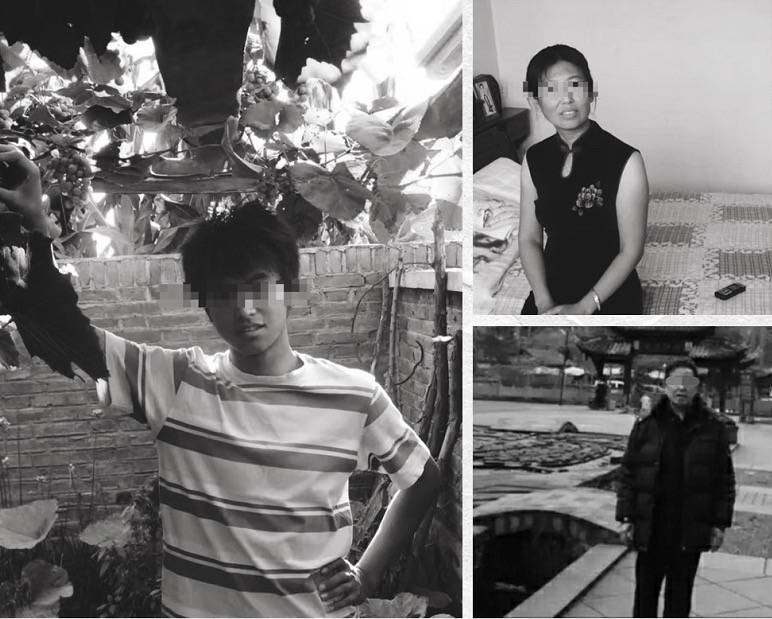

柯大卫

柯大卫

“以前世代无计算机、互联网,马来 西亚的音乐资源又不多,偶尔可以返教会,跟契母学琴,随中学启蒙老师练唱歌,吸收古典 乐知识,已经好开心。”

已经成为歌唱家的柯大卫回忆起童年如是说。

柯大卫所说的启蒙老师就是他同柯以敏在马来西亚槟城时共同的唱歌老师沈华兴。

沈华兴老师也是一个神奇的存在,他本人不会唱歌,却教出很多像柯大卫与柯以敏这样的明星学生。

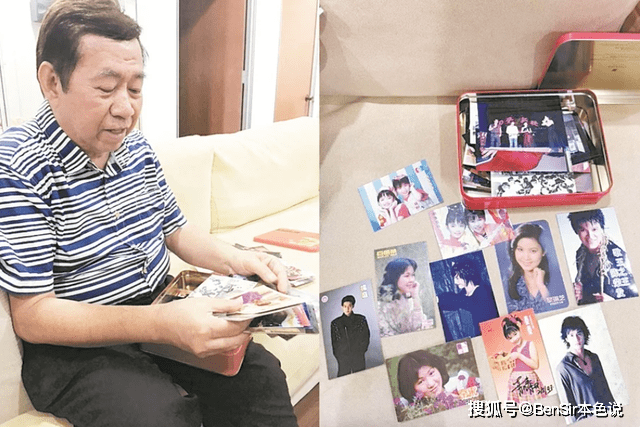

柯以敏 柯大卫兄妹都是沈华兴的学生

柯以敏 柯大卫兄妹都是沈华兴的学生

当时的沈华兴是马来西亚槟城钟灵中学合唱团的指挥,而柯大卫是钟灵中学的学生。

沈华兴非常看好柯大卫的潜质,但是正处于青春期的柯大卫非常叛逆。

沈华兴说:“我一直有留意他,很想招他进来合唱团,他很顽皮,不愿意加入,直到有次他参加歌唱比赛,差一点败给我的学生,他才肯乖乖来学习。”

学生时期的柯大卫已经在歌唱方面显示出极高的天赋,但同时顽劣的他也是让师长头痛的人。

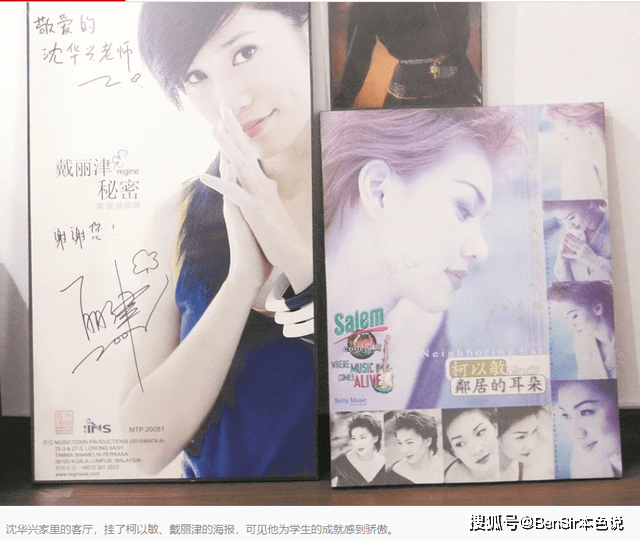

柯以敏也是沈老师的骄傲

柯以敏也是沈老师的骄傲

沈华兴没有放弃这棵好苗子,不止费心栽培他,而且还为柯大卫争取到香港演艺学院就读的机会。

后来,家境一般的柯大卫需要到外国深造,然而囊中羞涩的他面对旅费一筹莫展,又是沈华兴替他办音乐会筹措资金。

可以说,没有恩师也没有后来的柯大卫。

柯大卫与恩师合影

柯大卫与恩师合影

所幸柯大卫也很争气,

“他去到香港也很卖力学习,成功闯出自己的一片天,现在在香港乐坛占一席之地,更是出色的男高音。”

沈华兴,乐见柯大卫的成就,亦倍感欣慰。

二

九零年代初,妹妹柯以敏赴英国皇家音乐学院就读,大哥柯大卫也迎来人生最关键的选择。

当时香港演艺学院院长前往马来西亚槟城选秀,青年柯大卫带着一颗出国冒险的心跃跃欲试。

在恩师的帮助和鼓励下,柯大卫鼓足勇气前往试音。

柯大卫在舞台上

柯大卫在舞台上

这些年的辛苦没有白费,极具天资的他凭实力获得认可,拿到了前往香港演艺学院学习声乐的门票。

家里虽然不宽裕,但父亲还是凑了不多的钱让柯大卫带上,

“好感恩好兴奋,带着爸爸凑的少少钱,只身去一个完全陌生的地域发展,几紧张⋯⋯但深知际遇可一不可再,为了出国学 习,再惊也要一试。”

多年以后,柯大卫仍对当时的情形记忆犹新。

柯大卫已是香港著名歌唱家

柯大卫已是香港著名歌唱家

那时的香港,正处于回归前夜,港人对前途的不确定感随着九七渐近愈发迷茫。

有人选择移民,有人选择坚守,有人惶惶不安,有人不置可否。

但对于远道而来的柯大卫来说,这里就是希望之城。

很快,柯大卫就以优异的成绩拿到了香港演艺学院的奖学金。

他一头扎进古典音乐的海洋,贪婪地吮吸着音乐的养分。

柯大卫与同事

柯大卫与同事

很快,毕业的时间就已经到来。

以柯大卫的条件,以及他在音乐上的造诣,他完全可以在当时处于黄金时代的香港娱乐圈发展。

应该说,柯大卫进入流行歌坛的条件还要好过妹妹柯以敏。

但是,对严肃音乐深深热爱,甚至有着某种信仰的柯大卫还是选择向着理想前进。

他先是到澳大利亚昆士兰音乐学院深造。

柯大卫

柯大卫

已经身怀技艺的柯大卫在澳洲一鸣惊人,他与昆士兰歌剧团合作,在莫扎特的《唐·乔望尼》一剧中饰演唐·奥塔维奥,出色表现让人刮目相看。

从此,柯大卫登上了梦寐以求的专业舞台。

在澳洲取得音乐学士学位之后,一心追求音乐艺术的柯大卫又远赴伦敦拓展自己的眼界。

从欧洲返回后柯大卫曾短暂到台湾帮助已经进入流行歌坛的柯以敏做音乐。

柯以敏选择了与哥哥不同的音乐道路

柯以敏选择了与哥哥不同的音乐道路

三

在音乐世界尽情遨游的柯大卫也在音乐中遇到了自己的伴侣。

2000年,柯大卫决定回到香港发展。

这其中固然有职业选择与权衡的原因,但其中最大的因素是柯大卫娶了香港太太。

左三为柯大卫太太梁颂仪

左三为柯大卫太太梁颂仪

谈起这段往事,柯大卫笑说:“其实我们两个是同学,在一起一段时间,然后决定留在香港发展。那时候是2000年吧,跟那时候香港演艺学院的音乐院长,向他讨了份工作,就留在这边了。”

柯大卫的太太梁颂仪是他在香港演艺学院的同学。

两人专业相同,也都对音乐抱有相同的理想,琴瑟和鸣中产生的爱情,既浪漫又坚实。

柯大卫与太太也是舞台上的合作伙伴

柯大卫与太太也是舞台上的合作伙伴

梁颂仪在音乐上也有很高造诣,她先后毕业于香港演艺学院、昆士兰音乐学院及英国皇家音乐学院。求学期间以优异的成绩获得多个奖学金。

梁颂仪在香港曾参与演出著名剧目《梦断城西》(West Side Story)、《乱世弥撒》(Nelson Mass)、《蝴蝶夫人》(Madame Butterfly)、《演出船》(Show Boat)、《夜宴》及《红楼梦》等,其奋斗过程很值得香港年轻一代借镜。

扎根香港以后,已经成熟的柯大卫从一个纯粹的表演者开始向教学方向转变。

所谓“唱而优则教”,严肃音乐的传承更需要耐得住寂寞,受得住清贫的人。

柯大卫谈创作

柯大卫谈创作

身处东西方经济、文化交汇的东方之珠,柯大卫也对这座城市有着自己的解读。

凭借十几年根植港岛的创作及演出经验,柯大卫厚积薄发,连同钢琴家曾华琛、香港戏剧大师郑传军一起将徐志摩激情诗作《爱眉小札》,结合德国作曲家舒伯特绝笔之作《天鹅之歌》创作出更新的表演形式。

他们用中西合璧的诗词及音乐带领观众走入舒伯特和徐志摩爱的世界,为更多观众带来不一样的艺术享受以及思索。

柯大卫连同其他香港艺术家创作了中西合璧的表演形式

柯大卫连同其他香港艺术家创作了中西合璧的表演形式

这样的中西文化融汇,发生在香港,是真正的天作之合。

柯大卫表示,一个人的喜怒哀乐都可以用歌声表达出来,他说唱歌跟乐器唯一的不同地方就是有字,

“因为你的乐器始终不在身上,所以那种感觉就不一样,就比较贴身一点,从内心出来的。所以,唱歌始终是跟我们的感觉很有关系,怎么想,怎么觉得,就怎么唱。”

四

不过,小众艺术在任何地方生存都是相对艰难的。

由于缺乏资金,很多时候,彩排都只能在演艺学院的办公室内完成。

面对这些困难要说柯大卫从来没有动摇过那也是不可能的。

做音乐几十年,直到2014年,为了孩子上学方便柯大卫才把家搬到九龙城区。

柯大卫

柯大卫

新房子1300呎,相当于约120平方米,但在香港已经算是“豪宅”。

不过这样的房子,恐怕就算是最近几年发展不算顺利的柯以敏也看不上吧。

房间陈设简单清雅,只以木质家具做点缀,客厅里的木琴彰显着主人的身份与品位。

柯大卫坦言,如果不是为了儿子上学方便,都不会选择搬家,因为“虽然位置很方便,但对着大马路,难免有点吵,如果开了窗,就无法听到电视的声音。”

噪音,对音乐家来说是难以忍受的,但为了孩子,一切又另当别论。

柯大卫与同事在办公室排练

柯大卫与同事在办公室排练

太太梁颂仪也说:“其实搬近儿子的学校,目的也希望训练他自行出入,以前年纪太小,出入要工人陪同,搬来这里后,他开始自己返学,午饭时间回家用膳,或工人送饭给他都很方便。”

柯大卫的一子一女小小年纪已经遗传了父母的音乐基因,小孩子唱歌很有歌唱家风范。

但柯大卫和太太却都不大希望孩子们选择音乐这条路。

柯大卫已经扎根香港并拥有了自己的人脉

柯大卫已经扎根香港并拥有了自己的人脉

梁颂仪说:“他们是有点天分的,但我和David没有刻意教他们唱歌,只会在他们参加比赛时,帮他们练两三次,因为不想造成压力,事实上我们也不希望他们成为音乐家,要行这条路太痛苦。”

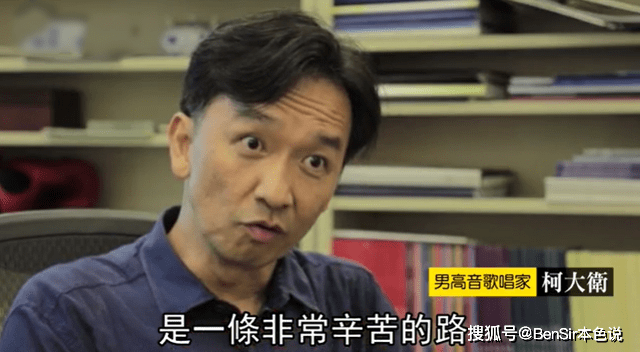

不止是对子女,事实上对学生,柯大卫也常常提醒他们音乐之路的艰辛,如果不是真的热爱,到是应该早早选择其他的出路,以免耽误了自己也耽误了音乐。

柯大卫:音乐是一条非常辛苦的路

柯大卫:音乐是一条非常辛苦的路

“正如我和David有很多学生很想大学修读音乐,我们都会问他们很多次,如果不是喜欢到死,会劝他们不要读,因为是不会成功的。”梁颂仪说。

后记

扎根香港多年的柯大卫内心深处其实还一直眷恋着童年的那个小城。

与马来西亚和新加坡等地方相比较,香港的发展相对要更好,政府对音乐艺术的投入也更大。

而且,在香港打拼多年,柯大卫已经有了自己的人脉,所以,留下来发展事业是必然的选择。

但是“香港为糊口而奔波,很紧张......”

如果有那么一天,柯大卫会选择回到槟城,那个他音乐梦想起航的地方。