文:邱肃川,混沌创新领教,创新院课题研究设计者,创新院22级3班主班老师

题记:我们需要谈论现在与未来,也应该深入谈论过去,但有个严格条件:我们始终提醒自己我们不属于过去,而是属于未来。

--阿摩司·奥兹《爱与黑暗的故事》

10 月的一个周末我们一家泡在中信书店,信手翻阅着书架上的新书。出于在混沌学园工作多年的习惯和本能,我被一本名为《创新,从提问开始》的书吸引了,我很想看看里面写的是什么,但是这本书是塑封着的、店员还不允许拆开,虽然读书清单里已有近 20 本,跟随直觉再未知也要下单。因为它与以色列有关、与创新有关……

“孤独酷似沉重的铁锤,

打碎了玻璃,但却锻造出钢铁”

“世界若有十分美,九分在耶路撒冷,世界若有十分哀愁,九分在耶路撒冷”。

犹太人的圣书《塔木德》用诗意的句子来描述一个叫耶路撒冷的地方。同样的,这也适合描述整个以色列。

《圣经》旧约记载,犹太人和阿拉伯人的始祖亚伯拉罕的孙子雅各与上帝的使者摔跤,雅各赢了。神的使者对雅各说:“ 你与神的比赛都胜了,今后不要再叫雅各这个名字,要改名为‘以色列(Israel)’”。因此犹太人就被成为“以色列的子孙”或“以色列人(Israelites)”

《出埃及记》中如此描述这片神奇的土地:“我下来是要救他们脱离埃及人的手,领他们出了那地, 到美好宽阔流奶与蜜之地……”

马克·吐温1864年来的以色列的时候写到: 景色凄凉方面是首屈一指,山上寸草不生,色彩单调,地形不美,一切看起来都很扎眼,无遮无拦,没有远近的感觉,在这里距离不产生美丽,这是一块令人窒息、毫无希望的沉闷土地。

所以,以色列到底是什么?

我很喜欢北京大学新闻与传播学院胡泳教授在纪念奥兹的一篇文章中对以色列的描述: 以色列拥有独特的起源,它生于一个梦想,一种向往。它是一个被复兴的旧日美好时光,一个马克思主义的天堂,一个以斯堪的纳维亚国家为蓝本的北欧民主实验,一个无政府主义社会和松散的小社区联盟,一个乌托邦公民权利社区,以及一个大同世界期望。

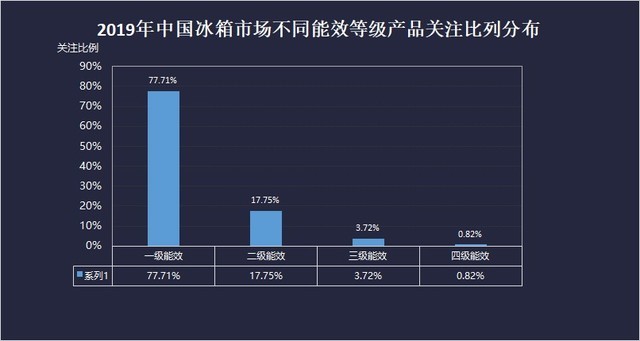

以色列人口不多(截至2022年9月,以色列人口为959万,其中犹太人口共757.6万人),却能够做到研发(R&D)经费投入占国民生产总值(GDP)比重世界第一、人均拥有创新和高科技企业数量世界第一、 除美国和中国之外在纳斯达克上市公司最多的国家、每万人在国际科学权威杂志上发表论文数世界第一,以色列以全世界0.3%的人口贡献了世界上近22%的诺贝尔奖获得者,这个比例是其他民族的100倍。在美国和欧洲公司里最重要的企业家中,犹太人占近一半。以色列无论在芯片技术、生物技术、国防和智能化等前沿技术,均走在了世界前列。这是一种怎样的创新基因?

为什么,地处亚、非、欧三大洲结合处,全国仅仅2.5万平方公里,其中沙漠地区占一半以上面积,自然资源极其匮乏,可耕地 60 万亩,一半国土年降雨量不足 50 毫米。以色列建国之初,几乎一无所有,如今却风景壮美、科技领先、文化繁荣,尤其是年轻人的创新创业更是让人刮目相看,这是一种怎样的创新密码?

没错,这就是以色列, 一个地缘政治上的孤独者,一个历经苦难的地方,一个复杂文化政治交杂的地方、一个充满希望的地方,一个载满了梦想的地方,一个被称之为创新国度的地方。

“镜子无处不在,历史存在于家庭中”

社会学家说,家庭是社会的细胞。一个社会的秘密往往隐藏在家庭中。《创新,从提问开始》无疑关注到了这一点。区别于其他自顶向下的宏大叙事的结构,当我翻开这本书的时候,映入眼帘的却是温情脉脉的关于犹太家庭的生活传统—关于安息日(Sabbath)的故事。

去过以色列的同学,可能都会遭遇“安息日”电梯的困扰-—酒店的旋转门不会自动旋转,电梯只能一层一层的停靠,因为在安息日不能生火做饭,不能使用电器,因此也不能用手指去触碰电梯按钮。

安息日最为重要的环节则是晚餐,晚餐是一场放空后精心设计的互动式家庭学习。整个晚上吃饭只占20%的时间,剩下80%的时间是学习讨论, 晚餐的主持人是父亲,他负责给大家提问题,每个孩子都要举手发言,一晚上大家都讨论这个问题……家庭教育一直被看做是犹太民族创新能力的起点。在以安息日讨论为代表的犹太人家庭教育观中, 孩子们被鼓励更加具有质疑精神、不拘泥于形式、直白的交流方式等。奥兹在和女儿合著的《犹太人与文字》(Jewsand Words)中甚至宣称, 维系犹太人的不是“血脉”,而是“文本线”(Oursisnota blood line,but a text line)。因为通过家庭的教育,使得犹太人向年轻一代传承的不仅是知识本身,同时也是观念、意志。

安息日给犹太人创造了最重要的群体学习、深度思考的空间。犹太人的学习是在社会文化精心设计状态下的认知过程。因此,以色列的成功可以出现在所有公平竞争的领域。他们认为,长期带有强烈仪式感的家庭教育,塑造了以色列人“你越要禁锢我,我越要证明我可以出去”的性格。从而在“文本线”构建的连续“血脉”中,传承了 创新不仅是一种思维、一种技术,更是一种精神的集体潜意识。

“我的双眼想彼此流通,像两个相邻的湖泊”

以色列诗人耶胡达·阿米亥在《六首给塔玛尔的诗》中说道: “我的双眼想彼此流通,像两个相邻的湖泊。以告诉彼此、它们所看到的一切。”

如同双眼有彼此倾诉的欲望,世间的真理总是来自于不同视角的交流。

如果我们仅仅简单的认为以色列的成功仅仅在于家庭教育所传承的优秀个体,那我们就太片面了。事实上,创新这件事在以色列从来就不只是一个“孤勇者”的故事,而是在一个 系统化的创新生态(Proven Ecosystem)中,创新者、创业者彼此深度链接所产生的创新涌现。列夫·托尔斯泰告诉我们这其中的秘密: “与人交谈一次,往往比多年闭门劳作更能启发心智。思想必定是在与人交往中产生,而在孤独中进行加工和表达。”

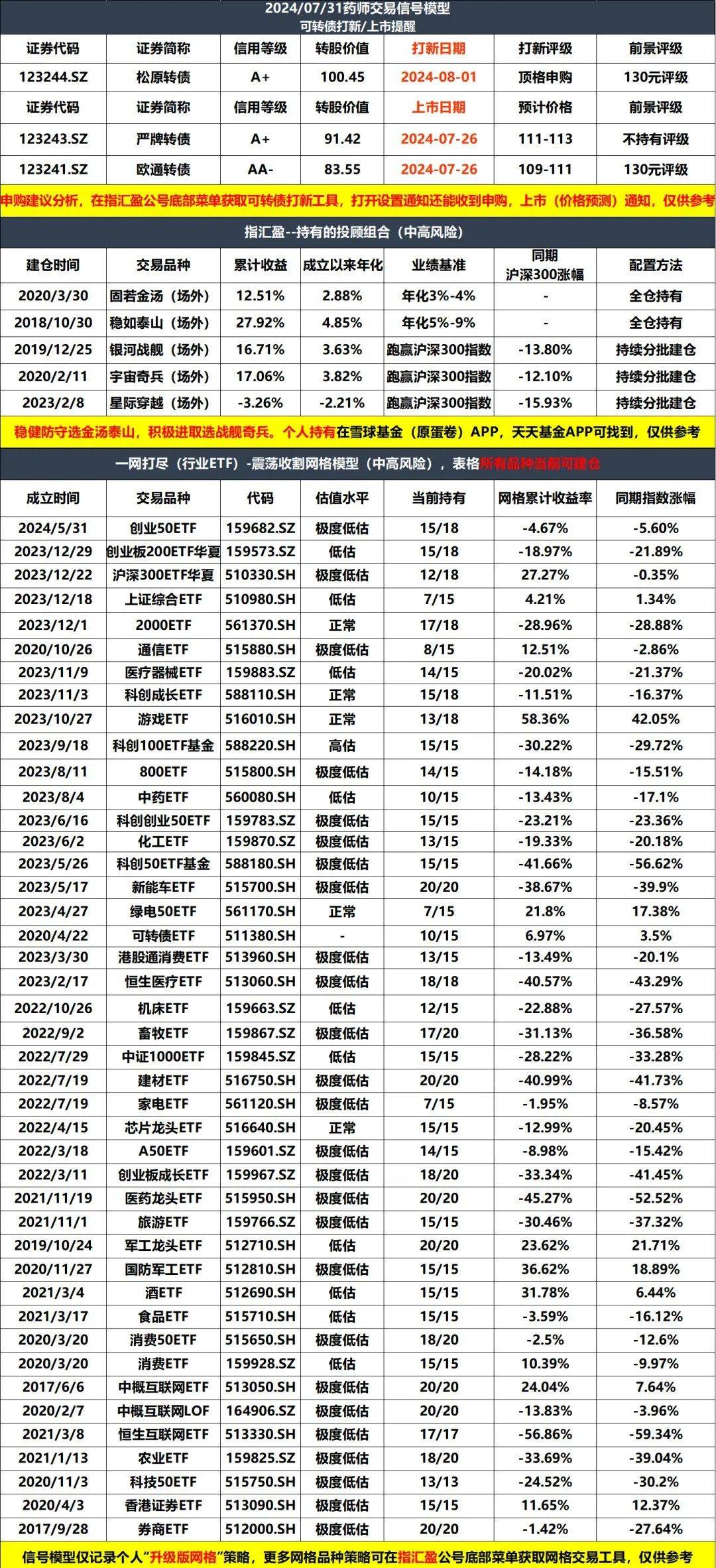

以色列创新生态系统(Proven Ecosystem),它包括了:国家生存需求,国防工业投资、政府机制保障、大学学术研究和成果转化、跨国公司研发中心引领、成熟企业支撑、新创文化浸润七个部分。由于国家对于生存和安全的需求,直接催生强大的国防工业体系。而国防工业体系除了满足防卫的需求,还大量的进行民用化转化。政府从制度保障的角度,引导创新、创业的方向,确保公平的竞争和初创企业的扶持。大学和科研机构衔接了军工、政府和企业,实现联合的研发和技术成果的转化。而跨国公司、境内外成熟的大企业,是整个创新生态中的引领者和稳定器,和军队一起训练和培育创新发展的人才,提供最好的创新管理的范式。最后因为移民国家开放的态度正好又契合了开放式创新的要求,催生出多元包容的创新文化。 七大元素之间,相互联系、相互支撑,创造出良性循环的创新生态系统。

在这个创新生态系统中,构成了一个高度内聚的创新的场。 创业者、创新者实现了彼此之间思维的充分链接、资源的充分链接、业务的充分链接、资本的充分链接。这是创新能够发生所依赖的富饶的土壤,能极大的提高创新的成功率。而在这个创新生态系统中能够充分链接的前提是创业者、 创新者在军队中被训练出来的领导力、耐受力、团队合作能力等,以及因为军旅生涯带来的背靠背信任。

实行全民兵役制的以色列,为以色列贡献了众多创业创新人才。在以色列,经常会有人告诉我们, “以色列军队是世界上最好的孵化器”。

比如在以色列国防军著名的8200部队(中央情报搜集部队),没有严格的等级制度,很多年轻人被安排成为“团队领导”,独当一面,充分发挥创造力和想象力,应对各种复杂的问题,并提供非正常路径的解决方案。服役完毕后,他们可以选择加入高科技公司,也可以选择继续深造。8200专注于军队中的科技研发。这个部门产生的百万富翁创业者数量超过了世界上几乎所有商学院。

家庭教育塑造了以色列人的创新基因和创新思维,而军队经历塑造了以色列人群体之间的信任与链接。最终在国家意志所打造的创新生态体系中,实现创新资源的汇聚、创新组织的生长和创新机制的保障。这才是犹太人这个最古老的民族、以色列这个最古老的国家,历经数千年的历史变化,始终在人类的文化、思想、科学和技术方面始终拥有巨大的影响力、始终保持年轻和活力的密码,引领着以色列这个国家从过去走向未来。

“灵魂的欲望是他命运的先知”

不管过去我们有怎样的成就,不管我们过去遭遇了什么,我们总是要从过去走向未来。对一个国家是如此,对一个企业也是如此。

我时常在想,我们聚在混沌创新院,究竟有什么样的意义?只是为了学习一些创新的理论?只是为了认识更多的朋友?只是为了避免恐惧而选择把学习当成一个“避难所”?我一直在寻找答案。因为街角偶遇的这本《创新,从提问开始》,引导我探究以色列的创新密码,我好像看到了那个可能的答案。

创新向善的信念:我们是全中国最优秀的一帮创业者、创新者。我们聚在一起,是因为笃信创新是未来中国经济发展最重要的力量,相信创新才能够创造一个善良而美好的社会,相信创新是我们这一代人的使命和宿命。创新即信仰,信仰即创新。就像历史中的犹太人,从弥赛亚到犹太复国主义,为了实现这些崇高的理想,在千年的颠沛流离中一次又一次的聚在一起,历经苦难,不断获得新生。

直面艰难的勇气:左晖说有价值的事情都难。但“做难而正确的事”是每个创新者不能回避的问题。改革开放40年,中国在各个方面都走到了世界的前列,前面都是无人区,都是新领域,可能再也没有可以模仿的对象。所以,对今天的我们来说,“要么创造奇迹,要么走向地狱”,没有其他的路可以走。以色列“开国之父”本•古里安说,“不可能的事情,我们坚持做;困难的事情,我们多花些时间。”以色列前总统佩雷斯说:“远见必须取代经验,最稳妥的办法就是放胆一试。”这就是我们作为创新者的勇气。

创新发生的行动。在以色列的企业界,一直有一个说法: 你的任务不是预见未来,而是使未来发生(Your task is not to foresee the future, but to enable it)。在混沌也一直有一个黑话叫做“ing状态”。我们更强调围绕一个根本性的价值点,不断在行动中快速迭代反馈,才能进化到未来。未来不可预测,真正有价值的是那个ing的状态。就像柏拉图所说:地球万事万物,在天堂都有理想版本,其重要性不在于他们是否真实存在,而在我们无瑕的追求。的确,一个人想要的就是他能得到的,因为“灵魂的欲望是他命运的先知”(Holmes)。而想做一件事情的能力与把一件事情做好的能力同样都是天赋,灵魂的欲望不仅是那个想象,也是那个ing的行动。

“危厄之地,必有拯救生长”

创新院在厦门的课程开始前一天,国家宣布新冠疫情逐步有序放开。我们和同学一起度过了三天难忘的学习时光。夜色给海洋穿上披风,朝霞为渔港铺满彩虹,我们来不及欣赏这窗外的美好,执拗的枯坐着完成认知升级。

诗歌《帕特默斯》的开篇里说:“危厄之地,必有拯救生长。”我们需要咬着牙熬过疫情的最后阶段,去迎接接下来的“康德拉捷夫周期”带来的机会。拯救并不会自动发生,天助自助者。 创新是对抗时代的周期帮助企业不断完成涅槃重生的不二手段。创新是唯一有可能实现“穿越周期”实现企业永远年轻的唯一方法,这句已经烂熟的不再能吸引人注意力的金句,恰恰是我们一直在坚持的“底层规律”。

混沌创新院,我们只专注一件事——创新!

如同很多不了解以色列的人以为以色列创新能力强只是因为犹太人的聪明才智,而不知道这背后以色列以国家意志构建的“创新生态”—“创新场域”。不了解创新院的人以为创新院吸引我们只是因为她教给我们绝妙的思维方法。其实读过创新院的同学都知道, “创新场域”才是真正吸引我们地方。

“创新场域”让我们永远年轻。我们的同学平均年龄37岁,低于商学院EMBA同学平均年龄5岁,是最年轻的创新型企业家群体;同学企业主体营收规模在1-10亿之间,这群创新者不光生理上年轻,他们的思考力、精神状态“比年龄更年轻”。

“创新场域”让我们彼此陪伴。一个人走得很快,一群人走得很远。在这里,一群顶尖的创新者、一群灵魂有趣的同学,放下身份和标签,不端不装,把心打开,心和心产生连接,这样一种深度而真诚的同学关系,是商业世界的世外桃源。非常多同学说:“在这里交到的朋友,会是我一辈子的好朋友”。

“创新场域”让我们创新发生。我们的同学同学来自各行各业,对,行业不同,我们从不做垂类用户聚集,为什么?“物种”的多样性不够,不好玩;这样一群充满生命力的创新者聚集在一起,就会产生新的物种,一种全“新”的连接网络,使得信息极快的、低成本和高效能的传播效率,驱动了我们的价值在共同成长。

“STAY INNOVATIVE”,因为创新,我们永远保持年轻。

“STAY YOUNG”,因为年轻,我们永远保持对这个世界的好奇心。

危厄之地,必有拯救生长。

艰难当中,内心藏着明亮。

年轻投射的想象,

创新给予的力量。

而今以往,皆为序章。

日月星辰,长川大江!

如果你也渴望创新,与高认知创新者携手同行,欢迎加入混沌创新院。