在我们的日常生活中,有着各式各样、制作精美的放置衣物、书籍等各类物品的箱柜。那么,您知道最早的箱柜出现在什么时候?“箱子”的名称又来源于何时?在史书中关于箱柜的记载很多,但唐代的日用箱子实物发现不多,在陕西历史博物馆唐代壁画珍品馆珍藏着一幅“双人抬箱图”的壁画,壁画中看似平常的箱子,却饱含着很多的学问。

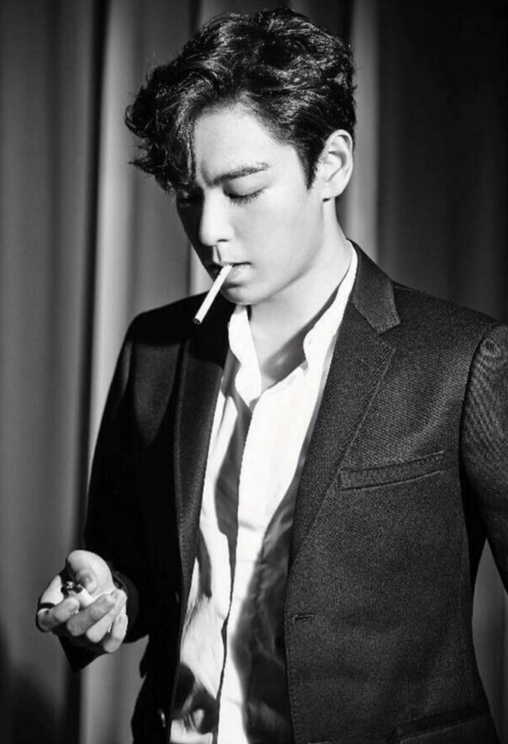

双人抬箱图

汉末有了“箱子”的名称

我国箱柜的使用大约始于夏、商、周三代。古代的“柜”同今天的箱子,而古代的“箱”则指车内存放东西的地方。《说文》:“箱,大车牡服也。”《篇海》:“车内容物处为箱。”《左传》:“箱,大车之箱也。”《六书故》曰:“今通以藏器之大者为柜,次为匣,小为椟。”

古代的柜,也并非我们今天所见的柜,倒很像我们今天所见的箱子。古代有“匣”这个名称。形式与柜无大区别,只是比柜小些。史书关于柜子的记载很常见,如《韩非子》:“楚人卖珠于郑,为木兰之椟。薰以桂椒,缀以珠玉。饰以瑰玉,缉以翡翠。郑人买其椟,还其珠,可谓善卖柜而不可谓鬻珠也。”古代匣和柜的区别没有一定的界限,甚至还有匣、柜混称不分的,这种现象自两汉一直沿至隋唐时期。

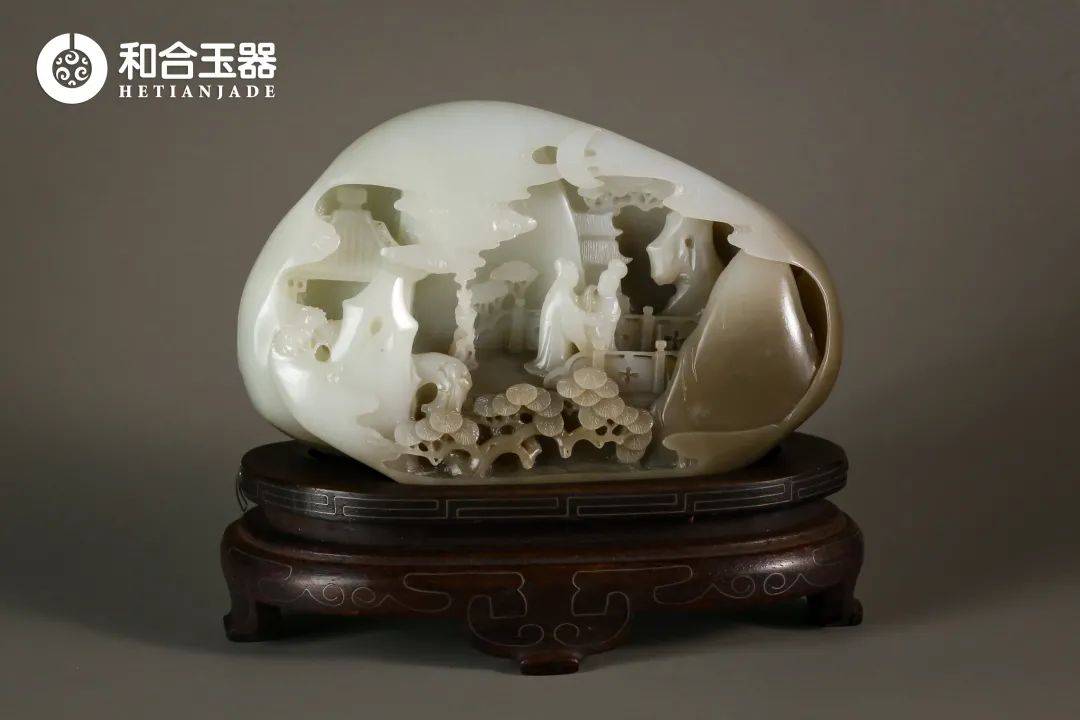

箱子的最早形态,应是汉代竹篾编成的“竹笥( sì )”。2011年,在西汉张安世家族墓地考古中,出土了保存完整的竹笥。竹笥是古代一种竹制盛器,圆形称为“竹箪(音: dan )”,方形称为“竹笥”,是用以盛放衣物书籍等的竹制盛器。《后汉书•逸民传•戴良》:“良五女并贤,每有求姻,輒便许嫁,痙裳布被,竹笥木屐以遣之。”这些用竹片编成的箱子,当年称作“竹笥”。1972年出土在长沙的马王堆汉墓中,由于墓葬良好的保护措施,这些竹笥就像新做成的一样。竹笥中存放着衣物、帛书、竹简,还有供墓主人死后享用的食物。

马王堆汉墓出土的竹笥

汉末有了“箱子”的名称,多用于存贮衣被等物,称“巾箱”或“衣箱”。《太平御览》载:“魏武帝曹操为兖州牧上书,山阳郡有梨,仅上甘梨三箱。”《南齐书》载:“至是又上表禁民间华伪之物……不得作鹿行锦及局脚柽柏床,牙箱笼杂物。”牙箱笼,即镶嵌着象牙雕刻的箱子。 唐代的“意见箱” 到唐代时,有关箱子的记载更多。《明皇杂录》:“玉龙子,太宗于晋阳宫得之,文德皇后常置之衣箱中。”这类箱子,也有称为巾箱的。

唐代的日用箱子实物发现不多。在陕西历史博物馆唐代壁画珍品馆珍藏着一幅绘有“箱子”的壁画,这幅出土于西安东郊的“唐天宝四年苏思勖墓”的壁画高77厘米,宽123厘米。图中两人头戴黑色幞头,身穿朱红色圆领窄袖袍服,腰间系着黑色的带子,下身穿长裤,足登乌靴,双手抬着一只带短腿的黑色箱子,昂首挺胸,步调一致地迈步前行。两人面容清秀,并涂有口红和腮红,表情怡然。“壁画中的这种盝顶大方箱,在当时来说是比较流行的一种式样。”著名壁画研究专家程旭博士称,在扶风法门寺地宫中也出土了一件盛放杂物器具的木箱。

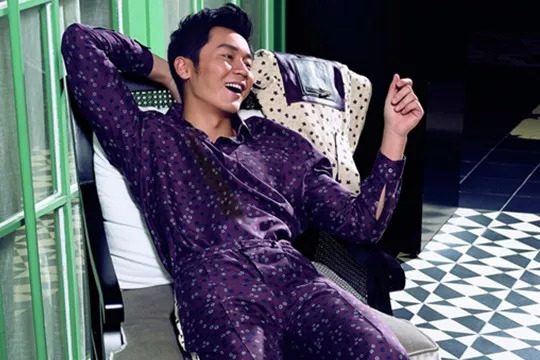

唐代的“意见箱”

箱子除了有盛放衣物等东西的功能外,还被用来收集书信,相当于现在的“意见箱”。武则天少年时代曾在太宗身边度过,耳濡目染过太宗从谏如流的大度胸怀。她深知“兼听则明,偏信则暗”的道理,于是在登基后也效法太宗,让群臣各抒己见,使群臣能畅所欲言,以集思广益。她还在皇宫前面设立了东西南北四个箱子,分别接纳老百姓不同的意见,从而了解百姓的想法,以求更好地施政。

相较于箱子,唐代也有了较大的柜,能放置多件物品。《杜阳杂编》:“唐武宗会昌初,渤海贡玛瑙柜,方三尺深,色如茜,所制工巧无比。用贮神仙之书置之帐侧。”从这段记载中可以看出,唐代已有了专门存放书籍的书柜。唐五代时期的柜子从形式看与汉代的柜子区别不大,1955年西安王家坟唐墓出土一件唐三彩钱柜,长15.5厘米,宽12.1厘米,高13.3厘米,现藏于陕西历史博物馆。柜子作四足卧柜样式,附有小盖可以揭启;正面柜面贴塑有带连珠的兽面装饰,带有西亚色彩;柜足粗壮,并有圆形堆塑装饰。白色陶胎,柜足涂饰蓝色釉,柜板涂饰黄釉,柜面有宝相花和团花装饰。造型别致,制作异常精致,加上三彩釉和纹饰,显得富丽华贵。此柜的柜盖和正面柜板的残痕相呼应,应该是供上锁之用。

唐三彩钱柜

文/本报记者 赵争耀