人老了,是有儿女还是有钱幸福?

在当下的中国,越来越多的年轻人表现出对生育小孩这件事的不情愿。对于这种现象,众说纷纭。有人觉得这是受到了西方思想的冲击,西方社会中一些强调个人自由、独立和自我实现的观念,可能在一定程度上影响了中国年轻人的生育意愿。也有人指出,主要原因在于生孩子和养孩子的成本实在是太高了,从孩子出生时的各种费用,到后续的教育、医疗、生活开销等等,这一系列的花费让许多年轻人望而却步,直呼实在生不起。

不管到底是出于哪种原因,多多少少都能够反映出当前社会的一些实际状况。不少年轻人持有这样一种想法:只要自己兜里有钱,能够把这辈子过得顺心如意,专注于当下的生活,等老了去养老院养老就可以了。对于这种想法,我们很难简单地给出一个绝对的对错判断。

就拿隔壁的张爷爷来说,他可是第一批勇敢下海经商的人。在年轻的时候,凭借着自己的聪明才智和敢闯敢拼的劲头,赚得盆满钵满。而且,他的女朋友那是一个接着一个。可即便如此,他却坚决地选择了不结婚、不要孩子的生活方式。如今,他已步入老年,住在一家高级养老院里。平日里,吃穿不愁,生活条件还算不错,只是内心时常会感到孤单寂寞。他的侄子侄女倒是经常和他联系,不过他心里跟明镜似的,清楚他们大多是冲着自己的遗产来的。但即便如此,他也觉得总比完全没人联系要强得多,就这么依靠着金钱维系着这看似有些功利的亲情。

而张爷爷的老兄弟刘爷爷,命运就没有那么好了。年轻的时候,刘爷爷和他的老伴省吃俭用、辛辛苦苦地攒钱买了一套房子,本想着老了能有个安稳的家。可谁能想到,年老之后,老伴因病离世,留下他独自一人。儿子儿媳以住在一起不方便为由,把他送进了养老院。这一送,就是整整五年。当初送他进去的时候,儿子儿媳信誓旦旦地承诺会经常来看望他,可结果呢?也就只有过年的时候,拿点营养品过来坐一会儿就匆匆离开了。

我同事的爸爸是一位地地道道、本本分分的农民。他的儿子虽然天天都在身边,没有外出闯荡,然而,老头却依旧得辛勤地做着农活。每天,天还没亮,老头就早早地起床,匆匆洗漱后便奔向田间地头,开始一天的劳作。哪怕夜幕已经降临,四周一片漆黑,老头也不曾停歇,依旧在田地里忙碌着。

儿子对老头其实也还算不错,平日里嘘寒问暖,有什么好吃的也会先想着给老头留一份。但是,这种养老生活,又能有几个城里人愿意接受呢?毕竟,从生活质量的角度来看,确实是不尽如人意的。城里的老人,大多在退休后可以悠闲地逛逛公园、跳跳广场舞,或者参加各种兴趣班,享受丰富多彩的晚年生活。而这位农村老头,即便儿子在身旁,却依然要承受着繁重农活带来的辛苦,没有太多的闲暇时光去放松和娱乐。这种日复一日的艰辛劳作,对于习惯了城市便捷舒适生活的人来说,恐怕是难以想象和难以承受的。

那么,养老这件事到底是由经济因素决定的吗?仔细想想,好像并非如此。不可否认,有钱确实能够让生活的质量更高一些,比如可以享受更好的医疗条件、更舒适的居住环境等等。但是,家人的陪伴对于老年人来说才是更为关键和重要的。毕竟,金钱买不来亲情的温暖和心灵的慰藉。

如今的孩子们,他们也有自己的生活要过。为了在这个竞争激烈的社会中立足,他们不得不拼命地赚钱,不仅要背负着沉重的房贷压力,还要操心车贷等各种开销。现在的年轻人,看上去大多没什么精神头,也缺乏应有的活力,每天都在为了生活四处奔波忙碌,累得筋疲力尽。他们或许在内心深处非常渴望能够尽孝,好好陪伴和照顾父母,但无奈经济条件不允许,实在是心有余而力不足。

究竟是什么原因导致了这种情况的出现呢?在我个人看来,主要是社会环境和巨大的社会压力造成的。在当今社会,物价不断上涨,生活成本持续增加,就业竞争日益激烈,年轻人面临着前所未有的压力和挑战。每个人都希望能够成为父母眼中孝顺的孩子,让父母过上幸福的晚年生活,但残酷的现实却让他们的愿望难以实现。

在国家大力发展城市建设,努力提升城市形象和综合实力的同时,是不是也应该更加关注和关心老百姓的日常生活呢?是不是应该出台更多切实可行、有利于民生的政策和措施,为老百姓解决实际困难和问题呢?比如,加大对教育、医疗、住房等领域的投入和改革,减轻老百姓的负担;加强对就业市场的调控和引导,提供更多的就业机会和创业扶持;完善社会保障体系,让老年人能够安享晚年,让年轻人能够没有后顾之忧地去拼搏奋斗。只有这样,才能让全国人民的生活越来越好,早日实现全面社会主义共享经济,让每一个人都能充分享受到国家发展带来的红利和实惠。

相关文章

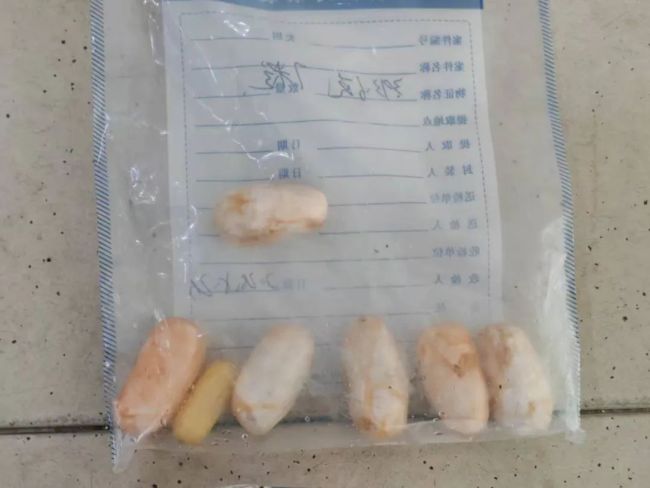

海关查获男子人体藏毒337.88克 毒丸7颗可卡因

男子跳河救人被抱腿钓友甩竿拉回2人

尹锡悦真没有翻身机会了吗?

青岛大学宿舍 宿管大爷去世引哀悼

电动自行车滥用远光灯 律师提醒 夜间行车隐患大

古人如何避暑 智慧与自然的清凉妙招

江苏13市为何“个个能打” 从区域差距到全员晋级

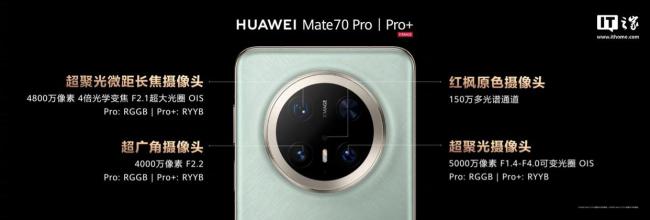

华为Mate80系列影像配置曝光 50Mp超大底主摄加持

媒体展望中韩战:门将可能用颜骏凌 国足备战策略揭晓

林更新被小孩大喊你好帅瞬间红温 网友:林更新不止是九亿少女的梦了

世界是一个巨大的余华!余华的书读多了看每个人都在演《活着》

男孩坠入河中险被冲走 路人接力救援 生死两分半的拉锯战

双色球开出4注一等奖 单注740万!广东云南彩民幸运中奖

韩国将对尹锡悦进行拘捕必要性审查 特检组申请拘留

小暑节气雷雨交加 这些农谚预兆天气变化 降雨影响深远

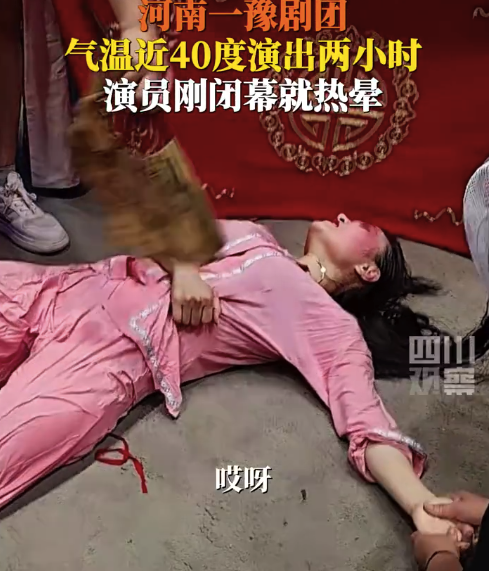

豫剧演员回应高温演出2小时热晕:目前情况已经好多了

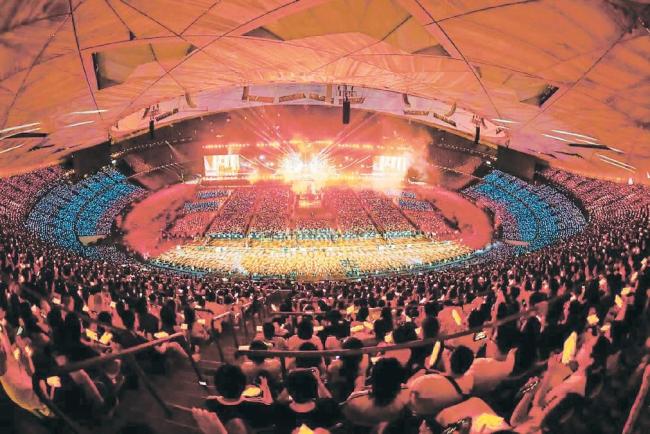

“为一场演出赴一座城” 演唱会经济持续升温 票根撬动新消费

费大厨称弄错招聘信息已撤下 门店要求措辞不当

- 特朗普破防了 中国就是不理他 黔驴技穷显无奈

- 二手房成交价普遍跌回8年前 购房时机成关键

- 95后女生贷款30万买黄金两周赚2万 金价疯涨滋生“赌徒”心态

- 浙江通报20批次不合格食品 涉及知名品牌和网络平台

- 韩一客机因乘客开门中断起飞 事件原因正调查

- 中国广告协会回应三河店招禁色令 应尊重市场规律与商户权益

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势