特朗普对中美贸易谈判持什么态度 白宫急于重塑话语权

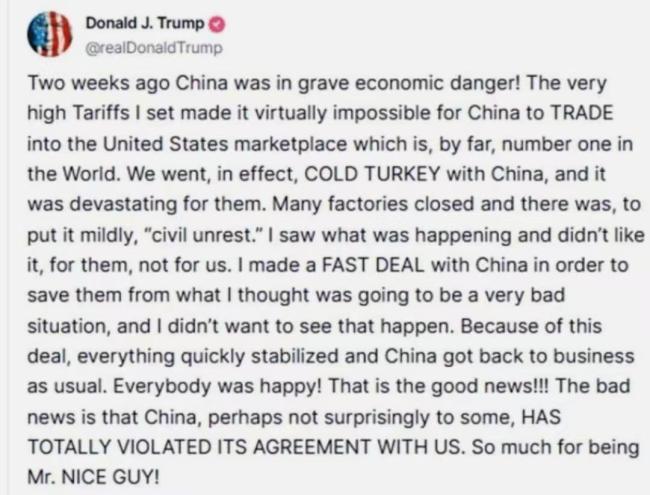

在中国民众庆祝端午佳节时,华盛顿政坛再次掀起波澜。美国总统通过社交媒体发表激烈言论,称中国因美国的关税政策陷入经济动荡,并认为5月12日中美经贸会谈后发布的联合声明是美国出手相救中国经济的结果。他还指责中国没有履行协议承诺,违背了贸易协定精神。这种说法与事实存在明显偏差,反映出白宫急于重塑谈判话语权的战略意图。

距离中美贸易协定正式实施不到20天,特朗普政府便制造事端,其动机引发国际社会广泛猜测。表面上看,这似乎预示着美国准备单方面撕毁协议,重启对华商品加征关税的进程。但深入分析会发现,重启贸易战对美国经济的反噬效应早已被历史验证,尤其当关税战火可能影响到特朗普力推的“美丽大法案”立法进程时,这种两败俱伤的选择显然不是最优选择。

要破解当前迷局,或许可以从美国财政部长贝森特的最新表态中寻找线索。他在接受媒体采访时坦言,中美贸易谈判进程陷入停滞,暗示唯有两国元首直接通话才能打破僵局。这番言论暴露了美方迫切希望重启高层对话的真实诉求,即中国再次对美方的谈判邀约保持缄默,白宫正急切等待来自北京的联络信号。

作为传统意义上的超级大国,美国难以直白表露谈判意愿,转而采用“总统抱怨+官员暗示”的组合策略向中方传递信息。这种矛盾心态折射出当前贸易谈判的复杂态势,造成进程滞缓的根源在于美方政策的不确定性。欧盟、日本等传统盟友尚且需要观察美国政策走向,更不用说作为主要对手方的中国。

近期,美国国际贸易法院叫停了两项关键关税措施,以《国际经济紧急权力法》为依据实施的“芬太尼关税”和“对等关税”。尽管联邦巡回上诉法院暂时中止了该裁决,但最终司法走向仍存变数。另一家联邦地区法院针对两家玩具企业的诉讼作出裁决,要求暂停执行关税命令14天。这些司法判例可能引发更多企业效仿,通过法律途径挑战白宫的贸易保护主义举措。

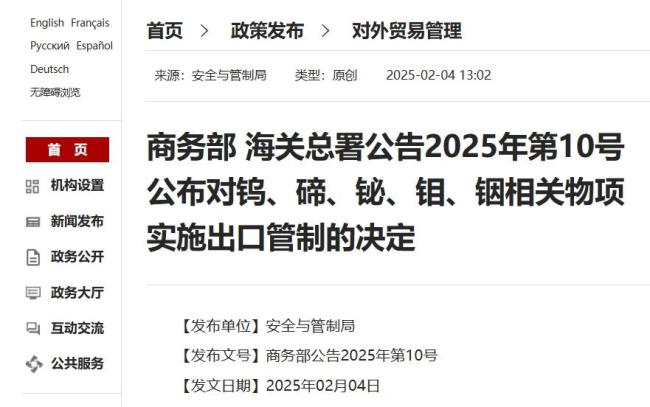

面对国内司法体系的潜在掣肘,特朗普政府加快了对外谈判节奏,试图赶在司法系统彻底否定关税政策前尽可能多地与贸易伙伴达成协议。英国率先与美方签署初步协议,欧盟、日本、印度等经济体的谈判也在推进之中。但华盛顿最看重的仍是中美磋商,核心诉求直指中国稀土出口管制政策。

五月达成的贸易协议文本显示,美方仅承诺将4月2日之后加征的对华关税从145%回调至30%,作为交换条件,中方暂停该日期之后实施的反制措施,但之前的稀土出口管制措施依然有效。特朗普所谓“中国违反协议”的指控,实质是将稀土管制问题偷换概念,试图制造谈判筹码。

这种策略堪称现代版“虚空制牌”:美方既未取消此前针对中国电动汽车、锂电池等产品的关税措施,又对今年2月和3月对华加征的“芬太尼关税”视而不见,反而要求中方单方面让步。这种逻辑悖论犹如要求被攻击者先为正当防卫行为道歉,显然有悖基本国际准则。

面对美方的施压策略,中国展现出战略定力。最新贸易数据显示,4月加征关税后中国的出口总额不降反增,彰显出外贸体系的强大韧性。这种底气来源于产业结构的优化升级和新兴市场的多元化布局。当前局势发展印证了中方坚持的谈判原则。贸易磋商需要相互尊重的基础,单边施压绝非解决问题之道。美国若想真正推进谈判进程,必须摒弃“从实力地位出发”的霸权思维,转而以建设性姿态展现诚意。历史经验表明,在涉及核心利益的问题上,任何试图通过威胁手段获取让步的企图终将失败。

相关文章

怎样的人不适合深交 四种特征要警惕

印度除了阵风还能买谁的舰载机 选项有限难题多

未来四个月都没有法定节假日了 国庆中秋后无休

美国观察团抵韩 是要干涉韩国选举吗 外部力量悄然入场

日本偶遇周杰伦昆凌 网友羡慕不已

在人间大结局 职场生存教科书

在人间 烧脑剧情挑战观众智商

包贝尔包文婧儿子满月 月子中心vlog曝光状态回春

老人捡烟花残骸被炸黑脸 废品回收酿悲剧

足协主席雨中观看训练为国足打气 传递同在信号

未休节假日只剩国庆中秋 将放8天 未来四月无假期

卡车司机离世 卡友接力送他回家 千里护送情深义重

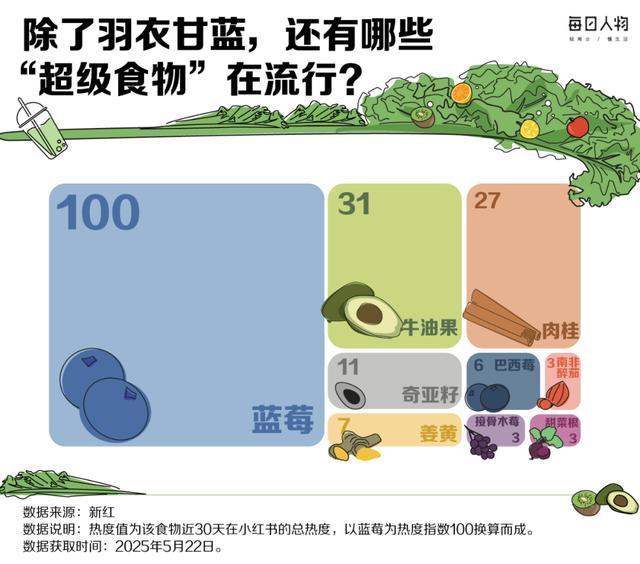

绿化带里的羽衣甘蓝为何成“顶流” 从绿化带到茶饮界的新宠

云南怒江沿岸群众冒雨拾柴 涨水季节的特殊景象

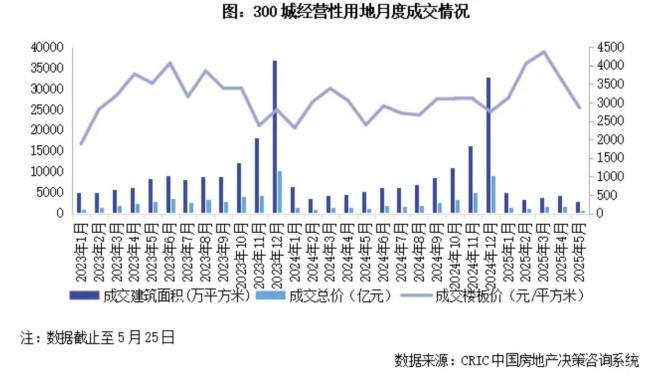

今年首个“千亿房企”诞生 保利发展领跑市场

乌方称摧毁41架俄战略轰炸机:特别行动历时18个月

对 AI Agent 定义的一些探讨

46岁缺氧离世卡车司机有6个孩子 卡友自费护送归乡

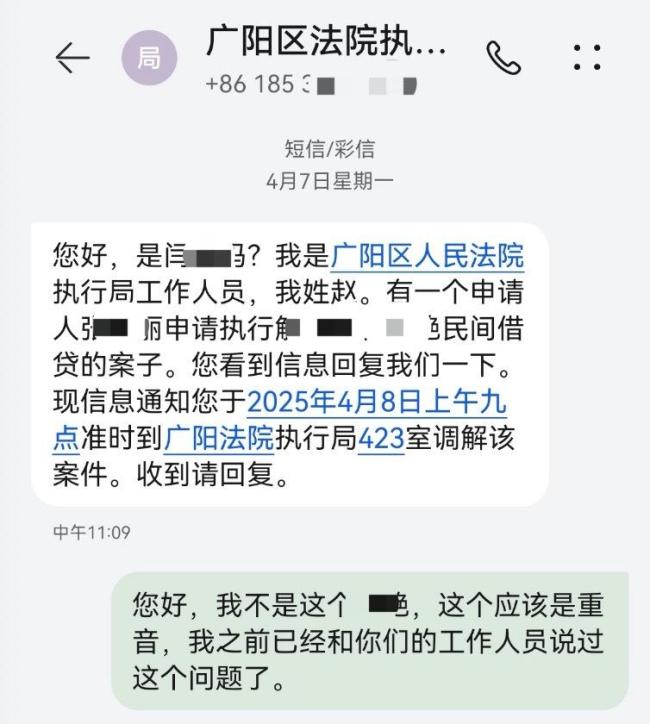

女子与被告名字同音屡遭传唤调查 身份误认影响生活

- 房产中介自媒体乱象亟待整治 虚假信息与焦虑贩卖泛滥

- 云南泼水节 “洗”警话题引热议

- 外交部回应谷歌地图将中国南海改名 重申南海通用地名地位

- 日本发生大地震概率升至80% 政府发布最新风险评估

- 邓丽君生前未发布歌曲17秒试听释出

- 涉严重抄袭博士论文已被期刊撤稿 学术诚信受质疑

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势