作者 | X

编辑 | 小影

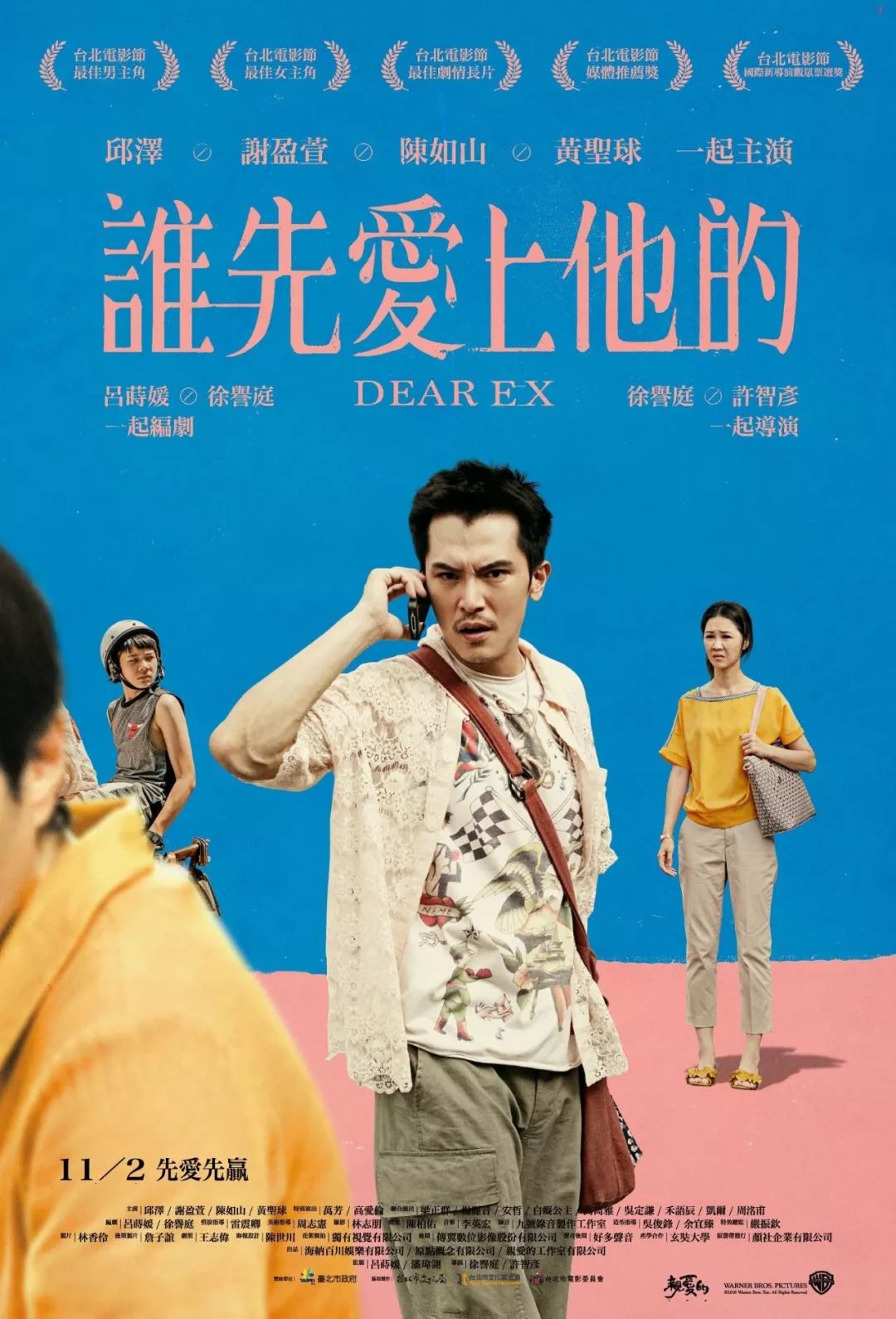

自从预告片释出之后,这部片子就被太多人列入必看片单,几乎是在翘首以盼资源释出。

因为从不到两分钟的预告里看起来,这实在是个很有意思的故事。

如果提到原配大战小三,刻板印象大概会让大多数人的脑海里都浮现出两个女人互扯头花的场面,但这部片子不是:虽然原配确实是女的,但小三是个男的。

拥有一个儿子的平常三口之家,丈夫去世,妻子去领保险金,却晴天霹雳地发现丈夫死前把受益人改成了小三。

丈夫生前对她摊牌之时,她一再努力感情也无力挽回;丈夫死后,不仅是关系着孤儿寡母从今往后生计的保险金需要她的战斗,甚至于对这这一切颇有心结的儿子也倒戈投奔敌人。

于是,一场纷争就此展开。

正片看起来跟预告有很多符合的地方,但在内容上,也有一些和预期有差别的地方。

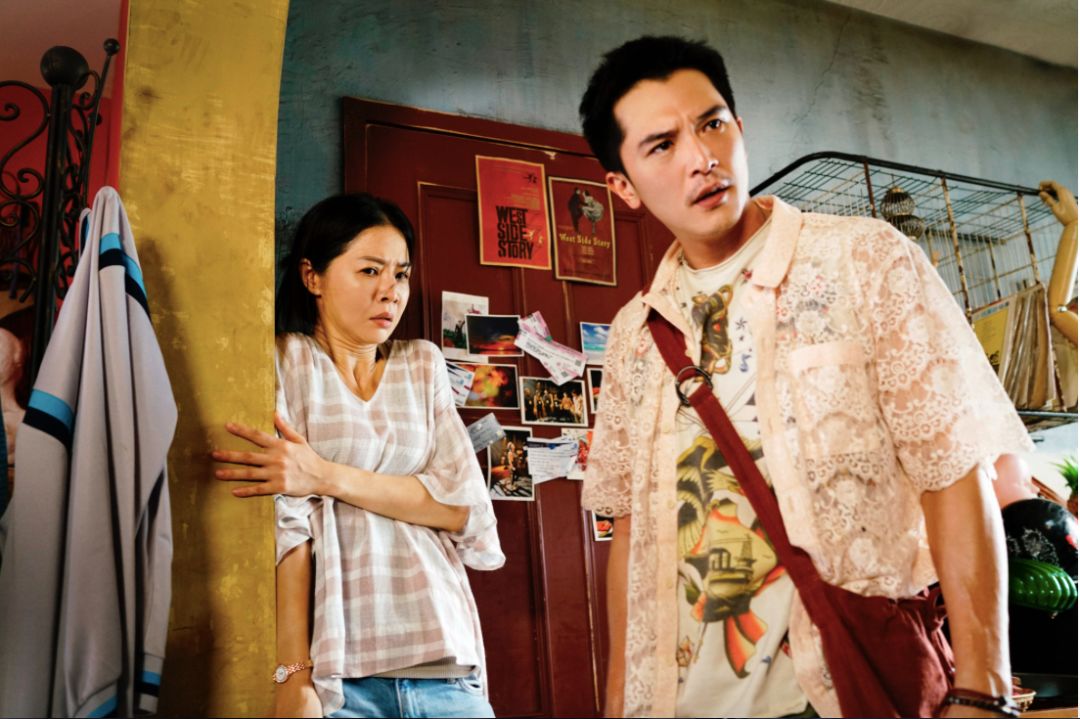

整部片子的画风是比较明亮的,整体感觉很热带,很台湾。大花裤衩头盔机车。

整个片子也带有预告片透露出来的那种台湾人一贯的胡说八道的好笑感:语气和句式都是,还爱开一些有点三八的咸湿笑话,而且确实有笑果也并不显得猥琐。

比如片子里用了好几次的梗,“小三”和“小王”,来自于原配和小三的对话——

“你这个不要脸的小三!”

“你话讲清楚,你有没有礼貌啊你!怎么说我也是个男的,要叫你要叫小王。”

“你这个不要脸的小三!”

“你话讲清楚,你有没有礼貌啊你!怎么说我也是个男的,要叫你要叫小王。”

女主角和男主角吵架时不断丢出问题,男主角爱理不理回“出门有个寺庙,你去掷筊啊”,于是后面好几次接应有这样的镜头——

还有因为和传统意义上有些不一样的出轨造成的身份错位梗,邱泽得自称是片子里小朋友的后妈——

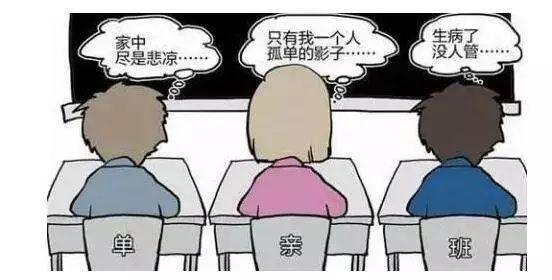

电影里前半段的主要视角来自于女主角刘三莲和丈夫陈如山的儿子宋呈希,以未成年叛逆少年的视角吐槽暴躁更年期妈妈,也蛮有意思的。小孩的旁白倒数计时三二一哭,两者的人物形象都立刻变得很鲜明:

还有一个很有趣的手法是,电影运用了很多漫画涂鸦,在一部真人电影里,这些卡通图案很有梗而且毫不违和,跟电影整体气质也很契合,非常给电影增色。

而跟预想里有一点落差的,是整个故事的处理。

观看预告片时候的第一感觉是,这是一个很热闹很大声的故事,而对于涉及同性恋群体和同妻群体的题材来说,激烈的冲突正是带出社会问题思考和讨论的引子,观者也自然而然会期待看到这样的内容。

而正片虽然确实依旧吵吵嚷嚷,但却很大程度上回避了这几个很有代表性的角色之间真正的冲突,并没有太多的现实意义,而更像一个、或者说是两个分离开来的爱情故事。

电影的片名——《谁先爱上他的》其实是一个隐藏的伏线,邱泽饰演的小三阿杰是插足别人婚姻破坏别人家庭的后来者,但其实也是被陈如山在婚前抛弃的旧情人;

女主角则是毫不知情的被骗婚者,一路从年轻的心动过来,一心一意想做一个好妻子,过最普通的幸福生活,殊不知自己一直生活在骗局里头。

这两个人一个痴情苦等,一个蒙在鼓里,其实都是被夹在中间摇摆不定的陈如山所拖累所伤害的受害者。

其实陈如山这个角色是非常有发挥空间的。

当初不堪传统观念、社会舆论和家庭压力,抛下男友选择一个女孩来欺骗,过所谓正常人的生活;但骗了又不骗到底,一朝重病在身又可以以“做自己”为借口,回头找旧爱温存。

“渣男”行径之下,一名文质彬彬的大学教授作为一名同性恋所处的生存环境,他所遭受的社会舆论和家庭压力,在这些之下他做出的选择,他的摇摆和怯懦,其实都是非常好的描写对象。

但电影的处理方式却是最大程度地把这个角色隐去。

在很多场戏里,创作者甚至都选择不用他的正脸,而只用背影或者轮廓来代替。就如同海报一样,只有一个模糊的脸被截去的侧影。

而且这是一个已经死去的人,只活在各种闪回里。

于是,这个三角关系之间最重要的连接者不见了,这三个其实很有代表性的的角色之间会发生的碰撞少之又少,剧情张力减弱,能从碰撞里被解读出来的社会现实也随之减弱。

剧集里有涉及到少数群体的生存环境描写吗?

当然有,比如阿杰那个一心一意想儿子找个女朋友的卖花的老母亲。

比如这段在这对同性情侣之间很给人感触的对话——

(此处“他们”指父母)

但都是很浅的、一笔带过的、没那么完整的。

阿杰的母亲最后捧着花来到儿子呕心沥血排出的话剧的演出现场,这是和解的象征,但和解的过程、人物的挣扎和心路历程却被完完全全地省略了。

其实,把少数群体标签弱化,只纯粹讲爱情故事的片子也有,也能做得很优秀。对这类片子来说,故事的平常化甚至能让人忽略爱情双方的性别,只看到人物之间的爱,但那只针对背景简单、很纯粹的爱情故事而言。例如去年颁奖季的大热影片——《请以你的名字呼唤我》。

而《谁先爱上他的》里的设定,其实是极度适合、又很难回避社会议题的讨论的。

单只讲女主角,一个被隐瞒多年、育有一子到最后又被揭穿真相的同妻,这个群体的痛苦就很难简简单单地被“爱最大”消解。

对这个角色的挣扎和痛苦部分,电影还是打到了点的,电影里被公认最精彩的一场戏也来自于这个部分,女主角对着心理医生大吐苦水,讲完之后又嘴硬说人都走了,事情都过去那么久了,自己早就想开了。但最后依然控制不住情绪,问出了整个事件中最自己内心受煎熬的一个问题——

谢盈萱是凭借这部片子拿了去年金马影后的,在电影里的表现确实很让人折服。就这一小段里,那些无法控制的颤抖和吞没在喉咙里的气声都极其让人揪心。

但创作者最后把这些揪心和痛苦囫囵草率地溶解在了“小三”阿杰的痴心和刘三莲自己的原谅里。

电影花了不小的篇幅来渲染阿杰和陈如山的爱情故事,初识、相爱、分手、重逢……甚至阿杰看着陈如山结婚的画面,每一件都有交待,女主角最后的和解也来自于这里面:

男主角腿被高利贷打断了但是依然坚持一定要演完话剧,因为那是陈如山的白日,于是刘三莲被打动,这是情感上的原谅;男主角腿被打断是因为他为了给陈如山治病向高利贷借了钱,这也是陈如山之所以更改保险受益人,于是刘三莲又让出了这部分,这是金钱纠纷的和解。

原配和小三相安无事了,叛逆的儿子也回到了妈妈身边,一个人和事都被爱溶解的大团圆结局。

个体的痛苦被原谅解决了,群体的困境没人解答。

其实乍一看不会被打动吗?也会的,满头花白的阿杰母亲捧着花走向儿子的时候,场面也是很好的;叛逆儿子和暴躁妈妈走在路上一起啃鸡排唱歌的时候,场面也是很好的。

但场面以外,我还想里面能有一点更多更现实的东西。

这部片子去年11月份在台湾上映,2月1日在网飞播出,至今豆瓣有7w+人标记,分数依然维持在8.6的高分。

片子有着不可否认的可看度,但其中有多少是来自于它的选材呢?

这篇里的不太满意,也正是建立在它不错选材之下还不太够的完成度上。