“以旧换新”带货1万亿,中国何时能步入“消费者社会”? 从生产者到消费者转型

美国试图让制造业回流,成为一个踏实劳作的“生产者社会”,而中国则努力扩大消费,成为一个繁荣向上的“消费者社会”。特朗普在宾夕法尼亚州匹兹堡附近的一家新成立的钢铁公司召开集会,宣布将进口钢铁和铝的关税从25%提高至50%,以保护美国工人的饭碗。匹兹堡曾是美国著名的“钢都”,但如今已转型为医疗和高科技工业之都。

与此同时,在中国的上海商场里,也挂起了横幅,上面写满了“以旧换新”、“国家补贴”的字样。据商务部数据,今年以来,消费品以旧换新带来的销售额突破一万亿。这种现象反映了美国和中国各自的发展方向:美国希望回归制造业,而中国则希望通过扩大消费来推动经济发展。

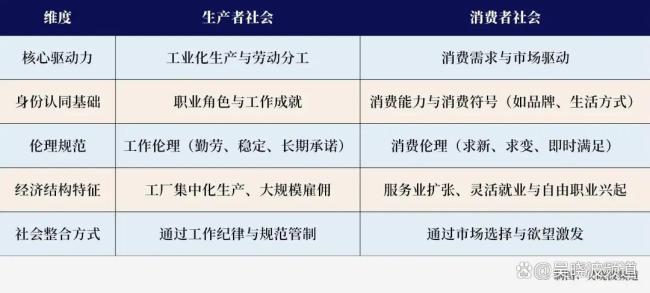

亚当·斯密在《国富论》中提到,消费是一切生产的唯一目的。那么,我们该如何理解消费者社会?齐格蒙特·鲍曼在其著作《工作、消费主义和新穷人》中提出,经历了200多年的工业革命后,主要资本主义国家已经由生产者社会转变为消费者社会。生产者社会以工业化为核心,强调工作伦理;而消费者社会则以消费为核心,个体身份成为“消费者”,追求即时满足和品牌消费。

美国的消费者社会诞生于20世纪初期,随着生产力的爆发,如何让民众尽可能地消费成为当时的经济问题。广告和营销成为关键,信用体系和分期付款的普及使大件商品进入普通家庭。女性地位提升,百货公司将她们视为家庭采购的“天使”。美国梦成为社会价值的主旋律,个人成功等同于金钱上的成功,财富通过购买商品来彰显。

然而,美国这个消费型社会并非完美。制造业空心化导致产业工人流失,虚拟技术取代物理社会的进步,技术普惠成为奢望。高度市场化使得基础民生领域缺乏政府托底机制,民众面临高物价和债务陷阱。美国政府依托美元霸权维系基本的社会福利和稳定,但支出已占到政府支出的七成,难以持续拉动底层人民的消费。

中国则在迈向一个生产型“消费者社会”。尽管电商网站和直播带货等新兴消费模式兴起,但中国依然保持完整的制造业门类。上海在2023年提出将工业增加值提升到GDP的25%。中国在生产和消费两端同时发力,通过政策调整和产业升级稳住经济基本面。消费品“以旧换新”推动的销售额超1.3万亿元,带动了产业链多个环节的深度拉动。未来,中国可能将“超大市场”、“科技赋能”与“制造根基”深度融合,展开一场独特的消费实验。

相关文章

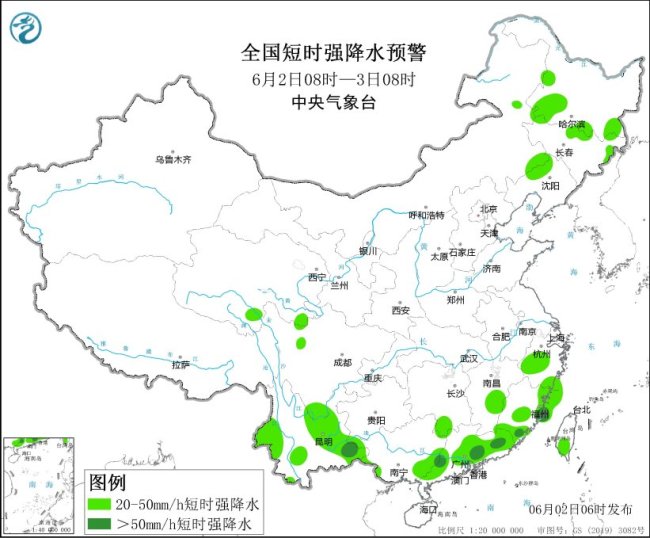

我国多地将有8级以上雷暴大风天气 强对流预警持续

萨巴伦卡回应将对阵郑钦文 誓言复仇之战

举办中国头盔护具展哪个城市较理想

长江-1000A能否当“救火队长” 国产航发迎挑战

荣昌龙舟比赛 卤鹅哥当鼓手划龙舟 桨影翻飞竞速激

同样人生坎坷,“前辈”金文洙能否打败李在明“逆风翻盘”?

Python中的机器学习:从线性回归到随机森林的实现

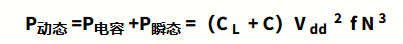

【IC】低功耗IC设计:技术和最佳实践

C++11新特性包装器

标准精读:2025 《可信数据空间 技术架构》【附全文阅读】

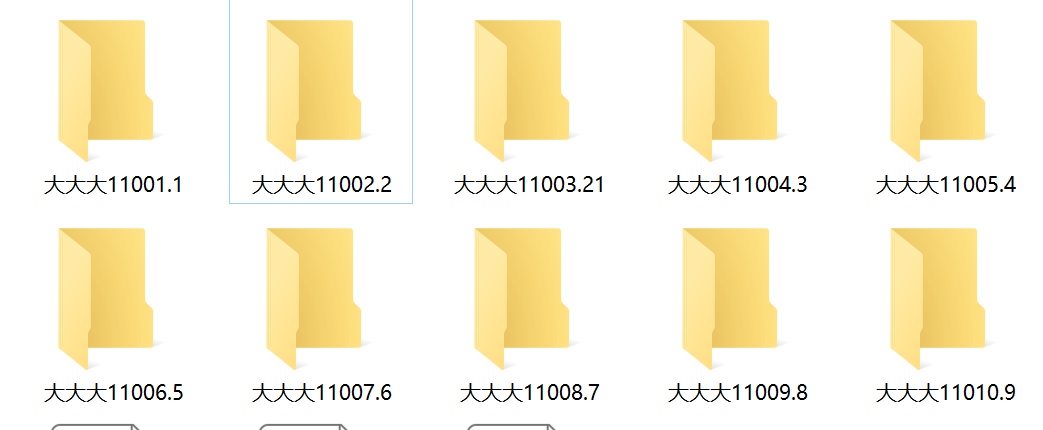

免费文件批量重命名工具推荐

GD32F103系列FreeRTOS移植并测试案例

Redis分布式锁深度解析与最佳实践

业内:A股市场或迎来新一轮“反弹” 科技股领涨显现活力

盟友为何不再信任美国了 美方言行不一引质疑

周深让你穿雨衣没让你穿这款 萌系造型笑翻全场

菲律宾防长说中国记者是特工 南海风波再起

openssl 怎么生成吊销列表

抖音客户端训练营--day2

- 美国开始对格陵兰和巴拿马动手了 资源与战略位置成焦点

- 特朗普为何称不需要马斯克做任何事 利益冲突显现

- 90余人举报间谍等线索获表彰奖励 全民共筑安全防线

- 周云杰监工懒人洗衣机下线 网友共创成果亮相

- 强风席卷韩国在多地造成财产损失,许多建筑物倒塌

- 张本智和打出澳门世界杯首个11-0 完胜埃及选手

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势