“LEAP 泛文化”聚焦电影、建筑、音乐、设计、文学等文化领域中的前沿话题,是我们对趣味和文化评论的进一步探索。

加拿大诗人苏珊妮·巴法姆(Suzanne Buffam)所著的《枕边书》(The Pillow Book)呈现了一种游离于诗歌和非小说之间的写作模式,它是碎片式的随笔散文,甚至仅仅是几组短词的清单式罗列。在看似随意的呓语间,实则埋伏着作者精心设计的情绪线。这种书写形式最早可以追溯到日本平安时代的《枕草子》(まくらのそうし),作者清少纳言以闲散的、片段式的短文记录了自己对日常生活的观察与感想。三百多年后的今天,《枕边书》对《枕草子》的致敬使得我们在这种遥相呼应间重视两者的价值——这种碎片式书写是对情绪、情感的提纯,通过链接跨越百年的碎片,我们得以在黑暗中找到与先人建立些许情感联系的一丝微光。

《枕边书》

The Pillow Book

作者:苏珊妮·巴法姆(Suzanne Buffam)

出版:House of Anansi Press

2016年,英文,128页

在《枕边书》(The Pillow Book)的封底上,月亮型的各种圆圈中列出了这本书所不是的类别:“不是回忆录。不是史诗。不是论文。不是咒语。不是购物清单。不是夜曲。不是梦境记录。不是祈文。不是小说。不是道歉。不是档案。不是抱怨。不是名单。不是宣言。不是现场报道。不是期票。不是食谱。不是简历。不是认罪。不是摇篮曲。不是在黎明前经过寂静宫殿走廊发出的秘密信件。” 左上角的一个更短的列表写道,它应该被搁置于:“诗歌/非小说”。但它却不是诗歌,也不是非小说。

《枕边书》书籍内页

《枕边书》不归属于很多类别,但同时又属于很多类型。这是一本对婚姻生活的反思,一本关于失眠的书。或者正如作者所想,一本由失眠的人所撰写的关于枕头的书。凝视它,拒绝它。最显而易见的当然是,此书是对清少纳言(Sei Shōnagon)的致敬——她是日本的朝臣,曾撰写了一些以同一书名出版的短文——虽然她自己是否像这样命名此书暂且未知。然而,当代《枕边书》列出的“并非本书类型”清单中的类型,却与少纳言的文本相契合,从而在历史长河涓涓流淌过后,唤醒了这种难以捉摸的书写形式。

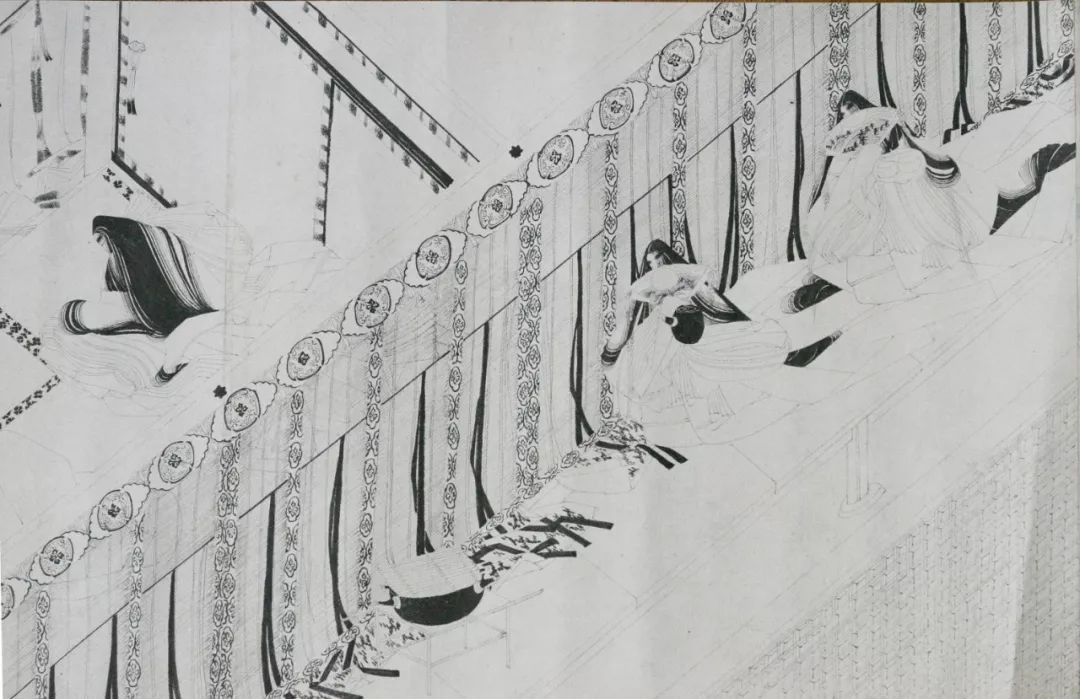

《枕草子》绘卷(局部)

13世纪,日本

纸本水墨

苏珊妮·巴法姆的《枕边书》和少纳言的《枕草子》之间确实存在很多相似之处。尽管《枕边书》更短,且也没有像少纳言中那样的长段落文章,但两者都以各种形式的短篇散文来并置互不相关的主题,两者都有各自兼收并蓄的短词列表,利用显而易见的自传元素来焦距日常生活。当然,差异也是存在的。 少纳言的书已经成为了解其写作时期最重要的信息来源之一,但除了从她的书中能推断出的内容,其中很少细节是关乎她本人的,而且她写书的目的并不是为了被读者阅读(少纳言是这么声称的,虽然这被与她同一时代的作家紫式部所驳斥)。这每一处都与巴法姆的书形成鲜明的对比。

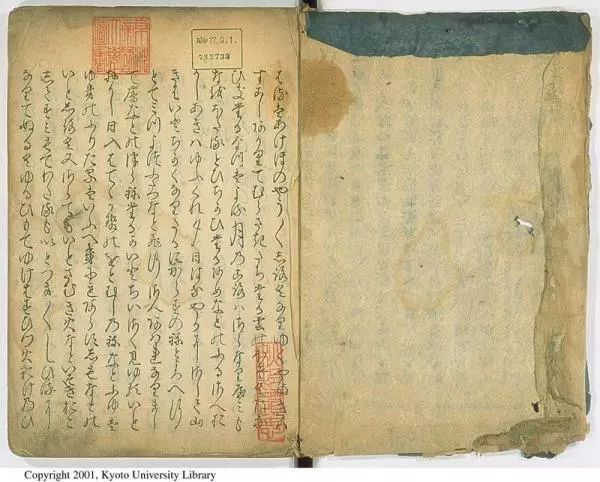

《枕草子》原本

13世纪,日本

图片来源:东京大学图书馆

更为不同的是两书中的形式和内容。《枕草子》中各篇短文的次序始终是未知的,虽然至今我们也不知道此书是否存在着原始顺序;然而,为了生成某种特定的情绪弧,巴法姆则清晰地规划了《枕边书》的阅读顺序。进一步说,正如“此书并非如下类型”的列表中所表明的那样,巴法姆的《枕边书》专注于传统形式,而在少纳言的书并非如此。在这方面,《枕草子》类似于戴维·马克森(David Markson)的“拟小说”(quasi-novel)。事后看来饶有意思的是,少纳言是那般注重日常言语中的细微差别,并且是那样维护诗歌和书信的写作规范,但却很少花心思去磨炼自己的写作能力。

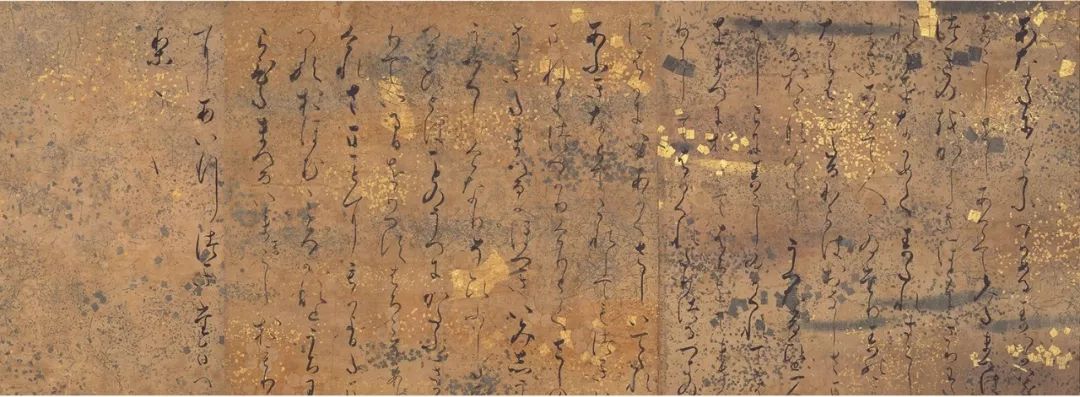

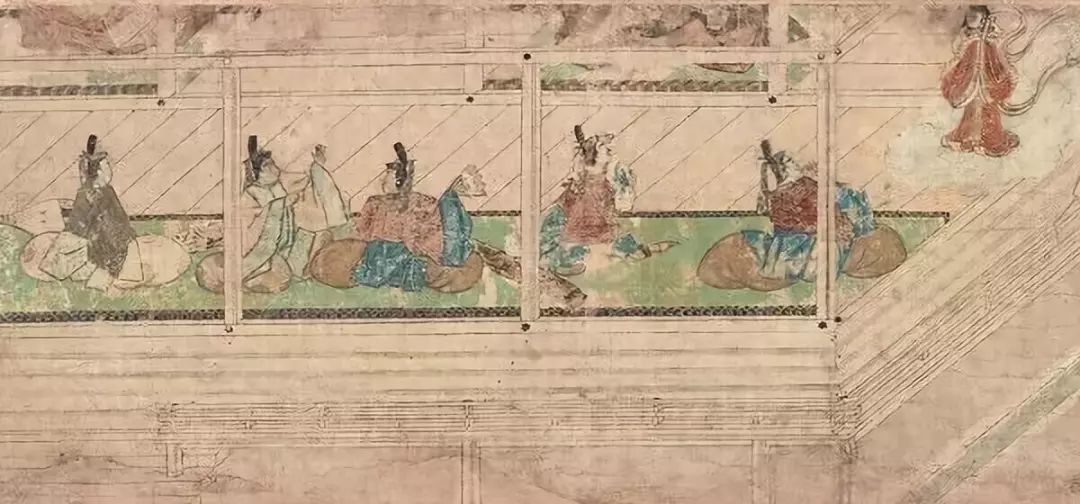

《源氏物语》绘卷,第45章

12世纪,日本

德川美术馆

这些差异赋予了《枕边书》一种微妙的力量。它既是关于睡眠时的冥想,又同时是追溯回难以触及的少纳言的记忆与梦境,并对诗歌的本质与当代写作所进行的反思。我们失眠了。我们心烦意乱。我们被信息淹没。我们希望洞悉自己和远古祖先间的联系——但我们无法完整地进入他们的世界,只能观望那些我们不甚了解的东西。为了那些足够幸运的“适者”,《枕边书》的叙述者描绘了一种应对当下的本能反应:留在密封着的世界里吧,在黑暗中捕鱼,寻找那些可能与我们相关的碎片信息,尽管这些信息与我们过去的联系是那样的微弱。也许通过重新在我们自己的生活中安放这些碎片,我们可以开始去理解什么是永恒,什么已经逝去。

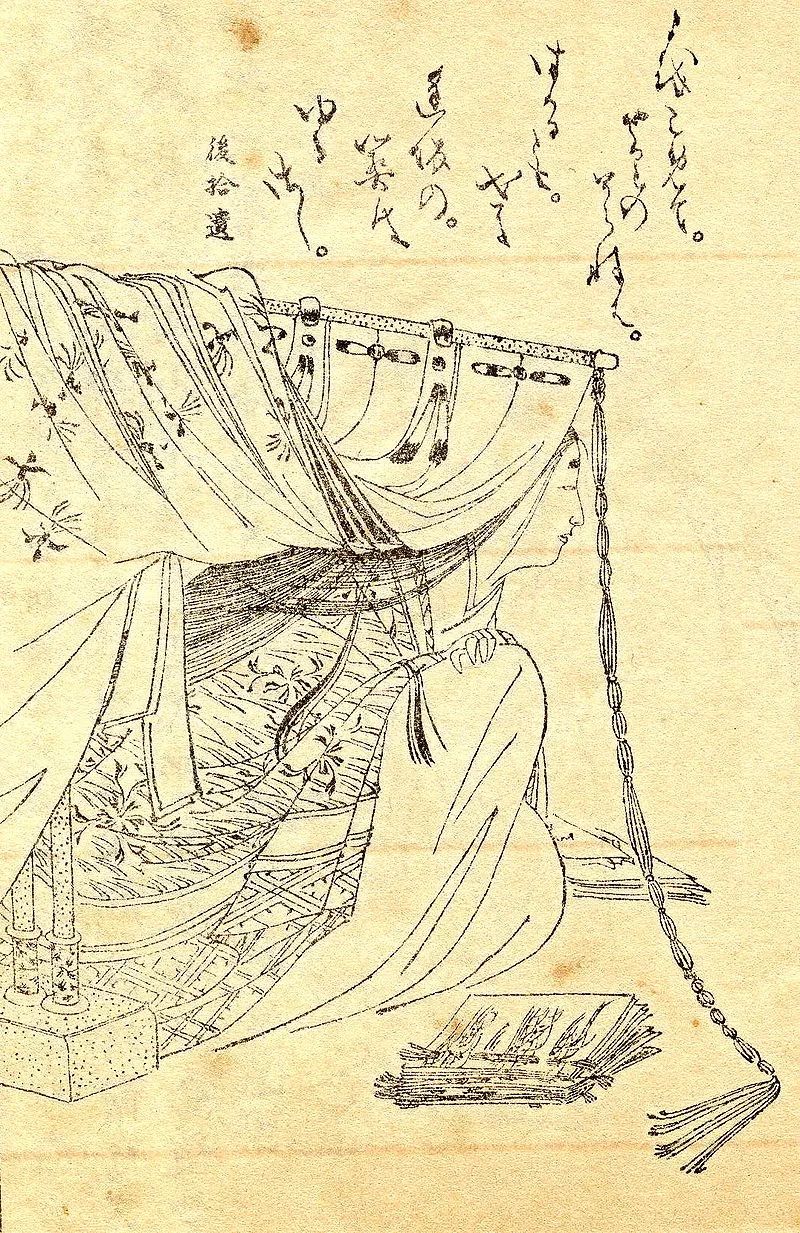

菊池容斋绘清少纳言像

以这种方式衡量的话,《枕边书》是成功的,特别是对于那些熟悉少纳言的读者而言。然而,仍有些地方踌躇不前:某几组文字过于着眼于幽默,而非使其主题奏效。其中一篇关于文章写到波多黎各的保姆,就很难不让读者带着施舍的目光去阅读,因为作者没有明确地剖析阶级地位的存在,反之,她还有意掩埋了它。

《狭衣物语》绘卷(局部)

14世纪,27.7 × 59.9厘米

东京国立博物馆

与此同时,该书也表达了对其自身的怀疑。究其根本,它其实并不在讲述睡眠、梦境、记忆、诗歌或写作,而是在道出死亡的必然性,以及我们回应这一事实所付出的努力的无用性。我们可以背诵谚语、解析梦境、开自己的玩笑、发展新的文学形式——但这些都是主观任性的荒谬尝试。到了最后,如果我们的这些枕边笔记能够存活下来,被后人阅读,那我们就已经足够幸运了。无论哪种方式,失眠的最终治疗方法都在尽头等待着我们所有人。这些多愁善感的情绪充斥着全书,它们在一开始也许被克制、压抑,却在最后几页浮出水面:“我们已经死了,次日我在脑海中一遍遍重复着,当我们坐在那架向下猛冲的蓝色塑料雪橇上(We are dead, I repeat the next day in my head, aswe hurtle downhill on a blue plastic sled)。”

文 | Brad Weslake

译 | 姚越

Brad Weslake,上海纽约大学哲学学科负责人、副教授,悉尼大学哲学博士。主要研究领域为科学哲学、心灵哲学、形而上学,尤为关注科学解释与因果性研究。

©LEAP | 独家内容,未经授权,不得转载。