专家谈欧盟取消中欧经贸高层对话 贸易战悄然升温

专家谈欧盟取消中欧经贸高层对话 贸易战悄然升温。鹿特丹港的跨国物流货车突然停滞了GPS轨迹,上海浦东机场的欧盟医疗设备集装箱被反复抽检,一场没有硝烟的贸易战随着盛夏热浪悄然升温。当欧盟单方面取消7月24日北京高层对话的邀请函,将原定两天的峰会缩短至一天,并宣布限制中企参与500万欧元以上的医疗器械招标时,布鲁塞尔或许以为中国会沉默。

然而,两周后的7月6日,中国商务部发布公告,宣布4500万人民币以上的政府采购项目将排除欧盟企业。这一举措精准打击了欧盟的关键领域,既是对等反击,也是对自由贸易规则的终极拷问。

“贸易无进展,对话无意义”,欧盟用这句声明单方面取消了原定7月24日的中欧高层经贸对话。这场对话本是中欧建交50周年的关键议程,欧盟领导人原计划借此推销空客订单、对冲美国压力,却在G7峰会前突然变脸。深层原因是美国的地缘政治裹挟,冯德莱恩在G7高举稀土磁铁向特朗普“表忠心”,试图联手围堵中国关键资源供应,但遭特朗普一句“中国加入G7也不错”的戏谑打脸。

紧随对话取消,欧盟委员会宣布禁止中企竞标500万欧元以上的欧盟医疗器械公共采购项目,声称这是对中国限制欧企的回应。事实上,西门子、飞利浦等欧企长期垄断中国高端医疗市场,德国企业占据中国核磁共振设备90%份额,而中国传感器等零部件支撑着欧盟60%的中低端医疗设备生产。欧盟此举不仅违背WTO规则,更触发全球医疗供应链震荡。

中国在欧盟6月20日单方面限制中企参与其500万欧元以上医疗器械招标后,并未立即反击,而是冷静观察两周,期间通过外交渠道释放对话诚意,但欧盟始终未回应。直到7月6日,中国商务部与财政部同步发布对等反制细则,一是设置4500万元人民币政府采购门槛,明确将欧盟企业排除在高端医疗设备采购项目之外,二是实施“限比令”,要求非欧盟企业参与的采购中,欧盟进口医疗器械占比不得超过合同总额的50%。

这一组合拳精准对标欧盟的金额门槛,刀锋直指欧盟医疗产业的七寸。中国政府采购市场占欧盟高端医疗器械出口的35%以上,德国内窥镜、荷兰超声设备等年对华出口额高达2694亿美元。中方明确豁免在华欧资企业,如西门子、飞利浦中国工厂,既避免伤及本土产业链,又迫使欧盟本土企业承受断供压力,凸显策略智慧。

这场看似冷峻的反制背后,实则是中国对自由贸易规则的坚守,以对等力度撕破欧盟“保护主义铁幕”,用市场规则倒逼其重回谈判桌。更具讽刺意味的是,欧盟一面享受中国特供的稀土“绿色通道”,一面在G7会议上将稀土作为“反华投名状”。中方未断绝稀土供应,却用反制警醒欧盟,贸易信用一旦破产,再甜的糖也带砒霜。

中欧经贸真正的死结在于电动汽车。2024年10月,欧盟以“低价倾销”为由对中国电动车启动反补贴调查,威胁加征45%关税,中国则对欧盟白兰地、猪肉发起反制。8轮技术磋商无果的核心矛盾在于欧盟要求中国车企承诺在欧最低售价,并限制中国电池产业链投资,中方坚持按WTO规则市场化解决。欧盟的焦虑实质是竞争力衰退,2024年德国经济萎缩0.1%,工业电价达中美的3倍,本土车企大众、宝马反而加速在华扩建新能源基地。

欧盟敢于冒险的底气或许来自“美国盟友”的幻觉,但数据揭露残酷现实,2024年欧盟对华贸易逆差高达2910亿欧元,中国稳居欧盟第一大进口来源国,占欧盟进口总额21.3%。当冯德莱恩在G7表演“忠诚”时,法国总统马克龙已悄悄向王毅外长示好,表态“期待访华”并呼吁平衡经贸,欧盟内部分裂正如其经济数据一样触目惊心。

当中欧峰会从两天缩水到24小时,当合肥的经贸展台变成“空中楼阁”,欧盟终于尝到单边主义酿造的苦酒。这场交锋恰似一面镜子,既映照出全球产业链“中国传感器+欧盟精密设备”的共生真相,也折射出欧盟在“战略自主”与“美国附庸”间的撕裂。历史总是讽刺,50年前建交时中欧贸易额不足30亿美元,50年后当贸易额逼近8000亿,欧盟却亲手蒙上猜忌的阴云。或许布鲁塞尔该重温一句欧洲商会的警告:“保护主义治不好竞争力贫血,只会让欧洲企业失去中国市场”。

相关文章

90后单眼女生为数百人做第二只眼睛 点亮自信重生之路

17年来首次 法国总统马克龙访英 重启英欧关系新篇章

温暖!3少年蹚水帮三轮车老人推车

大量外国船只在霍尔木兹海峡悬挂五星红旗?彰显中国安全影响力

防止房东不退押金的办法?六招教你应对

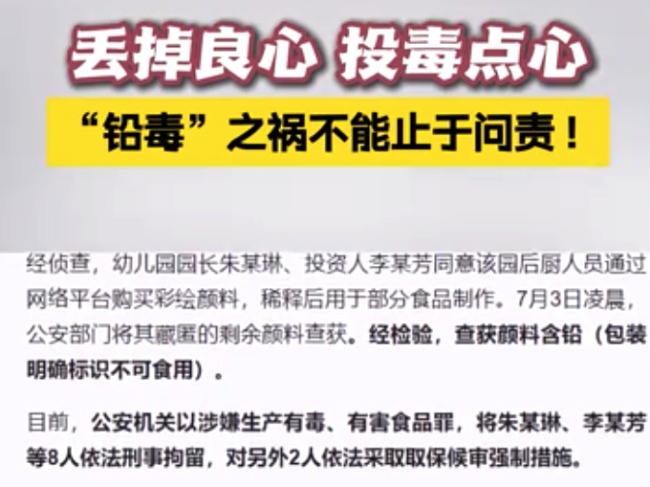

“铅毒”之祸不能止于问责!

上博蝠桃纹瓶文创被指不尊重历史 设计引争议

男子让朋友坐后备箱被罚款 猪仔引发的“同伴守护”

当我竟然在12点前睡觉时 健康作息的胜利

想去日本旅游的注意了!中国人在日本的英语霸凌

青岛58岁卖玉米大姨回应跳海救人 毫不犹豫勇救生命

WTT美国大满贯混双 松岛辉空张本美和3比0纳雷什陈伊依

鬼火少年"炸街"警方收网一锅端 深夜扰民终被查

特朗普:8月1日开始征税 不会变了 新关税政策引发关注

泰国代理总理就美关税表态 将商讨应对策略

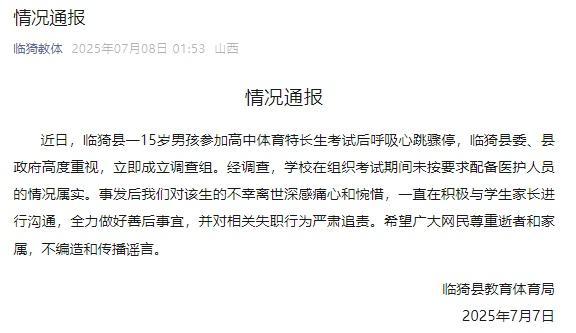

当地通报男生参加考试后猝死 学校未配医护人员属实

中国女排美国阿灵顿站大名单 16人出征最终分站赛

丽江一店冰淇淋价格引争议 标价误导顾客

小区内车被剐蹭调不出监控?业主质疑管理不到位多方回应

特朗普回避是否逐步取消FEMA 拒绝调查国家气象局裁员

- 景德镇车祸司机撞人前0.4秒才打方向 20岁小伙疯狂驾车致惨剧

- 美国调查依赖进口关键矿物安全风险 白宫下令审查

- 席某某刑期还有384天!订婚强奸案被告不符合适用缓刑

- 九部门推动数字教育资源共享 搭建国际合作对话机制

- 中国电动车出口欧盟或迎重大转机 探讨设定最低价格替代关税!

- 美欧贸易谈判为何没有什么进展 关税分歧难解

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势