随着生态文明和城乡融合时代的到来,人们对于资源的定义也发生了变化,过去没有多少价值可言的山、水、林、田、湖、草、沙资源,逐渐被重新赋予新的生态价值、社会价值和经济价值。人们对于优质生活的定义也在发生着微妙变化,从“城市让生活更美好”,人们竞相涌入城市,到如今的“逆城市化”相辅相成,乡村正逐渐成为高品质生活的“另一种选择”,成为城里人“向往的生活”。随国家乡村振兴局的正式挂牌以及《乡村振兴促进法》的逐步实施,乡村旅游的发展升级迎来了属于它的新契机、新面貌、新内容。

“十四五”时期,在全面推进乡村振兴战略背景下的“乡村旅游”被时代赋予了更为深刻的意义及内涵,而如何打造有品位更有玩味的沉浸式乡村慢生活,挖掘乡村的文化资源,突出乡村特色,因地制宜打造文化IP形成产业联动发展模式,将是我国乡村振兴路上需要不断思考实践的重要问题。

摘 · 要

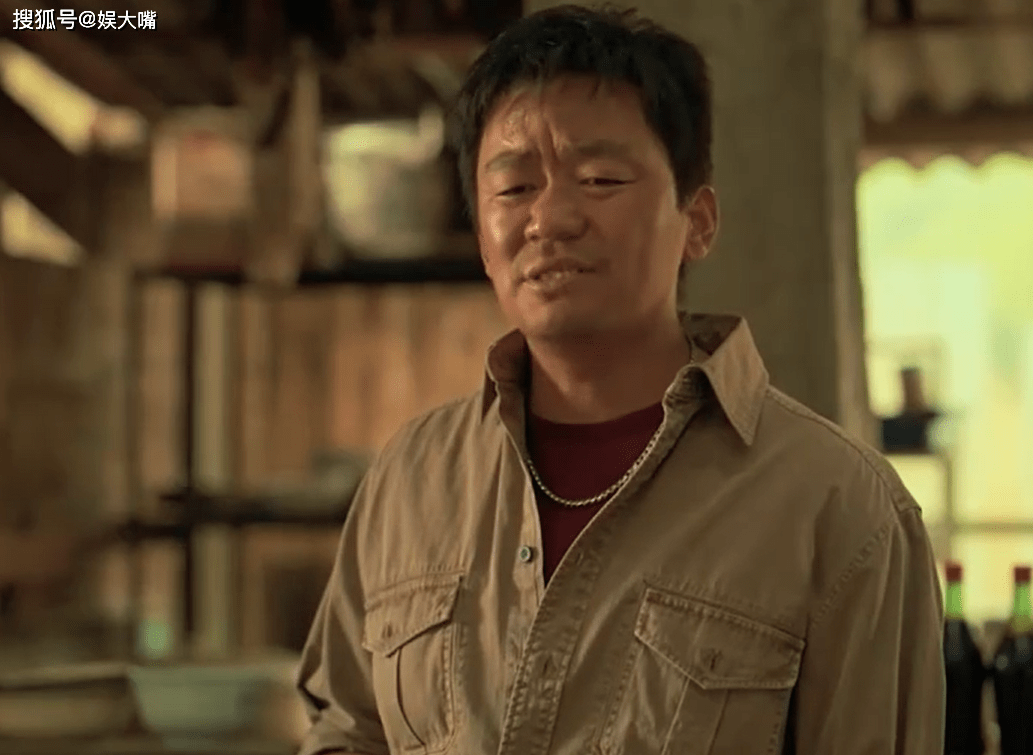

随着乡村文旅的不断转型升级,吃农家忆苦思甜饭,采摘新鲜瓜果蔬菜,早已是停滞于乡村旅游的1.0版本。而对于现如今生活在都市快节奏、高压强的城市居民们来说,他们以游客的身份参加乡村旅游的目的不再仅仅是旅行观光、欣赏乡村美景,而更是希望享受乡村的慢生活,寻找到一份全新的生活方式以及自己内心久违的宁静与平和。而这也是李子柒、张同学等一众拍摄乡村生活的短视频博主备受欢迎的底层逻辑所在:游客们需要艺术,但也更需要生活化的场景、空间以及内容表达;游客们需要奋勇拼搏的动力与激情,但也更需要有一棵可以歇脚的老树根,无论风里雨里,都伫立在那里的安心感、满足感、获得感。而沉浸式乡村便是在游客需求升级的大背景下应运而生的。

(上组图:生活博主李子柒生活短视频截图|来源:网络公开)

(上图:生活博主张同学生活短视频截图|来源:网络公开)

(上图:生活博主张同学生活短视频截图|来源:网络公开)

本文将目光投向沉浸式乡村中沉浸式场景搭建以及沉浸式项目设计的底层逻辑,探讨打造有品味更有玩味的沉浸式乡村慢生活的可行之策。

一 · 融情于景,提升品位

场景搭建是沉浸式乡村打造中体现乡村品味高低的重要环节。而在场景搭建的过程中,首先应当认识到的,便是场景与游客之间的血肉联系:场景与游客是互相成就的,场景为最大限度调动游客感官而存在,游客为场景付费从而实现场景的营收、扩大其影响力、开发其发展潜能。

场景不是空无一人的死物,而是积极的与人互动、学习、共生的自然“灵境”。故而,在场景的搭建过程中,必须要考虑到游客的需求以及其所处的时代背景。场景不能脱离游客而存在,只有契合游客本身认知水平的针对性场景,才能更好地引起游客的共鸣,共情与共融。

(图片:VR技术呈现的交互性场景图|来源:网络公开)

(图片:VR技术呈现的交互性场景图|来源:网络公开)

当场景设计这将游客的诉求纳入到考虑范围内来时,思路便变得清晰晓畅了。

如在以原汁原味的乡村自然美景搭建其场景时,同样可考虑到城市的城市时髦玩法以及年轻人所喜闻乐见的娱乐方式,从而引入兼具古朴与科技,结合华丽与务实的野炊火锅、沉浸式乡村红色题材剧本杀、牛粪咖啡书屋等新兴网红餐饮模式,赚足流量与眼球。

(图片:野炊火锅|来源:网络公开)

(图片:野炊火锅|来源:网络公开)

又如以数字技术的手段呈现原本司空见惯的乡野风景。日本江户籍彩棚便是此举措的生动一例。创作者以炫彩多姿的灯光为画笔,将农作物朴实无华的一生勾勒的闪闪发光,诚邀观者一起见证他们从初出幼苗到成熟稻谷的生命蜕变之旅。俨然将原本田园牧歌的农田乡也变成了一件流光溢彩的艺术品。

二 · 项目升级,创新玩味

对沉浸式乡村项目进行转型升级可通过“游戏”这一呈现形式为思路,让游客在“游戏”的轻松快乐中,在潜移默化间接受沉浸式项目的历史文化、地方特色、红色教育等主题内容。当然在内容输出的同时,可结合乡村当地实际情况进行品牌联动、内容微调、软广植入等调整,由此一来,既能给予游客眼前一亮、耳目一新的惊喜感,让游客有琢磨、玩味的空间,又能使沉浸式项目与乡村实际有更好的契合度,从而激发乡村的文旅资源潜能,实现差异化营销。

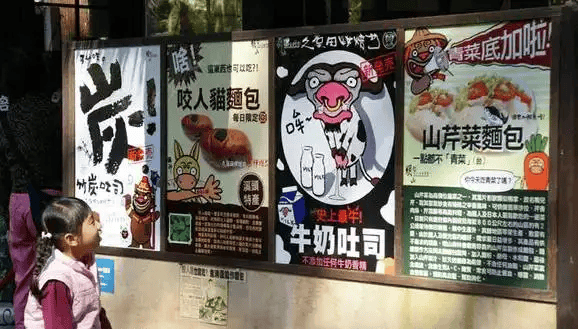

如坐落于台湾省溪头妖怪村的特色文化创意乡村,便是以动漫形象以及周边衍生品的开发为切入点,以年轻人喜闻乐见的“妖怪传说”文化为线索,搭建而成的特色鲜明,有“妖气”更有人气的文化创意乡村。

(图片:妖怪村|来源:网络公开)

(图片:妖怪村|来源:网络公开)

走进妖怪村,映入眼帘的是高高挂起、高不可攀、居高临下的红色灯笼和各种千奇百怪、牛鬼蛇神的夸张妖怪雕像。行于路上,就仿佛走在一条通往另外一个次元的道路上,拉满的是游客的仪式感与项目的玩味。紧接着,便是妖里妖气的创意商品店、伴手礼品店、小吃甜品店等等,就连冰淇淋的颜色,都细心的制作成施了妖法后的奇异色彩。给游客以虚幻又真实、真实,遥远又迫近、唾手可得又遥不可及的戏剧性矛盾体验。

(上组图:妖怪村实景|来源:网络公开)

(上组图:妖怪村实景|来源:网络公开)

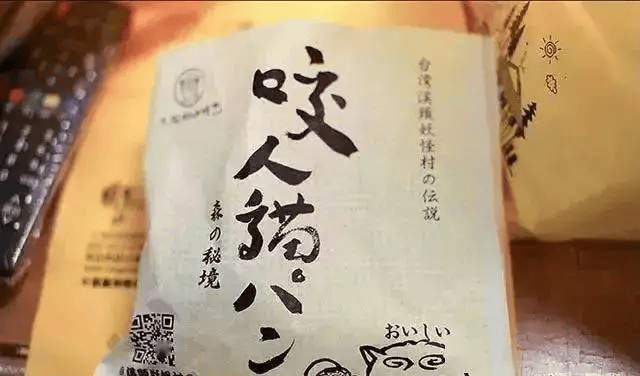

当然,提起妖怪村,其网红产品咬人猫面包不得不提。因为咬人猫面包的大受欢迎,想要亲口尝到,就免不了要在其售卖店铺久保田烘焙坊前提前排队。另外,每逢佳节,文化秀、特色活动便如雨后春笋般接连涌现,让游客们沉浸在一起,与游客们玩儿到一起,感受特色项目的鲜活生命力。

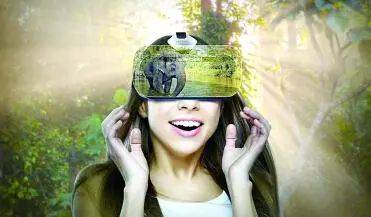

(组图:咬人猫面包|来源:网络公开)

(组图:咬人猫面包|来源:网络公开)

三 · 沉浸乡村,农野趣味

沉浸乡村的总体目标之一,便是凸显乡村农野的自然趣味。而为了实现总体性目标,要求创意策划者站在总览全局的战略高度,专注于转化型思路与创新型思维构想,而并非纯粹的内容本身。故而在具体举措上,应是以适当的活动形式,鼓励、引导社会力量与资本的介入,助力农野趣味的“野蛮生长”。

如“乡村旅游创客基地”的发展模式,便是这样一种结构性优化的沉浸式乡村打造解法。

一方面,“创客”团队的多样性决定了其创意产出的多元化。“创客”包括但不限于农民、大学生、专业艺术人才、青年创业团队等。“创客”群体有着广泛的实践经验与社会阅历,而不同职业、文化背景、成长环境、受教育程度的“创客”群体产出的创意理念之聚合地,自然是百花齐放且充盈着旺盛生命力的。

而另一方面,“乡村旅游创客基地”的发展模式通过吸引外来人才提供创意、填充内容的方式,提供舞台、机会与场地而非单一性成果,从发展模式上避免了创意枯竭、选择空间狭窄等问题,有利驱动着乡村旅游的转型升级。

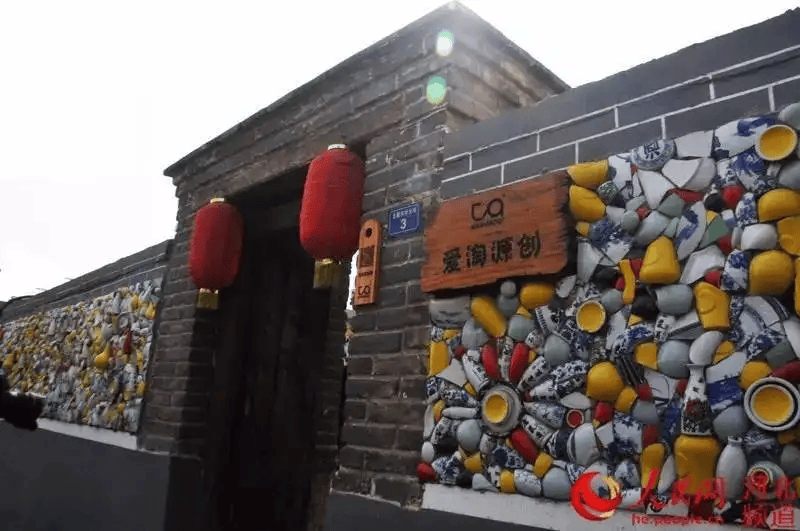

(图片:北戴河艺术村乡村旅游创客基地|来源:人民网)

(图片:北戴河艺术村乡村旅游创客基地|来源:人民网)

乡村旅游已经进入4.0时代,乡村旅游作为实施乡村振兴战略的重要力量,正在成为一种休闲度假生活方式,加速乡村单一业态向多元服务产业结构转化。正如中国传媒大学文化发展研究院副院长卜希霆所言:“当前,乡村振兴战略是国家的大政方针,也是目前国家重点投资和发展的方向。在乡村振兴战略实施的过程中,美丽乡村正成为青年人、MCN、文旅IP大展身手的广阔舞台。而由李子柒所引领并带动的扎根美丽乡村、发现中国传统文化魅力的文旅IP正在为推动乡村振兴、共同富裕做出示范与带动。”

沉浸式乡村营造即是通过艺术和文化的介入,赋予乡村新的文化功能和时尚的价值,以新手段和新方式加以活化利用,激活乡村闲置资源,焕活乡村非遗活力,让沉浸式乡村旅游慢生活成为广大青年人追求的生活方式,打造沉浸式乡村生活“体验”正在成为多方面立体化发掘乡村旅游资源的突破口。

品味、玩味、趣味三“味”一体的沉浸式乡村营造思路需要整体构思乡村风格定位,生活化场景营造;乡村核心文化特征,周边衍生品牌开发;人才引入模式,大型展示平台搭建等问题。而只有不断提升三“味”一体模式的沉浸式乡村营造,才能更好的赋能未来乡村发展,早日实现“美丽乡村”的目标愿景。