网友谈希望韦神账号发布什么内容 高考祝福与数学分享

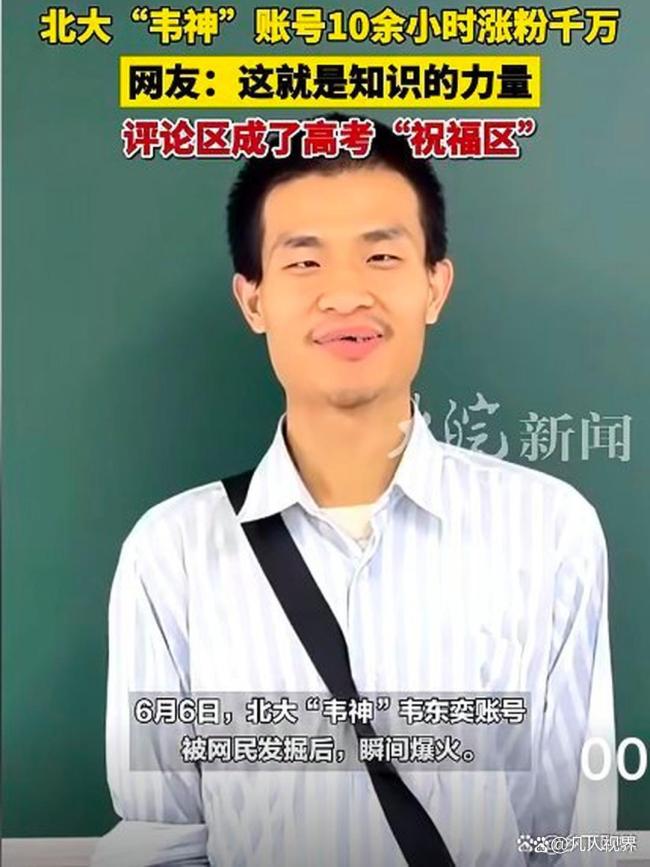

6月6日,北京大学助理教授韦东奕的短视频账号被网友发现后,迅速引发广泛关注。短短十余小时内,其账号粉丝量突破千万,评论区变成了“高考祝福区”,网友们纷纷留言“接数学高分”“高考必胜”。这一现象不仅反映出公众对知识偶像的追捧,还体现了社会对教育、学术与人才价值的深层期待。

韦东奕的账号开通打破了学术人物与公众之间的隔阂。账号简介明确标注为“韦东奕本人账号”,并由家人协助注册,计划分享数学相关内容。这种官方认证的账号迅速消除了网络平台上大量假冒账号的误导。此前曾有不法分子以韦东奕之名出书、圈钱,甚至恶意剪辑其视频进行营销。此次账号的开通既是对个人形象的维护,也是对学术尊严的捍卫。

韦东奕的“破圈”效应源于其学术成就和个人特质的双重吸引力。作为国际数学奥林匹克竞赛满分金牌得主和北京大学助理教授,他在数学领域的造诣堪称顶尖。而他朴素的生活方式——手提矿泉水瓶、啃馒头、专注学术——与当下浮躁的流量风气形成鲜明对比。这种“反网红”的真实感恰好满足了大众对“纯粹”的渴望。在娱乐化内容泛滥的短视频平台,他的出现如同一股清流,让人们看到了学术偶像的另一种可能:无需哗众取宠,仅凭专业能力就能赢得尊重。

韦东奕账号评论区成为“高考祝福区”,本质上是家长和考生在考前压力下的一种集体心理投射。高考作为中国最重要的教育选拔机制,承载着无数家庭的期望。而数学作为高考中的关键科目,更是考生和家长关注的焦点。韦东奕作为数学天才的符号,被赋予了“考神”的象征意义。网友在其评论区留言许愿,希望“沾沾学霸喜气”,在不确定中寻找心理慰藉。这种现象反映了社会对教育和数学学科的重视,也揭示了公众对知识价值的认同。在“流量至上”的舆论环境中,韦东奕的走红传递出更积极的价值导向:真正的偶像应该是在专业领域深耕的人,而非依赖外表或炒作的“网红”。

韦东奕账号的爆火不仅是个体现象,更具有公共教育意义。其账号计划分享数学相关内容,若能持续输出优质内容,或将为公众提供接触高深数学的窗口。通过短视频讲解数学原理、分享学术心得,可能会激发更多人尤其是青少年对数学的兴趣,并潜移默化地影响他们的职业观和偶像崇拜取向。然而,知识偶像的“破圈”也需警惕过度消费。韦东奕本人曾表示希望专注于研究,突然涌入的流量可能打破其原有的生活节奏。历史上,“扫地僧”式学者因意外走红后被舆论打扰的案例并不少见。如何在公众关注与学术自由之间把握平衡,是需要社会共同思考的问题。例如,平台可通过算法推荐避免过度推送相关内容;公众也应理性看待,避免将学术人物符号化,尊重其个人选择。唯有如此,知识偶像才能真正成为社会的“精神灯塔”,而非昙花一现的流量泡沫。

相关文章

原创《陆贞传奇》结局是怎样的?《陆贞传奇》结局高湛娶了谁?

收藏!2020全年的油价调价日期表来了~

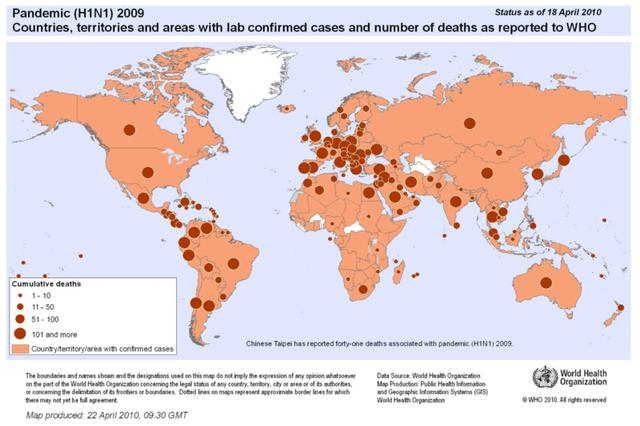

盘点WHO曾宣布过的5次国际公共卫生紧急事件都是什么?

周冬雨戴口罩领奖惊呆宋佳,肖战拿两奖炒谦虚,姚晨获奖感言超狠

塌陷原因初步确定 广州地铁11号线全线停工 全线网涉中铁五局工地停工整顿

【私信答疑】Required Reviews Completed这个状态是什么意思?

我是打老婆了,但我道歉了...这也太不要脸了吧

全球最先进的10个造船集团,印度上榜2家,中船集团能排第几?

买超晒照为张嘉倪庆生,三个亲密爱称尽显甜蜜!张嘉倪画风搞笑

原创知名媒体曝奚梦瑶身家已超10亿,在赌王家族的地位非常稳固

男女婚姻算命十一种方法

荷兰名帅范加尔正式告别足坛:无冕之王缔造者 世间再无如此伯乐

专家:只有特朗普能救杜特尔特 无心插柳助力?

郭碧婷回应恋情情况,发文直接喊向太妈咪,网友祝福

一年屠20万只狗的沛县“狗王”,在节目怼到爱狗人士不敢吭声

“好大叔”吴秀波人设崩塌,圈内人如何评价他?

22句表白:往后余生,没有你!

马鞍山夫妇家中自杀身亡 背后原因令人惋惜......

- 多地政策“组合拳”加力稳楼市,二季度有望成为政策优化的重要窗口期 市场回暖基础进一步夯实

- 北电分数线!北京电影学院关于2025年艺术类校考本科招生专业终试成绩查询的通知

- 两市A股成交额缩量至1.08万亿 市场情绪趋稳

- 小摩:下调台积电目标价与盈利预测 关税与经济放缓影响

- 男子成年后长高20cm确诊罕见病 罕见病症组合引发关注

- 巴拿马总统驳斥美方炒作巴拿马运河 无证据的反复指控

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势