涉事公司救护车已无吉大一院标识 违规运营仍继续

涉事公司救护车已无吉大一院标识 违规运营仍继续。近日,来自内蒙古的张女士反映,她的女儿刘丽丽生前住在长春。2020年8月,32岁的刘丽丽在吉林大学第一医院被注射了头孢类药物,因出现头痛、呕吐、冒汗等过敏症状被转运到北京救治,途中在一辆有“吉大一院”标识的救护车上去世。让张女士无法接受的是,涉事救护车所属公司未取得医疗机构执业许可证擅自执业,时至今日仍在营业。

2020年7月29日,刘丽丽因患风湿病到吉林大学第一医院风湿病科住院治疗。尽管她明确告知护士自己有头孢类过敏史,医生还是给她注射了头孢吡肟。随后,刘丽丽出现了头痛、呕吐、冒汗等过敏症状,并被医生告知需要紧急转院到北京协和医院进一步救治。2020年8月5日,一辆有“吉大一院”标识的救护车将刘丽丽送往北京,当晚11时30分左右,她在救护车上不幸去世。长春市南关区长通社区卫生服务中心给刘丽丽出具的死亡证明称,死亡原因为多发性心肌炎,遗体未行尸检,已火化。

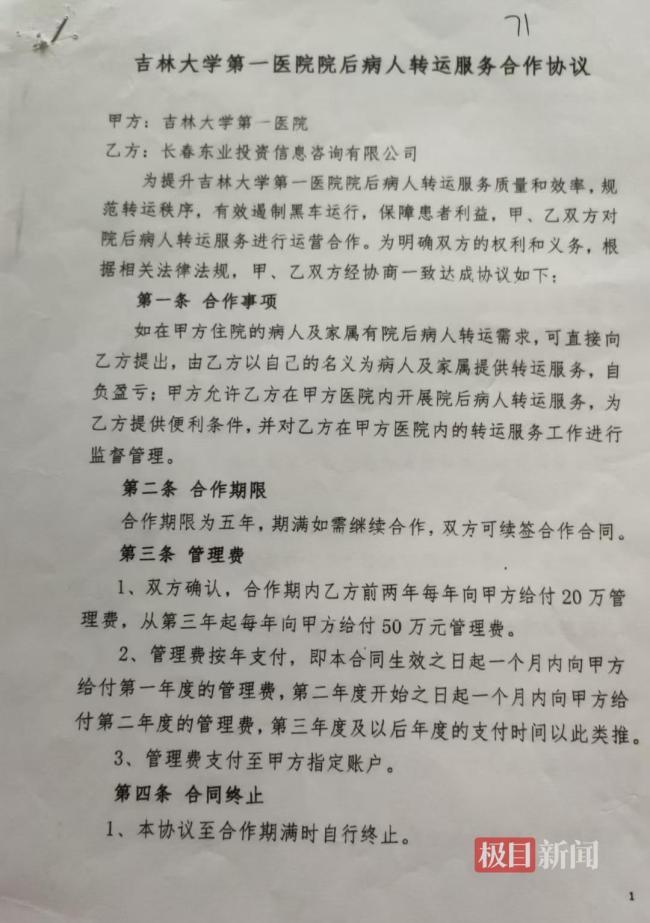

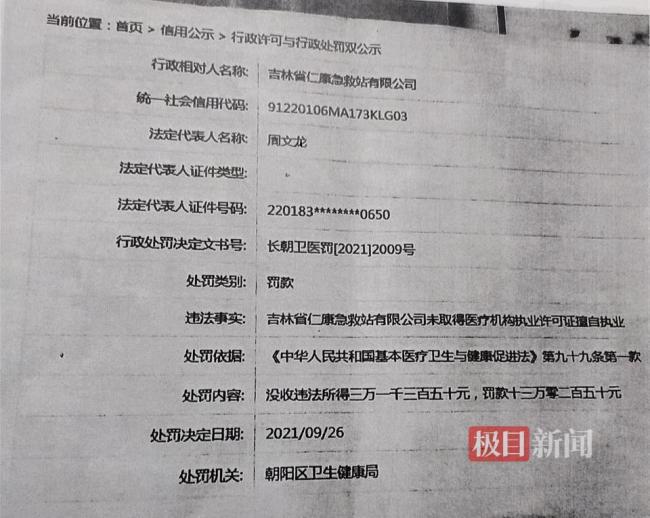

张女士事后得知,转送刘丽丽的那辆救护车属于吉林省仁康急救站有限公司,并不是吉林大学第一医院的救护车。吉林省仁康急救站有限公司是长春东业投资信息咨询有限公司的子公司,后者与吉林大学第一医院签订有合作协议。根据长春市朝阳区卫生健康局的处罚决定,吉林省仁康急救站有限公司未取得医疗机构执业许可证,被处没收违法所得三万一千三百五十元,罚款十三万零二百五十元,处罚决定日期为2021年9月26日。封面新闻报道显示,2021年9月吉林省仁康急救站有限公司因“未取得医疗机构执业许可证擅自执业”被没收违法所得,罚款13.02万元。次年,该公司再次因同样的原因被罚款10万元。

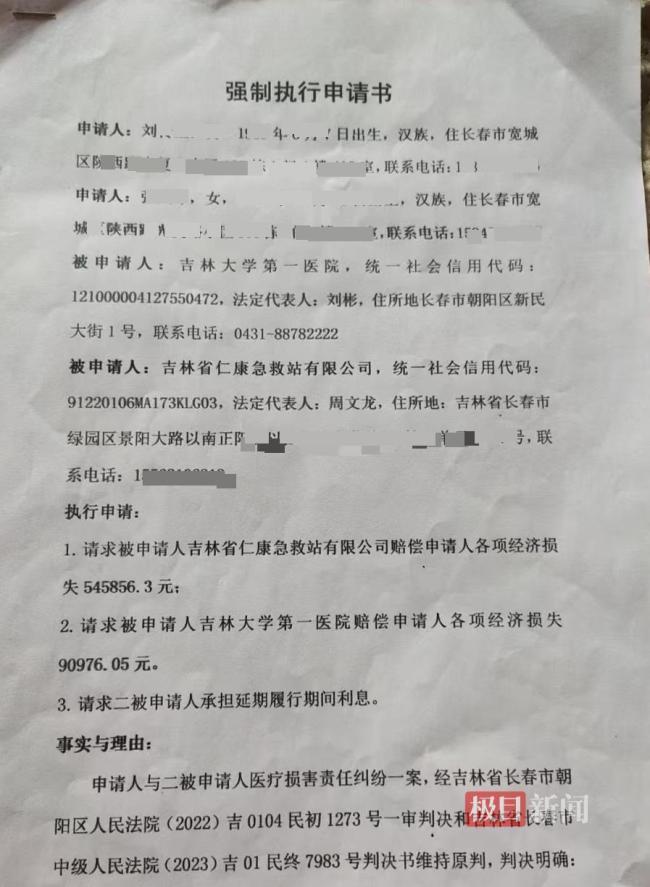

2023年7月19日,长春市朝阳区人民法院一审宣判,判令吉林大学第一医院承担10%的赔偿责任,吉林省仁康急救站有限公司承担60%赔偿责任,共计赔偿张女士夫妻俩63万余元。但双方均不服,提起上诉。2025年2月,吉林省高院作出裁定,维持原判。2024年7月,张女士夫妻向长春市朝阳区人民法院申请强制执行,吉林大学第一医院支付了其判赔款,然而仁康急救站有限公司仅支付了约6.8万元,还有约48万元至今没有支付。

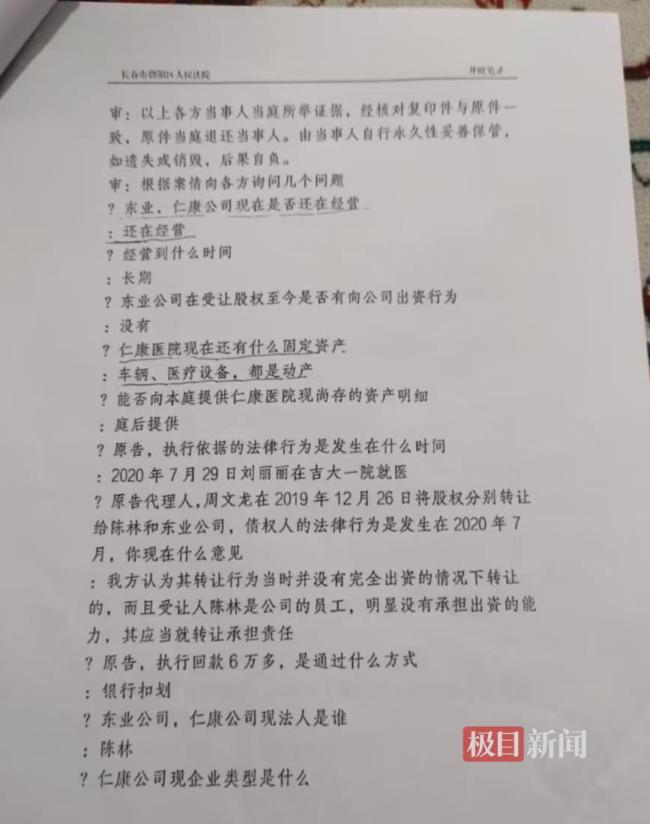

张女士表示,2025年4月1日,她得到了长春市朝阳区法院的庭审笔录,其中显示,对于长春东业投资信息咨询有限公司和吉林省仁康急救站有限公司是否还在经营的问题,仁康急救站有限公司回答称“还在经营”,其经营时间是“长期”。

极目新闻记者拨打了仁康急救站有限公司的客服电话,一名工作人员称,她是吉林大学第一医院精诚陪诊,如需急救车转运业务,她可以帮忙联系。随后,记者接到一名自称是“吉大一院转运中心”人员的电话。该工作人员表示,不带医护人员的话,一辆救护车配备两名司机,转运费用是每公里10元,另收50元的担架费,氧气按照每小时50元收费,如果需要医护人员陪同,她需要再确认了解一下。她还表示,目前他们主要承接院后转运,负责将在吉林大学第一医院住院的患者转运出院,他们也没有医护人员,只提供司机和救护车,一般不承接外地转运到吉林大学第一医院的院前转运业务。对于救护车是否正规的问题,该工作人员说,他们都是正规急救车,隶属于吉林大学第一医院,归他们管理,但是开发票的话,只能使用吉林省仁康急救站有限公司的名头。

极目新闻记者来到吉林大学第一医院,在急诊科门口的服务台标有“吉大一院转运中心”的标识,墙上还贴有联系电话。一名身穿绿色工作服的转运中心工作人员称,如需救护车转运可以联系他,吉大一院的救护车转运业务目前由仁康公司承包了,并告诉了记者救护车的所在区域。记者注意到,该停车区停着十余辆救护车,这些救护车车身并未贴有“吉大一院”的标识,仅在车头和前门处贴着红十字,其余位置则一片空白。

相关文章

新生儿10斤2两和姚明出生体重一样 巨大儿的双重危害

刘芮麟老婆 低调完婚喜迎新生命

宇树科技或于科创板IPO 股改完成融资亮眼

男子造黄谣致女子抑郁 曾试图自杀 受害者艰难维权

曝海耶斯同意以一年合同重返湖人 担任艾顿替补

南京街头苏超应援标语梗含量超标 省会保卫战打响

19岁男孩看五哈两天两夜进了ICU 熬夜成“导火索”

法国因产品价格和环保标签说明对Shein罚款4717万美元

六月初十看伏天,今年会热得慌吗? 三伏天酷热预警

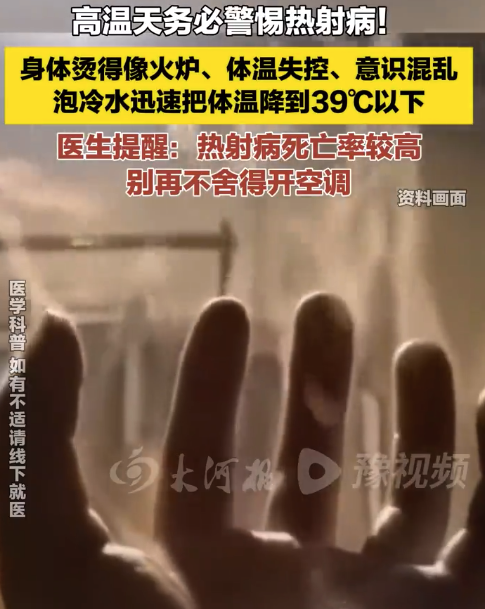

医生提醒高温天热射病死亡率较高别舍不得开空调

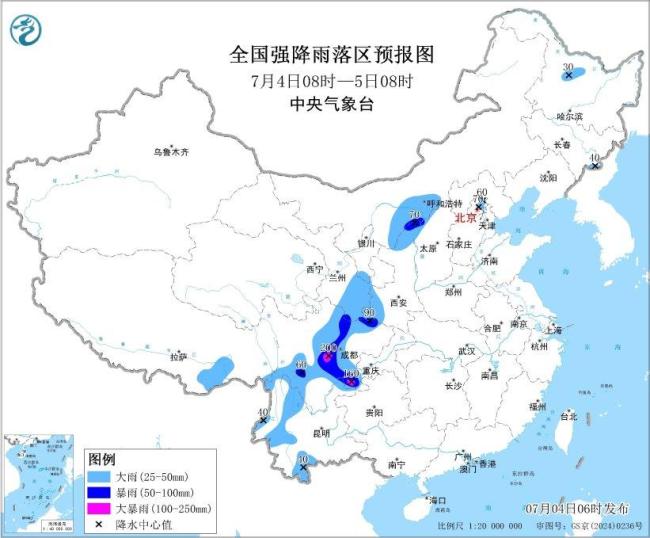

最新!中央气象台发布高温黄警和暴雨蓝警

医生提醒夏季玩水需警惕泳池病

刚卸任罗马仕高管3天后再度上任 公司内部调整频繁

德黑兰遭以军空袭画面曝光:车辆被瞬间炸飞腾空翻转 民众不停呼喊 12天冲突致数百人伤亡

3岁女童爱吃甜食20颗牙坏17颗疼得直哭 医生提醒

天水幼儿血铅异常19人跨省住院 违规添加剂惹祸

日本气象厅辟谣7月5日大地震 谣言引发关注

如何从宏观看待金价 华尔街与央行的博弈

美国夫妻在公园挖到3.36克拉钻石带走 租设备三次筛选终获宝

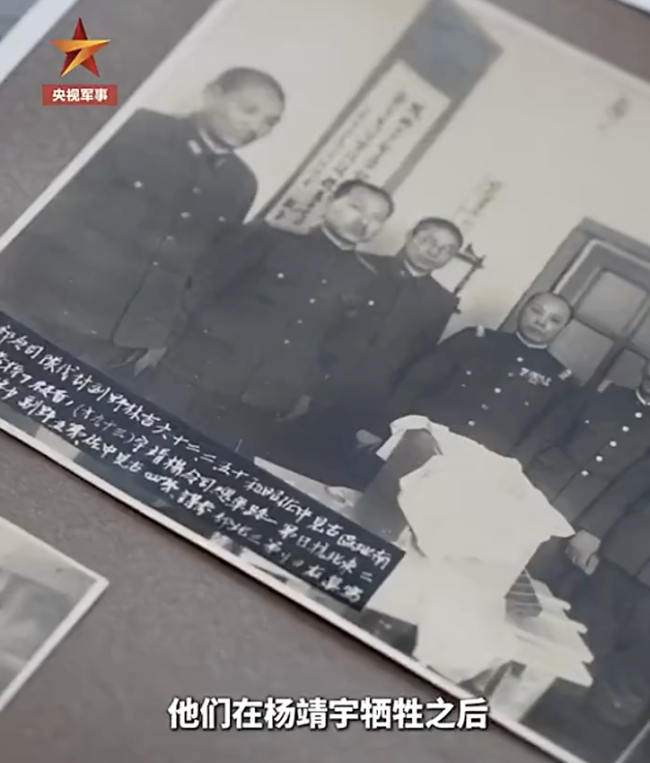

日军杀害杨靖宇后在头颅前合影 罪行照片首次公开!

- 被中方通缉的3名美国特工做了什么 网络攻击亚冬会系统

- 澳牛肉将填补美国牛肉出口 贸易战带来新机遇

- 106岁八路军女战士耿真逝世 革命生涯光辉历程

- 韩一客机因乘客开门中断起飞 事件原因正调查

- 监控拍下可怕的一幕:小车一路铲飞隔离栏 空中翻转180°落地

- 日本球迷质疑朝鲜6球大胜:这不可能!不像17岁,比分太残暴了

- 网红店被曝直播时专对准女性 不当言论引争议

- 因高温天气 苏超调整球员替换程序 新规从第6轮开始实施

- 母亲8万多卖掉俩孩子被判 亲生母亲8万多元卖掉自己的两个孩子!!

- 小伙徒步93天2400公里到西藏 与小狗共赴梦想之旅

- 列车事故滞留3小时旅客破窗 高温闷热引乘客自救

- 小浪底水库迎来排沙高峰 每秒下泄沙量超340吨