媒体评学校鼓励同学间有奖举报 检举文化引争议

一名中学生举报同班同学携带平板电脑后,得到了老师的一瓶牛奶奖励,但随后被举报的同学对其进行了殴打。湖南省高院召开未成年人权益司法保护新闻通气会时通报了这一案例。某中学严禁学生携带手机、平板电脑等电子设备,并鼓励学生互相举报。宋某发现同学周某玩手机,向老师举报并从周某书包里搜出平板电脑交给老师,因此获得一瓶牛奶作为奖励。事后,周某将举报者宋某打伤。

法院判决由打人者周某承担50%的民事赔偿责任,学校承担30%的责任,宋某自行承担20%的责任。湖南高院认为,涉案学校通过物质奖励鼓励学生相互监督举报,导致同学之间相互防备、猜忌,甚至引发肢体冲突,对青少年人格发展造成不利影响。学校的行为存在明显过错,根源在于鼓励学生互相检举。

法院的判决体现了司法的规则引领与价值引导作用,向社会公众释放出明确的法律态度。学校有权采取措施保障校规落实,但不能把学生引到互相检举、彼此提防、人人自危的境地。这样不仅侵害学生的隐私权和人格尊严,还会败坏学校风气。学校有责任提供一个安全、宽松、向上、正向的环境,为学生健康成长提供助力,奖励无边界的检举、告密是不可取的。

中学生的心智仍在成长中,对外部的认知并不全面、客观。表现在对校规的理解上,可能只盯着学校严禁学生携带电子设备这一条,而罔顾同学的个人隐私、人格尊严乃至财产权。学校非但未能预见到这种情况的发生,并采取相关补救措施,反而鼓励学生相互举报,这种行为无异于诱导学生可以“不择手段”,理当为后面发生的打人事件担责。

包括学校在内的任何单位内部管理规定都应符合法律规定,不能超然于国法之上。学校担心电子设备影响学生的注意力,破坏教学秩序,这没问题,但不能以鼓励、奖赏举报的方式动员学生向同学下手。根据《未成年人学校保护规定》第九条、第十条的规定,学校应当尊重和保护学生的人格尊严、隐私权等基本权利。校规不能违背国家大法,更不能打着“为你好”的旗号肆意侵犯学生的个体权利。

如果举报行为得到鼓励,所有学生可能会置于不安的环境中,不利于学习和健康成长。一旦无边界举报被学生视为“理所当然”,很可能还会把这种风气带到社会上,进而影响社会风气。一些学校喜欢让学生盯着别人,还奖励“打小报告”的同学。湖南这所中学的学生之间因举报发生了冲突,看似个例,实则有着相当深远的社会基础。这也凸显出这一司法判决的可贵价值。

学生之间,除非威胁到人身安全或考试作弊等重大问题,一般的纪律问题完全可以通过制度安排、日常监管以及教育提醒来解决,不必搞“人盯人”的“以举报代管理”策略。“以举报代管理”看似省事,实则遗患无穷,不仅扭曲孩子们的人生观、价值观,还会侵蚀社会风气。湖南法院此次的判决提醒学校,校规终究是校规,不能代替法律,学校不能鼓励无边界举报。

相关文章

GJOI 5.27 题解

多名歌手演唱会宣布延期 为高考让路

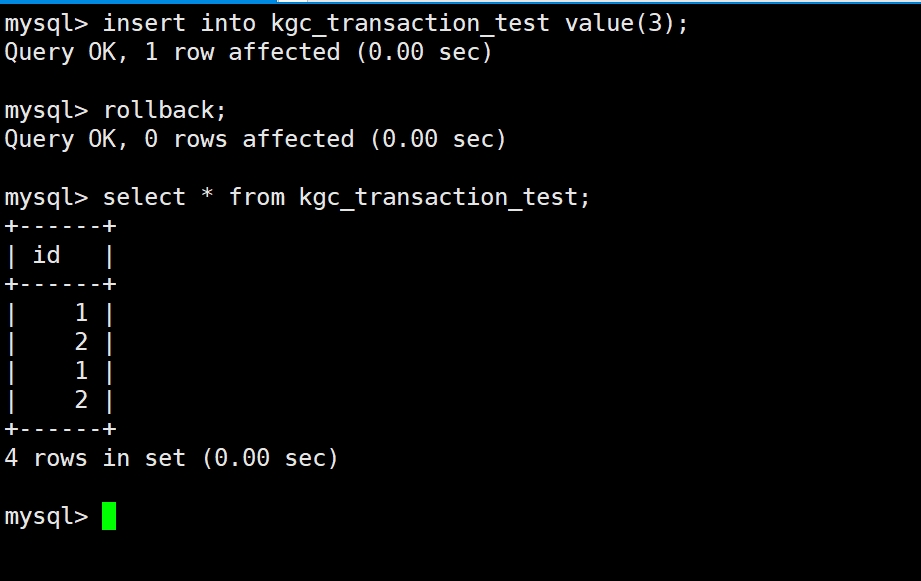

数据库管理与高可用-MySQL索引和事务

父母离世失联独子想继承遗产 不孝子被剥夺继承权

pikachu靶场通关笔记07 XSS关卡03-存储型XSS

Windows【基础操作1】

英国人为抢Labubu大打出手 潮流玩具引发全球热潮

数据仓库分层 4 层模型是什么?

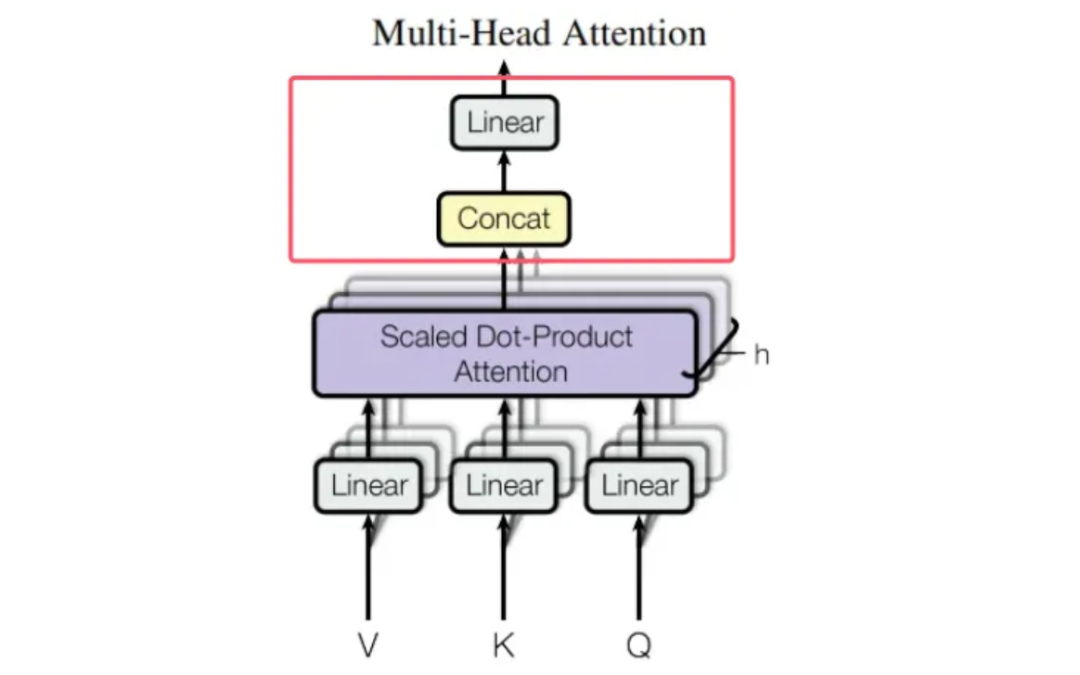

Transformer模型:多头注意力机制深度解析

刑拘!男子在家自学制售假币还收徒 网络“发财”梦破灭

02.K8S核心概念

【博客系统】博客系统第十一弹:部署博客系统项目到 Linux 系统

如何利用categraf的exec插件实现对Linux主机系统用户及密码有效期进行监控及告警?

Houdini POP入门学习02

《藏海传》平津侯被斩首!着实让人恨的牙痒痒

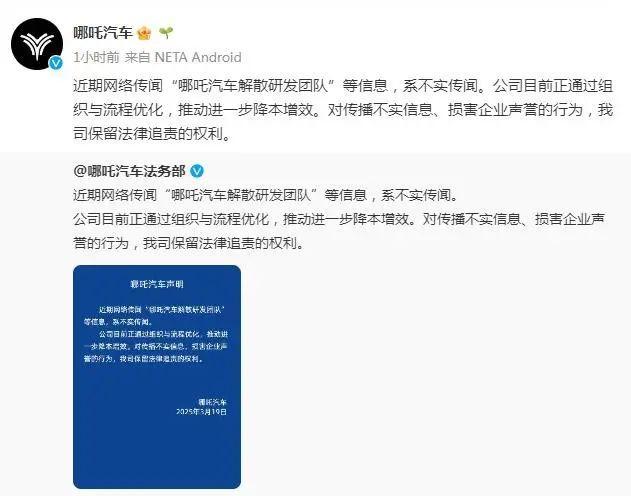

哪吒汽车总部LOGO被连夜拆除?公司回应!原CEO张勇名下超4000万股权被冻结 搬迁与股权冻结引关注

特朗普政府请求上诉法院暂停关税裁决 裁决暂时搁置

禁招国际生案哈佛再获胜 美政府改立场

中国对沙特等4国试行免签!欢迎说走就走的中国行

- 被中方通缉的3名美国特工做了什么 网络攻击亚冬会系统

- 男子等红灯被前车3小孩比心飞吻 网友:感觉很温馨他们非常可爱

- 一组海报了解何为“国家安全” 走深走实十周年

- 三河市委主要负责人,被免职!

- 黄冈夫妻闭店3天陪儿子救人 全家齐心支持善举

- 钟睒睒三登央视对话讨论助农 激活农业内生动力

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势