三部门重拳整治 7月起严打“老赖” 拒执将成刑事罪名

三部门重拳整治 7月起严打“老赖” 拒执将成刑事罪名。2025年7月1日,拒执行判决将不再只是“赖账”,而是刑事罪名的起点。最高法、最高检和公安部联合发布的《办理拒不执行判决、裁定刑事案件若干问题的意见》正式实施。从此之后,赖账不仅是耍无赖,还要面对公安立案、检察起诉、法院量刑的整条链条。

比起以往只是“拉黑”“限高”,这次动的是真格:逃避法院判决,直接可能进监狱。这不是喊口号,而是一次对系统执行力底线的矫正,更是一次对“老赖灰产链”的精准掐断。

在司法系统内部,有一种共识:判决书只写在纸上、兑现不了,是整个法治生态的最大羞辱。中国每年有超过8000万起执行案件,但其中将近20%在进入强制执行阶段后陷入僵局。央视《新闻调查》曾披露,在部分基层法院,法院执行员每天最头疼的问题是如何找到人、冻结账户、进门。一张已经判下来的法院判决书,成了一种尴尬的“白条”。

其中最让办案人员无奈的是被执行人明显有履行能力却耍赖拖延。例如,北京某中院执行法官透露,他们经手的一起标的1200万的案件,被执行人名下有别墅、豪车,却连续3年零付款。原因很简单:查封资产用的是老婆的名字,账户用的是合伙人名义转移,人在泰国,每年回来参加一场酒局都不怕。

过去,就算法院申请公安协助立案,公安机关也往往因证据不齐或标准模糊而“挂起不理”,最后不了了之。检察机关也难以介入,导致执行案基本“死”在执行程序内。正是这种司法现实,逼出了“两高一部”的这次“真改革”。

这一次,《意见》的最大变化是直接把法院、公安、检察三个系统绑在一起,形成闭环。用人话讲就是:以后法院不再“自己干”,而是可以把案子直接丢给公安,公安必须受案并回执,符合条件的,必须7天立案,最长不得超过30天。否则检察院就可以出手问责。

这意味着,你再想转移房产、隐匿公司账户、把钱放在表弟银行卡上,法院只要认定你“拒不执行”且有履行能力,立案权利就不在你手里了——而是公安的刑事程序直接启动。同时,《意见》第十二条还给申请人加了一张王牌:公安不立案,检察不作为?没关系,你可以自诉!这个“自诉”机制意义重大,它第一次明确让债权人不再被动,可以直接向法院提起刑事诉讼。只要你证据确凿,法院必须立案。

从制度设计看,这不仅是司法程序的闭环,更是一次对“赖账行为”刑法化的清算。现在,很多“欠债不还”的套路已经产业化。有人专门教你怎么躲执行、怎么把资产转名、怎么开“空壳”公司规避查封。某短视频平台曾有一个律师博主被爆出“收费教老赖规避执行”,甚至形成了收费课表、执行对抗模板。

这些“老赖技巧”对司法系统造成了实质性威胁:一个法院判决如果最后靠“自觉”才能落地,那还有什么法律效力?这背后是对整个社会交易信任机制的破坏。一个典型案例来自山东德州:2023年,一位63岁的木材批发商王先生赢了官司,判决对方支付170万元货款。但对方一分钱未给,并转移财产、注销公司、名下财产全部清空。王先生说:“法律让我赢了,但现实让我破产。”

这才是“老赖”最可怕的地方:它不仅伤害债权人,还摧毁了人们对法院的信心。所以这次《意见》本质上不是针对个人赖账,而是对信用体系底线的反击。

这条规定的落地还有更深的延伸影响——对商业纠纷、金融风险和地方政商关系都有强烈的冲击。比如,有地方政府为招商引资签下合同,但事后因换届或财政吃紧拒不兑现赔偿,被判败诉后拖延执行。以前这种情况,法院不好管,公安不愿插手,债权人更无门可诉。现在不一样了。只要符合拒执罪的构成标准——明知有义务,故意不履行——哪怕是政府,也不能轻易赖账。

再比如,P2P暴雷后,不少平台负责人靠“找不到人”“查无财产”逃避责任,甚至跑路海外。《意见》落地后,只要法院判了、有明确执行义务,继续不履行的,将面临刑事追责,哪怕你人在境外,也可以通过跨境追逃机制处理。

据《检察日报》披露,仅2024年全国检察机关就以拒执罪起诉“老赖”8700人,数量同比增长71.6%。这个趋势一旦与新规挂钩,2025年数字恐怕将翻倍。别再拿“赖账”当本事。中国司法终于把“白纸黑字”的法院判决变成了带牙齿的法律武器。

这次“三部门联动”不是形式主义,而是真正从制度底层改变游戏规则:债权人不再只是苦等法院;法院不再单打独斗;公安检察不再“怕麻烦”;最重要的是,老赖不再“躺赢”。2025年7月1日,不只是一次司法制度改革的节点,更是每个守信者盼望已久的一天。你不履行判决,可以试试,但这次,不是封卡限高这么简单了——是刑事档案、是铁门钥匙、是进监狱的路。

相关文章

温网首日遭遇创纪录高温 火灾风险引关注

淘宝官宣赞助“苏超”常州队 草根足球赛事实现破圈

都是17岁高中生!日本新星J2联赛轰超级世界波,中国球员苏超一条龙双响!

下半年正式开启:愿踔厉奋发,勇毅前行

2岁男孩失踪28年被找到 父母全国寻子终团圆 一家人相拥痛哭

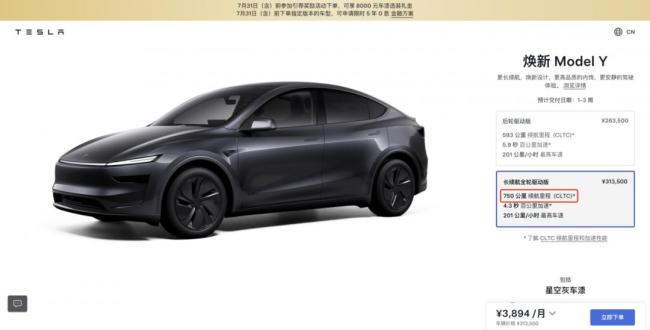

特斯拉国产Model 3长续航版涨价 续航提升至753公里

福特CEO:中国电动车让我自惭形秽 70%全球份额领先

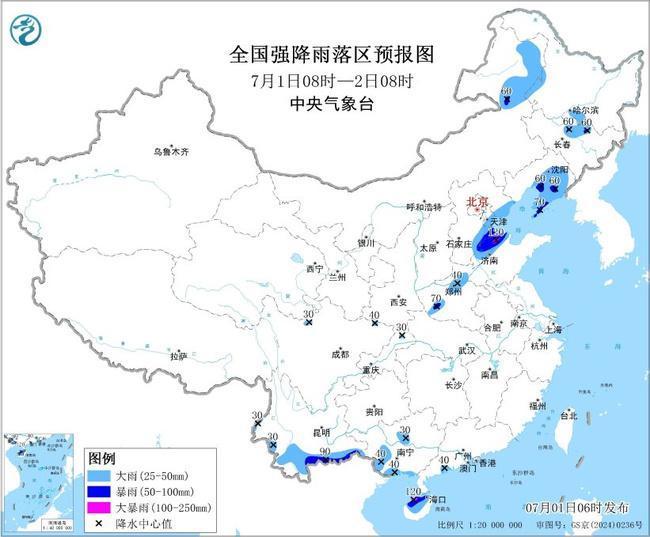

山东海南等地11省区市有大到暴雨 局地伴有强对流天气

特朗普这番涉华回答,让拱火的主持人都语塞了 淡化指控引发沉默

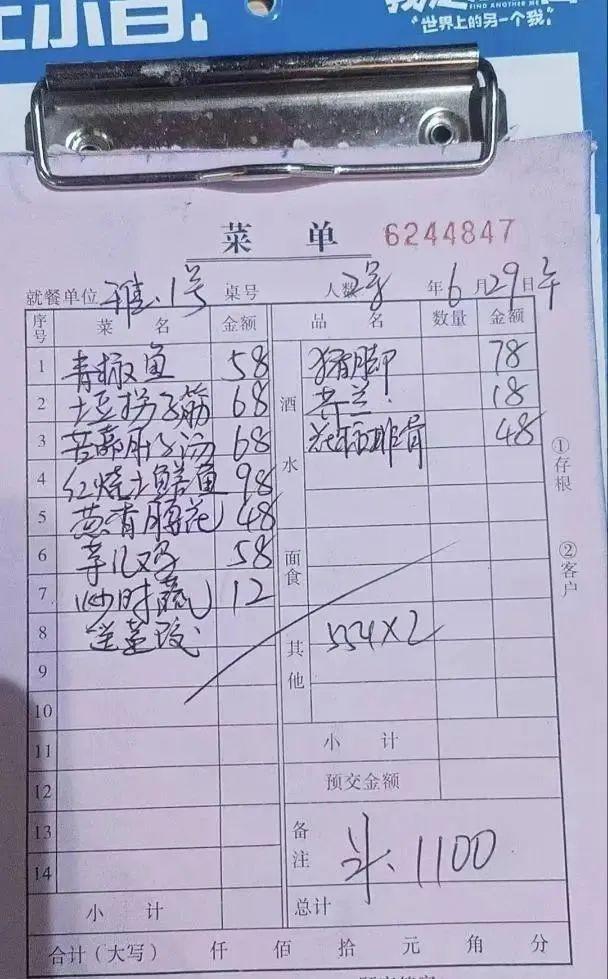

书记回应下馆子:不支出小贩没收入 带头消费带动经济

福耀科大常务副校长谈AI时代 探索新型研究型大学路径

曝拉塞尔加盟独行侠 两年1300万签约

成都世运会比赛门票全球开售 票价30元起惠民亲民

“朱雀玄武”再次申请改名 媒体锐评:公共资源不是用来胡闹和博眼球的工具 频繁改名被驳回

曝卡佩拉重返火箭 签约三年合同

富力地产:继续与债权人保持沟通,涉本金112.94亿借款合同纠纷已撤诉 重组工作积极推进中

乌克兰宣布退出《渥太华公约》,泽连斯基:反步兵地雷是防御中别无选择的工具 应对俄军威胁

日航一波音738客机从上海飞东京途中突发故障,官方通报 增压系统警报触发

《哪吒2》最终票房出炉,累计154.4亿 封神之路回顾

18.8元一斤!有人倒卖所谓“机场滞留”充电宝 二手市场隐患多

- 800万粉丝博主称地勤欺负老人,首都机场回应:已开始调查,普通人曝光也会管的 涉事地勤行为遭质疑

- 消息称英特尔接近同银湖资本达成出售 FPGA 企业 Altera 多数股权协议 交易或因市场因素推迟

- 世界对美信任“碎了一地” 代价巨大

- 何小鹏称自研图灵AI芯片二季度上车 将首发搭载全新车型

- 张艺谋官宣新片《惊蛰无声》 聚焦国家安全无声较量

- 一句妻子的责任抹杀了她全部价值!看到《成家》里面的奇葩相亲男是真的有被气到

- 换领新身份证后这些事别忘记做 避免出行受阻

- 著名统计学家佘轶原加入西湖大学 数据科学新高地

- 男子患糖尿病不愿截趾最终被迫截肢 忽视病情酿悲剧

- 人民日报批卫生间男女标识设计乱象 造成了不必要的麻烦

- 媒体评区委书记带头下馆子:责任担当引领消费复苏

- 终于有人科普了耳朵这一圈的黄色分泌物