成立国际调解院有哪些意义 重塑全球治理话语权

国际调解院的成立旨在重塑全球治理话语权。现有国际机制如海牙国际法院和WTO争端解决机制因程序冗长、成本高昂,难以满足发展中国家需求。国际调解院以“调解优先”为原则,提供低成本、高效率的非对抗性解决方案,填补了发展中国家在争端解决中的制度性空白。通过吸纳60个国家和20个国际组织参与,涵盖亚非拉欧地区,国际调解院打破了西方对规则制定的垄断。例如,在“一带一路”投资争端中,其“共商共建共享”的规则设计更符合发展中国家利益,为全球治理注入新范式。

国际调解院还践行人类命运共同体理念。调解机制根植于中华文明“以和为贵”的传统,强调通过对话协商化解分歧,而非强制裁决。这种东方智慧为破解地缘政治冲突(如俄乌危机)、资源分配矛盾等提供了文明型解决方案,推动国际关系从“对抗”转向“共赢”。作为首个以调解为核心的政府间组织,国际调解院是中国向国际社会提供的法治公共产品。其“结果登记备案”制度兼顾灵活性与权威性,为跨境贸易、气候变化等新兴领域争议提供可执行的解决方案。

国际调解院也护航“一带一路”与经济安全。针对中企在沿线国家的投资争端(如港口建设、能源项目),国际调解院通过预调解服务、文化敏感性规则,减少政治化干预。例如,在巴基斯坦瓜达尔港争议中,调解机制可平衡东道国与投资方利益,保障项目可持续性。面对美国港口争夺和贸易保护主义,国际调解院为中国企业提供法律维权平台。例如,在达尔文港违约案中,中国援引国际仲裁条款反制,凸显调解机制在维护海外利益中的作用。

国际调解院还激活香港国际法律枢纽功能。作为首个总部设在香港的政府间国际组织,国际调解院将吸引全球法律人才、国际组织进驻,推动香港法律服务业升级。预计带动酒店、会展等行业增长,巩固其国际金融中心地位。香港凭借普通法传统与内地法治协同,成为中西法律体系融合的试验场。例如,前海“跨境仲裁合作机制”已实现深港裁决互认,为国际调解院提供实践经验。

国际调解院也在应对新型全球挑战方面发挥作用。在数字贸易、人工智能伦理等领域,国际调解院探索“预防式调解”模式,填补规则空白。例如,2024年深圳国际仲裁院推出的《数字贸易仲裁规则》,为全球数字经济治理提供参考。针对粮食安全、难民危机等非传统安全议题,调解机制可促进多方对话。例如,在苏丹冲突后重建中,国际调解院可协调资源分配,避免矛盾激化。

国际调解院的成立标志着中国从“规则接受者”向“规则制定者”的战略转型。其通过“调解优先、文明互鉴”的创新路径,为全球治理体系改革注入东方智慧,既维护了发展中国家权益,也为应对气候变化、数字鸿沟等人类共同挑战提供了新可能。未来,这一机制的效能将直接影响中国在国际秩序重构中的主动权,成为大国竞争的重要软实力支撑。

相关文章

联合国拟大幅削减预算并裁员 应对财务困境

集成设备管理(IDM)

哈佛校长在毕业典礼上嘲讽特朗普 国际学生获支持

韩国大选民调落后12% 金文洙会输吗 局势仍存变数

流浪狗为报恩帮烧烤店老板看店 奇妙缘分引发关注

为何说美断供C919航发反成中国机会 国产化或催生军用潜力

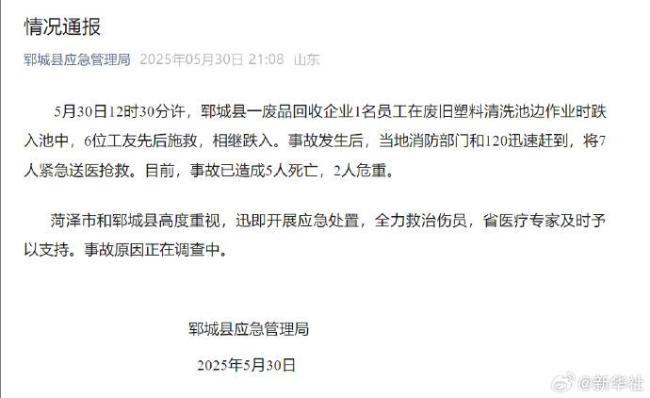

山东一公司多人落入清洗池致5死 事故原因正调查中

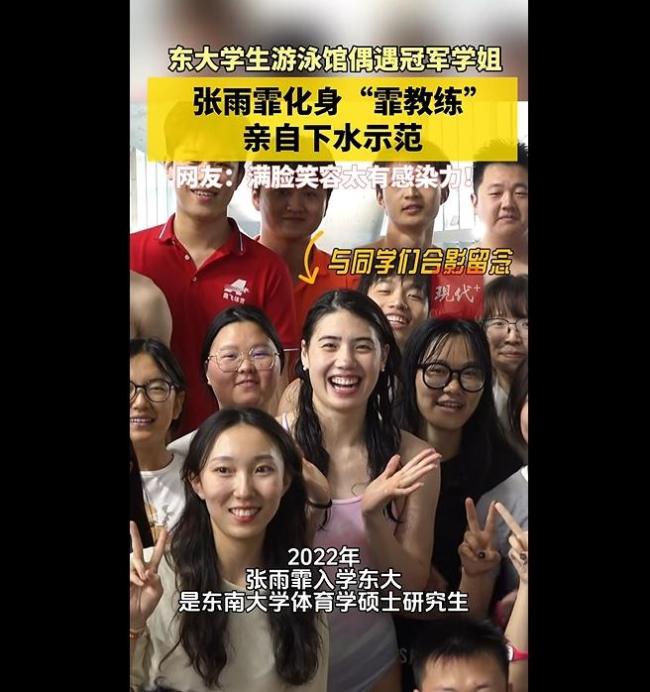

张雨霏在母校游泳被“预备”晃到了 冠军学姐惊喜现身

专家:特朗普关税的命运一天就反转 政策博弈加剧市场动荡

Vert.x学习笔记-WorkerContext中的PoolMetrics要怎么用

非遗IP也开始卷“出海”了 探索跨界新可能

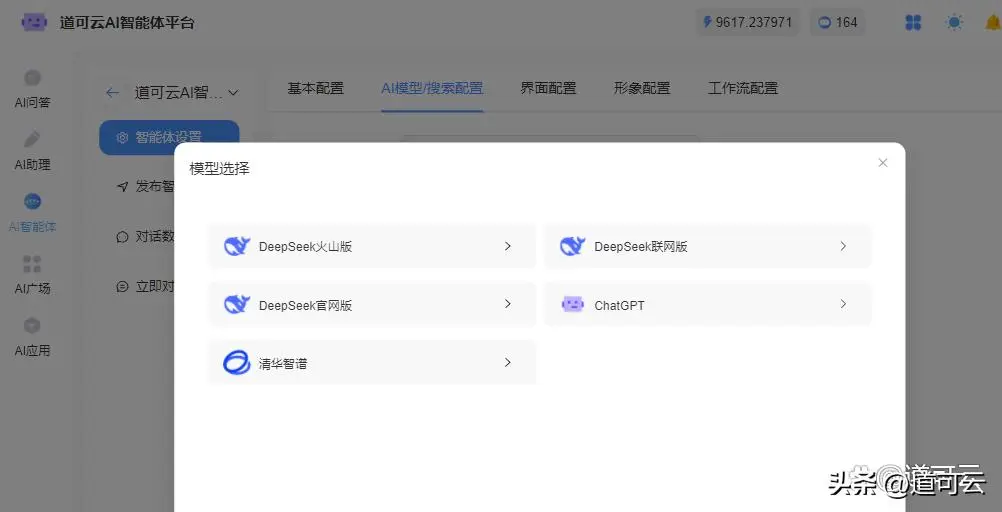

AI转型新范式:道可云推出“AI分阶付费模式”,破解企业AI转型高投入困局

“中国麻辣烫发源地”官宣揭牌 乐山五通桥获殊荣

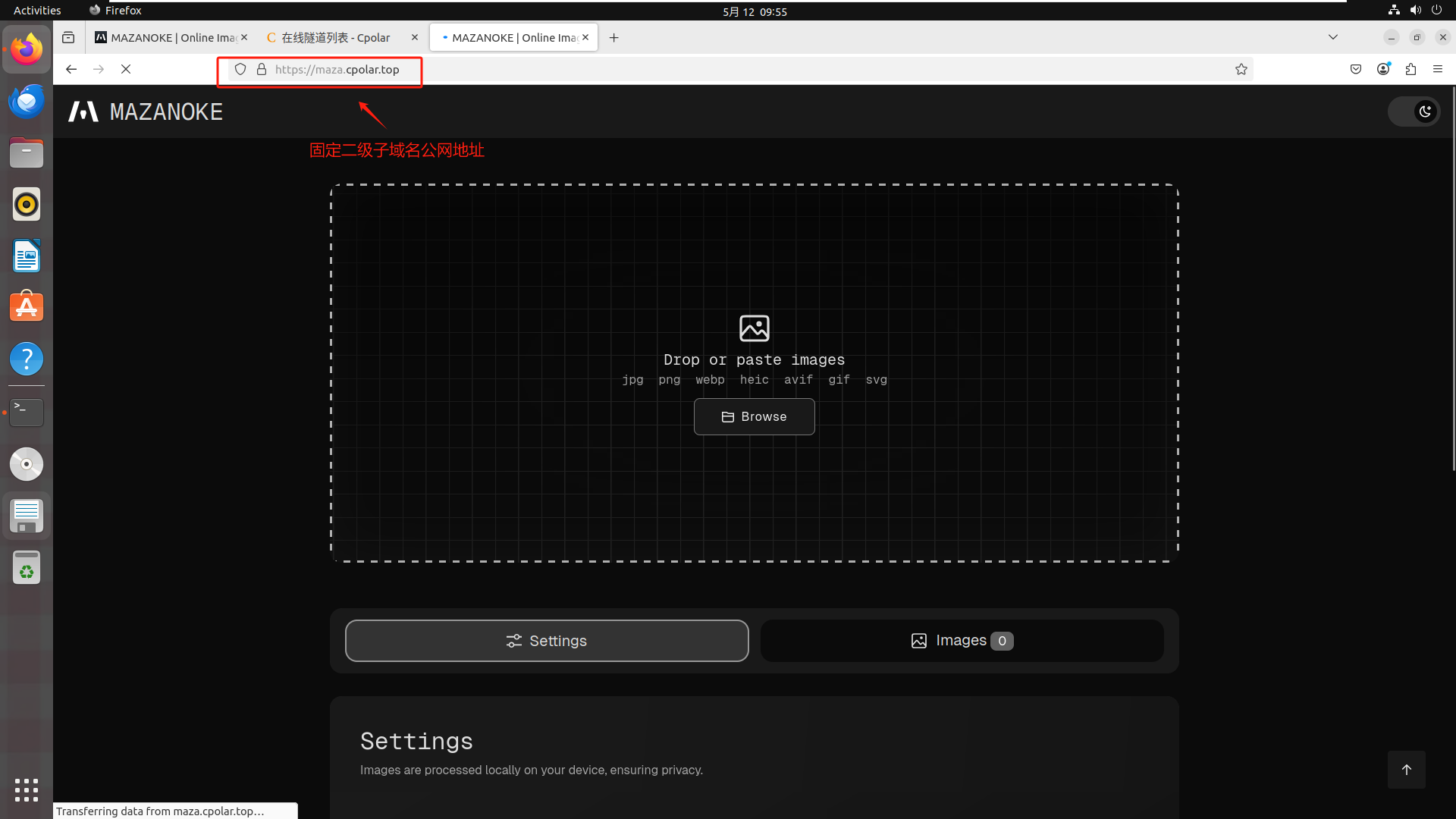

MAZANOKE图像优化器本地部署与cpolar随时随地远程使用

随笔笔记记录5.10

九旬上海夫妻遭“极度危情” 如厕遇阻二老摔倒

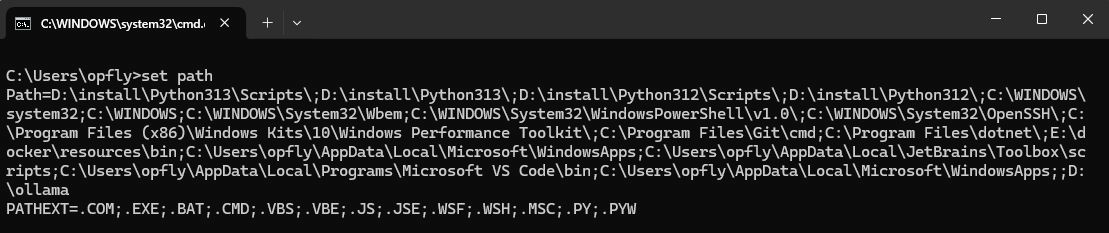

Windows系统上Python如何升级及版本管理

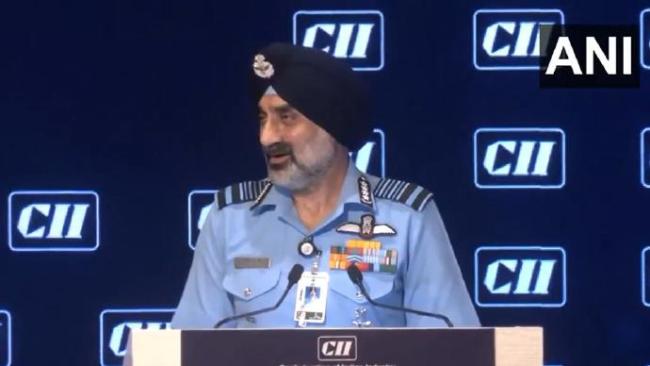

印空军参谋长担忧国防采购项目拖延 影响关键项目进度

博主:哈佛的起诉震慑到了美政府 学术自由与政治博弈

- 2025澳门乒乓球世界杯拉开帷幕!孙颖莎火力全开霸气十足

- 券商年内发债规模已超3000亿元 资本驱动增长新时代

- 网传武冈一棵300年古银杏树遭砍伐 警方已立案调查

- 北京一大学生获得重大贡献奖励 举报售卖国家秘密

- 警方通报摩托男三次别停宝马 恶劣行为受罚

- 审判长回应订婚强奸案事实认定 证据链完整确凿

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势