毕业即失业 无人机培训该降虚火了 就业前景存疑

全国无人机培训机构数量迅速增长,截至今年6月初已超过2500家,各地考试中心的报名人数也急剧增加。这一现象背后有着宏大的政策背景,低空经济连续两年被写入政府工作报告,预计未来几年将有100万无人机操控员岗位的需求。

巨大的人才缺口和广阔的就业前景吸引了大量年轻人参加培训考证。由于小型及以上无人机操控员须持证上岗,从事常规农用无人机作业的人员也需取得操作证书,这为众多培训考证机构带来了显著商机。报名无人机培训班的学员中,既有希望提升职业技能的相关行业从业者,也有不少期待“多本证书多一条路”的在校生。“零基础一月拿证”“高薪自由”等宣传标签,正吸引着更多年轻人涌入这一新赛道。

然而,许多行业新人在投入高额学费后却面临“毕业即失业”的窘境。一些培训机构在招生时打出“包就业”的幌子,但实际承诺往往名不副实。某些无人机培训就业协议条款内容与“包就业”宣传实质相悖,不仅对就业推荐设置额外前提,甚至将“毕业前的实习”纳入“包就业”范畴。

此外,培训机构的课程质量良莠不齐,教学水平难以保证。为压缩成本、追求利润,部分机构压缩培训课时,教学以应试为导向,导致学员得不到足够的系统学习,匆忙上岗还可能埋下安全隐患。如同某些驾校培训,学员虽考得驾照却不敢独立上路,不少无人机培训机构虽能批量培训入门级飞手,却无法使其掌握真正的岗位技能,新人因怕摔机赔钱而不敢飞行的情况极为普遍。

更需注意的是,尽管无人机应用在许多行业领域仍属新兴事物,但随着无人机操控日趋智能化、简易化,无人机飞手作为专门岗位的社会需求究竟有多大,值得怀疑。事实上,不少无人机应用场景已不再依赖传统人工手动操控,通过前期基础设置,已经能够实现智能运转。随着技术的快速迭代,一些无人机培训将很快落后于市场需求。

从长远看,单一的飞行操控能力难以满足行业深度发展需求。例如,操纵植保无人机需要对农业有扎实理解;进行电力巡检则需熟悉输电线路架构、故障识别技术,甚至要能结合气象条件预判潜在风险。因此,会操纵无人机固然是求职的加分项,但只会操纵无人机并不足以在激烈的职业竞争中站稳脚跟。

当前泥沙俱下的培训热潮可能催生一场人才泡沫。招聘平台数据显示,尽管无人机相关岗位招聘数增长迅速,但求职人数的增速更为惊人。有志于成为无人机飞手的年轻人需根据自身情况理性抉择,避免盲目跟风入行。监管部门应及时出手,严查“包就业”等虚假宣传,对侵犯学员合法权益的机构坚决予以制裁,并建立行业退出机制。同时,建立培训质量评估与认证体系,细化场地、师资等硬性标准,引导市场从追求数量转向提升质量。有关部门和行业协会应及时引导广大求职者打破“重证书轻能力”的思维定式,培养具备解决复杂问题能力的复合型人才。只有当职业技能培训真正契合产业升级的脉搏,百万年轻人投身其中的热情才能结出硕果。

相关文章

男子误杀邻居宠物螳螂赔偿400元 邻里误会引发争执

网红“狗头萝莉”建议不要搞擦边 一时满足不值一辈子偿还

云南村民驱车1000多公里给榕江送火腿 千里支援暖人心

王鸥现身何九华演出现场 恋情成谜 低调撒狗粮

罗马仕员工回应停工停产:感觉被抛弃 停工6个月引发担忧

两男子射杀邻居家两只猫被拘 邻里纠纷引发悲剧

李佳薇回应凭《天后》揭榜成功 十年历练再登巅峰

《恶意》揭露慈善黑幕 网络暴力下的道德拷问

山东舰访问香港,700官兵排“国安家好”字样,释放三大信号

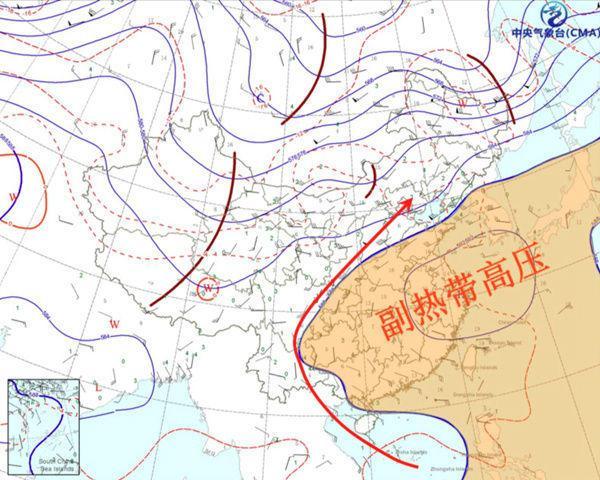

北方为何高温湿热组合登场 罕见闷热引热议

马斯克回应“参选时间”:明年 “美国党”成立引发讨论

被吹上天的国产片也翻车了 续作口碑崩塌

甘肃血铅幼儿园的老师也在测血铅 师生同检引发关注

中缅泰将全面清剿电诈园区 联手打击取得显著战果

2人遇难5人失联 游客包车游川西坠河 家属急寻目击者线索

游客包车游川西坠河2死5失联 家属急寻目击者线索

幼童躺街上被快递货车碾压身亡 监控记录悲剧瞬间

登贝莱:我们要找拜仁报点小仇 团队更强信心足

赖清德“团结十讲”背后谋“独”祸心昭然若揭

以色列民众抗议示威 要求政府尽快达成停火协议

- 景德镇车祸司机撞人前0.4秒才打方向 20岁小伙疯狂驾车致惨剧

- 英特尔87.5亿美元售出Altera51%股权 银湖成大股东

- 什么是C9高校联盟?中国顶尖大学联盟

- 登贝莱:真正激励我的是集体荣誉 目标首夺大耳朵杯

- 一季度1.63亿人次出入境 同比增长显著

- 浙江省最新癌谱发布 肺癌居首引发关注

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势