以色列袭击伊朗核科学家内幕披露 关键人物遇害

6月25日,以色列对伊朗德黑兰进行空袭,造成多栋住宅楼损毁。6月28日,伊朗在首都德黑兰为牺牲的军事指挥官和科学家举行国葬。媒体报道称,在此次冲突中遇害的核科学家包括伊朗伊斯兰阿扎德大学校长、理论物理学家穆罕默德·迈赫迪·特赫兰奇以及曾任伊朗原子能组织负责人的核工程师费雷敦·阿巴西-达瓦尼等人。

以色列总理内塔尼亚胡声称,此次袭击已使伊朗的核计划推迟了数年。前政府官员和专家认为,袭击重创了伊朗快速推进核武器研发的能力。截至以伊此轮冲突停火生效时,至少11名遇害科学家中的多数人曾直接参与核弹头组件的测试与建造工作,包括引爆系统、高能炸药以及触发链式反应的中子源等关键部件。

伊朗外交部长阿拉格齐表示,伊朗始终是《不扩散核武器条约》的忠实成员,坚持在国际法框架下和平利用核能的权利,并无意寻求核武器。美国反扩散事务前国家安全主任埃里克·布鲁尔分析指出,若只是随时间推移缓慢流失专业人才,尚有缓冲余地来培养替代者。但若正全力推进核武研制,这种人才损失将造成更严重的冲击。

尽管以色列暗杀了多名核科学家,但伊朗仍拥有大批在该领域工作多年的科研人员。以色列于6月12日晚间至13日凌晨发动名为“纳尼亚”的行动,采用一种“特殊武器”暗杀了伊朗10名核科学家中的9人。第10名核科学家在其他9名科学家死后不久也被杀。这些核科学家都是在睡觉时被杀害的,以色列多年来一直在密切跟踪伊朗核科学家的动向,此次被杀的10名核科学家在去年11月被列入暗杀名单。

据科学与国际安全研究所所长戴维·奥尔布赖特透露,行动最重要的目标人物之一是阿巴西-达瓦尼。作为伊朗核开发相关工作的奠基人之一,阿巴西-达瓦尼曾担任伊朗秘密计划“阿马德工程”的管理者和高级顾问,其科研工作主要聚焦于中子引发器的研发。另一位遇害科学家是特赫兰奇,他曾负责高能炸药研究。

11天后,在以伊停火协议生效的几个小时前,伊朗北部地区发生袭击,造成另一名科学家赛义德·萨迪吉·萨贝尔死亡。他因被指控从事核武器相关工作而受到美国制裁。萨贝尔生前担任重要科研机构“沙希德·卡里米集团”负责人,该组织为伊朗国防创新与研究组织开展爆炸物相关研究项目。

核科学家一直是暗杀目标。自1950年以来,为埃及、伊朗和伊拉克核计划工作的科学家频频遭到暗杀。据称,美国和以色列对核科学家实施的袭击次数最多,英国和苏联也曾参与此类袭击。在以色列此次行动之前,已有10名参与伊朗核计划的科学家在袭击中丧生。

一名不愿具名的以色列高级官员表示,以情报机构相信杀死核科学家是“纳尼亚”行动中最重要的部分,因为伊朗的军事领导人和设施更容易被替代或修复,而核科学家的知识则需要更长时间才能重新掌握。然而,有证据显示,伊朗已建立起一套精密的核专才培养体系,使得伊朗在顶尖核科学家接连遇害的情况下,其核计划仍能持续推进。

过去20年间,伊朗通过沙希德·贝赫什提大学、谢里夫理工大学和马利克·阿什塔尔大学等高校,成功延续了其核武器研发能力。资深核科学家常与青年学子共同开展实验研究。美国佐治亚理工学院国际事务副教授詹娜·乔丹和雷切尔·惠特拉克认为,尽管以色列将科学家视为关键知识来源进行打击,但伊朗国内可能仍有数千名相关科研人员,这令针对科学家的打击效果存疑。二人还指出,以色列的策略风险极高,既可能无法有效遏制敌方核计划,又易引发公众愤慨并招致报复。

相关文章

吴克群现身街头帮患癌小朋友卖花 爱心行动温暖人心

63岁儿子陪养父游全国 孝心铺就万里旅程

保时捷女销冠再成半年度销冠 有望打破年销记录

女儿烫伤脸 母亲维权未果致自身流产 维权之路艰难曲折

专家:特朗普对中国另有期待 柔性外交背后的算计

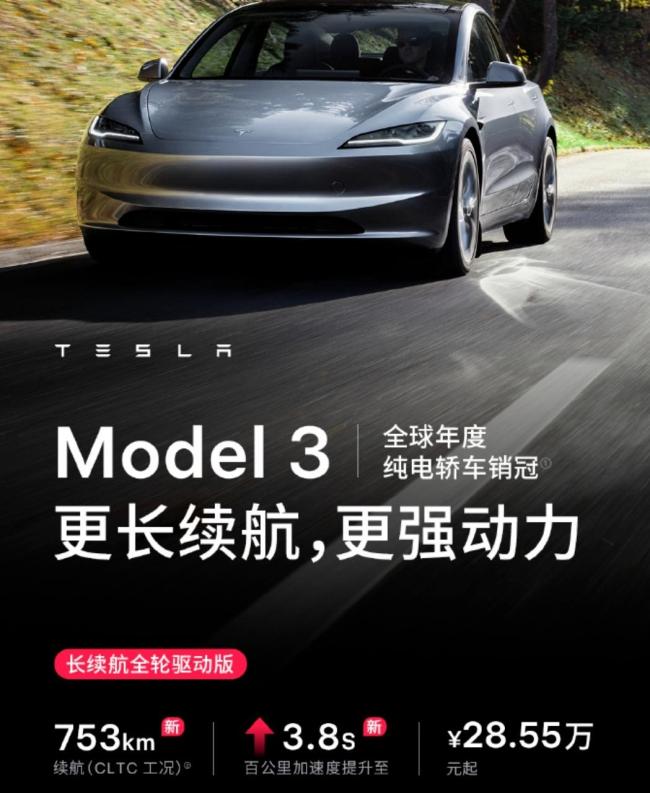

特斯拉中国宣布涨价 续航升级售价上调

多架歼-20起飞迎敌逼退外机 捍卫主权寸土不让

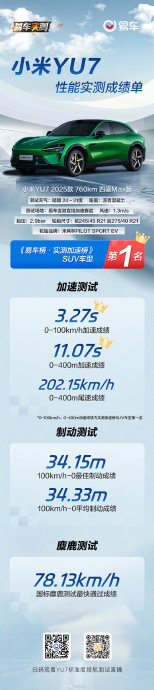

小米YU7 Max加速成绩出炉 双双霸榜SUV第一

男孩骑行身亡案涉事司机将起诉高德 导航缺陷引发争议

博主:《书卷一梦》靠癫破圈 反套路喜剧成黑马

如何解读伊什叶派对特朗普下追杀令 宗教裁决的威力

媒体人:洪森对阵佩通坦是捏软柿子 边境摩擦背后的利益博弈

泰国最年轻总理佩通坦被停职,政坛将走向何方?

特朗普将访华的消息可靠吗 诚意与压力下的考量

女生高考462分 超北大录取分150多 短跑健将的辉煌逆袭

上海飞东京航班速降8700米 航司道歉 紧急备降大阪引发关注

湖北咸丰县城积水已退 生活秩序恢复正常

男子邮轮跳海救女后获救 英雄父亲赢得欢呼

- 多米尼加屋顶坍塌致231死 全国哀悼六天

- 直击西双版纳泼水节现场 欢笑与激情的盛宴

- 美国人疯狂下载DHgate 中国工厂视频引爆热度

- 100万买保时捷车窗打不开关不上 体验感还不如10万的车

- 一句妻子的责任抹杀了她全部价值!看到《成家》里面的奇葩相亲男是真的有被气到

- 广东一地惊现“蚊卷风” 摇蚊婚飞奇观引发关注

- 俄一军工厂遭乌无人机袭击 致3死20伤

- 俄称打击乌设施 乌称俄重兵集结前线 战况持续胶着

- 美议员扬言对中印加税500%意欲何为 反俄政治表演

- 上半年重点房企拿地总额同比增33.3% 央国企主导投资

- 装修进度95%咖啡店被淹两次 店主分享逆境故事

- 湖北咸丰逢大暴雨致多车泡水 灾情严峻救援进行中