重庆直辖以来最大国资改革交卷 成效显著止损瘦身

历时约一年半,重庆直辖以来最大规模的国资改革取得了显著成果。5月27日,重庆市国资委召开新闻发布会,介绍了重庆国资国企改革的情况。重庆市国资委党委书记、主任曾菁华表示,这是重庆直辖以来最大最艰苦的国企改革攻坚战。

数据显示,2024年重庆市属重点国企利润总额突破377亿元,同口径增长12.8%,增加值1288亿元,同口径增长6.3%。2025年1月至4月,重庆市属重点国企实现利润总额121.2亿元,同比增长9.6%,营业收入1045亿元,增加值397亿元,同口径分别增长4.3%和7.2%。

这轮国企改革始于2023年底,当时重庆市委六届四次全会提出“三攻坚一盘活”改革方向,要求深入推进国有企业、园区开发区、政企分离改革攻坚,全力推动国有资产盘活。曾菁华在会上表示,按照“止损、瘦身、提质、增效”的改革要求,重庆动真碰硬、唯实争先,推动重组整合取得重大突破,治亏增效取得重大进展,资产盘活实现整体提升,现代化国资国企治理体系加快完善。

数据显示,这轮国资国企改革以来,重庆市属重点国企数量从51家整合为33家,整体亏损面下降到18.6%,法人主体压减近70%。中国企业改革研究会研究员周丽莎认为,重庆国企改革在优化资源配置、提升企业效率和竞争力方面取得了实质性进展,具有较好的示范意义。

从2023年底开始的“三攻坚一盘活”给重庆国资改革带来了挑战。曾菁华此前表示,“三攻坚一盘活”的主战场是国资国企,应按照“止损、瘦身、提质、增效”的目标思路,分层分类突击“止损治亏”,深入细致攻坚政企分离;常态化开展重庆市属国企“三清三减三增”,加快存量国资规范高效盘活,深化国企“瘦身健体”。

目前,重庆国资在止损瘦身方面成效显著。通过专业化整合,实际运行的法人主体从2260家压减到690家,压减率近70%。压降管理层级,重庆市属国企原则上控制在3级以内,个别如上市公司控制在4级,使其扁平化管理。建立精干高效总部,使企业总部从以行政管控为主转变为价值创造为主,在战略管控、投资管控、风险管控、人员管控、党建统领等方面功能得到加强。

此外,在止损治亏方面也取得重大进展。改革前重庆市属国有企业亏损面长期在40%左右,经过这两年大量止损治亏的工作努力,目前重庆市属重点国企的整体亏损面下降到18.6%,剔除掉一些政策性、功能性、建设期、培育期的合理亏损企业,经营性亏损面已经下降到13.7%。资产盘活持续发力见效,市属重点国企累计盘活资产1510亿元,回收资金595亿元。

重庆国资委还探索出两条高价值的国资重组路径:专业化重组和央地国企合作。本轮国企改革以“明确核心功能、界定主责主业”为重要任务,着力破解“企业因何存在、国家要国企做什么”的核心命题。重庆国企改革专业化重组聚焦了六大领域:先进制造业、专业化现代服务业、基础设施建设运营、城市发展和综合开发、金融服务、文旅融合发展。自2024年10月启动以来,重庆市国资系统谋划推动的5批次19组集团层面战略性重组改革全面落地,将市属重点国企由原来的51家整合为33家大型企业集团。

数据显示,今年1月至4月,重组整合的15家企业营收同口径增长4.8%,利润增长31%,增加值同口径增长22.8%。在重庆市属重点国企集团层面重组基础上,改革同步推进跨领域专业化整合。目前已完成人力资源、自然资源、检验检测等13个领域整合,房地产、建筑、酒店、金融等领域的深度整合也在进行中。

最新的一例专业化整合案例是重庆三峡担保集团。2025年3月,重庆市政府批复,将以三峡担保集团为主体,吸收合并兴农担保、进出口担保。通过对3家担保公司专业化整合,推动解决增信资源相对分散、同质化竞争、抗风险能力较弱等问题,实现“分散竞争”向“集约赋能”转型,达到“1+1+1>3”的效果。

另一个重组路径是央地国企合作。重庆市的央地合作模式作为国资控制权交易的典范,近两年间已落地推进了多个重要案例。通过央地整合,可以打破地域限制,优化国有经济布局和结构,提升国有资本配置效率。地方国企通过央地合作的模式来盘活资产、提高经营效率是一条重要路径,重庆模式参考意义较强。

对于重庆国资下一步的计划,曾菁华表示,这次改革不仅表现为瘦身健体、盘活存量、止损治亏、重组整合等实践层面的具体做法,更是以高质量发展为主线,以功能性、制度性、转型性、优化性改革为认识论和方法论的一次全面深刻的改革攻坚。未来,重庆市国资系统将坚持以强化核心功能,提升核心竞争力为关键,推动国有企业高质量发展。曾菁华透露,在国务院国资委的指导下,重庆市国资委为33家大型国有企业集团划定了高质量发展的五条跑道:核心功能、主责主业、精干高效总部、重要子企业、个性化界定高质量发展的指标体系。

结合改革趋势与政策导向,未来重庆国企改革可能聚焦三个方向:一是深化科技创新与数字化转型,推进“四链融合”(创新链、产业链、资金链、人才链),加大研发投入;二是服务国家战略与绿色转型,加快布局新能源、人工智能等战略性新兴产业,推动氢能、光伏等绿色技术应用;三是完善市场化机制与容错制度,推广科技型企业股权、分红激励,激发创新活力,建立改革“容错机制”,鼓励试错创新,减少改革阻力。

相关文章

VS Code 插件 Git History Diff

挖洞日记 | Js中的奇妙旅行

前缀和实现题目:二维区域和检索 - 矩阵不可变

《碟中谍8》阿汤哥水下戏几乎盲拍 重装挑战极限

荔枝竟会导致低血糖!千万别多吃 当心“荔枝病”

男子翻女友手机发现女友未婚夫 女方:就是牌友而已

民警吃个饭就能识破骗局!成功保住店主30万元

《碟中谍8》上映 阿汤哥再现极限特技

曝华为正开发首款折叠平板 大屏便携新选择

15岁少年被困!这条“死亡沸腾线”有多可怕?

Labubu二手市场身价数万元 绝版老款成抢手货

Cursor系列(1):Cursor安装、虚拟环境

用户隐私如何在Facebook的大数据中得到保护?

男子徒步途中捡到巨型菌子激动到破音 温馨提示:切勿随意采摘与食用野生菌

京东向抚养3弟妹的05后骑手致敬 已与其签订正式劳动合同缴纳五险一金

店长回应女店员被男子骚扰 店长及时制住男子

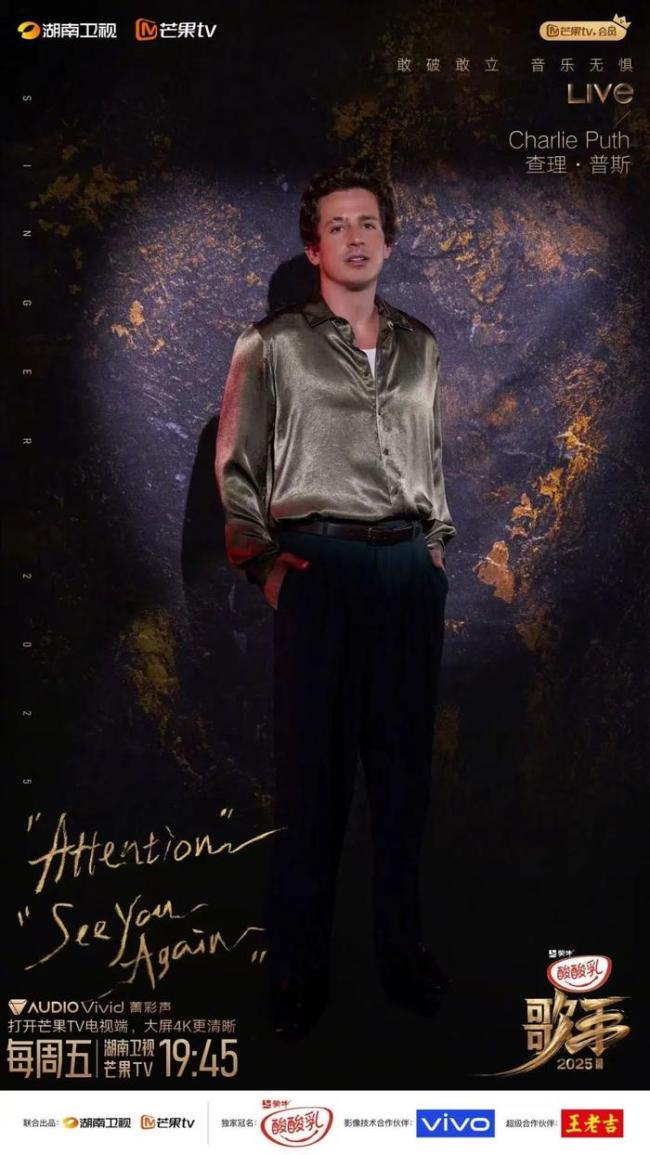

断眉歌手唱SeeYouAgain 长沙演唱会即将开启

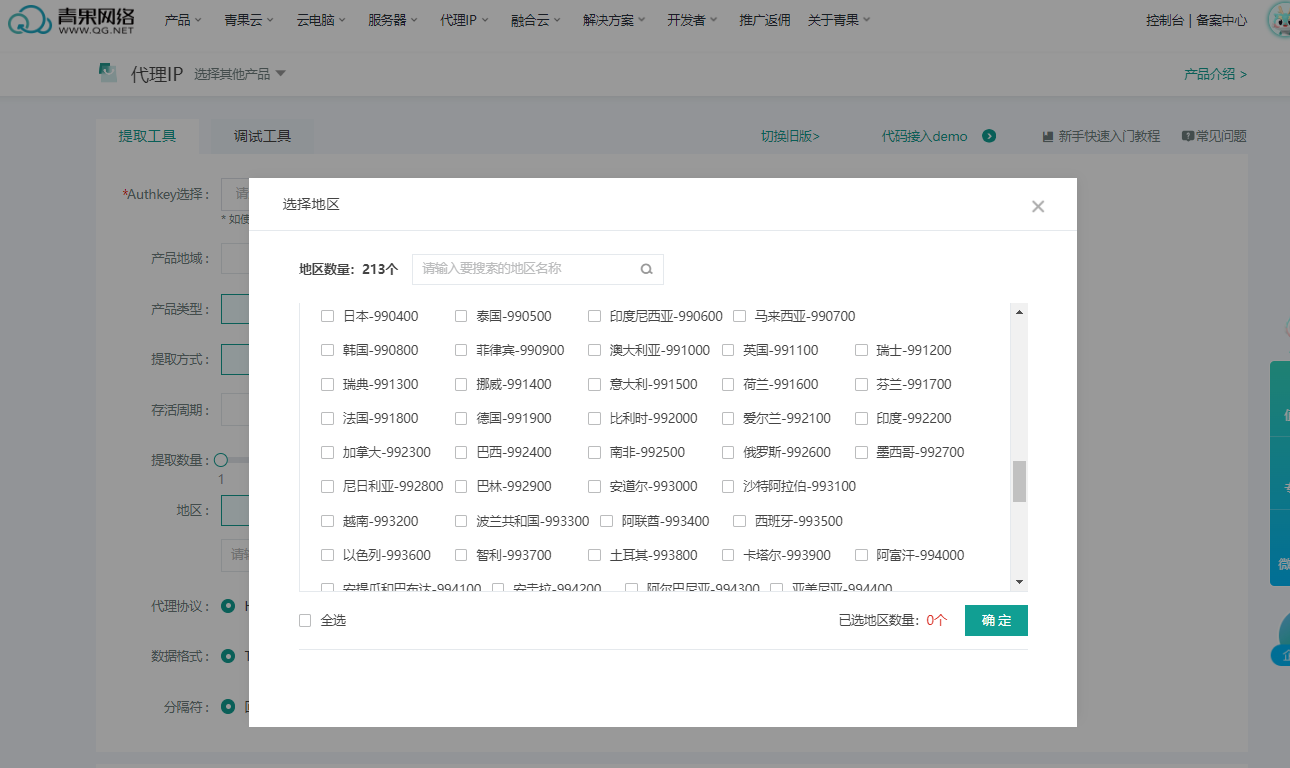

2025python实战:利用海外代理IP验证广告投放效果

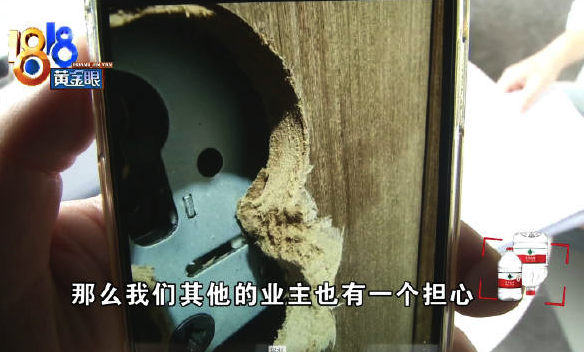

收房后送检入户门 精装四千一平业主说房门耐火不达标

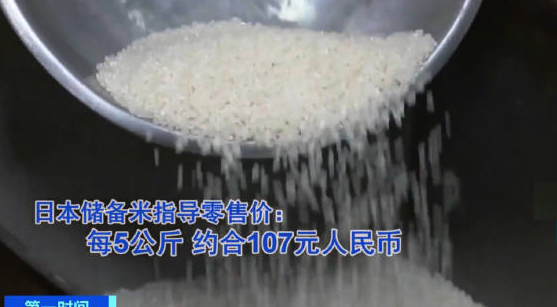

日本抢购大米网站崩了!网页一度因点击量过高无法打开

- 周鸿祎称君子不立危墙之下 :车的秘密往往藏在车底而不在车里

- 直击西双版纳泼水节现场 欢笑与激情的盛宴

- 强风席卷韩国在多地造成财产损失,许多建筑物倒塌

- 云南泼水节 “洗”警话题引热议

- 网购化妆品遭遇维权难 消费者权益受损引发诉讼

- 中国足协拟申办2027年U20亚洲杯 促进青少年足球发展

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势