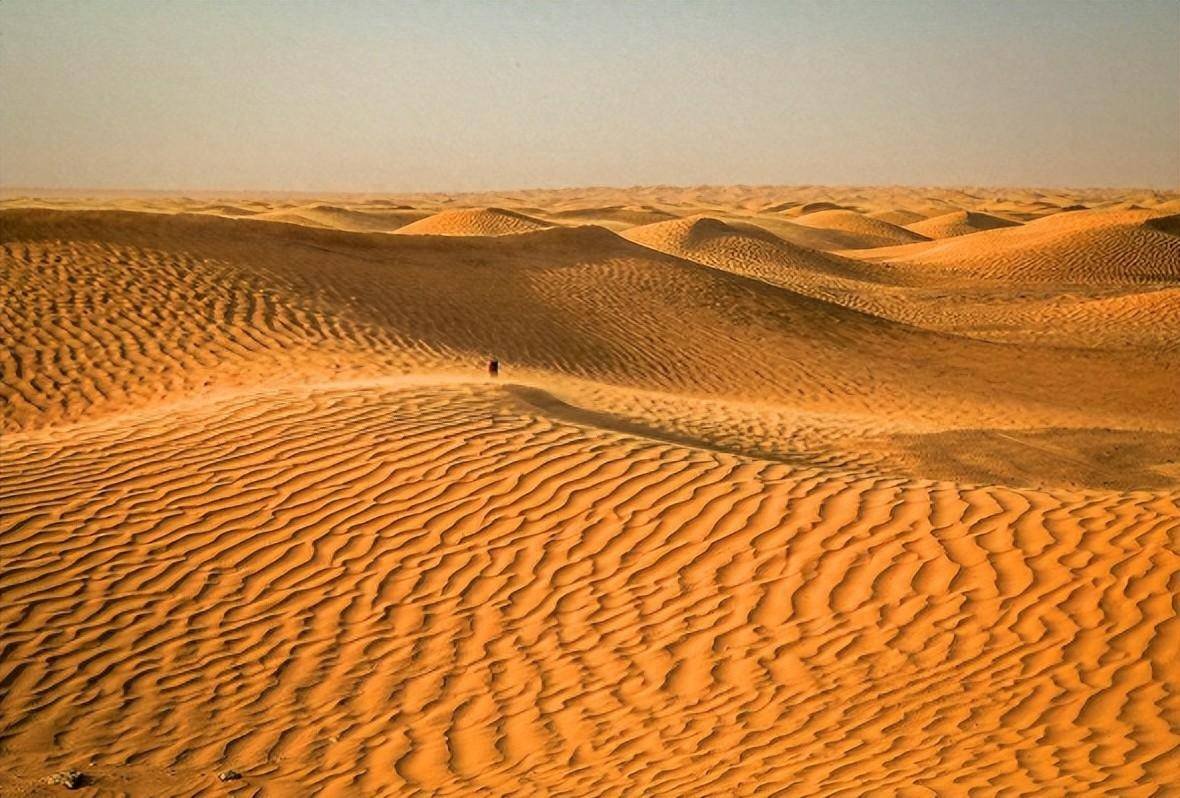

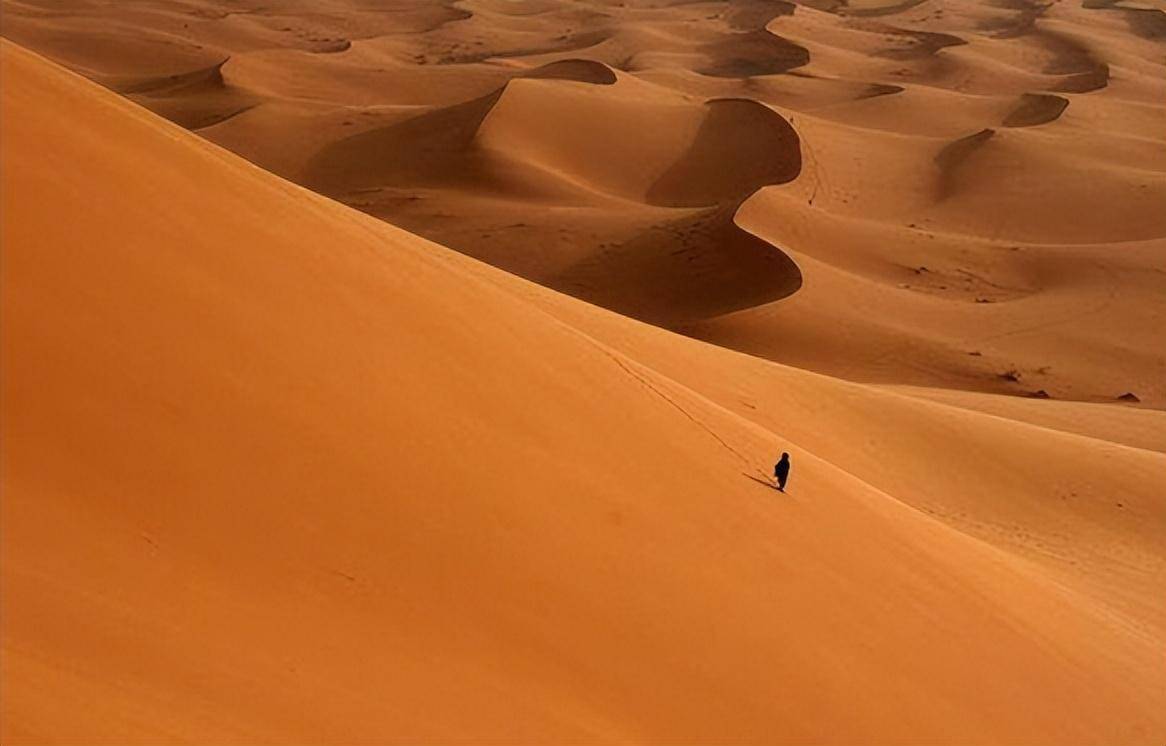

撒哈拉沙漠这片神秘的黄金海洋,表面上一片荒芜,沙粒无边无际,然而,我们或许很难想象,数百万年前,这里曾是绿洲遍布的沃土,后来气候变干,绿洲消失,代之而来的是沙海。

如今,我们站在沙漠边缘,眺望着金黄的沙丘,脑海里不禁浮现出无数疑问:沙漠下面埋藏着什么秘密?沙层有多厚?沙下是否隐藏着迷失的文明?

一、撒哈拉沙漠

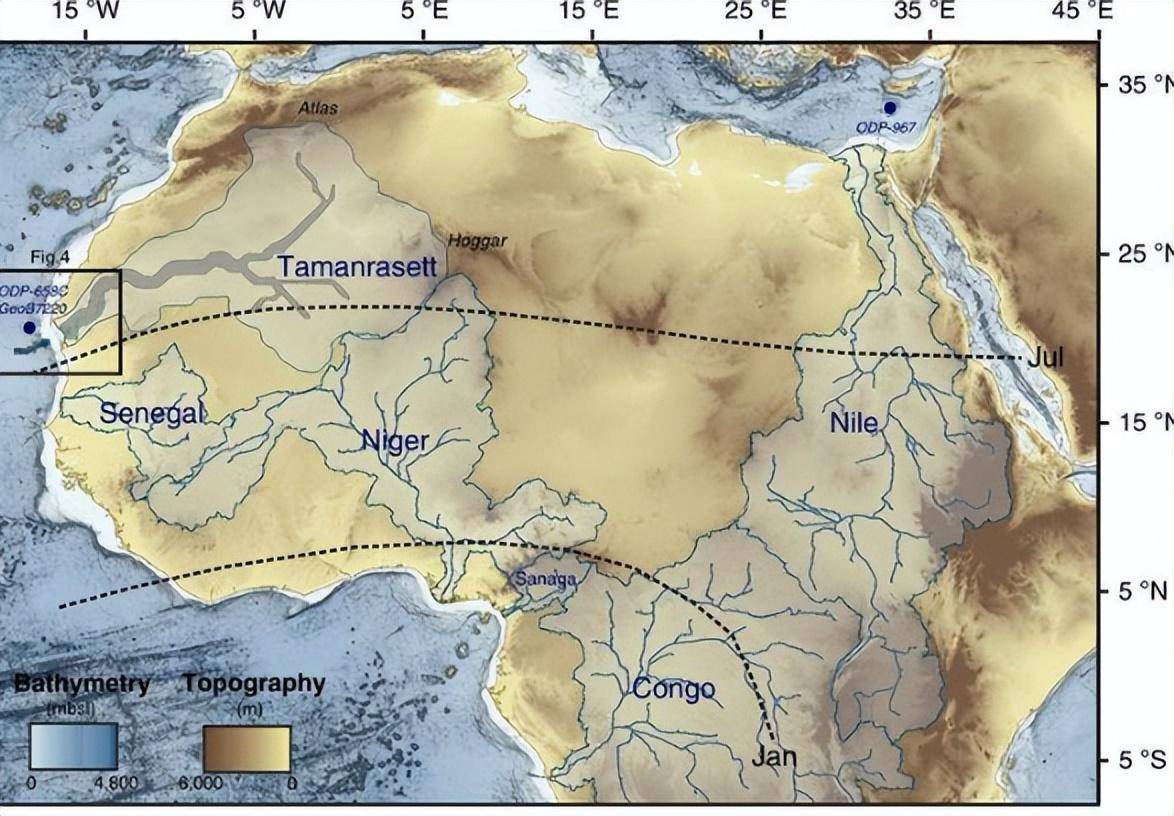

撒哈拉沙漠位于非洲北部,是世界上最大的热带沙漠,它神秘莫测的地下世界一直令人好奇,历史上,人类用各种方法试图探索这个广袤沙漠的奥秘。

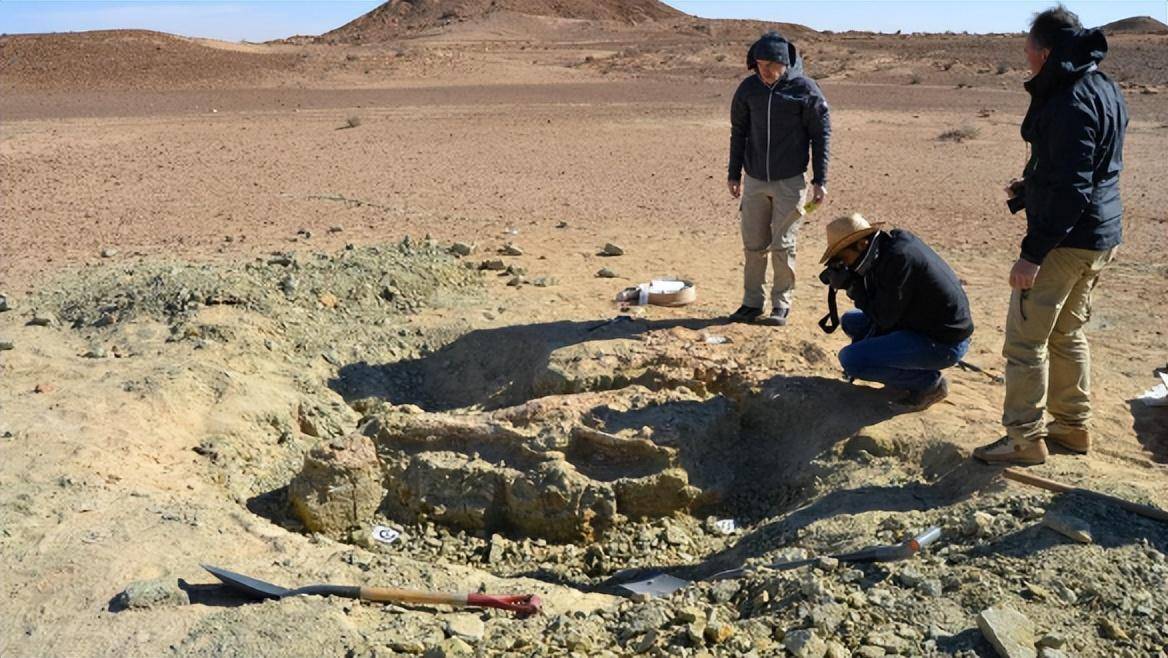

早在古代,勇敢的探险家就进入撒哈拉沙漠,用简单的工具进行挖掘和钻探,希望找到隐藏在沙丘下的宝藏,但由于装备和技术的局限,他们只能挖掘出极为有限的信息。

随着时间流逝,更多大胆的冒险者进入沙漠,使用更精良的设备,挖掘出一些古老文物,这为后人提供了宝贵线索,证实很久以前这里曾一片繁荣。

进入20世纪,随着探测技术的进步,人类终于可以更系统地观测沙漠的地下世界。

20世纪70年代,科学家首次使用地质雷达对撒哈拉沙漠进行了大范围测绘,他们向沙漠地下发射高频电磁波,通过分析反射回来的波形,绘制出三维立体的地层结构图,这项突破性的测量揭示了撒哈拉沙漠深不可测的一面。

测量结果显示,不同地区的深度从几米到300多米不等,平均深度约为150米,这意味着,高大的沙丘只是冰山一角,沙漠下还隐藏着我们未知的广阔领域。

为了更清楚地勘探沙漠的奥秘,科学家还利用先进设备进行了地震波测量。

他们在沙漠各处布设传感器,人工制造震波通过沙层,并根据传感器接收到的反射波,描绘出地下更精细的地质结构,这项艰巨的任务持续多年,终于获得了宝贵的科考成果。

那么撒哈拉沙漠深不可测的地下世界,究竟隐藏着怎样的惊奇?如果有朝一日,所有的沙粒被挖走,这里会出现怎样的景象呢?

二、挖空沙子底下还有什么?

表面上看,撒哈拉沙漠一望无际的都是黄色沙丘,风沙肆虐,周围荒无人烟,但是,如果我们深入挖掘看看沙漠下面的世界,你会发现这里的地质构造非常复杂,隐藏着许多科学家至今仍未完全揭开的奥秘。

撒哈拉沙漠的地层结构可分为数个区域,最上层是未固结的细沙,这是经过长时间风化形成的移动沙丘。

接下来是颜色较深的有色细砂层,含有一些矿物质和淤泥,再往下是颗粒较粗的沙砾层,这里风化的程度就小很多,最后,我们会挖到基岩层,这是一片完全未受侵蚀的坚硬岩石区域。

这种复杂的地层结构证明,沙漠并不是一成不变的,数百万年前,这里还是绿洲般的生态系统。

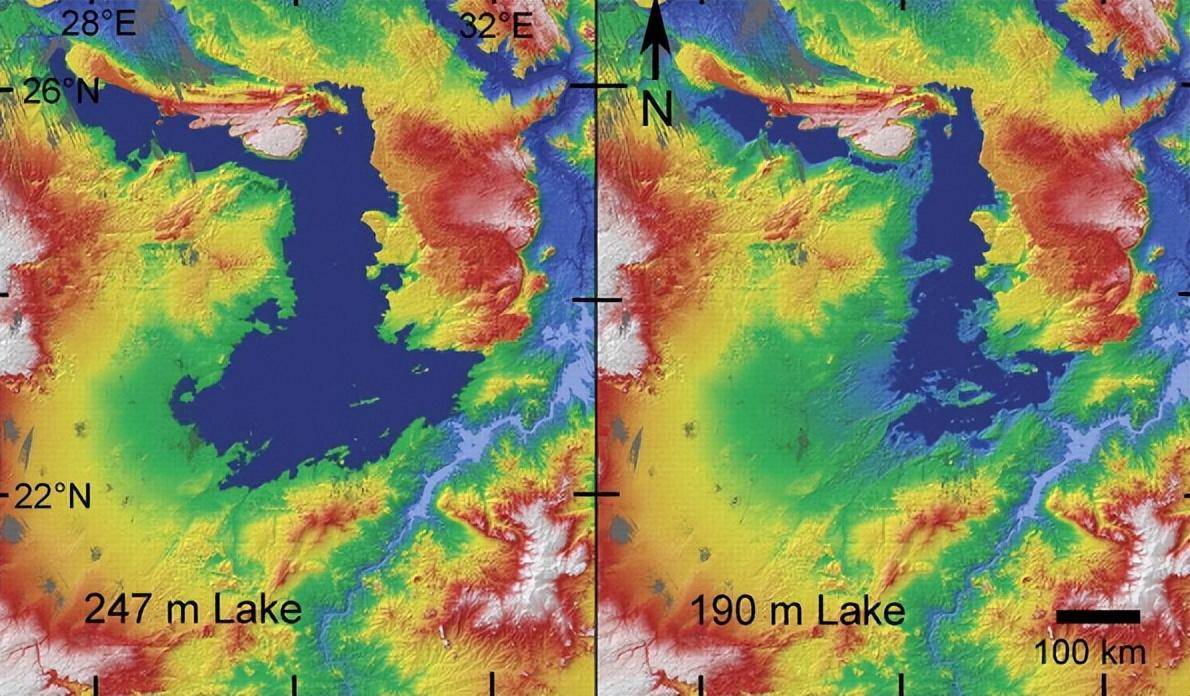

美国的地质学家利用空间探测的先进仪器,在撒哈拉沙漠表面下发现了古老河床和河谷的痕迹,证实这个地区过去水网密布、植被丰富,一些模型预测,如果引进水源进行灌溉,这里完全可以再次变成绿洲。

不仅如此,当今干旱的沙漠之下,或许还隐藏着丰富的地下水资源。

上世纪中期,利比亚在进行石油钻探时,意外发现了一个巨大的地下蓄水层,如果开发出来便能解决这个国家长期的用水短缺问题。

据此利比亚政府兴建了一条总长达4000公里的人工河,现已建成全世界最长的水利枢纽之一。

除了水资源,沙漠地层中还蕴藏着丰富的石油、天然气等矿产资源,这些资源的开采,也能支持周边国家的经济发展,一些考古学家还在沙漠深处发现史前文物,证明过去这里曾是文明发源地。

可以说,表面的沙漠只是撒哈拉的一部分,它的下层世界所包含的奥秘,才是真正令人震惊和向往的。

当科技进步到可以安全快速开采沙漠深处的资源时,这里将会迎来一次真正的变革和复兴,届时,撒哈拉沙漠将不再是贫瘠与荒芜的代名词,而会焕发出无限的生机和活力。

三、曾经的绿洲撒哈拉

撒哈拉沙漠如今是世界上最大的灼热沙漠,广袤的黄沙和岩石构成了一片荒芜景象,然而在遥远的过去,这里曾经是一片生机盎然的绿洲。

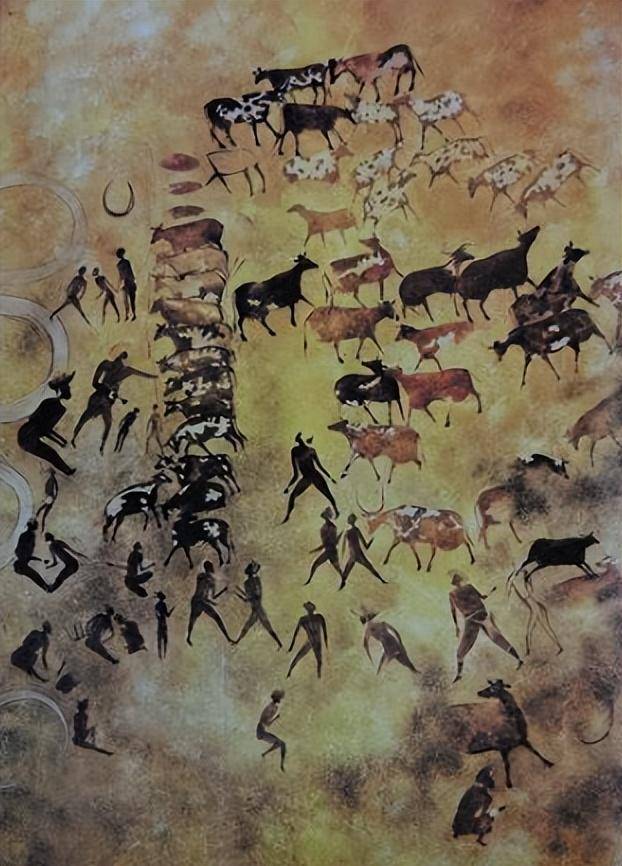

根据考古发现,早在12万年前,撒哈拉地区就有人类活动的痕迹,洞穴中的岩画生动描绘了当时栖息这里的水牛、大象、河马等动物,说明了当时气候湿润,植被丰富。

科学研究也证实,7000年前左右,这里有河流、湖泊分布,是古代牧民放牧、耕种的地方。

撒哈拉的绿洲是如何变成沙漠的呢?一种说法是地球自转轴倾角的变化导致北非地区气候变干,植被退化,最终沙漠化。

还有一种观点认为,特提斯海的消退减弱了北非的夏季风,降水减少才是主因,尽管争议仍在继续,但可以确定的是气候变化扮演了决定性角色。

撒哈拉过去的绿洲植被以针叶林和落叶林为主,常见的针叶树有松树、冷杉等,它们茂密的树冠减少了水分流失,落叶树如榆树、栎树等,可以通过秋季落叶来适应干旱。

这些树木构成了一个复杂的生态系统,为其他生物提供食物和栖息地,松鼠、啄木鸟在树上觅食筑巢,麋鹿吃树叶,野兔在树荫下休憩,针叶林和落叶林交错分布,为绿洲提供了丰富多样的生存环境。

动物方面,除了大型食草动物,还有狮子、猎豹等猛兽,以及羚羊等骆驼的祖先,它们与植被构成了一个平衡的生态系统。

随着绿洲萎缩,部分动物灭绝,其他动物则进化出了抗旱特征,如骆驼可以长时间不饮水,狮子群落的数量减少,它们开始夜间觅食保持体力,羚羊的皮肤也变得更厚更干燥,减少水分流失,动物为了适应环境变化做出种种应对。

古代牧民也在这片绿洲上生活了几千年,他们狩猎采集为生,在洞穴中绘画记录生活,这可能就是最早的“摄影”艺术。

考古学家在洞穴墙壁上发现过抽象符号,这可能是早期文字雏形,牧民们在河边耕作,种植粮食维持生计,绿洲为他们提供了足够的资源,文明得以萌芽。

虽然绿洲已成历史,但沙丘下可能隐藏着古代文明遗迹。

四、撒哈拉之眼的奥秘

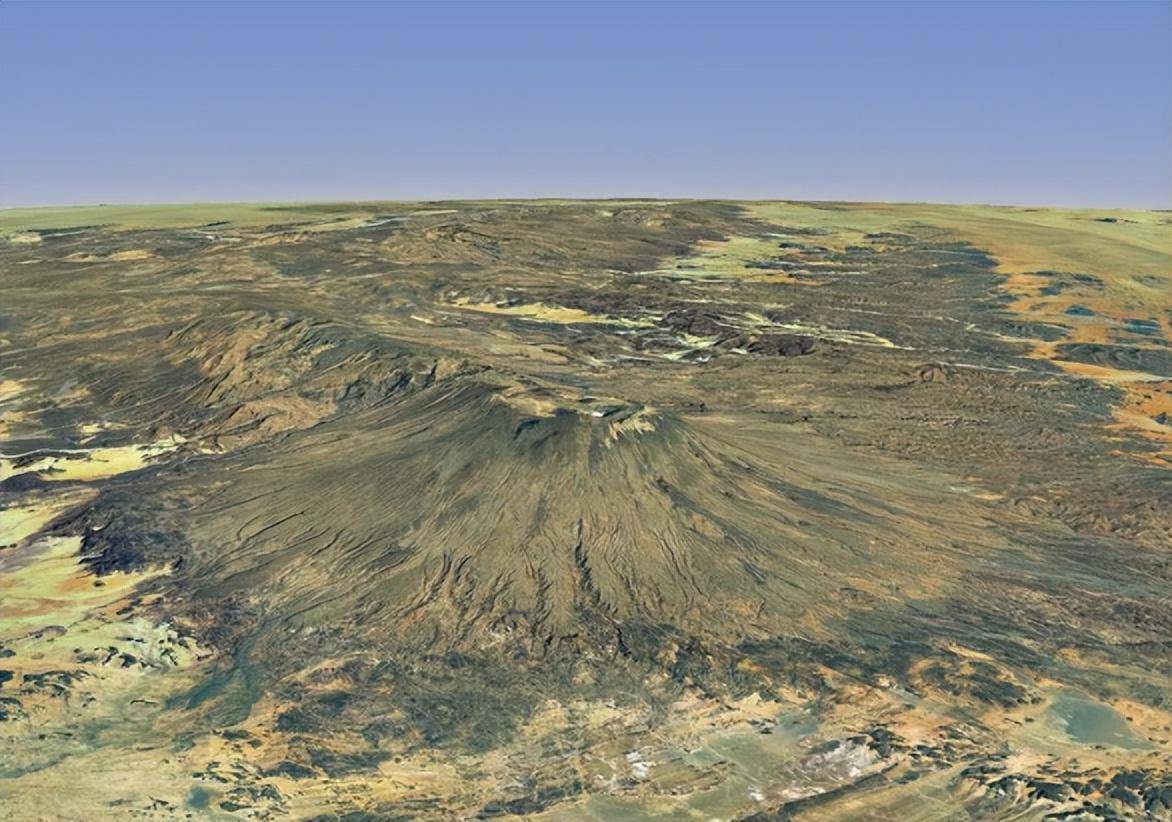

1965年,宇航员从太空中意外发现,撒哈拉沙漠中有一处奇特地貌——一个巨大的同心圆状结构,它的外观极像一只注视苍穹的巨眼,于是人们将它命名为“撒哈拉之眼”。

这一发现立即引起了科学界的强烈兴趣与广泛讨论,起初,许多人认为它是古代小行星撞击地球而形成的巨大陨石坑。

这种看法似乎合理易懂,因为从太空观察,撒哈拉之眼的圆环结构与已知的陨石坑具有某些相似之处。

然而,经过实地考察,研究人员却没有找到陨石撞击的确凿证据,例如撞击时产生的高压能引起特殊的岩石变形,或者在撞击点周围会留下陨石本身的化学成分痕迹,但在撒哈拉之眼都没有发现这类迹象。

既然撒哈拉之眼的起源并非小行星撞击,那这一独特地貌的成因又是什么呢?继续对该区域进行地质调查后,科学家终于找到了更为合理的新解释——“穹隆构造与差异风化”理论。

根据这个理论,在几十万年前,撒哈拉地区发生了剧烈的地壳运动,使地幔中的岩浆大量喷涌至地表,形成一个规模巨大的穹隆结构。

等岩浆冷却固化后,这一突起的穹隆就逐渐步入了漫长的风化侵蚀过程,由于构成穹隆的不同岩石对风化的抵抗力各有不同,逐渐发生了“差异风化”现象。

相对柔软的岩石层如粉砂岩、页岩更容易被侵蚀,逐渐形成了低洼的地带,而硬度较大的岩石层如花岗岩因更抗侵蚀而保留下来,变成了突出的圆形石脊。

数十万年的风化作用下,最终形成了撒哈拉之眼独特的同心圆层状地貌。

尽管撒哈拉之眼目前尚未受到明显的人为破坏,但长期的风沙侵蚀仍在持续,科学家预测这一奇观可能在不久的将来就会被沙尘所覆盖。

![~[更新高H] 傲娇小0的自我开发,全程开火箭!](https://p8.itc.cn/q_70/images03/20211016/07a366589efc47e595cd87524afe75d4.jpeg)