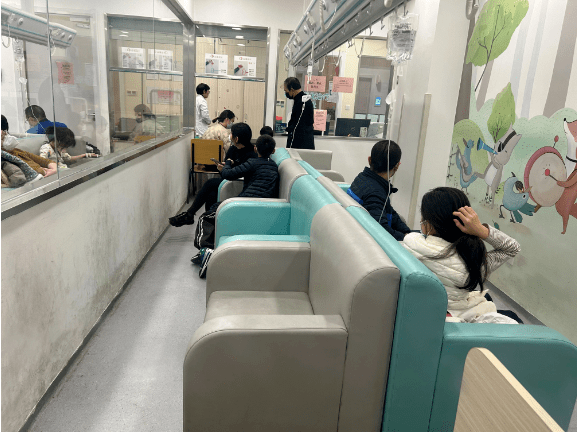

相比前一阶段肺炎支原体感染引发大量肺炎患儿,近期流感患儿较多,输液区的患儿数量暂时有所下降。上海龙华医院儿科主任医师李文介绍了近期该院儿童呼吸道疾病诊治的情况,“目前患儿还是以流感和肺炎支原体感染为主,部分患者为合并感染。”

12月6日17时许,上海龙华医院儿科病区

同时,李文提醒,和往年相比,今年呼吸道疾病一是来得早,二是发展很隐匿。她发现,有些患儿即使没有明显咳嗽等症状,但是CT检查已是肺炎。她建议家长督促儿童出门时戴口罩,勤洗手,减少前往人群聚集性场所的次数;一旦生病及时就医,不要带病去学校,身体恢复期间减少体育运动,保证足够的营养和休息。

肺炎支原体感染后,

如何检测、如何用药?

上海市胸科医院呼吸与危重症医学科主治医师张海介绍,支原体是一种大小介于细菌和病毒之间的微生物,是自然界中的常见病原体,肺炎支原体是其中的一种。由肺炎支原体引起的以间质病变为主的急性肺部感染,叫支原体肺炎。肺炎支原体经飞沫和直接接触传播,潜伏期约2至3周,潜伏期内至症状缓解后数周,都有传染性。它可发生于任何年龄,以儿童、青壮年、无基础疾病的患者居多。

肺炎支原体流行规律多为散发病例,约3至7年会发生一次地区性流行,流行时间可长达1年,流行年份的发病率是非流行年份的数倍,2023年就是一个流行大年。当前,以上海为例,肺炎支原体的传播较之前已有小幅回落。

主要临床症状

肺炎支原体感染的主要症状是发热和咳嗽,也可伴有头痛、流涕、咽痛、耳痛。轻者可无明显症状或仅有上呼吸道症状;重症者表现为肺炎、肺实变、胸腔积液等。

检测手段

在有症状的患者中,使用核酸诊断结合血清学检测,可能目前是诊断肺炎支原体感染的最佳方法。

核酸诊断:基于核酸(包括DNA或RNA)技术的肺炎支原体检测方法,如荧光定量PCR、环介导等温扩增(LAMP)和实时荧光恒温扩增技术(SAT),适用于感染后的快速诊断。

血清学特异性抗体IgG和IgM检测:一般而言,IgM在感染后一周内上升,2至3周达峰,4周开始下降,2至3月后降至最低,可用于近期是否感染的判断,但儿童检出率较低;IgG一般在2周出现、5周达峰,长时间维持,可用于流调,属于回顾性诊断,可判断是否之前有感染。

治疗用药

张海表示,临床上主要的治疗药物为大环内酯类抗菌药物,包括阿奇霉素、红霉素、克拉霉素等。由于肺炎支原体肺炎有自限性,早期使用适当抗生素可减轻症状及缩短疗程,通常疗程为10至14天,难治性病例延长至3周,不宜将肺部阴影完全吸收作为停药指征。

然而,我国成人肺炎支原体对大环内酯类药物具有高耐药率的特点。如果一旦出现大环内酯类药物耐药,8岁以上儿童可以使用四环素类药物,如多西环素、米诺环素、奥马环素等;成年患者可以使用呼吸喹诺酮类药物,比如左氧氟沙星等。

哪些情况需要及时就医?

如果家长发现孩子出现以下任何一项情况,都需要高度警惕:第一,孩子发热持续3天,体温未有好转或病情反复;第二,孩子有明显咳嗽、呼吸频率增快,或伴有喘息、呼吸困难、发绀、头痛、恶心、呕吐、腹泻、皮疹、精神差、抽搐等情况,应及时就医。

专家提醒,戴好口罩在一定程度上可以预防感染。近期属于流行高发期,应少去人员密集的密闭公共场所。在家中、教室内、幼托机构、养老机构内,都应勤通风换气。市民们可多运动提高免疫力,日常注意高营养、高蛋白饮食,营养均衡。此外,青壮年应尤其注意休息,不要熬夜。

此外,还要警惕:今冬儿童可能出现两到三次发热!北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾表示,近期,在门诊中不乏出现反复发热的病例。目前多种病原体共同流行,即使短期内有过呼吸道疾病史,也要做好预防、不能放松警惕。

出现反复发热可能存在两种原因:一种情况是患者在症状减轻但尚未痊愈的状态下复工复学,环境变化、温度差异、过量运动等刺激影响,导致患者免疫力降低,出现病情的反复或加重。另一种情况则是出现了混合感染、交叉感染。他说,流感病毒、肺炎支原体、合胞病毒及新冠病毒等病原体在感染痊愈后会使人体产生相应的免疫能力,一般能在2到3个月内防止人体再次感染同种病原体。

他认为,托幼机构、学校的儿童在今冬有可能出现2到3次发热,家长应做好应对准备、提高警惕。

针对近期不少家长提出的“儿童生病了还能接种疫苗吗?”这一问题,北京市疾控中心日前表示,当出现轻微感冒或咳嗽等不适时,通常不会影响疫苗接种效果。但因为个体差异或病情进展的原因,有的孩子在接种疫苗后可能会加重原有不适症状,因此可以考虑暂缓接种。等孩子症状消失、疾病痊愈后再及时补种。

编辑:吴百欣

资料:上观新闻 新闻晨报 央视新闻 北京日报