乌方为何称蛛网行动人员安全撤离 无人机突袭成功

2025年6月1日,俄乌冲突迎来历史性转折点。乌克兰国家安全局宣布启动代号“蛛网”的特别军事行动,通过精心策划的无人机突袭,对俄罗斯境内多个战略空军基地发动毁灭性打击。这场行动不仅重创俄空天军核心战力,还使全球面临核战争的威胁——俄方紧急启动300万吨级战略核武器部署程序,核威慑阴云笼罩欧亚大陆。

乌克兰此次行动展现了惊人的战术创新。经过18个月的秘密筹备,乌方将数百架FPV(第一视角)无人机拆解后藏匿于普通货运卡车的木质结构中,伪装成民用物资渗透至俄境内目标机场附近。当卡车抵达预定位置,无人机群瞬间腾空,以蜂群战术突破俄S-300/S-400防空系统,精准命中伊尔库茨克州别拉亚空军基地、摩尔曼斯克州奥列尼亚空军基地等四大战略要地。

乌方宣称,此次行动摧毁或重创俄41架作战飞机,包括图-95“熊式”战略轰炸机、图-22M3“逆火”超音速轰炸机及A-50预警机,直接导致俄方战略航空兵损失达70亿美元,相当于俄远程机队34%的战力被瘫痪。现场视频显示,别拉亚基地的四架图-95轰炸机在爆炸中燃起冲天大火,机身碎片散落跑道,俄军苦心经营的“后方纵深”防御体系彻底崩塌。

俄方最初将事件定性为“恐怖袭击”,但随后删除相关声明,改称桥梁“坍塌”,试图淡化损失。军事专家倪乐雄指出,这种措辞转变暴露俄方的矛盾心理:既想保留报复选项,又希望避免局势彻底失控。然而,俄伊尔库茨克州州长科布泽夫不得不承认,该州斯列德尼镇军事基地遭无人机袭击,发射平台卡车被封锁,“破坏分子落网”——但乌方旋即回应所有行动人员已安全撤离。

面对空前失利,俄罗斯迅速启动核威慑程序。6月2日,俄战略导弹部队宣布将300万吨级战略核武器部署至俄乌边境及白俄罗斯方向,同时激活“亚尔斯”洲际导弹发射井和“北风之神”级核潜艇的战斗值班。俄国防部声明称,此举是对乌克兰“直接威胁俄领土完整”的回应,并警告“任何对俄本土的攻击都将招致毁灭性核反击”。

值得关注的是,俄罗斯的核反应已超越常规威慑范畴。其新版《核威慑国家基本政策》明确将“大规模无人机袭击”纳入可触发核反击的场景,并首次将战术核武器部署至白俄罗斯西部边境,直接威胁波兰、立陶宛等北约国家。军事分析人士指出,这种“低当量、高精度”的核武部署,试图通过制造“有限核战争”幻觉来扭转战场颓势,但却极大增加了误判风险。

与此同时,俄神秘的UVB-76“蜂鸣器”电台突然发出8条加密语音信息,卫星图像显示核弹头运输线路周边出现异常军事调动。这一冷战时期遗留的核通讯系统,曾在古巴导弹危机期间传递过核打击指令,其重启引发国际社会对“核按钮误触”的高度担忧。

“蛛网行动”的冲击波迅速扩散至国际社会。乌克兰安全局局长马柳克直言,此举是对俄长期轰炸乌城市的“对等报复”,并强调乌方已具备“跨洲际精准打击俄核心设施的能力”。美国国务卿布林肯紧急表态,称中国可能在幕后斡旋,劝服普京克制核冲动,但同时警告“局势仍处于危险临界点”。北约秘书长斯托尔滕贝格则宣称,北约已做好“应对任何威胁”的准备,并暗示可能在波兰部署B-61战术核炸弹。

这场军事行动的深层影响远超战场范畴。它打破了俄罗斯“战略纵深安全”的神话——从北冰洋沿岸的摩尔曼斯克到西伯利亚腹地的伊尔库茨克,俄军引以为傲的“后方基地”在无人机突袭下脆弱不堪。乌克兰通过“低成本高杀伤”的非对称战术,迫使俄罗斯重新评估其国防体系,可能引发新一轮全球军事技术革命。更严峻的是,核威慑的螺旋上升正在侵蚀冷战后建立的核稳定框架:美俄核武库规模已达冷战峰值,战术核武器的“实战化”部署使“相互确保摧毁”原则濒临失效。

面对剑拔弩张的局势,国际社会陷入集体焦虑。中国军事专家张召忠警告,即使100枚百万吨级核弹爆炸,也将引发“核冬天”,导致全球农业减产70%、30亿人因饥荒死亡。美国科学家联合会(FAS)数据显示,美俄现役核弹头总数超过1万枚,其当量总和足以将地球摧毁数十次。

但核战争并非不可避免。专家指出,美俄仍存在“核禁忌”共识:尽管双方在乌克兰问题上激烈对抗,但均未突破“核武器用于本土防御”的底线。此外,中国、印度等第三方力量的斡旋可能为局势降温提供契机。正如联合国秘书长古特雷斯所言,“人类与核毁灭之间仅有一个误解或误判的距离”,当前最紧迫的任务是重建对话机制,防止危机滑向不可挽回的深渊。

乌克兰“蛛网行动”标志着现代战争进入“无人机+核威慑”的新纪元。这场战术胜利在重创俄罗斯的同时,也将全球拖入核战争的阴影。当300万吨级核弹头进入战备状态,当UVB-76电台的蜂鸣声再次响起,人类文明正站在历史的十字路口。是走向毁灭,还是回归理性?答案或许不在战场,而在谈判桌上——因为在核战争中,没有赢家。

相关文章

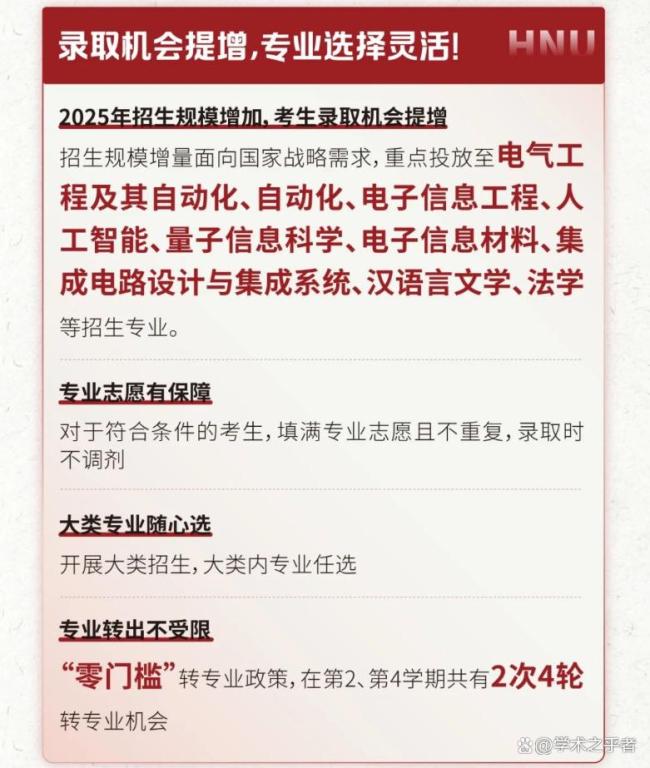

湖南大学扩招文科计划 新增专业聚焦国家战略

时隔84天大盘票房再破2亿 六一儿童节票房创新高

台湾废核电空气污染加剧 环团呼吁2028无煤中火

端午假期民俗体验成热点 周边游主导市场

网友投诉君乐宝奶粉现虫 食品安全引关注

新加坡八旬失聪老人在家死亡 邻居闻异味报警

滕州10岁失联男童溺水身亡 搜救发现已无生命体征

端午假期后大范围高温来袭 晴热返场气温升

端午北京公园迎客449万人次 特色活动丰富游园体验

AI大模型如何对治幻觉

印度“空中白宫”引关注 富豪梦碎豪宅空置

【笔记】在 MSYS2(MINGW64)中安装 Python 和 pip 并正确使用指南

Unity3D仿星露谷物语开发55之保存地面属性到文件

18万人口德国小城为何吸引樊振东 再续乒乓缘

Bin称闹剧结束了 BLG横扫晋级

新造车5月再洗牌:小米守第五,市场格局趋稳

进阶日记(一)大模型的本地部署与运行

网易游戏转型能否突破天花板 端游接棒成新增长点

韩大选冲刺 四位前总统“出手” 各阵营使出浑身解数

【速通RAG实战:进阶】19、如何有效评估与改进RAG应用

- 首次发布!我国强化培养民政高技能人才!新政助力人才发展

- 绵绵的羊暂未回应,绵绵的羊卫生巾被曝有异物!

- 上海启动25个城中村改造 推进“两旧一村”更新

- 小伙看房被控非法侵入案二审 新证据力证无罪

- 布克:太阳未达预期但不该放弃 美好事物需时间积累

- 专家:欧盟剑指美国科技巨头 关税争端升级

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势