甘坑古镇,原名甘坑客家小镇,位于广东省深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李路18号,占地面积18万平方米,起源于明清时期,是荟萃深圳本土客家民居、客家民俗、客家建筑、客家民间艺术、客家传统美食、客家田园风光于一体的客家文化特色小镇、深圳特色文化街区。2017年7月,甘坑古镇入选首批国家级文旅特色小镇,获“2017中国文化旅游融合先导区(基地)试点”。2018年,甘坑古镇获评“广东省文化旅游融合发展示范区”。2019年12月,甘坑古镇入选中国最受关注特色小镇20强。2022年,甘坑古镇获评国家3A级旅游景区。

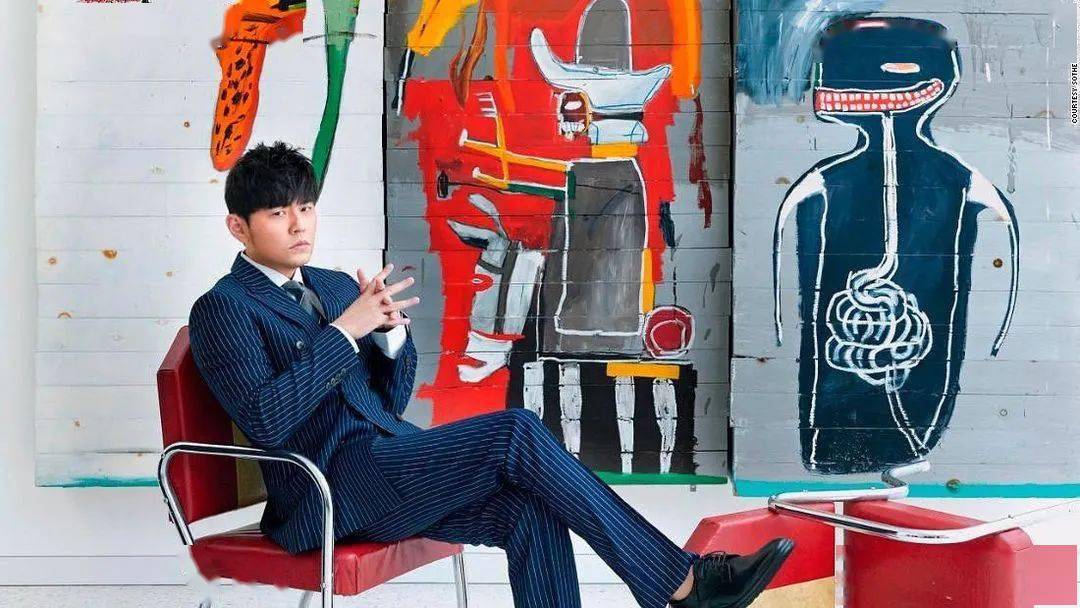

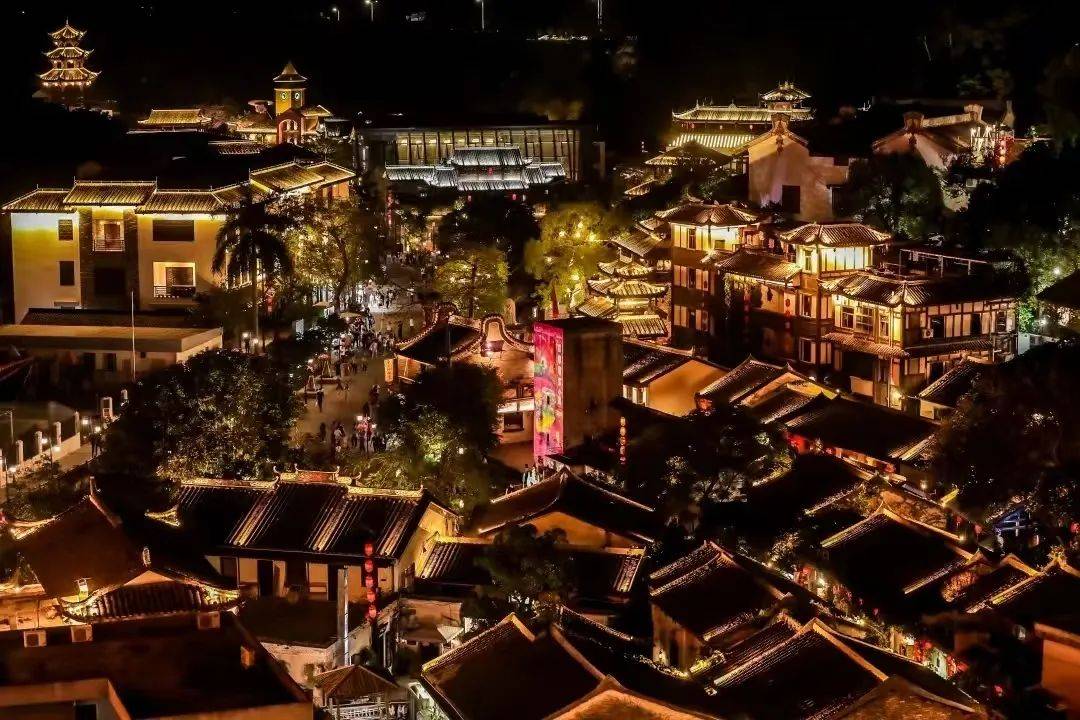

夜色中的甘坑古镇。华侨城文化集团供图

沿着吉华街道甘李路一路向西上行,不远处便可看到这样一个客家村落:随处可见的亭台楼阁溢满悠悠古韵,依依垂柳道不尽百年风华,一条条青石小道似在诉说着令人神往的古老传说……

从被人戏称“第三世界”的偏僻角落到国家级文旅特色小镇,从凋敝破败到华丽转身,如今的甘坑古镇可谓在一砖一瓦、一草一木间静默地书写着一个百年老村的“变形记”。这个百年村落的转型缩影,既是改革开放这一伟大洪流中所激荡起的璀璨浪花,也预示着新一代的甘坑人,在洗脚上田、“种”完房子后,正昂首迈进一个创新发展的新时代。

消防安全整治

拉开蝶变序幕

“甘坑”,因地势低洼、甘泉汇聚成坑而得名,是一个拥有350年历史的古镇。这个位于深圳东部的客家村落,距离全国著名的高新技术产业园区坂雪岗科技城仅数里之隔,却一度是贫穷落后的代名词,被不少人称之为“被遗忘的角落”。

“上世纪八九十年代的甘坑,可以说是大布吉片区最偏僻落后的村。”如今年逾八旬的“老甘坑”张新明对当时甘坑的凋敝破败记忆犹新,“村内地势低洼,逢汛必涝。一下暴雨,水能没过膝盖。”

彼时,甘坑片区的产业多为胶花厂、五金厂、玩具厂等资源消耗型企业。比起地理环境上的偏僻落后,因产业低端、人员混杂、基础设施薄弱而导致的消防安全隐患问题,更是时刻悬在甘坑人头顶上的“达摩克利斯之剑”。

时任布吉街道党工委副书记的龙云,在21世纪初的头十年里,曾亲眼目睹了甘坑多次火灾事故的发生。“那时的甘坑老村里,除了村民自建的农民房,仅有一两处工业园,进驻产业低端,入住人员素质不高,加上村里本身基础设施薄弱,导致消防安全、社会治安、安全生产等隐患颇多。”龙云回忆,彼时的甘坑老村,房屋多为土木结构,加之村内分布着数量众多的生产廉价木家具、棉被和床垫的小作坊,火灾风险一直居高不下,“几乎每个月都会有大大小小的火灾事故发生。”

2010年,布吉街道被深圳市列为火灾隐患重点整治地区。以此为契机,布吉街道党工委、办事处拉开了治理甘坑火灾隐患的序幕。“当时,针对甘坑老村内的消防风险点,我们一方面大力整治村内人居环境、完善公共基础设施配套,另一方面逐步淘汰家私、纸箱等低端产业。”龙云介绍。与此同时,为杜绝消防隐患、防止安全事故发生,彼时的甘坑社区股份合作公司决定把整个老村的老房子按照当时的价格统租下来,租期15年。

老屋租下来后,甘坑老村又该何去何从?有人主张拆迁卖地,有人主张拆旧建新……众说纷纭之下,一种对甘坑老村朴素的眷恋情结影响了当时的甘坑人做出了一次至关重要的关键决定:甘坑老村群山环抱,有山有水有百年老屋,何不效仿距其几里之外的坂田手造街,将其改造成传承客家民俗记忆的文化旅游生态园?

“当时,我们通过召开股东大会、原村民和党员干部开展大讨论、入户宣传等形式,组织居民参观考察成都城市旧改典范——宽窄巷子的发展模式,并特邀宽窄巷子的总策划杨健鹰莅临甘坑现场指导,最终形成了发展‘客家小镇’的共识。”时任甘坑社区股份合作公司董事长钟拥军介绍,彼时的甘坑专门请来了坂田手造街的缔造者、客家商人江坤城和他的顺利莱公司,对甘坑老村里的客家老建筑进行修旧如旧的保护性开发,在保留现有人文历史资源的同时,打造多元化的客家文化小镇。

充满古韵的街巷。华侨城文化集团供图

2012年,甘坑社区股份合作公司委托北大研究院编制了《甘坑客家小镇城市设计》及《深圳甘坑生态文化公园详细蓝图》,以甘坑老村为重点,坚持“保护为主、以旧修旧”理念,利用甘坑社区保存较好的客家历史文化及建筑风貌,通过综合整治、更新改造等方法对甘坑片区客家文化内涵进行挖掘和修复,整合社区宅基地及生态控制线范围内的230.96公顷土地,统一承租并升级老村房屋400余间,以状元府、南香楼等客家古建筑为载体,结合山、水、田、园的小镇形态,根据特色景观及客家文化主题,规划建设文化休闲区、特色产业区、农耕体验区、湿地科普区、农业观光区、山地运动区六大板块,打造传承客家文化的风情小镇,并引入商业运营公司盘活社区内鱼塘、菜地、河道等资源,带动片区内老旧工业区整体升级。

此后几年,甘坑坚持开发与保护结合、生态与文态相融、特色文化与非遗文化融合,相继打造了文化休闲区、特色产业区、农耕体验区、湿地科普区、农业观光区、山地运动区等六大板块。至2016年初,昔日一片凋敝的甘坑老村里有了可歇息的安逸院落、可回看的百年传统、可享用的客家美食,一座具有浓郁客家风情的文化小镇初具雏形。

“三修复一升级”

奠定发展根基

栽下梧桐树,引得凤凰来。正是甘坑人所秉持的这份客家情结及其精心打造的客家风情小镇,在2016年的深圳文博会上成功引来了华侨城集团这只“金凤凰”。

2016年5月,华侨城集团与龙岗区政府签约,在甘坑注册成立华侨城文化集团,致力于整个小镇及周边区域的开发运营,并将建设范围从以往的甘坑老村(客家小镇)拓展至以客家小镇为核心的周边片区(东至布澜路,西至布龙路,南至布李路,北至机荷高速),总规划面积12.37平方公里。随即,华侨城投入300亿元打造甘坑新镇项目,进一步扩大客家小镇集聚规模,并确立了“文化+旅游+城镇化”的发展战略。

围绕该战略,华侨城采取与政府、社区股份公司合作的方式,以创意、管理、资本介入,通过IP文创、VR内容科技产业、古镇生态旅游和旧城改造等内容,实现产城游一体化,打造集“文化、生态、科技、旅游”于一体的甘坑客家小镇。

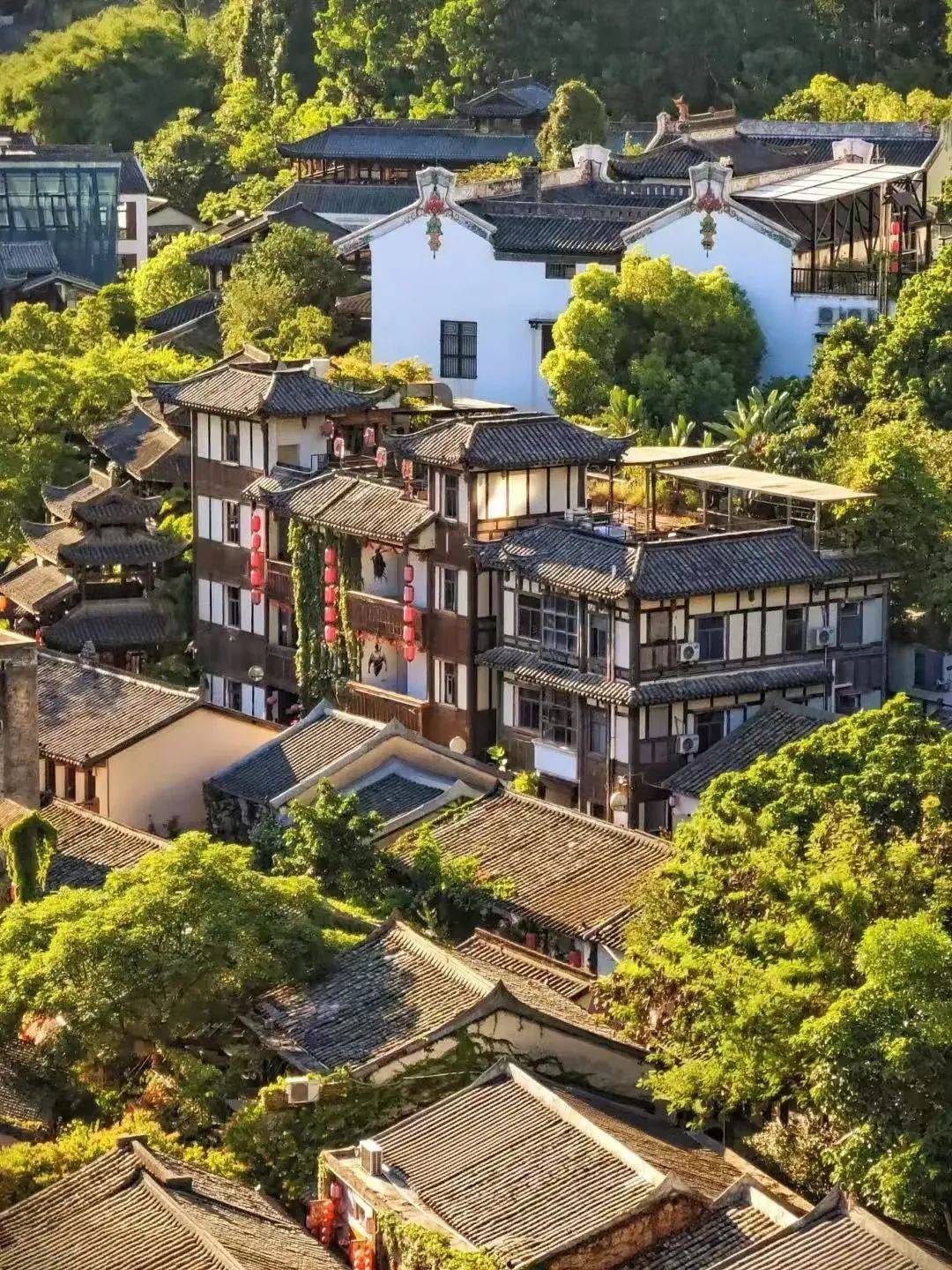

甘坑古镇焕然一新。华侨城文化集团供图

根据华侨城的规划,甘坑客家小镇以“传统遇见未来”为定位,致力成为以生态田园为基础,以客家文化为内涵,以客家风韵建筑为空间载体,以民俗节庆、养生美食、非遗保护、田园体验为核心内容,集文化旅游、田园休闲、生态度假、文化展示、科普教育为一体的多元复合型旅游目的地。在该定位下,主要围绕“三修复一升级” (即“文化修复”“生活修复”“生态修复”及“产业升级转型”)的工作重点,利用甘坑保存较好的客家历史文化及建筑风貌,根据特色景观和客家文化主题,通过综合整治、更新改造的方法,打造传承客家文化的客韵古镇。

“所谓‘文化修复’,是指通过文旅古镇项目,打造独具神韵的客都古村,传承、弘扬传统客家文化,守护深圳乃至广东文化根脉,留住一代人的乡愁与记忆。”据时任华侨城文化集团总经理胡梅林介绍,在立足甘坑传统客家文化资源禀赋的基础上,华侨城按照“保护性开发”原则,通过穿衣戴帽、修旧如旧的方式,修缮、维护历史建筑,并以“甘坑客韵”为主,充分挖掘“衣、食、住、行、游、娱、购”七大旅游元素,深化文旅融合,坚定文化自信,再现客家传统文化之美。

“生活修复”则是指在因地制宜深挖客家文化的同时,打造独属于甘坑客家文化标签的生活方式与文化情景。围绕这一工作重点,华侨城逐步完善甘坑片区文体设施配套,开放古镇文博馆资源,并充分挖掘夜间经济资源,通过举办系列夜间文化活动、调整夜间商业业态、实施夜间泛光工程、完善夜间设施配套等多项措施,促进古镇夜间消费经济的功能和品质提升,提升居民精神生活之美。

“生态修复”凸显的则是对“绿水青山就是金山银山”理念的坚守,通过改善片区环境和城市景观,保护、修复片区生态系统,提升其宜居度和城市品位。胡梅林介绍,华侨城坚持“保护优先、生态修复”的原则,依托小镇内原有的自然资源和生态基础,实施甘坑河道综合整治,解决甘坑客家小镇及周边内涝问题,并将甘坑河干流防洪能力提高至50年一遇。同时,串联绿道、公园、河道、森林、湿地等山水田园资源,对陡峭山地、荒废田地等进行改造复绿,打造鲜花农庄、蔬菜基地等,融入岭南翠竹、客家雕塑等景观,全力打造原生态的岭南村落风光。

俯瞰蝶变后的甘坑古镇。华侨城文化集团供图

在上述基础上,甘坑客家小镇坚定走产业转型升级道路,通过挖掘文化内涵,大力发展文化旅游和数字创意产业,打造蜚声国内外的“中国文创第一镇”。

“IP-Town”模式

缔造深圳文化新名片

客家文化是甘坑客家小镇的文化根基。2016年入驻甘坑后,以IP开发和保护为业务根基的华侨城文化集团在研究和挖掘中发现,客家凉帽是一种辨识度非常高的文化IP,不仅是广东省非物质文化遗产,甘坑也因此闻名。

“甘坑客家凉帽起源于清代,至今已有两百多年的历史。如今,甘坑人虽早已不再以编织凉帽为生,但这份手艺却传承了下来。”在胡梅林看来,华侨城之所以锁定小凉帽作为甘坑的文化IP,正是力图使小凉帽这一客家生活资源转化为旅游共享资源,通过小凉帽IP化,把传统客家文化资源转化为世界通用语言和行为载体。

2016年8月,华侨城文化集团结合凉帽元素,加上古色古香的小镇气质以及人们对客家女性贤惠、勤俭的认知,创作出了“小凉帽”的形象。小凉帽IP正式诞生,甘坑客家小镇的“IP Town”之路也就此拉开序幕。据不完全统计,从2016年至今,由“小凉帽”IP延伸而来的《小凉帽》系列动画不仅屡获威尼斯电影节亚太电影单元最佳未来影像和最佳沉浸影片两项金狮奖、加拿大中国电影节“最佳儿童片奖”等国内外专业大奖,还多次在央视少儿等频道热播,收获良好口碑;以“小凉帽”为切入点举办的小凉帽国际绘本奖,已成为华语第一、全球第三的绘本比赛新星;此外,“小凉帽”IP及其衍生内容还斩获了CCPC十大中国著作权人年度评选“专家特别提名奖”、国家广电总局优秀国产动画片、广东省广播影视奖一等奖、玉猴奖2020年度十佳授权主题项目、中国IP“金竹奖”等一系列荣誉,成为当下主流价值观的代表作品之一。

甘坑古镇随处可见凉帽元素。吉华街道办供图

与此同时,华侨城以“小凉帽”IP为核心,聚焦“文化+”IP产业链和超级IP群的构建,涉足小说、绘本、VR电影、动画、广播剧、童谣歌曲等系列作品以及主题酒店、主题农场、主题餐厅、国际绘本馆等主题衍生产业的开发,构建起完整的“小凉帽”IP全产业生态链,迄今共打造了一处汇聚美食及文化创意产品的商业街、两个传承客家文化的体验式亲子乐园、三类旧貌换新颜的保护性修复提升景观、四家风格迥异综合度假及商务功能的特色酒店、五座不同主题的传统与现代相融合的文化场馆、六项植根客家文化传统的主题活动,为游客提供丰富的文旅项目体验。

此外,依托当地丰富的红色历史底蕴,甘坑客家小镇所在的吉华街道深入挖掘其红色文化资源,在小镇里建立了由甘坑炮楼院旧址为主体的红色展馆和以弘扬家风家训建设、强化廉政教育为主题的家风家训馆,将小镇逐步建设成为深圳市内有影响力的爱国主义教育基地和党性教育基地。2017年,甘坑客家小镇更是被中组部列为全国革命老区村党支部书记培训班的现场教学点,截至目前已高标准完成24期培训班共计3720名学员的教学任务。

一套“组合拳”打下来,甘坑客家小镇逐渐成为深圳文化场馆和特色主题乐园最集中的区域,成为了蜚声国内外的城市文化地标和创意产业高地,先后获评首批八家“中国文化旅游融合先导区试点(基地)”之一、“广东省文化旅游融合发展示范区”、首批“深圳特色文化街区”等荣誉称号,被列入《深圳市文化产业高质量发展规划(2021-2025)》,成为深圳文化强市示范名片。2021年12月,甘坑客家小镇更名为“甘坑古镇”;2022年12月,甘坑古镇成功获评国家3A级旅游景区。

片区规划持续升级

甘坑新镇剑指国际一流“都市绿心”

大道之行,壮阔无垠。在甘坑的蝶变历程中,围绕这片热土的规划蓝图一直在不断地迭代升级:

2018年12月,龙岗区委区政府将以甘坑客家小镇为核心区域的甘坑新镇纳入龙岗区“4+9”重点区域,全力建设以客家小镇为触媒、以数字创意产业为主导的科技生态文创新镇。

2021年初,龙岗区六届五次党代会召开,明确提出大力实施“一芯两核多支点”区域发展战略,并将甘坑新镇纳入坂雪岗科技城扩容范围,成为打通龙岗区“西核”建设的关键一环,强化产业联动,拓宽优质产业空间,推动该片区积极融入坂雪岗世界级ICT产业基地建设。

据龙岗区重点区域规划建设管理署相关负责人介绍,根据目前规划,甘坑新镇总面积12.37平方公里,紧邻坂雪岗科技城,东至布澜路,西至布龙路,南至布李路,北至机荷高速,将打造成为深圳中部生态廊道文化旅游休闲目的地的重要节点、坂雪岗世界级电子信息产业集群承载区的核心区、粤港澳大湾区数字创意产业示范项目。

具体而言,就是围绕“一镇两村三园”规划,通过探索采用EPC、PPP、城市更新改造等方式,利用产业集聚、土地集聚、文化集聚、消费集聚等资源集聚融合效应,建设国际一流科技都市绿心,打造深圳“山海连城”的中部绿廊,龙岗“一芯两核多支点”的西核绿心,进而打造成为社会主义先行示范区的生态绿心和城市级旅游目的地。

“一镇”,即甘坑古镇。作为甘坑新镇项目中集文化、旅游、休闲和商业于一体的核心空间,经过八年来的建设,甘坑古镇已发展成为“深圳特色文化街区”之一。未来,龙岗区将着力推进甘坑古镇内外周边环境品质提升,推进产城绿融合发展,将甘坑古镇打造成为集文化旅游、田园休闲、生态度假、文化展示、科普教育为一体的多元复合型旅游目的地。

“两村”即甘坑新村、凉帽新村。其中,甘坑新村项目总投资约9518.68万元,主要建设内容包括重置边界,塑造文化内核、赋能公共空间、激活街巷,以及针对其他配套进行品质提升;凉帽新村项目总投资4409.05万元,主要建设内容包括改造社区公园和遗址公园,打造多元公共活动空间,增加文化及运动设施。

二十四史书院。吉华街道办供图

“三园”,即都市田园、甘坑河公园及凉帽山公园。其中,都市田园项目总规划面积约25公顷,利用片区内原有的深圳市环境科学研究院建筑、将军府、妃子村、老虎坑、农田、湿地示范区等资源,规划融入景观农业、生态休闲、自然教育为一体的艺术田园新场景,包括二十四史书院、莳野山房、竹亭舞台、科普湿地+自然学校、研学营地、欢乐田园、飘带花阶等,建设深圳近郊高品质田园度假新地标。甘坑河公园项目总规划面积约15公顷,主要建设内容包括甘坑河综合整治段、甘坑河碧道、二十四史书院池塘、甘坑古镇北门外停车场等区域品质提升和甘坑河补水工程(甘坑水库至市环科院湿地段)。凉帽山公园项目总规划面积约26公顷,将利用原有山地资源,规划融入非遗文化与现代设计手法的山地公园,通过文化IP导入,设置山谷雅集、浮山空中走廊、云顶书屋等项目的创新,打造中央绿心的网红打卡地,同时配套建设入口停车场、公共卫生间、游客服务中心等设施,满足市民休闲健身、亲近自然、亲子游玩等需求。

如今,甘坑古镇品质提升、北部都市田园已建设完成并面向公众开放,甘坑新村、凉帽新村已注入新的活力,凉帽山公园正在如火如荼建设中。“经过全面升级改造,甘坑逐渐成为深圳文化场馆和特色主题乐园最集中的区域,成为了蜚声国内外的城市文化地标和创意产业高地。”据吉华街道党工委书记张冬冬介绍,目前甘坑片区文旅融合发展日渐深入,社会效益和经济效益愈发显著,年均游客量达300万人次以上,成为最受粤港澳大湾区游客喜爱的旅游目的地之一。

甘坑古镇游人如织。华侨城文化集团供图

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。沐浴在晨光中的甘坑新镇,雕梁画栋的客家民居鳞次栉比,布满青苔的石板小路纵横交错,山明水秀的诗画风光宛如画卷。在不远的将来,一个全新的龙岗“西核”文旅体验中心和“一站式”文旅体验群落将敞开怀抱迎接四海宾朋的到来。

蝶变故事

百年凉帽再焕新颜

凉帽,是岭南地区自古流行的一种客家服饰,最早可追溯到一千年前的北宋时期。其时,著名文学家苏东坡被贬惠州,于偶然间发明了一种既美观又实用的遮阳竹笠,人称“苏公笠”,即后世广泛流传于岭南一带的客家凉帽。

清嘉庆年间,甘坑凉帽村开基始祖张锦超从邻村一位客家阿婆处习得凉帽制作手艺后,将其传给子孙后代。因甘坑当地盛产赤竹,具有凉帽制作的资源优势,再加上甘坑凉帽轻便美观、结实耐用,日渐声名远播,因此,久而久之,全村老少皆以编织凉帽为生。

中华人民共和国成立后,甘坑凉帽不仅畅销惠州、东莞、宝安(今深圳)一带,在港澳台地区、东南亚,乃至欧美各国亦有不少拥趸。20世纪50年代,广东省外贸部门到宝安县考察,发现布吉甘坑一带凉帽制作规模盛大,且质量极高,遂将其确立为中国工艺品进出口公司广东省分公司出口的生产基地。当地亦正式由“凉帽山”命名为“凉帽厂”,全村人集体吃上了“国家粮”。

20世纪六七十年代,甘坑凉帽的生产销售达到鼎盛期,每月能生产4500顶,其中一半出口港澳、东南亚、英国、荷兰等地。改革开放后,“凉帽厂”更名为“凉帽村”,成为全国唯一以古老工艺命名的村落。

光阴流转,物换星移。20世纪80年代后期,由于城市化进程加速、老手艺人相继辞世,加之甘坑凉帽制作工艺复杂、工时较长,在市场上渐渐失去优势,越来越多的村民不愿再以此为生,古老的甘坑凉帽逐渐面临后继无人的境地。

所幸的是,在各级政府的关注重视和有识之士的奔走努力下,甘坑凉帽的历史文化价值最终未被埋没。2007年,甘坑凉帽制作技艺成为深圳市首批非物质文化遗产;2013年,成为广东省第五批非物质文化遗产,甘坑居民张航燕成为省级非遗传承人……如今,走进甘坑社区凉帽新村,人们经常可以看到,笑语盈盈的孩童们在老手艺人的指导下,有模有样地学习破篾、织帽箔、弥帽,古老的甘坑凉帽在黄发垂髫的交流与互动中再度找到了传承的支点。

更值得一提的是,甘坑凉帽的故事在新时代有了不一样的续章。

2016年,华侨城进驻甘坑客家小镇后,结合甘坑凉帽的文化内核和人文特质,成功提炼、创造出了“小凉帽”这一文化IP。此后几年,华侨城根据“小凉帽”IP开发、创作的系列主题动画不仅接连斩获威尼斯电影节亚太电影单元最佳未来影像和最佳沉浸影片奖、加拿大中国电影节“最佳儿童片奖”等国内外专业大奖,还多次在央视少儿等频道热播,跻身中国一线动画品牌行列。

如今,“小凉帽”IP的产业布局从小说、漫画、绘本、动画延展到主题乐园、主题酒店、主题农场等,目前已累计推出逾500种衍生品。可以说,从昔日作为客家人生产生活的必需品,到孵化、孕育出一条覆盖诸多领域、辐射一众行业的“小凉帽” IP全产业链,走过百年历史的甘坑凉帽正在日新月异的时代变迁和蹄疾步稳的创新发展中,日益焕发出耀眼夺目的新光彩。

来源:龙岗融媒(首席记者 聂朦)

责编:陈依妍

点和

持续关注

↓↓↓