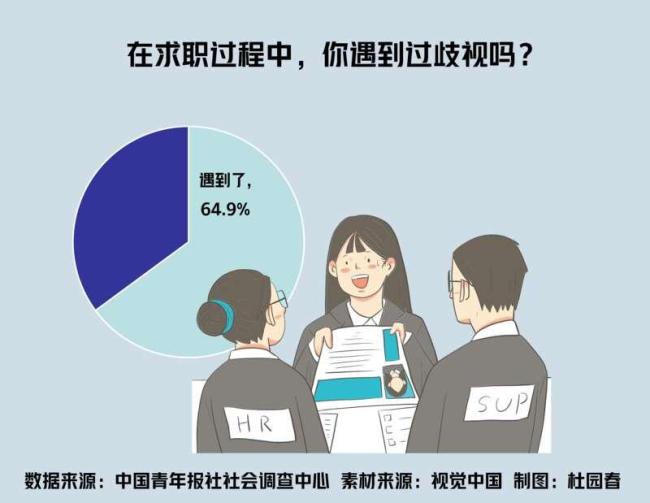

超六成受访应届毕业生遇到过就业歧视 第一学历成主要障碍

当前正值求职季,尽管国家出台了一些政策规范企业招聘行为,但隐性歧视、以“性格测试”为由筛选求职者等新型歧视现象依然存在。中国青年报社社会调查中心联合问卷网对1333名应届毕业生进行的一项调查显示,64.9%的受访应届生表示在求职中遇到过歧视,且院校水平更低或学历更低的受访者遭遇歧视的比例相对更高。65.4%的受访应届生坦言遭遇就业歧视会导致自信心和自尊心受挫。

周晴是北京一所985院校的2024届硕士毕业生,本科就读于二线城市的一所普通院校。她投递了许多简历却未能进入笔试环节,分析后认为第一学历不是名校可能是被刷的主要原因。数据显示,第一学历歧视是受访应届毕业生遇到最多的就业歧视问题,获选率为52.1%。黄柳是杭州一所职业院校的应届毕业生,她感到自己和同学在求职中遇到最多的是学历歧视问题。有些岗位直接把学历限制在本科以上,还有一些虽没限制学历但最终录取的是学历更高的候选人。性别歧视也是求职中的主要苦恼之一,工科女生楚甜经常被问及个人情感状况和生育计划等问题,而男生则多被问及工作地点等。

除了学历和性别歧视,应届毕业生还面临户籍所在地、学校所在城市、容貌颜值、年龄和个人情感状况等方面的歧视。中国政法大学人权研究院教授王理万分析,劳动力市场的人才过剩导致企业用人标准越来越高,有些企业甚至提出与岗位核心能力无关的招聘条件。此外,当前惩治就业歧视的法律制度还不健全,使得无论是显性还是隐性的歧视行为都难以得到有效处罚。大学生虽然维权意识增强,但就业歧视不易举证,维权成本也高,很多学生遇到歧视只能选择换一家试试。

屡次因学历问题碰壁,黄柳在后续求职中的表现受到影响,求职心态逐渐发生变化。她担心如果同事的学历都比自己高,会做得不如他们好。就业歧视也让黄柳被迫降低了求职期待,有时连职业规划都不想做了,只想将就找一份工作。刘萱是一名研一学生,她认为就业歧视会打击毕业生的自信心,导致对自身能力产生怀疑,进而退而求其次,到自己不喜欢、不满意的企业和岗位中,陷入职业期望落差。就业歧视直接导致一部分毕业生的就业机会减少,加剧了就业不公平,还可能加重一些毕业生的焦虑情绪。

王理万指出,就业歧视使得毕业生求职的时间成本和试错成本变高,影响他们对社会公正的认识。对企业来说,在招聘中设置过多苛刻要求会造成社会层面的人力资源浪费,也缩窄了企业自身的选择面。在招聘中用一些所谓的硬性标准筛掉原本优秀的人才,导致没能选拔出真正适合的人才,这对求职者个人、企业和社会都是不利的。

就业歧视会给毕业生带来一系列问题,包括自信心和自尊心受挫、感到悲观和自我怀疑、可能出现心理健康问题、增加就业难度以及降低职场预期等。参与本次调查的应届毕业生中,专科学历占19.6%,本科学历占67.8%,硕士研究生占11.0%,博士研究生占1.6%。男生占39.6%,女生占60.4%。所在院校为双一流的占29.4%,非双一流的占55.9%,高职(高专)院校的占14.7%。

相关文章

北京冲击今年首个30℃ 气温创新高

哈佛大学拒绝特朗普政府要求 捍卫学术自由

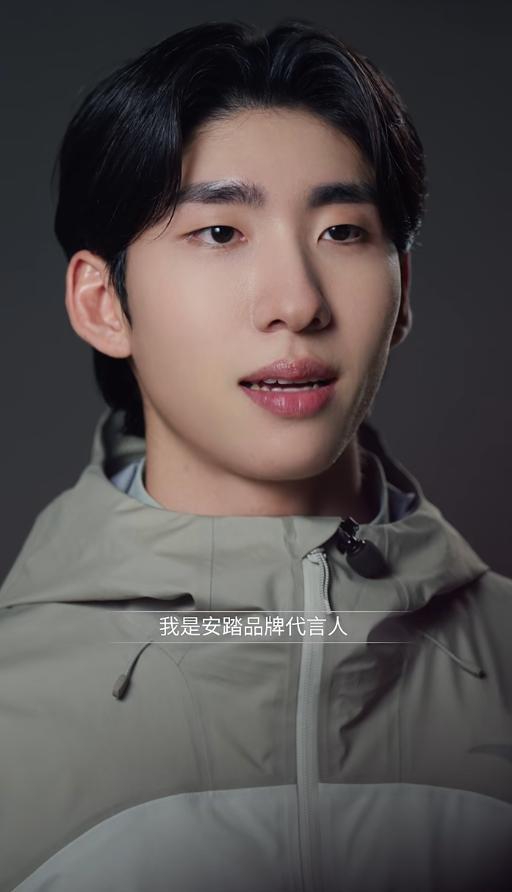

共待2026!林孝埈官宣加入安踏大家庭

国际乒联公布第16周世界排名 国乒强势霸榜

男子等红灯被前车3小孩比心飞吻 网友:感觉很温馨他们非常可爱

连休5天 五一假期购票日历来了 明日开抢4月30日票

三河通报里市委主要负责人是谁 免职处理引关注

美国开始对格陵兰和巴拿马动手了 资源与战略位置成焦点

央视曝光“人人租”:任由商户虚标成色,挣多少钱全凭胆量

今年干旱啥时候结束?就看“三月十八” 三月十八雨淋头,六月三伏雨不愁

曝特朗普打算关闭近30个使领馆 预算削减计划引发关注

一家三口被撞案家属抱儿孙遗照进法院 盼公道判决

澳牛肉将填补美国牛肉出口 贸易战带来新机遇

赛后发文遭差评 全红婵一句话回应 破防哥?

外交部连发六大灵魂拷问 驳斥美方攻击抹黑

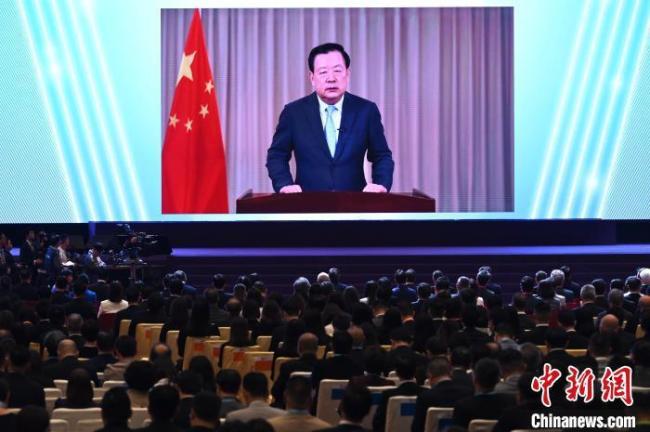

全民国家安全教育日 香港举办开幕典礼暨主题讲座

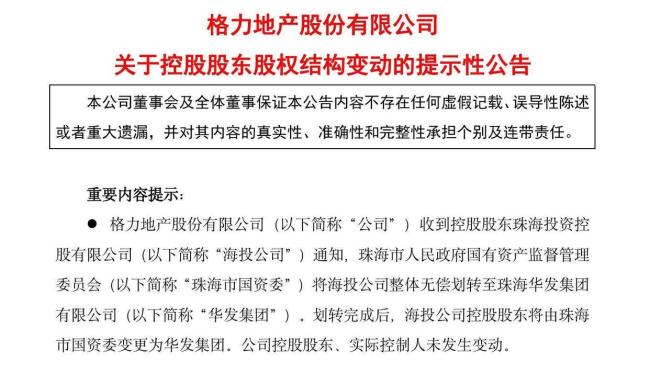

格力地产并入华发集团,昔日“珠海三剑客”仅一枝独秀 转型免税业务求新生

现场可见明火和浓烟!南京医科大学一宿舍楼突发火灾

中医人眼中的肿瘤防治 参与全过程治疗

外国人购物退税“即买即退”开启一周,谁吃到了红利? 关税战下的消费突围

- 95后网红美女兽医白婳患布病 第三次住院治疗中

- 被中方通缉的3名美国特工做了什么 网络攻击亚冬会系统

- 中国造摩托车海外热销 出口增长强劲

- 英政府为何要接管中资背景钢铁企业 避免经贸合作政治化

- 津门虎缺损半套常规首发 迎战强敌困难重重

- 伊拉克多地遭严重沙尘暴侵袭 数千人健康受影响

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势