北上广深,沦为餐饮创业“地狱” 生存淘汰赛加剧

北上广深,沦为餐饮创业“地狱” 生存淘汰赛加剧。北上广深曾是餐饮创业的沃土,但如今这里却上演着残酷的生存淘汰赛。有观点认为,在一线城市干餐饮的人是中国最惨的人。这一说法正在被现实印证。

今年以来,餐饮业的内卷持续加剧,洗牌加速。一线城市看似繁华的商业景象背后,所要承载的压力在成倍放大,感受到的寒意也更刺骨。从个体创业者到连锁餐饮品牌,败下阵来的惨痛例子变得越来越多。曾经,一线城市有好的营商环境、创业氛围、人才和更多的客流,让创业者们为之向往。但现在情况变了,环境也变了。一线城市正在开启餐饮创业的“地狱”模式。

从一线城市折戟而归的餐饮人越来越多了。5月,Lora关闭了自己在北京北苑龙湖天街经营的海南米粉店,落地成本高达70万,最终整店打包卖给二手设备商,仅换回2000元。伴随该店歇业,Lora在北京4年的餐饮创业生涯结束。这场闯京创业之旅,留给Lora的是一份超过百万的亏损账单。

同样败走一线城市的还有李俊。今年年初,他在上海开了一家麻辣烫店,预想着能月入10万,但单日营业额很少突破一千元,每天的房租成本就有近千元。眼看临近交租日,李俊无奈选择关门止损,当初投入的近五十万开店成本就这样付诸东流。

广州六运小区是广州知名的网红社区,汇聚了各种特色餐饮小店。Cowcow其其主理人Vincent在这里经营简餐店3年多,见证了太多同行的起起落落。“能在这生存3年以上的店大概只有15%左右,其余门店几乎每年都会迎来新主人。”Vincent坦言。

在北京,簋街作为曾经一铺难求的“餐饮一条街”,如今已沦为京城换租率最高的商业街之一。不少创业者曾怀揣一腔热血想要在一线城市大展拳脚,但现实却给了他们当头一击。甚至一些家大业大的连锁品牌要在一线城市站稳脚跟也是困难重重。皮爷咖啡、汉堡王、稻香酒家等连锁餐饮品牌陆续调整了北上广深核心商圈门店布局,关停了不少位于热门商圈的门店。

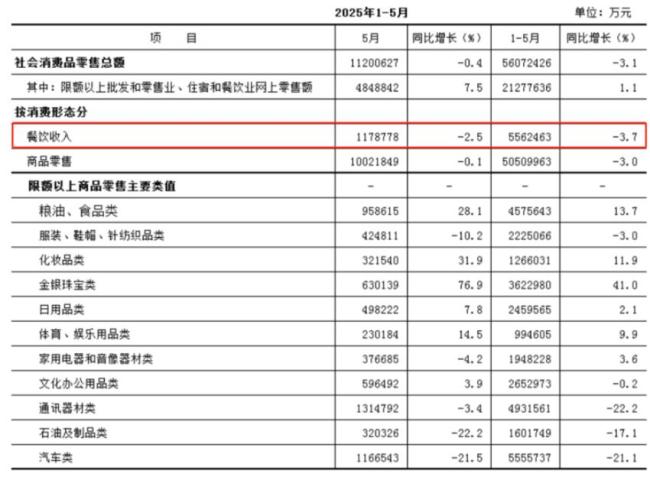

企查查数据显示,今年上半年从北上广深彻底消失的餐企大约有4万家。北京统计局数据显示,2025年1-5月全市餐饮收入556.2亿元,同比下滑3.7%;一季度,北京限额以上餐饮企业亏损5219万元。上海市餐饮业同样承压,2025年1-5月,全市餐饮消费额仅有835.93亿元,同比下降了2.5%。广州与深圳也增长乏力,一季度住宿和餐饮业增速分别为2.2%、1.0%,远低于全国平均水平。

个体创业者的黯然离场、连锁品牌的门店收缩以及一线城市整体餐饮消费的低迷,都表明北上广深的创业环境已经发生改变,曾经餐饮创业的“淘金热土”已失去光环。

过去几十年里,很多人认为在一线城市创业才是王道。毕竟在消费水平、人才积累、资金流动等方面,一线城市具备了最顶尖的资源。但为什么现在情况变了?在一线城市创业开店为何会这么难?

高昂的成本问题首当其冲。租金、人工、食材一直是压在餐饮店头上的三座“大山”。在上海,无论是核心商圈的商场店还是街边店、社区店,租金都高得离谱。比如天钥桥路、静安寺定西路等客流量密集的热门商圈,50平米左右的小型商铺,月租金普遍已超过5万元。在广州六运小区,个别商铺的月租金已高达700-800元/平米,一间50平的小店,每月租金支出达到了3.5万-4万元。这还不包括动辄近十万的门店转让费。

除了租金,用工和营销推广层面的投入也相对更多。在一线城市招一名服务员,基本就是5000元起步,还要加社保。更甚者,可能还要为员工提供食宿,人力开支大幅增加。此外,一线城市餐饮店还需要考虑营销推广等方面的投入,不少餐饮同行会拿出营业额的5%-10%用于渠道推广。

高昂的租金成本之外,一线城市曾经引以为傲的高消费、高客流也在发生转变。近几年,居民收入预期下降,消费行为愈发审慎。在住房、交通、医疗、教育等各项生活成本远高于其他城市的北上广深,消费者捂紧钱包的意识更为强烈,不仅降低外出餐饮消费频次,还会减少单次消费金额。广州开螺蛳粉店的小龙表示,今年以来,自己店里的消费客群同比去年下滑了2-3成。

消费疲软的同时,一线城市的人口也在外流。第一财经数据显示,2024年,北京、上海两地的常住人口合计减少近10万人。高房价、高生活成本,传统制造业、人口密集型行业的外迁都在影响着一线城市人口的外流。人口减少,消费自然也就少了。

成本、客流等影响因素之外,一线城市的餐饮供给饱和,竞争激烈也是导致餐饮经营难度增加的重要原因。中研普华产业研究院数据显示,截至2024年底,全国购物中心数量突破6500家,其中一线城市密度达每百万人口4.2家,远超国际警戒线。这意味着有限的消费者还在被分散到更多场所。换句话说,在一线城市开餐饮店,不仅没有增量,还要在存量市场里肉搏。

面对客流分散和消费降级的双重困境,很多餐饮店为了争夺生存空间,通过打价格战吸引消费者。但这其实是杀敌一千自损八百的方法,最后只会让一批餐饮店血亏出局,特别是那些新进入餐饮业的创业者很难扛得住这样的残酷竞争。

如今,那些已经进入一线城市做餐饮的人也在重新审视这个市场。在上海开烘焙店的赵丽直言,门店的实际经营与自己的预期相差较大。当初她选择在上海一家商场里开店,看中那里人流量大,自认为只要产品好就一定能打开市场。曾预期门店月收入能做到40万元以上,最差也有25万以上。然而,经营了半年,门店月收入仅为五六万元,不足预期的九分之一。面对这样的情势,赵丽已经开始考虑退路。

Lora则表示,一线城市不太适合只有梦想没有背景的创业者。高昂的租金和人工成本不是普通追梦人能承受的。不过,还是有一些餐饮人对一线城市抱有期待,并不断探索新的生存之道。红餐网走访广州餐饮市场发现,如今在一些核心商圈,不少餐饮店开始尝试采用合租模式来分摊经营成本,还有一些餐饮店从商场撤离,搬到了街边或内街,以此来降低铺租压力。此外,一些餐饮人通过调整菜品,精简菜单结构来提升效率。例如,Vincent将其原本经营简餐bistro的CowCow其其 (江南西店)进行了改造,主打泰式热炒与船面,转型后门店利润水平有了大幅提升。

从某连锁餐企离职的思思,两年前在深圳开出了一家螺蛳粉小店,凭借新鲜现做、贴心的服务以及温馨的装修,这家小店很快便积累起了口碑和名气。但对于是否还要在深圳或广州开新店,思思表示还是先缓缓。除非遇到特别理想的铺位,在选址、租金等方面都有优势,才会考虑。

相关文章

旅客携羽毛球拍登机被拦下 航司回应 尺寸超标引发争议

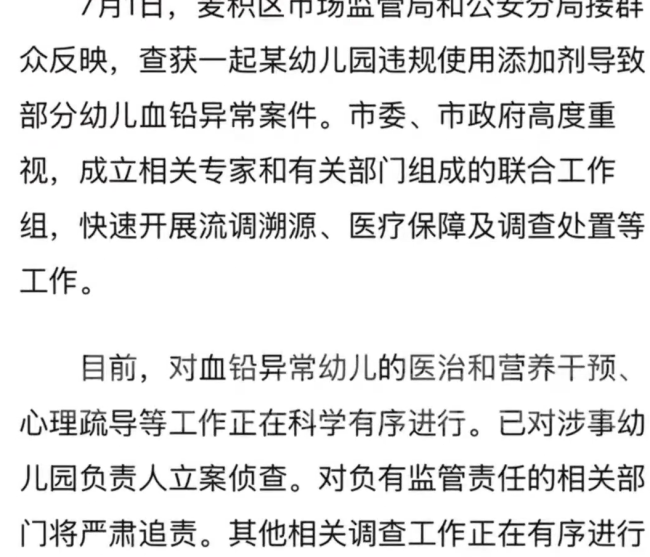

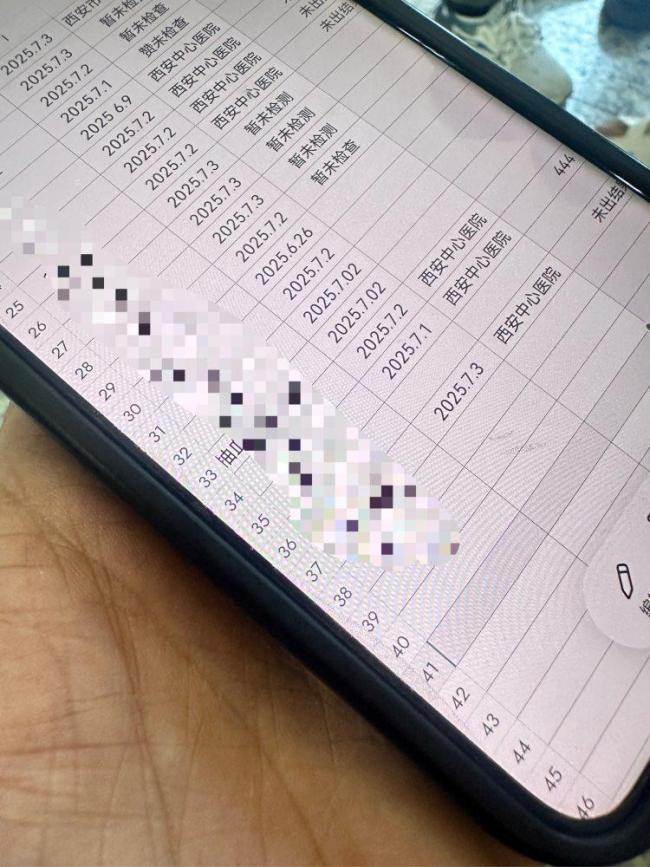

血铅异常幼儿园每学期学费6千多 违规添加剂致幼儿健康受损

山东一家面包店推出知了猴面包 夏日限定新口味

赞助苏超烧烤店老板娘:我没有滔天的背景,借了5000块钱才过的年

警察上门竟被当成骗子!“唠叨式”劝阻点醒受骗群众

泰男孩长期与狗群生活丧失说话能力 孤独童年仅犬为伴

女子怕妈妈的冰淇淋摊冷清发帖摇人 网友暖心支持

幼儿园血铅异常孩子家长发声 跨省求医寻求真相

日本末日预言将至 有人照常上班 地震频发引关注

关晓彤曾将自己最胖时期的照片设为手机屏保

近期在社交平台爆红的创意面点:荔枝馒头!

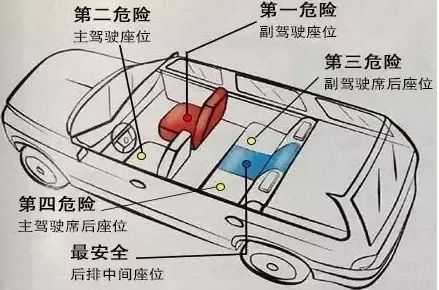

六座汽车哪个位置更安全 后排中间座椅最安全

刀郎“歌迷专列”高铁来了 助力演唱会交通

成都暴雨二仙桥被淹后多部门连夜处置 出动216人次抢险

四川泸定桥发生塌方?假的 谣言被依法查处

- 景德镇一家三口被撞身亡案择期宣判 危险驾驶酿悲剧

- 外交部:面对外部不确定性 中国坚持“握手” 开放大门越开越大

- 新疆男篮外援劳森得到18分16板 全面数据难救主

- 皖江首隧通车进入倒计时 构建“水陆空铁”立体交通体系

- 中超浙江队回应布彭扎身亡:配合调查 坠楼原因尚不清楚

- 美国人已经开始薅野菜了,应对生活成本上升

- 俄正式承认阿富汗临时政府意味什么 中俄表态支持

- 税务严打骗享小微企业所得税优惠 违规手段曝光

- 炒港美股要交20%个税了吗 税务通知密集发送

- 外媒:印度拟对美国征收报复性关税 回应美加征关税冲击

- 特斯拉销量暴跌 马斯克不在意 转向自动驾驶与机器人

- 专家:美越贸易协定真正目标是中国 中方坚决反制损害利益行为