朱媛媛去世谣言消费公众情感 网络谣言伤害公众情感

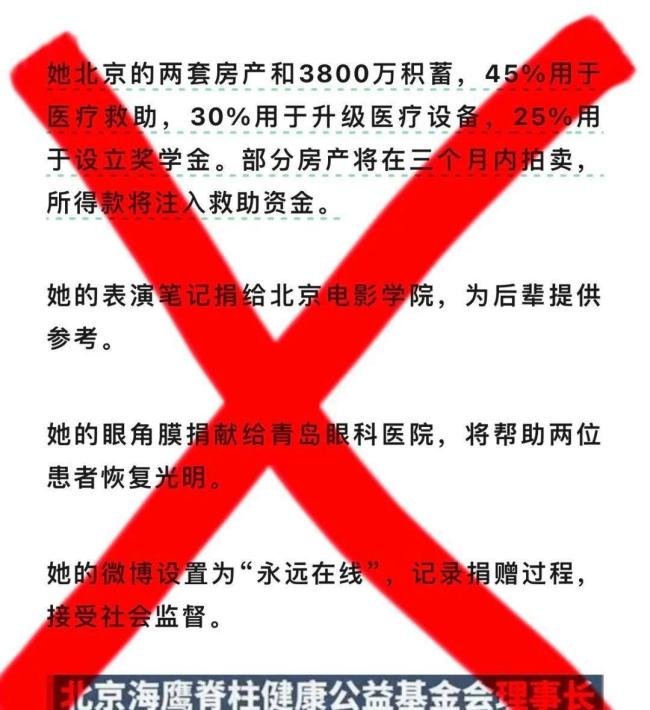

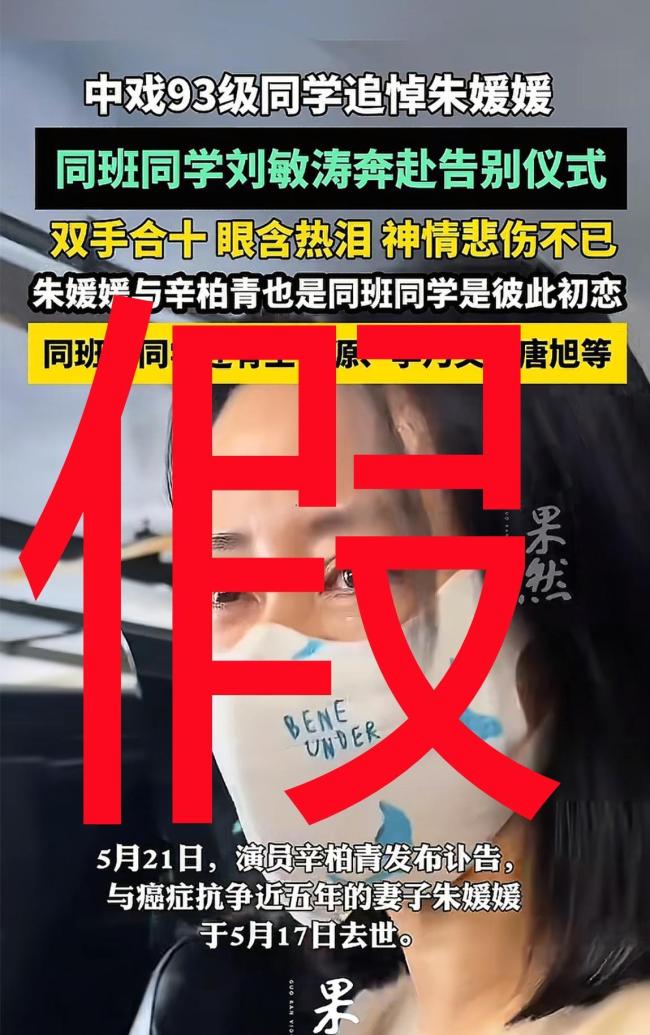

5月29日下午,微博管理员发布了一则公告,宣布对多个涉及演员朱媛媛去世谣言的账号进行处理。站方巡查发现“朱媛媛遗嘱”“捐赠眼角膜”“朱媛媛留给丈夫的最后一封信”等多类从站外流转至微博的典型谣言,依据《微博社区公约》等相关规定,共清理相关不实博文及图片185条,关闭了@财聚诚、@A小瓶盖baby_、@范洪刚_范大版主等站内谣言首发账号,并对@态度岛等造成较大传播的账号予以阶段性禁言处置。

朱媛媛离世的消息发布已有数日,许多人依然在缅怀这位优秀女演员的艺术贡献,回忆她留给人间的美好印象。然而网络上却谣言四起,虚构的“给女儿的遗嘱”“给丈夫最后一封信”“捐献遗产”等不实信息引发诸多猜测和议论。这些谣言不仅亵渎了逝者的尊严,让家属陷入更深切的悲痛之中,还扰乱了网络秩序,伤害了公众的情感。

朱媛媛生前并不是经常上热搜的那种流量明星,她去世后之所以被这么多人深切缅怀,是因为她以真诚的表演诠释角色,以严谨的态度对待艺术,以坚韧的意志面对生活。在她身上,人们看到一个朴实敬业的演员对事业的热爱,对家庭的关怀,对观众的尊重。然而,这些毫无根据的谣言却粗暴地破坏了这种真诚和美好,将受人尊敬的演员降格为流量狂欢的噱头,消解了社会的基本信任,污染了公共讨论空间。如果一场真挚的哀悼变成了虚伪的狂欢,公众自发的质朴情感一次次被消费和利用,会逐渐失去对善意的信任。

回顾近年来,每逢名人离世,类似谣言总是如影随形。从科比“空难前的神秘预言”、袁隆平院士所谓的“最后的嘱托”,再到汪小菲包机送大S骨灰回台北,造谣者似乎永远能找到新的切入点,去制造话题,引发争议,煽风点火,哗众取宠。这些谣言之所以屡禁不止,根本原因在于造谣成本太低而收益太高。一方面,造谣者可以通过耸人听闻的内容获取巨额流量,在利益驱动下,部分人很轻易地就抛弃了良知和底线,将他人悲痛转化为自己的点击量;另一方面,平台监管与法律追责之间存在时间差,违法成本相对较低。总有些人心怀侥幸地认为,在庞大信息洪流和匿名机制的掩护下,即使被发现造谣,也可以轻易逃避责任。

平台对不实信息的及时清理,对违规账号从严处理固然重要,但事后处理往往具有滞后性,等到处罚到来时,谣言已经闹得满城风雨,无法挽回的伤害也已经造成。对于这种恬不知耻、吃人血馒头的行为,仅靠平台封号禁言远远不够。必须依法追究造谣者的法律责任,让其为自己的恶行付出应有代价。我国法律对编造、传播虚假信息已有明确规定,关键在于执行层面要形成合力。平台应当完善事前审核机制,执法机关需要主动介入调查,司法机关则应从严惩处典型案例。只有当造谣者真正面临法律制裁的风险时,这种消费逝者、愚弄公众的行为才可能得到遏制。

维护网络空间的清朗环境,既需要平台履行监管职责,更亟须完善法律依据,让造谣者为自己的行为付出应有代价。唯有如此,我们才能共同守护健康文明的网络空间,让真诚与美好永远在线。

相关文章

专家:长江1000A发动机机会来了 打破航空垄断格局

全球首富被毒品所累:马斯克被爆助选特朗普期间“嗑药”更严重 药物依赖引发担忧

新疆西南为何突遭强降水 罕见天气现象解析

网传北京一小区有人高空撒钱 警方辟谣:不小心掉的 干活不慎掉落现金

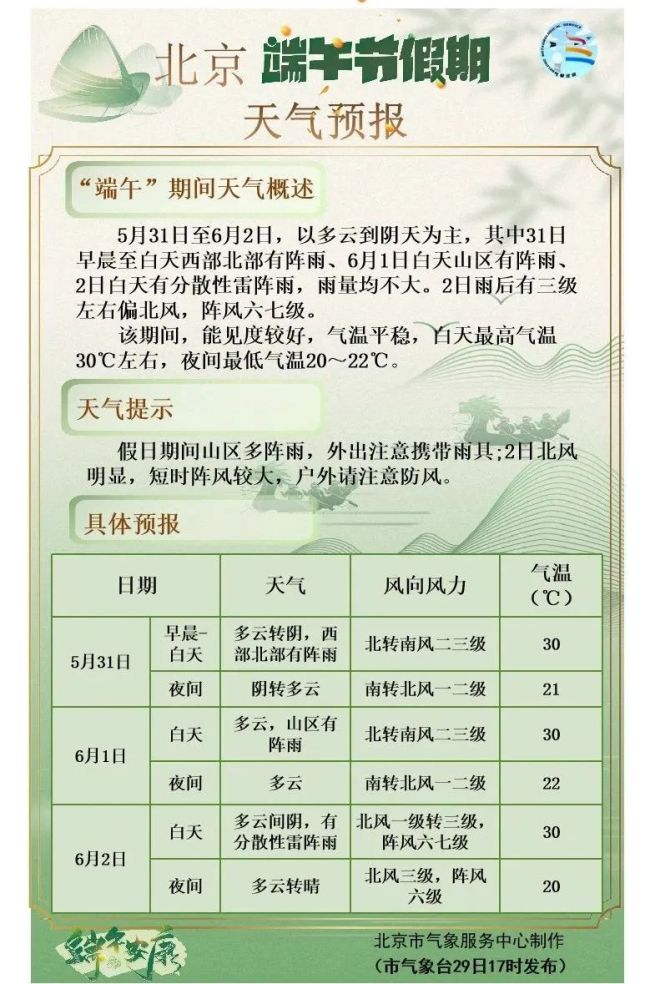

端午安康!北京今天白天有降雨,户外出行注意防范 假期天气多变请留意

【吾爱】逆向实战crackme160学习记录(一)

VSCode Trae Cursor 显示多tab界面

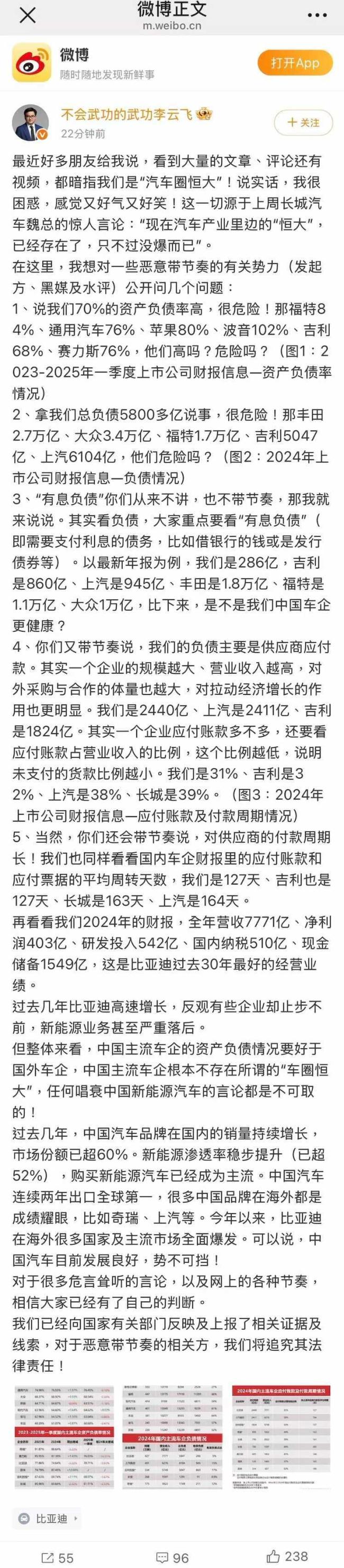

大V:从数据看比亚迪不是车圈恒大 李云飞回应质疑

县委书记花千万元建10座豪华公厕 摘帽后追求政绩

江淮集团:尊界项目投入已超百亿 华为合作成果显著

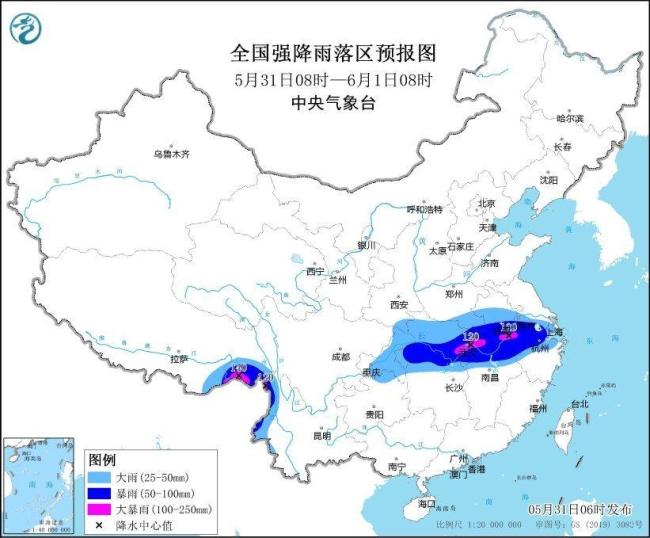

中央气象台发布暴雨黄色预警 多地将迎大到暴雨

端午节为什么要吃粽子 中医养生智慧

中国牵头的国际调解院具体调解什么 填补全球治理赤字

北京举办“小手拉大手”专场“交通开放日”活动 感受百年公交文化 亲子共学绿色出行

皇马为世俱杯开重奖:夺冠每人100万欧元 重塑辉煌的起点

李亚鹏又离婚了?妻子发回应:没离,正在一起努力还债 澄清谣言共渡难关

Sublime Text 4格式化JSON无效的解决方法

GraphRAG: 解锁大模型对叙述性私有数据的检索能力

CppCon 2014 学习第6天:WRITING DATA PARALLEL ALGORITHMS ON GPUs

- 刷新纪录!全球最大海上“带货王”来了

- 连发六大“灵魂拷问” 外交部驳斥美官员对华攻击抹黑言论 反击美方谬论

- 《苍茫的天涯是我的爱》番外短片上线 曾毅勇闯电影圈

- 张镇麟替补出战拿到18分 状态复苏助辽宁胜新疆

- 多地推出AI洗头店面 智能洗护新体验

- 关税战掀起金融风暴,这场危机能扛过去吗 全球市场巨震

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势