关注我,让学习成为一种信仰!

一段往事常常被提起,关于联想集团、关于国产芯片。但一个人,却常常被忘记,在历史的尘埃里。

很多人评价他是唐·吉诃德,一个人带着武器向风车发起冲击;很多人又嘲笑他屡屡被骗,近15年再未敢参与创立企业。

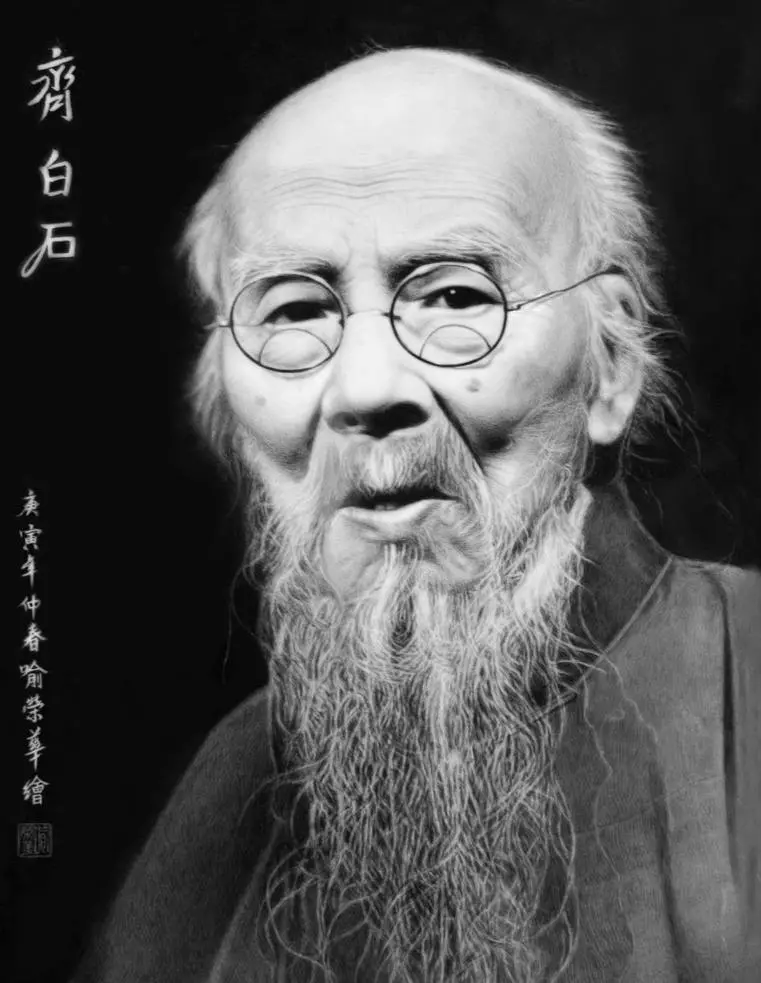

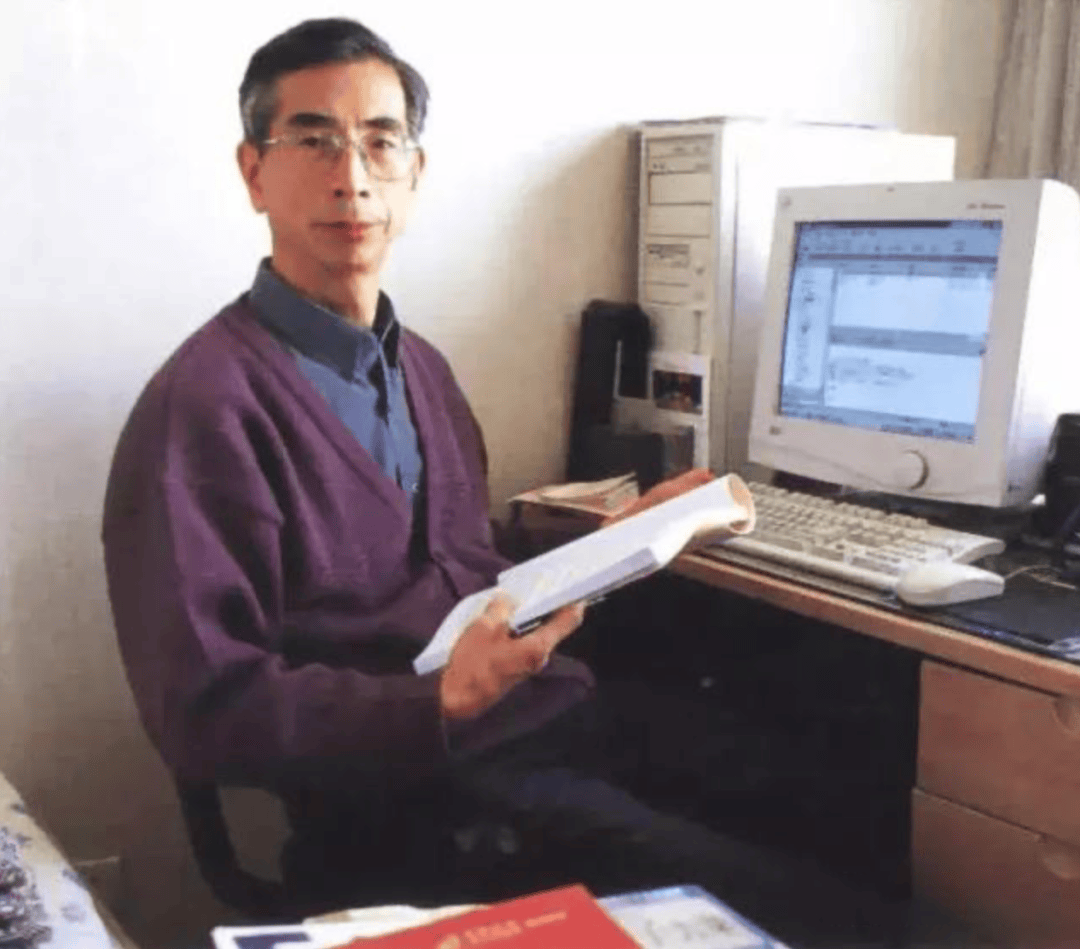

倪光南,中国首批国家工程院院士,今年85岁。

人们已经渐渐忘记他了。时代更迭,电脑、手机等智能电子设备每年更新,人工智能、元宇宙等概念层出不穷。

而人只能老去,年岁渐长,面容沧桑,脑力体力都不如过往。

一个更为心酸的消息是,如今85岁的他,孤零零一个人,租住在中关村的一个房子里,守着那些往事,和残存的梦。

小编|璞羽

隶属|我爱学习俱乐部编辑部

骑共享单车、熟练玩微信、每天走5000步、抱起40斤的桶装水——这是一个与公众印象完全不一样的80岁倪光南。

他一边调侃“你们不要小看我”,一边在镜头面前,给一帮年轻人讲述起过去在中科院计算所、在联想的难忘岁月,以及现在的忙碌生活。这位早先因芯片危机而“意外走红”的工程院院士,究竟经历了什么?

-1-

获得关注

如果不是2018年4月份的中兴事件,外界对于芯片这个冷门产业的讨论,可能都会是相当微弱。

这一事件让早已退休的倪光南长舒一口气:与以往对自主高新技术的呼吁相比,去年那几个月行业所获得的高密度关注,“比我们讲一百遍都管用。”

不少人把倪光南比作堂吉诃德,他在对抗着一架对自主技术迟钝和麻木的巨大风车。尤其每当业内著名的那段“倪柳之争”被提及,他身上的这种色彩就愈加浓厚。

倪光南出生在抗战炮火纷飞的年代,早年随父亲从香港逃难到上海。1961年,22岁的倪光南从南京工学院(1988年更名为东南大学)无线电系毕业。随后,他被分配到中科院计算技术研究所工作。

中科院计算所的成立也有着特殊的时代背景。上世纪五十年代中期,正是举国上下开始为“两弹一星”抛洒热情的时期。

倪光南回忆,1956年华罗庚等科学家向周恩来总理写信表示,要研制两弹一星就需要中国有自己的计算机。而当时以“巴黎统筹会”为首的外国组织实施对华技术禁运,这种情况下中科院计算所才火线成立。

倪光南只是计算所里的一个小字辈。这距离他后来凭借主持研制联想汉卡而声名鹊起,还有很长一段时间。

起初,在计算机上显示汉字是为满足军事需要——最早的一台用于观测人造卫星的计算机屏幕上,能够显示128个汉字,由这些字描述出轨道高度、速度和经纬度等信息。

“大概从上世纪六十年代开始,我们就考虑到计算机不能只是科学家用,普通人将来也要能用,那么汉字处理就成为必要条件。于是,计算所里的一批人就开始研究这个问题。”

在各种汉字输入法争奇斗艳的今天,可能很难想到,当年在一台庞大计算机上顺利打出汉字所需要的艰辛努力。

“汉字输入不像外语,一个键盘就可以了。键盘就几十个键位,而常用汉字至少三四千个,要把复杂的字型存在电脑里面并能够显示出来,这对当时的电脑而言是一个很难的工作。”

倪光南说,因此当时一方面考虑使用一些编码方法,比如说用拼音或者部首等;另一方面,他们想到人可以通过上文推断下文,那么机器同样可以做到——就相当于在计算机中存入词典信息,当输入某个汉字时,自动会出现可能的关联选项。

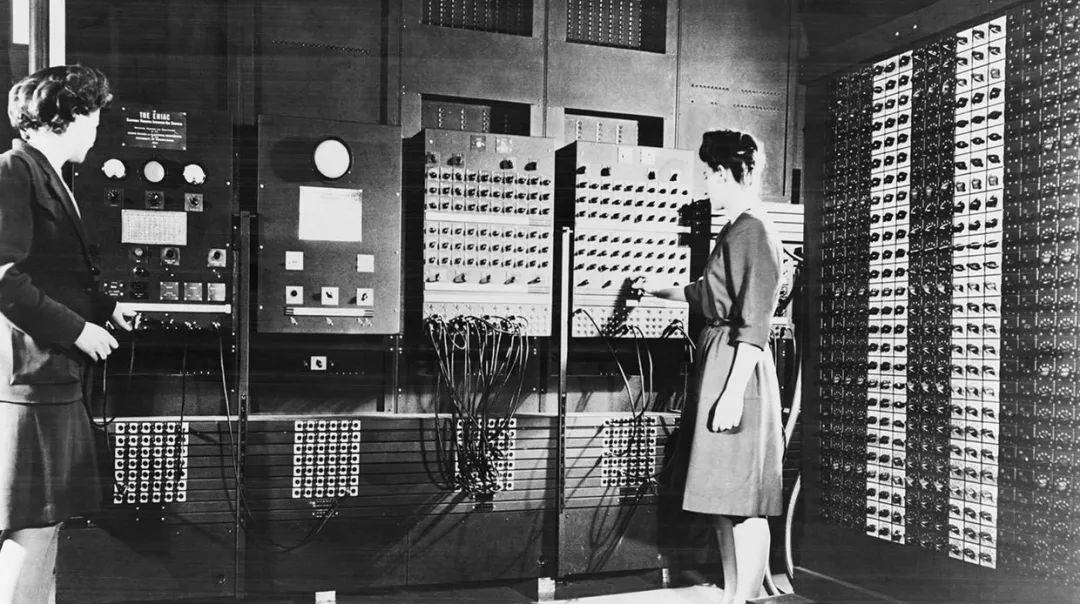

这就是联想式汉字输入系统的雏形,而这个概念正是由倪光南提出。到1979年,联想式汉字实验系统已经能够完成基本的汉字处理,尽管这要借助一个相当于半个篮球场那么大的计算机。

倪光南所在的研制组也在这一年收获一项没有奖金的荣誉,即由中科院颁发的技术类二等奖。

不过在四十年后再谈起这个,他都不觉得这是一个“很高的奖项。”可能他认为更重要的是,当时能够从原理上证明,计算机完全可以实现汉语输入、显示、输出和包括联想这样的功能。

而当几年后这一“创举”开始付诸产业化,倪光南从清静的中科院计算所走到墙外竞争汹涌的市场上,他迎来的是一个更大的机遇。

-2-

一场壮烈的创业

柳传志对倪光南印象很深,上世纪70年代下放劳动时,他曾和倪光南同住一间宿舍。他发现倪光南即便高烧39度,仍坚持下地干活。多年后他回忆:

“我觉得倪光南和我一样,都是可以吃大苦的人。”

倪光南对柳传志也颇为敬佩。他讲起一件小事,当时在劳动时,柳传志口才好,晚上休息便给大家讲《基督山恩仇录》的电影。

“他讲得绘声绘色的,文学功底和表达能力非常好。”

正是这种表达能力,让柳传志一行人在1984年说服倪光南,加入当时刚刚成立的“计算所公司”。

柳传志告诉倪光南:“我保证把你的一切研究成果都变成产品。”这是倪光南一直的梦想。他认为科研不应该只存在于书本和实验室里,要走进大众,促进生产。

他也向公司提出三个条件:不做官、不接受采访、不出席宴请。

1984年年底,倪光南加入“计算所公司”,担任总工程师。一个不得不提的事实是,当时倪光南等人研究的“联想式汉字输入法”,知识产权属于中科院,但当时办企业,全部以零的价格转移到公司中。

1985年的那个春节,倪光南生活上过得不好。大年初一早上10点,他就来到实验室工作。

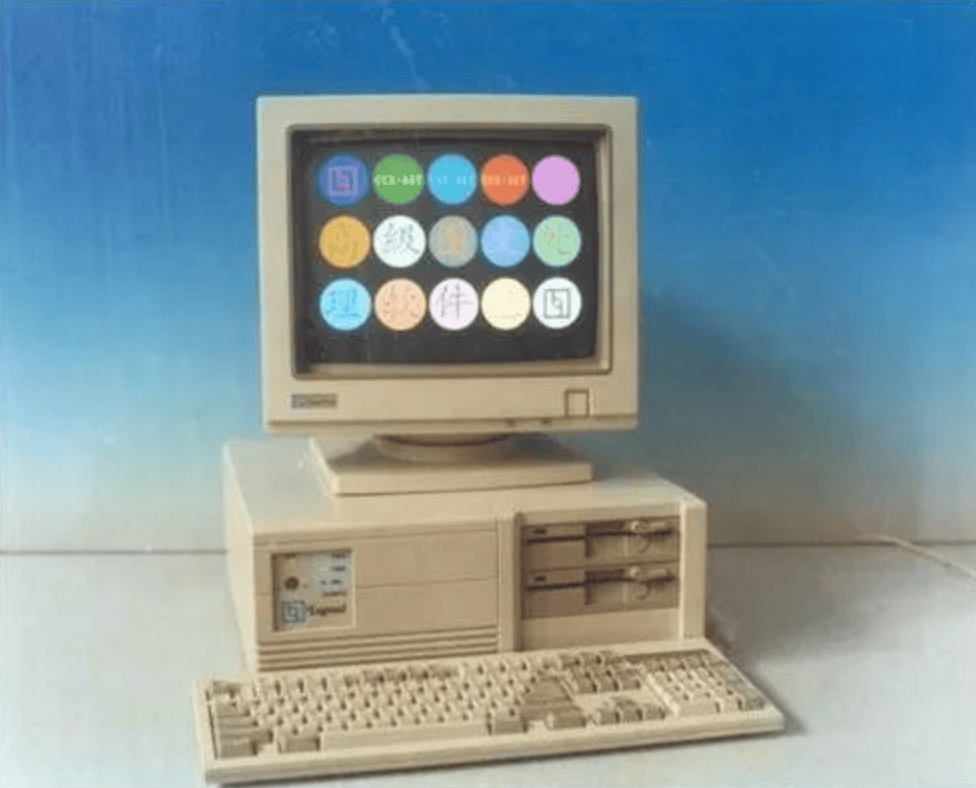

在工作上,他却取得巨大成就。仅仅用时一个多月,他便在此前的研究成果基础上,做出第一块联想汉卡样卡。联想式汉卡由三块电路板外加一套软件系统组成。

即便看上去笨拙、费力,联想式汉卡却能够解决电脑的汉字输入、输出、显示等功能。

到了4月,联想汉卡正式进入市场。当年5月,他甚至穿上工作服,亲自前往北京第一届计算机博览会,推销自己长30厘米、宽20厘米的,搭配联想汉字输入法的联想式汉卡。

在当时的市场上,联想式汉卡是绝对的稀缺品,一经推销迅速火爆,当年便拿下300万的销售额。

联想式汉卡的成功让联想集团获得第一桶金,也让联想集团迅速从中关村众多企业中脱颖而出。到了1987年,联想集团仅汉卡一项产品,产值就已经逼近1亿元。

1988年,倪光南凭借“联想汉字系统”获得国家科技进步一等奖。1年后,计算所公司甚至直接更名为“联想集团”。

在联想工作的那些年,倪光南实现了将“联想”这个创意,变成产品,再从产品变为企业品牌的过程。

联想式汉卡的销售,让联想成为中关村数一数二的公司,但倪光南的研究,却并未停止。

1988年,拿下科技大奖的那一年,他将自己的研究方向转向开发国产品牌的电脑整机上。在国外看到计算机技术飞速发展的他深知,电子产品、高技术产品寿命短暂,技术更迭迅速。

“当时看到汉字平台技术前途不大,我去过微软三次,也和比尔·盖茨吃过饭,中文系统只能起到增值作用,很难成为平台。”倪光南说。

投入到微机的研发工作中,倪光南南下香港,找来经验更丰富的团队,经过一年的折腾,赶在1989年汉诺威博览会前,研究出自主设计主板的联想286式计算机,并在展会上大放异彩。

也是在展会上,联想与20多个国家的客商签订了2073台整套微机、核心主机板2483块的订单,给集团带来丰厚的利润。

时间来到1992年,联想的计算机已经发展到586型号,自主研发的电脑主板,占据世界2%的市场份额。

联想系列微机也再次获得国家科技进步一等奖,倪光南成为两度荣获国家科技进步一等奖的科学家。

在科研道路上频频取得进展,倪光南的地位不断提高。但他仍然感到焦虑,即便排在国内第一的位置上,他还是常常为核心技术彻夜难眠。

思来想去,目光落在电脑的核心部件芯片及操作系统上。他选择的路,是其中最容易走通的路——芯片设计。

“芯片设计当时中国还是可以做的,也是比较快能够追赶发达国家的路径。”

本以为,这将是联想又一个“拳头级”的产品,却没想到,这一次,他却因为芯片,被迫离开联想。

-3-

率先向微软说“不”

1999年的9月10日,中科院7层会议室,时任联想集团控股公司董事长曾茂朝宣布了一则消息——解聘倪光南,他的股份被联想收回。

“董事会研究决定,从1999年9月1日起,对倪光南同志进行解聘,并提请中国科学院根据人才流动双向选择的原则重新安排其工作。”曾的语调很冷静。

曾茂朝对媒体如此说,这件事不是个人恩怨,而是目前许多国内企业都存在的体制问题,就是在一个企业里,到底应该是企业家说了算还是科学家说了算。

也有人把这种分歧归结为“技工贸”和“贸工技”之间的分歧。无论是哪一种,结果对倪光南来说,都是残酷的,他被动出局。

当倪光南被解聘时,他几乎是一无所有,他失去了十多年来辛苦耕耘的中国IT企业这个舞台,他头上的“联想”的光环被拿走了,在联想的正史和媒体的宣传里,将他从“联想的工程师”变成“联想的罪人”……

关于“柳倪之争”有着太多的版本,这中间,倪光南保持了缄默,能看到的文字是倪光南拒绝了500万,缘故是这是一笔说不清楚为什么要拿的钱,他觉得历史总会趋于透明。

当然历史不能在假设中前行,但有一个事实是明晰的,科学家和资本家之争中,科学家似乎永远是弱势的一方。

1999年离开联想之后,倪光南把全部的精力投入到推广以Linux为代表的开源软件中。他主张发展国产CPU,主张推广采用国产CPU和Linux操作系统的网络计算机NC,主张要建立自主完整的软件产业体系,主张政府采购应倾向国产软件。

在倪光南看来,谁掌握软件产业平台,这是非常重要的,关系到整个产业的未来发展。

过去20年中,文档格式的标准就是微软的文档标准,即微软的Office软件,由于占据了市场的垄断地位,消费者都在使用,所以就形成了一个事实标准。

“这是一家公司独有的、不开放的系统,所有文档都要用它的软件才能打开,这个情况我们叫做‘锁定’,这是一个很大的问题”。于是他率先在文档标准上要向微软说“不”,坚持反对微软垄断。

“我现在的人生目标是推动自主创新,从‘中国制造’到‘中国创造’。”他说。

倪光南认为,华为研发人员的“智力性价比”是欧洲同行的12倍,“这说明我国软件业是大有希望的”。

倪光南对古典音乐情有独钟,他最喜欢的是德沃夏克的《自新大陆》,“这么多年来,我一直没有忘记,每当听到这个旋律,我就会扪心自问,你有没有虚度年华?你有没有蹉跎岁月?”

今天的倪光南,呈现在记者眼中的,是一个负有责任感的知识分子、科学家的形象—严谨、求实,乐于为他人着想。在某些人眼中,倪光南甚至严谨到有些刻板、较真,但在倪光南看来,这是科学的态度,来不得半点马虎。

而这,正是倪光南安身立命之根本。这些年里,联想也在不断变化,包括最近的中科院挂牌卖联想股份一事。

十年前的“柳倪之争”尽人皆知。这十年中,也有多种版本的“柳倪故事”见诸媒体,或有更深细节在坊间流传。

因为联想的知名度、当事双方多年的坚持,这件事已经成了中国IT业发展历史上最大的公案,时至今日仍然是个津津乐道的话题。

十年来,倪光南仍活跃在IT领域,公开言论很多,大多是围绕自主知识产权软件的发展。对联想,只有2004年联想收购IBM PC业务时,他公开谈过一次,就事论事。

-4-

永远走在科研的路上

2018年,“中兴事件”发生后,他十分痛心,鲜少接受采访的他出现在媒体上,言谈中皆是呼吁大家重视芯片研发,加大芯片和操作系统投入。

当年底,中宣部、科技部将倪光南评选为“最美科技工作者”,他上了电视,却又在讲技术、科研、产业化。有朋友打电话向他祝贺,他说:

“一个老头子,什么美不美的,我们还是谈谈芯片吧。”

他仍走在科研路上。目前,他在一家人工智能公司担任顾问,他一直强调团队要实现人工智能所有关键零部件制造掌握在自己手里……为此一个80多岁的老人,奔走在生产和制造的一线。

学生梁宁曾经写过一篇影响力颇大的文章《一段关于国产芯片和操作系统的往事》。他将倪光南比作唐吉柯德。

世人眼中,他是一个唐吉柯德。被柳传志逐出联想,曾经推动的重大项目未能完成。为了这个梦想他被一个又一个人利用。

倪光南自己却不这么认为,他说,也不一定要自己成功,我做一段,大家接着做,一个企业不行还有更多企业出来。

“有些事情,如果你觉得不可避免,那么早下决心比晚下决心要好。比如北斗,我们十几年前就下决心要搞,现在北斗很好用。”

一个长者的唠叨,像是一种无奈的嘶吼。

这个长者,却在此后的人生中,冒着被骗、声名狼藉的风险,一次次向“不可为”发起冲锋。

虽千万人,吾往矣。

图片来自网络 所有权归原作者(侵删)

【预言】微信究竟会不会被取代?【TA】进两次监狱,两次名校被拒收,被诬陷杀人,与天“斗”却赢了半颗棋子 【TA】负债48亿,追债人办公室随地大小便,从决定自杀到起死回生的八年 【思】合伙人,合的不是钱,而是人品 【思】人对了企业就对了“我请你来不是让你证明我错了,而是如何快速达成目标!

【惊】商界“暴君”只有偏执狂才能生存

【悟】25岁成联想接班人,27岁被柳传志送进监狱,草莽英雄终成房地产大佬!

【悟】“死于25岁,葬于75岁”,你的人生也会是这样的吗?

【新】比海底捞的服务更“毒”,可以毫无理由退货,这家超市被星巴克称为“价格警察”

【悟】30岁丧夫,36岁南下打工,放弃8000万年薪,董明珠为格力耗尽一生,图的啥?

【思】市值1万亿!他18岁被迫创业,曾多次破产、遭背叛,如今收入是BAT总和,缔造世界神话!

【醒】从卖血度日到身家650亿,红牛之父是如何逆袭成功的?