为何刷手机停不下来 大脑超载的警示

为何刷手机停不下来 大脑超载的警示。你有没有经历这样的时刻:明明啥也没干却感觉很累?这种精神上的疲倦感,可能与不知不觉接收到的海量信息有关。每天,当你习以为常地刷了上百条短视频、在朋友圈点赞无数时,大脑正经历着信息“超载”的考验。失眠、健忘、注意力低下、隐性疲劳、孤独感和抑郁问题……大量碎片化、低质量信息,正悄然加剧着人们的身心负担。

“脑腐”这个词,形象描述了一种信息时代“病症”,引起许多人的关注。它就像碎片化信息把人的头脑“轰炸”成一片废墟,久而久之大脑就像一片慢慢腐败的泥沼,脑力也随之“沉沦”。中国科学技术大学类脑智能技术及应用国家工程实验室副主任孙晓艳表示,“脑腐”并不是指大脑真的发生病变,而是对信息“超载”导致认知下降或精神疲劳的一种感觉描述。实验室研究方向是解析大脑对信息的筛选与整合机制,以降低无效信息干扰。

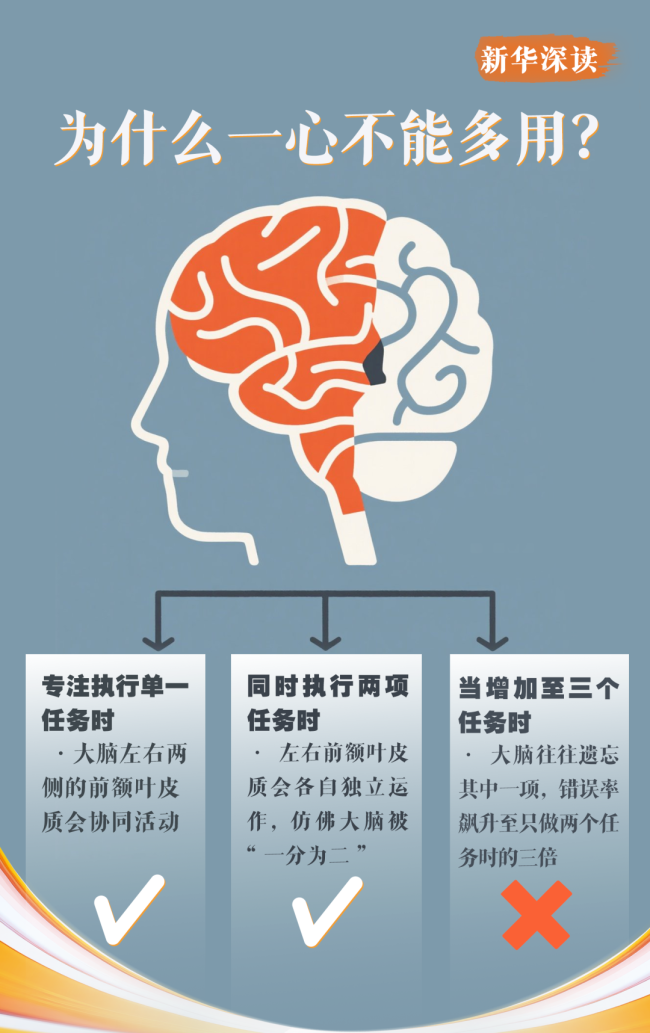

中国科学院心理研究所副所长蒋毅认为,普遍性的注意力下降、记忆力减退等认知退化现象,已成为信息时代的新挑战。从目前研究成果来看,海量信息会对大脑的认知方式产生影响,使大脑对信息处理的方式从原本更适应深度思考的模式,变成注意力转移更为频繁、记忆巩固减少的浅层认知模式。

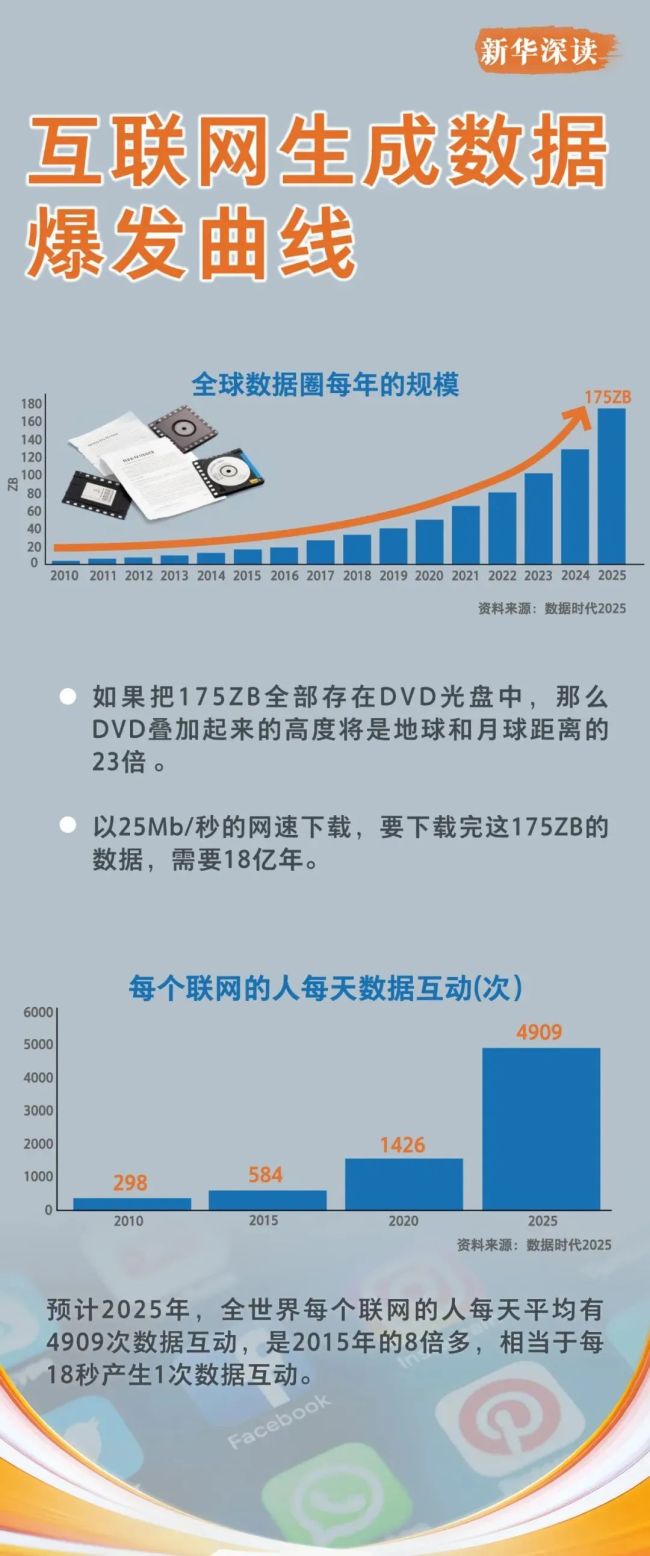

现代人常常陷在手机里。早上醒来,手机就弹出未读消息、购物App提醒、教育App通知、健身App催促等。国外一项研究表明,现代人每天通过手机、电视、电脑等设备接收的平均信息量约为74GB,远超中世纪普通人一生阅读量的总和。信息增长速度也在指数级扩张。如今,大数据和云计算极大改变了信息传播方式,我们每个人既时刻产生大量数据,同时也被大数据所包围。

在这种过量信息“挟持”下,大脑不堪重负。有研究显示,持续的信息应激状态,使大脑海马体负责信息传递的突触连接减少,神经递质分泌下降,记忆提取错误率上升。一些网友自嘲昨天全网热炒的新闻今天已无人记得,打开一部想看很久的电影、一本喜欢的书,没一会就要暂停刷一刷手机,在社交平台上想看些自己喜欢的内容,却一再被热搜带偏,甚至一整天都在“吃瓜”。

大量碎片化、低质量的信息摄入会让大脑疲惫不堪,难以集中精力。这些信息超出人类大脑处理极限了吗?发表于《神经元》杂志的一项最新研究显示,人类的感官系统能以每秒约10亿比特的速度收集信息,但大脑的整体信息处理速度却只有每秒10比特。换句话说,大脑能处理的信息远远小于接收到的信息。

如何判断大脑是否已不堪重负?首要判断标准就是个人身心损耗程度。眼睛疲劳干涩、颈椎手腕疼痛、睡眠质量降低是位列前三的身体负面结果。北京安定医院成瘾团队副主任医师周丹娜认为,心理和认知方面的损害主要集中在记忆、注意力和睡眠上,表现为注意力不集中、健忘、疲劳、焦虑、生产力下降等。

人们为何刷手机停不下来?基于算法推荐技术的“投其所好”是一个重要原因。获取注意力的算法讲述着信息传播的新逻辑。从购物平台的商品推荐到新闻App的头条新闻,从视频网站的个性化播放列表到社交媒体的好友动态排序,算法无处不在地分析人们的行为数据,预测用户的喜好与需求,并据此调整呈现给人们的信息。

当算法将人类注意力拆解为可量化的商业指标,我们正经历着比印刷术更剧烈的认知革命,许多人的思维和生活方式在即时满足中悄然改变,陷入愉悦性的信息“暴食症”。大脑最主要的奖赏机制是中脑边缘多巴胺系统,当人们从浏览信息中获得知识或情绪价值,大脑中的奖赏环路就会不断被激活,在多巴胺的刺激下,不知不觉就陷入愉悦性的信息“暴食症”。

很多研究表明,信息过载对青少年的负面影响和潜在风险是明确的。湖南省脑科医院儿少心理科主任周亚男说,青少年因为信息“暴食”导致身心问题的情况越来越多。长期输入碎片化、低质信息,影响了孩子构建完整思维框架的机会。

如何给大脑“减负”?50岁的媒体工作者孙旻通过“脑力马拉松”训练——一种分阶段完成认知游戏、记忆练习等通关目标的训练,重拾健康。她开始尝试类似马拉松选手规划路线的认知训练,即把屏幕使用时长当成“配速”,从每天10小时逐渐压缩至2小时。随着大脑在规律训练中逐渐恢复活力,她开始注意到那些“消失”的细节。

“数字极简”的概念最早由美国计算机科学家卡尔·纽波特提出,如今指代数字时代一种新的生活方式,正在被越来越多的人接受。这种生活方式强调审慎地使用一切数字工具,使之尽可能少地侵蚀现实生活,让使用者恢复对生活本身的掌控。比如,可以尝试为期30天的“数字清理”过程,选择真正需要的手机App,清理你的屏幕;定期不带手机进行漫步,让自己置于“不听”“不读”状态;参与高质量的休闲活动,投入更多精力到现实人际关系中。

多位专家认为,大脑“超载”的危害并非不可逆,通过科学管理“数字摄入”、重建健康生活习惯,大脑功能可恢复张弛有度的“弹性”。全球多个国家正通过立法、技术干预、教育改革等,为数字时代的社会搭起健康“防护网”。我国也出台了一系列法规,明确规定学校、家庭应当教育引导未成年人参加有益身心健康的活动,预防和干预未成年人沉迷网络。

信息如海洋,而我们的大脑是浅浅的容器。真正的智慧不在于盛纳更多,而在于不断游向深处。人类的思想,就存于其间。

相关文章

上万销量的18元充电宝自称可上飞机 二手市场隐患多

上海飞东京航班疑从万米高空急降 资深机长分析飞机为何直降8700米

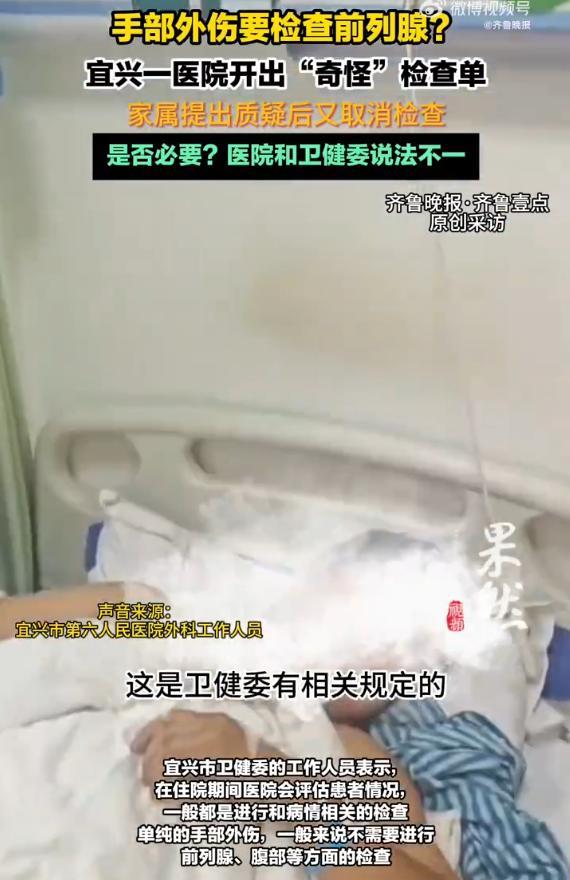

男子手掌受伤让查前列腺医生已停职 医院正调查处理

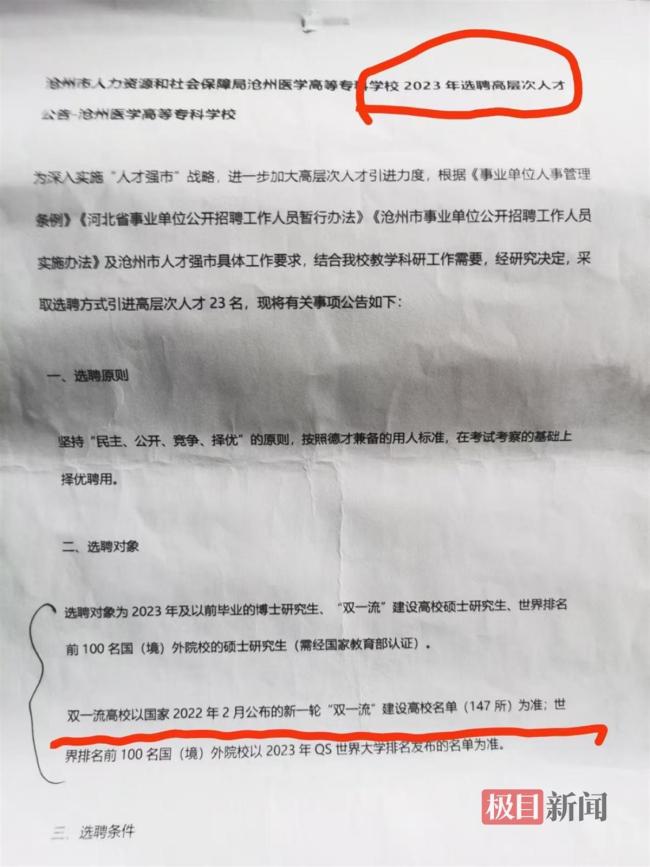

高校招聘第二名举报第一名不符合条件 家长质疑招聘公平性

成都大哥给榕江送1792斤西瓜 千里驰援暖人心

养生直播正“围猎”老人钱包 天价课程暗藏玄机

广州地铁限制携带充电宝数量 安检新规引热议

大足龙水有人贩子出没系谣言 家长群恐慌情绪蔓延

湖北一地特大暴雨破纪录:咸丰遭遇破纪录特大暴雨袭击

男子手划伤被要求检查前列腺 医院操作引质疑

12306回应充电宝上高铁要求 额定能量不超100Wh即可

“成都造”设备再添一员猛将 三维建模精度达0.01毫米

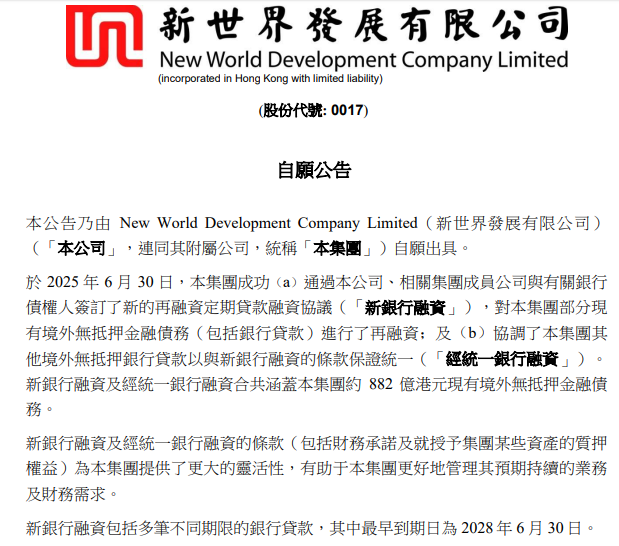

郑裕彤家族获巨额“救命钱” 新世界成功再融资

榕江商户甩卖泡水鞋拒爱心网购 自救减少损失

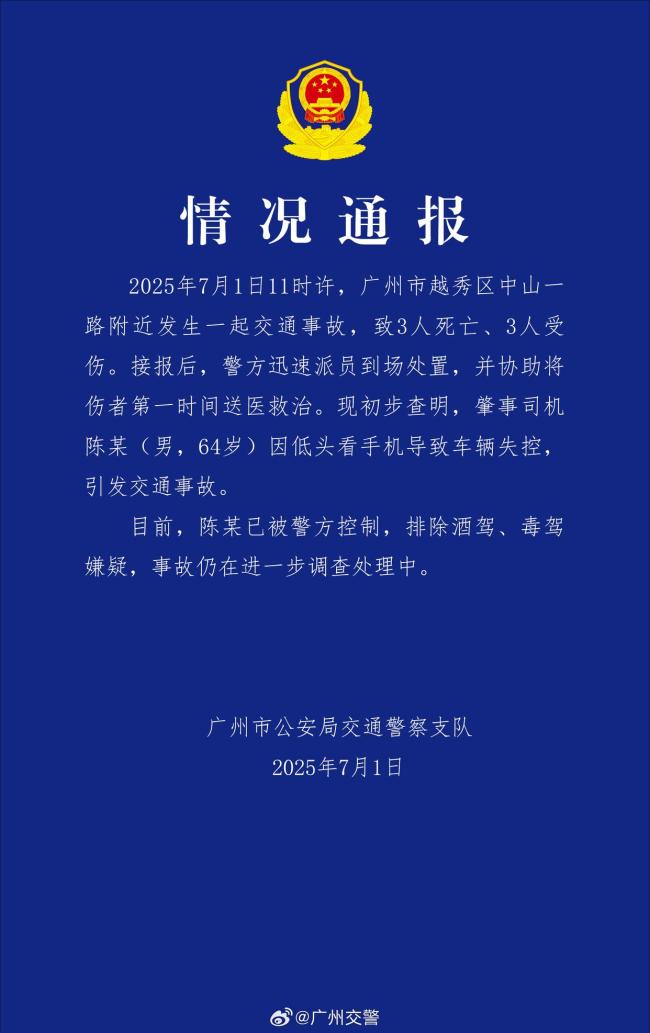

广州交警通报3死3伤交通事故 司机低头看手机所致

章若楠七月均在剧组拍戏,新角色沉浸式打磨中期待值拉满!

哈萨克斯坦新法:公共场所禁止蒙面 弘扬民族认同感

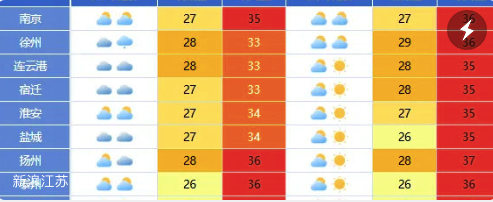

江苏浙江到底有多热啊?全国第一热过新疆

金价下跌后情侣买三金便宜近万元!

现场:因美国资助媒体参会伊朗大使愤而离场

- 车企扎堆断供,美国快没车可卖了 关税战反噬效应显现

- 这条轻轨见证了中越情谊 友谊桥梁连接你我

- 郑州将再开通一条新高速 郑洛高速进展顺利

- 入境中国的外国人暴涨4成 免签政策助力显著

- 2025全国防汛抗旱责任人公布 名单全面公开

- 专家:欧盟剑指美国科技巨头 关税争端升级

- 伊朗禁止使用马斯克的“星链”服务 新立法严惩违者

- 官方回应男子带12岁女孩开房:借着教学的名头骗人,涉事男子已抓获

- 国产激光武器保护“爱国者”,击落21架胡塞无人机,沙特少将授勋!

- 重奢商场开业1天女厕现代孕广告 已擦除并排查中

- 特斯拉Model 3升级:续航动力双提升

- 明年1月1日起,“被打还手即互殴”成历史,宠物伤人可治安处罚 新法鼓励正当防卫