起底手游免费送皮肤骗局 未成年人屡屡中招

暑期来临,玩游戏成为许多孩子休闲放松的方式。一款时下火热的手机网络游戏深受中小学生的喜爱。然而,一些不法分子盯上了游戏中的低龄玩家,打着“免费送游戏皮肤”的幌子实施诈骗。

该游戏界面显示,其适应年龄为8岁以上。玩家在游戏中可以组队闯关、语音聊天,还能通过“开盲盒”为游戏角色更换皮肤。“开盲盒”需要花费游戏币,1元人民币可购买10个,而获得限定游戏皮肤可能要一次性花费上千枚游戏币。

相比花钱更换皮肤,零花钱有限的孩子们更倾向于“免费”领取皮肤。不久前,一位博主引导孩子小宇还原了一场免费送皮肤骗局。小宇表示,在刷视频时看到一个主播直播送皮肤,于是半信半疑地点进去。对方随后让小宇加入“粉丝团”,按教程领取皮肤。结果页面显示“未成年人不能领”。

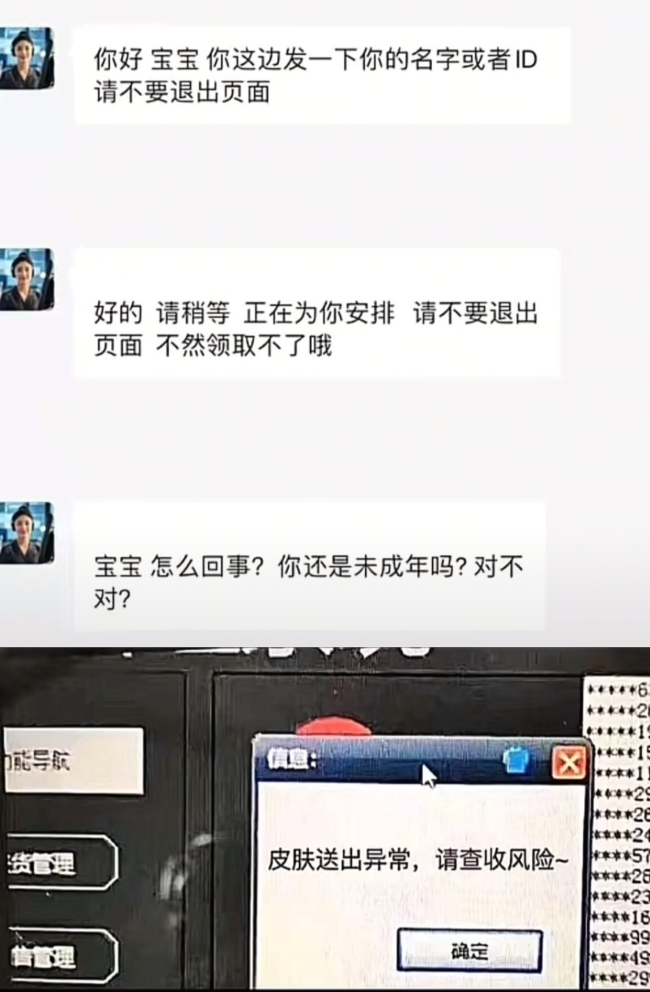

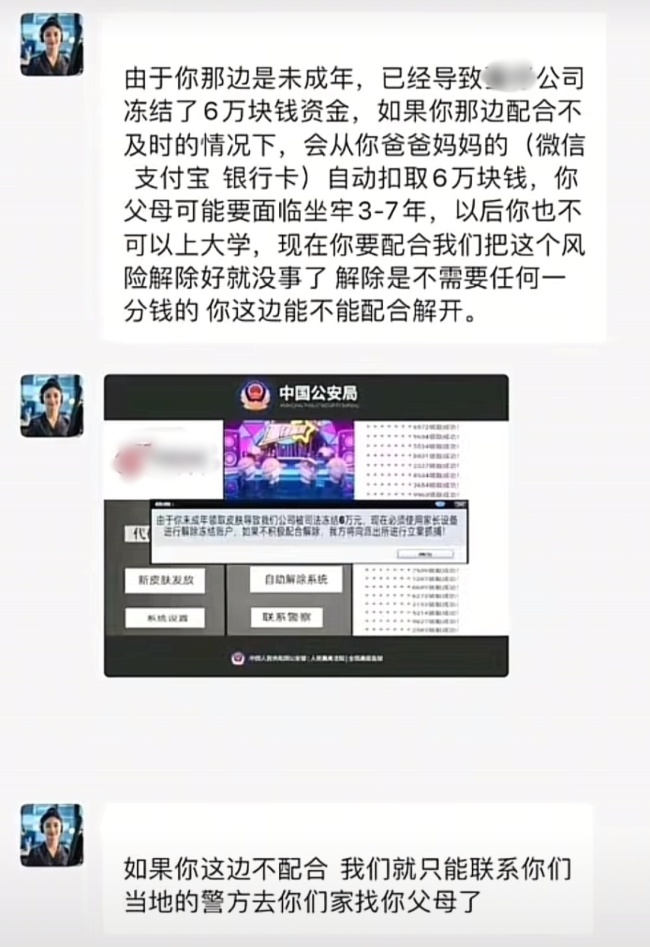

加入“粉丝团”后,对方先让小宇发送游戏ID,告知正在为其安排皮肤。接着,一张显示“皮肤送出异常,请查收风险”的页面截图传来,紧接着是一份印有“中国公安局”字样的“系统警告”,声称由于小宇未成年领取皮肤导致公司被司法冻结6万元,必须使用家长设备解除冻结账户,否则将面临抓捕。

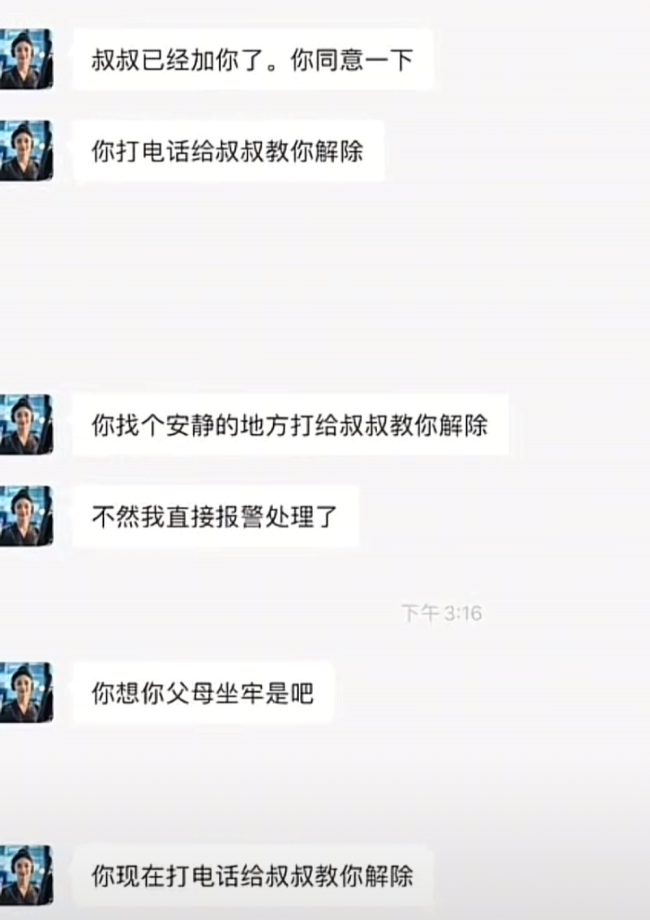

在一系列恐吓威胁下,小宇答应“配合”,对方要求他发送微信二维码,并声称“天津市公安局的杨警官加你微信,会教你解开”。小宇听到要抓父母,便不同意了。对方自称是天津警官,教小宇如何解除。幸运的是,家长及时发现并安抚了小宇,屏幕另一端的所谓“杨警官”也挂断电话,“粉丝团”随即解散。

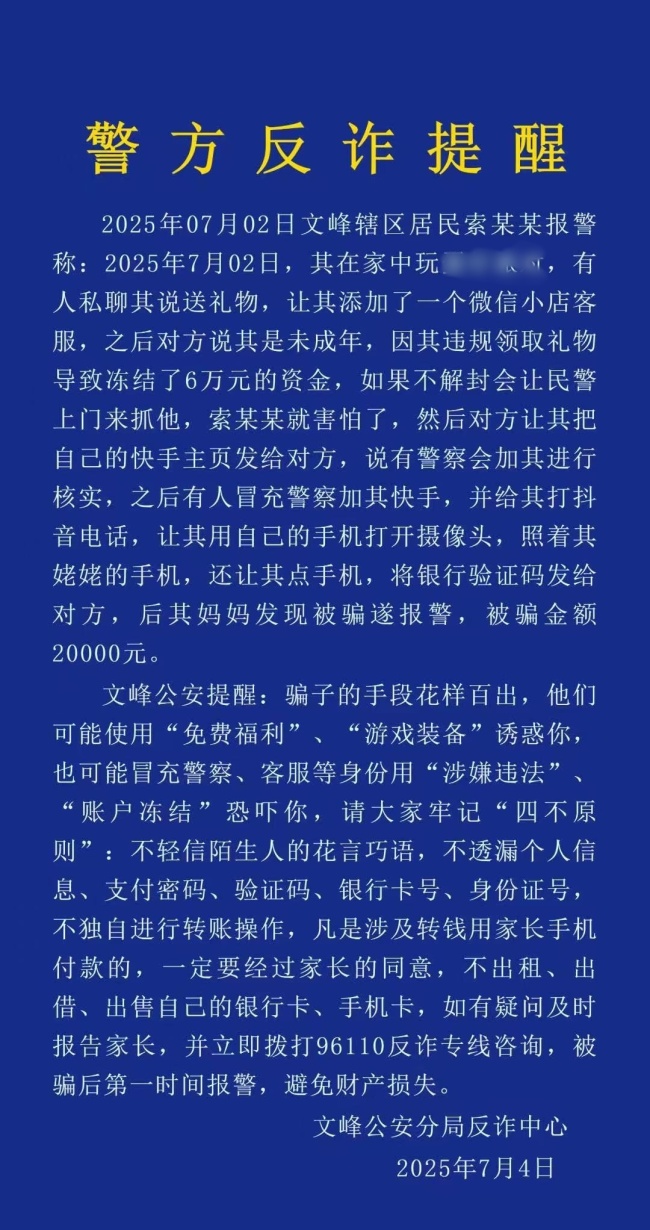

小宇的遭遇并非个例,游戏中免费送皮肤骗局屡见不鲜。近一年多来,全国多地警方和检方均发布过相关案例。尽管骗局中诱导未成年人转账的说辞和渠道有所更新,但目的始终是骗取大人银行卡里的存款。

不久前,江苏省宿迁市宿豫区人民检察院办理了一起相关网络诈骗案。受害玩家果果常在周末及节假日用父亲的手机玩游戏,并与其他玩家互动。诈骗团伙以“赠送皮肤”为由加了果果的微信,发来链接称这是一个虚拟购物订单,果果需点击链接付款购买订单里的商品,赠送的皮肤才能被激活,购物的钱随后原路返还。果果在购买了共计28000余元的商品后,未收到游戏皮肤,购物款也未返还,发现自己已被拉黑。直到几天后,果果父亲发现手机里的钱不翼而飞,才发现孩子被骗。

检察官曹艳荃介绍,所谓的“虚拟订单”实际上是普通的网购链接,诈骗团伙引导被害人使用家长的支付账号购买商品。不少孩子使用家长的手机玩游戏,熟悉支付密码等信息,这使得骗子更容易得手。

在这一案例中,诈骗团伙让被害人下单购买的商品多为容易转卖的电子产品。他们还会让被害人把家长网购账号绑定的手机号换成他们的手机号,防止家长发现订单后退货,同时方便查看物流信息。朱媛媛透露,诈骗团伙可以通过物流信息主动联系快递员拿货,最后再诱导被害人删除聊天记录和购物记录,试图销毁证据。

北京市社会科学院法治研究所副所长王洁长期从事反电信网络诈骗研究。她认为,不法分子利用未成年人自制力较弱、对金钱没有清醒认知的特点,制造信息隔离环境,让孩子们迅速陷入恐惧,进而实现远程控制。王洁还发现了一些更为恶劣的案例,不仅侵害了孩子的财产,还对其人格尊严和心理健康造成重大损害。

王洁指出,网络游戏公司应加强监管,如登录游戏平台时要求刷脸,但在后续游戏过程中缺乏技术监管措施,未成年人仍能使用成年人模式。针对此类骗局,警方和检方提示家长避免随意将手机和电子产品交给孩子使用,设定青少年使用电子设备的时间限制,明确哪些APP可以使用、哪些不可以。家长还应做好自身银行账户管理,不要将账户绑定在孩子常用的电子设备上。王洁表示,家庭才是最好的预防单位,希望父母多抽出时间陪伴孩子,参与一些活动,加强对典型案例的宣传,共同守护未成年人的安全。

相关文章

哈素海杯搏克超级联赛 力量与技巧的视觉盛宴

许言午好想报警又怕来的是孙飞 十三年隐忍终见光明

为何那么多人信日本地震预言 漫画梦境引发恐慌

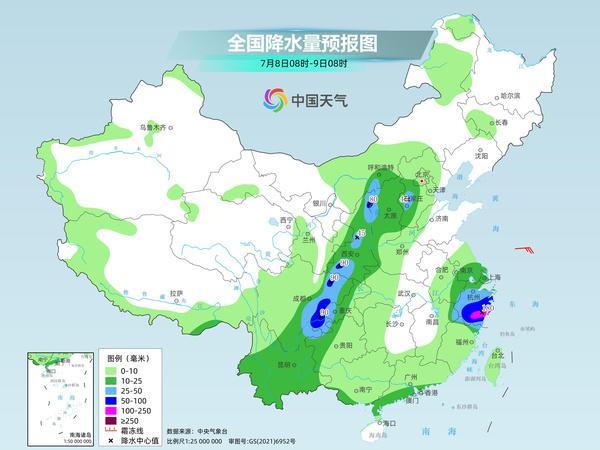

新一轮降雨和台风雨同时来袭 多地迎强降雨挑战

77岁TVB老戏骨雪妮去世 演艺生涯回顾

国航一航班从北京起飞1小时后返航,客服回应 因机械故障需换机重飞

防中暑≠猛喝水 科学补水防高温

以媒爆:内塔尼亚胡与以军总参谋长在闭门会议上发生激烈争执 撤离计划引发分歧

张凯丽女儿和素人选手分词起争执 星二代闹剧引热议

抗癌博主阿飞去世 告别信感谢众人陪伴

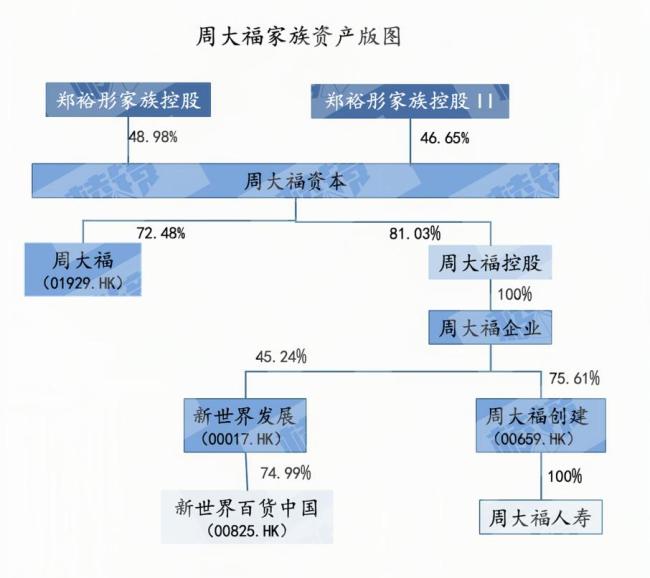

香港周大福家族生变:千亿资产还不上十亿利息?培养18年的接班人出局 财富帝国面临传承考验

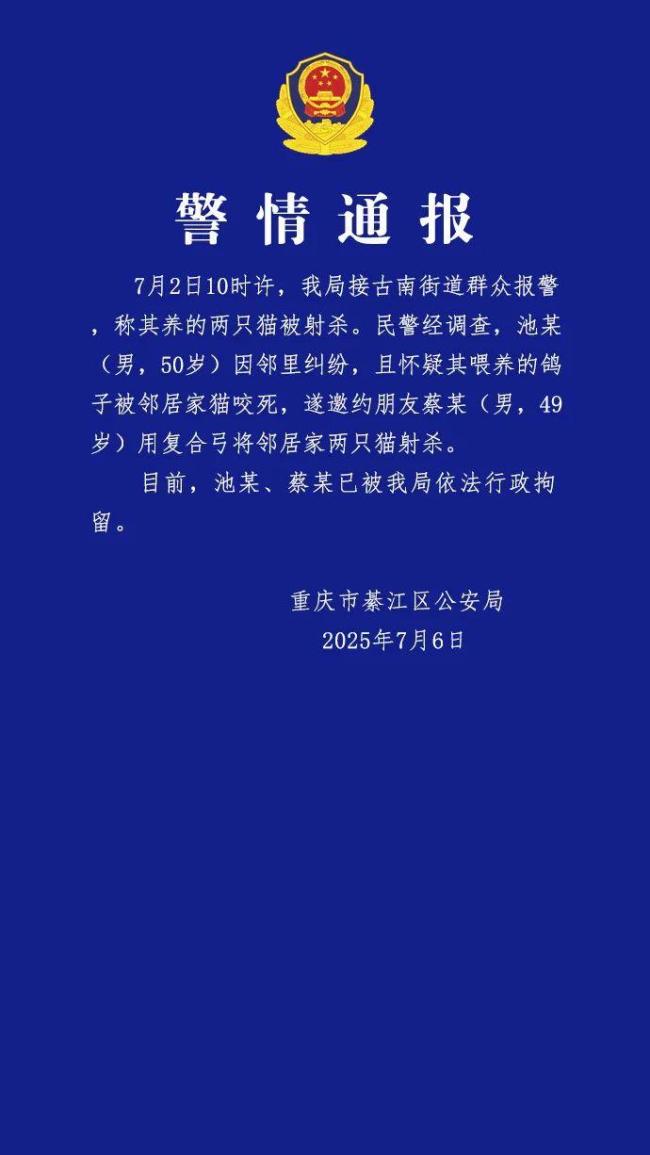

2男子射杀邻居2猫被行拘 邻里纠纷引发悲剧

白纸上签个名 18岁男孩替父背债成被告 空白签名惹祸端

北京夜空惊现神秘光圈,市民拍下现场照片 UFO疑云引发热议

中日韩联手时机已到了吗 东亚合作新趋势

国乒正赛前完成最后上下训:孙颖莎炸毛+热得皱眉,林高远冰淇淋解暑 劲敌退赛添变数

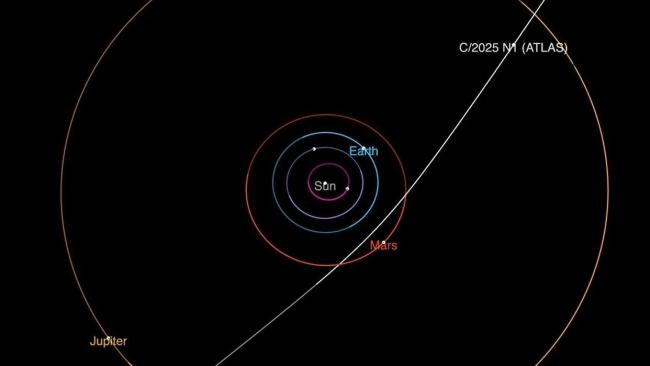

神秘天体闯入太阳系能被拦截吗 新访客引发科学界关注

王晶曝张曼玉秘闻:她当年也是花瓶,从花瓶到影后华丽转身

未来一周,北京都是“桑拿天”!谨防中暑 高湿闷热持续

- 58岁红发阿姨每天最多摇600多杯奶茶:年轻人能干的,我们这个年纪照样能干!

- “打鸟”的风还是吹到了“00后”!“打鸟”这个词在网上又火了

- “内鬼”陈笑波,被逮捕 涉嫌受贿罪案进展

- 中国女篮集训名单:李月汝领衔张子宇首次入选 新星闪耀未来可期

- 海关总署回应中美贸易领域是否存在脱钩可能 互利共赢是本质

- 前物流员工钻网购退货空子 高仿品替换正品诈骗

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势