引言:疑惑

黄瓜是常见的一种蔬菜。一般我们见到的黄瓜,都是绿色的。

既然是绿色,那为什么又叫做黄瓜呢?为什么不叫绿瓜呢?

是个需要探究的问题。

提前划重点

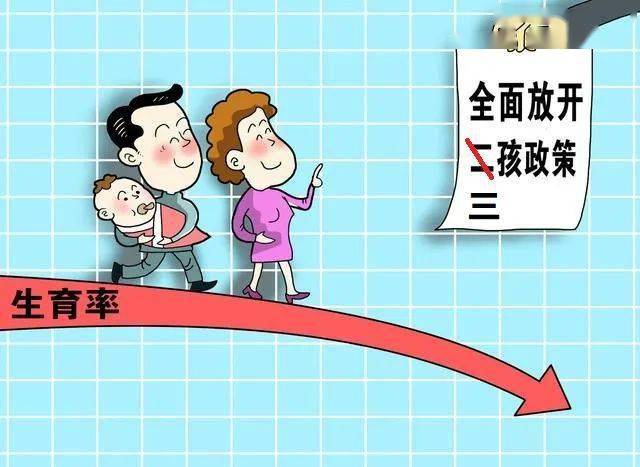

黄瓜来自西域,最早叫做胡瓜

因为某些原因,胡瓜改名黄瓜

黄瓜熟了变黄,可是味道差了

绿色之时采摘,进入万千人家

黄瓜的源头是胡瓜

主流说法,黄瓜在汉朝时传入中国。

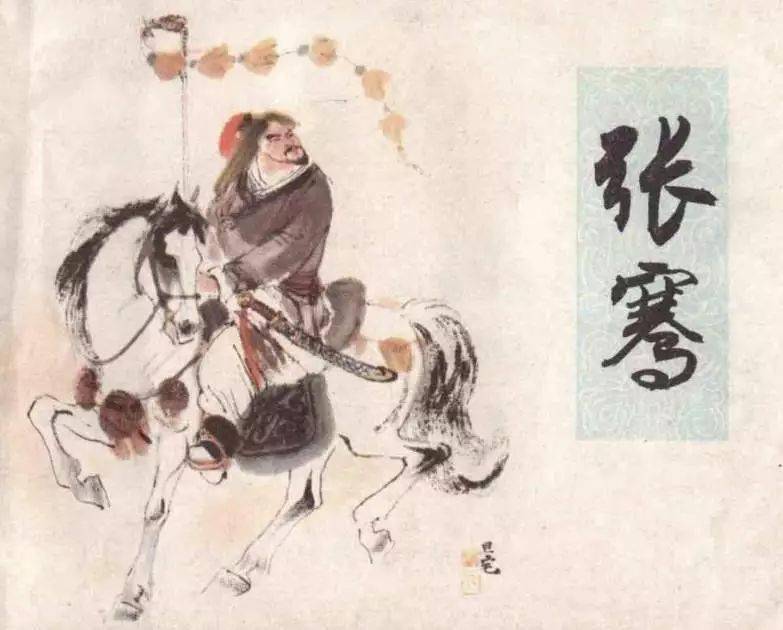

许多人认为,张骞通西域后,把黄瓜传入到了中国内部地区。随后,中国开始大规模种植,成为必不可少的蔬菜之一,直到今天。

当时,汉人把外族人叫做胡人,从胡人地区传来的瓜,自然叫做胡瓜。

类似的词语很多,例如:胡琴、胡椒、胡麻、胡豆(即蚕豆)、胡桃、胡萝卜、胡服、二胡......

许多带“胡”的词语现在还在沿用,只有“胡瓜”消失,彻底变成“黄瓜”。

本着严谨的态度,要对“黄瓜由张骞从西域传来”这个说法,做全面验证。

结论:这是谣言,造谣者李时珍。

英国科学家德空多尔在《农艺植物考源》中认为,黄瓜原产地在印度东北。这一说法已经得到了植物学家的实证。

明朝医学家李时珍在《本草纲目》中说:“张骞使西域得种,故名胡瓜”,但此说法凭空而来,并没有注明出处,也没有其他佐证。

翻阅司马迁《史记》、班固《汉书》和司马光《资治通鉴》,并没有相关记载。一千多年后的《本草纲目》是首创,令人意外。

美国汉学家劳费尔在《中国伊朗编》中说:“张骞狂的人们还有一个教条:认为这位名将给他的国人带回了胡瓜或黄瓜。这个看法所根据的唯一文件是后来李时珍的作品,他大胆说出这话而没有引证早年的材料为根据。”

“这一掌故是望文生义的捏造,是仅仅从‘胡瓜’这个名称联想而来。任何带有形容词‘胡’字的植物都归根结底硬加在张骞的头上,这是解决难题的最简易的方法,也是省得多费脑筋的好法子。”

总之,黄瓜应该不是张骞带回来的。至少,没有实锤。

和如来佛一起到中国

苜蓿随天马,胡瓜伴佛祖。

黄瓜来中国的时间,即便不在两汉,也不会晚于魏晋。传播途径和佛教一样,通过丝绸之路,经西域传入。

南朝梁的陶弘景说:胡瓜合羊肉食之发热。用现代语言就是说,黄瓜煮羊肉,吃了会发烧。

东晋十六国期间,佛教在中国广泛流传。当时翻译的几部佛经里面,如《四分律》、《大般涅槃经》,都把胡瓜作为讲佛理的道具,认为它是不洁之物,还提到吃胡瓜会发热。

陶弘景说胡瓜煮羊肉导致发烧,很可能就是受到佛经的影响。

佛教来自印度,胡瓜作为印度特产,自然很容易被作为语言表述载体。正如诗经里有“桃之夭夭,灼灼其华”,桃便是原产于中国的物种。

北魏贾思勰的《齐民要术》里,更是记载了胡瓜的种植方法。节录如下:

四月中种之。胡瓜宜竖柴木,令引蔓缘之。收胡瓜,候色黄则摘。若待色赤,则皮存而肉消也。并如凡瓜,于香酱中藏之亦佳。

大致意思是说,搞个架子让胡瓜缠在藤上,等到黄色时就成熟采摘了,放在香酱中储存食用。此段下文还将多次提及,暂且按下不表。

看来在魏晋,人们吃的胡瓜还是黄色的,确确实实是“黄瓜”。

胡瓜改名黄瓜

对于“胡瓜”改名“黄瓜”,有种说法:

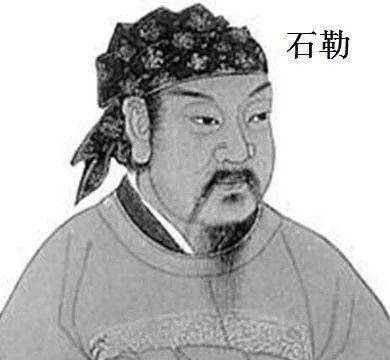

后赵王朝的建立者石勒是羯族人。他在襄国(即今邢台)登基做皇帝后,为显示尊贵,称羯人为国人。

可是人们还是把羯族人叫做胡人。石勒对这个贬称颇为恼火,就定了法令,严禁人们说“胡”字,谁犯了禁忌,就要杀头。

有天,石勒皇帝召见地方官时,看到襄国郡守樊坦,穿着结补丁的破衣服来见他,劈头就问:“你为什么衣冠不整,褴褛来朝?”

樊坦吓慌了, 急不择言,忘了避讳,脱口说:“胡人无道,衣物俱被掠尽。”

石勒听了,不但不发怒 ,反而安慰他说:“他们抢了你的东西,由我还你就是了。”这时樊坦才知道犯了禁忌,急忙叩头请罪。石勒装出宽宏大量的样子,不再怪罪樊坦。

但事没完,石勒为了汉族官吏对羯人是否真心尊重,就在召见后例行的“御赐午膳”时,指着桌上饭菜中一盘胡瓜问樊坦:卿知此物何名么?“

樊坦看出石勒故意提问,便恭恭敬敬用四句诗答道:“紫案佳肴,银杯绿茶,金樽甘露,玉盘黄瓜。”

从此,“胡瓜”就变成了“黄瓜”。

这个说法流传也很广,不亚于张骞从西域带来胡瓜。然而,这也是一个谣言。谣言的作者是谁?还是神医李时珍。

先看史书原文:勒以参军樊坦清贫,擢授章武内史。既而入辞,勒见坦衣冠弊坏,大惊曰:“樊参军何贫之甚也!”坦性诚朴,率然而对曰:“顷遭羯贼无道,资财荡尽。”勒笑曰:“羯贼乃尔暴掠邪!今当相偿耳。”坦大惧,叩头泣谢。勒曰:“孤律自防俗士,不关卿辈老书生也。”赐车马衣服装钱三百万,以励贪俗。

以上出自《晋书·石勒载记》,而且到此为止。 宴席上的对答,明显是后人在晋书的内容后面自己添加的,颇有狗尾续貂之感。

更可笑的是,将樊坦的官名写错了,从章武内史变成了襄国郡守。这种说法充斥于网络,造成了对世人的诸多误导。

举一个明显的反例,北魏写《齐民要术》的贾思勰,时代晚于石勒,依旧在著作中称“胡瓜”。如果石勒的说法是真的,那贾思勰肯定会有所顾忌,要知道北魏也是胡人政权。

李时珍在《本草纲目》里,记载了“北人避石勒讳,改呼黄瓜,至今因之”。根据典籍源流的研究,这应该是李时珍在摘抄前人著作时,看串行了……

后人继续以讹传讹,造成石勒变成了“胡瓜”变“黄瓜”的核心人物。

因此,“Ctrl+C”和“Ctrl+V”真是伟大的发明。

杨广的锅,不要抢着背

不过,李时珍的治学态度还是很严谨,他记载下来另一个改名的典故。这个典故应该是正确的。

李时珍这么说:“杜宝《拾遗录》云,隋大业四年避讳,改胡瓜为黄瓜。”

杜宝是唐朝人,他还著有《大业杂记》一书,其中写道:“(隋炀帝大业四年)九月,自塞北还至东都,改胡床为交床,改胡瓜为白露黄瓜,改茄子为昆仑紫瓜。”

唐朝的吴兢在《贞观政要·慎所好》里记载:“贞观四年,太宗曰:隋炀帝性好猜防,专信邪道,大忌胡人,乃至谓胡床为交床,胡瓜为黄瓜,筑长城以避胡。”

上面几段,都讲述是隋炀帝杨广改名,把胡瓜改成了黄瓜。其中还有一位地位崇高的背书者——唐太宗李世民。

鉴于唐朝距离隋朝很近,这个说法又有许多印证,应该是确凿无误的了。

而石勒改名的说法,是宋朝以后的人,根据唐朝人的话的想当然。 这句话就是大书法家欧阳询转述前人的话:石勒讳胡,胡物改名。

那么杨广为什么要改名呢?原因也很简单,因为隋王室有鲜卑血统,统一中国之后,“讳胡”乃是理所当然之事。因此隋炀帝才将涉“胡”的字眼一律更换。

纵观历朝历代,“胡瓜”和“黄瓜”的称谓并行不悖,而这两个称谓的分布规律也极为有趣。

张平真著《中国蔬菜名称考释》对此进行总结:“追寻其规律,大概是这样:在隋朝以后,凡属汉族居统治地位的时期,多以古称‘胡瓜’为正名,凡属少数民族居统治地位的时期,其官方均以讳称‘黄瓜’为正名;”

“北方人或在北方人的著述中,多称其讳称‘黄瓜’称谓,但南方人或在南方人的著作中,则多沿用古称‘胡瓜’。进入民国,又恢复‘胡瓜’的古称。现在则改以‘黄瓜’为正式名称。”

一个小小蔬菜的名字,居然背后有那么多道理。问题来了,“胡”这个字,到底有没有轻蔑的意思呢?

“胡”有轻蔑之意?

“胡人”的说法出现很早。

战国策里,就有赵武灵王“胡服骑射以教百姓”的说法。西汉贾谊《过秦论》中,也有“胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨”的句子。

这里的胡人,指的是匈奴人,也包括和汉室作对的其他少数民族,比如东胡,它因居于匈奴人之东而得名。

胡人成气候,是在西晋灭亡后的十六国时期。匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等民族入侵中原,纷纷建立政权,习惯上称为“五胡十六国”。

这一时期,是胡汉矛盾冲突最激烈、最尖锐的时期。《晋书》中说:“邪正不并存,譬如胡与秦”。江统在《徙戎论》中说:“非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同” 。

不同民族从排斥到融合,是一个很艰难也很漫长的过程,要付出许多献血和生命的代价。

好多人认为“胡”是对少数民族的蔑称。相对于汉人,胡人先进程度较低,风俗不尽相同,总以武力骚扰边境。对这些人,汉族自然没有好感,不管语气还是情感,总有那么蔑视、轻侮的意思。

其实,胡是对游牧民族的一种称谓。西汉时,匈奴单于曾给汉朝皇帝致书,说“南有大汉,北有强胡。胡者,天之骄子也。”(见《汉书》)

“胡”在匈奴人眼里是天之骄子的意思,和汉人的天子意思差不多。

司马光《资治通鉴》记载,前秦淝水落败后,苻坚一直宠信的羌人首领姚苌也举兵反秦,最后俘获苻坚。姚苌向苻坚索要传国玉玺,苻坚一脸的瞧不起,怒斥姚苌,说“小羌敢逼天子,五胡次序,无汝羌名”。

这是“五胡”最早见于史端的记载。

苻坚是氐人,他自己称自己为“胡”,当然在他看来,“胡”没有贬义。

至于之后出现的轻蔑含义,也是胡汉矛盾不断上升后,特别是经过宋元明清,几次少数民族和汉族政权的更迭,所产生的言外之意。

正如,“支那”最开始并不是蔑称,“湾湾”一开始也没有什么贬意。

不吃黄瓜吃绿瓜

之前讲过,至少在魏晋南北朝时期,人们吃黄瓜,还是等到它完全成熟,变成黄色之后再采摘使用。

专门就此事求证过老一辈,他们说黄瓜完全成熟后,它表面的颜色就是黄色。不单是黄瓜,很多植物没有成熟前,颜色就是绿色。

那究竟什么时候,吃绿色的、未成熟的黄瓜开始流行呢?

应是宋朝以后。因为佛经里面说,胡瓜吃了会发热,是不好的东西。这个影响延续很久,唐朝名医孙思邈在书中甚至说胡瓜“有毒,不可多食”。

宋朝之后,儒学出现了新形态并一统思想界,佛教影响力消退。元朝和明朝的医书里,对黄(胡)瓜的看法逐渐倾向于正面,认为它清热解渴。

产生这种变化,一方面是佛教影响力下降,另一方面很可能是人们的食用方法发生了改变。

南宋的陆游有首诗叫《新蔬》,里面说:“黄瓜翠苣最相宜,上市登盘四月时”。根据农时推断,这时候的黄瓜,应该是绿色未成熟的。

宋元朝,生吃和熟吃并存,到了明朝开始,就是以生吃为主了。甚至到了清朝,有人还隔空diss了北魏的贾思勰。

清吴其濬在《植物名实图考》中说:“齐民要术无藏胡瓜法,盖不任糟酱”。实际上,贾思勰明明写了“于香酱中藏之亦佳”。

吴其濬所处的清朝,吃黄瓜都是吃嫩绿瓜,和贾思勰时代吃黄熟瓜大不相同,究竟是否能糟酱,肯定也是不一样的。

周星驰用明朝的剑斩清朝的官,吴其濬用清朝的黄瓜吐槽北魏的胡瓜,都有些无厘头。

结语:新的未知

黄瓜的故事,是一个缩影。 实际上,我们日常餐桌上丰富多彩的蔬菜,正是全球化交流的结果。

弄清楚了一些问题,但是还有一些问题悬而未解。

有人在云南发现了野生黄瓜,那么是否有可能“胡瓜”是从云南贵州的“南方丝绸之路”传来呢?从地图上看,这里距离印度很近,某种程度上更便捷。

关于石勒改名的谣言,李时珍的记载中只有寥寥数语,是谁在《晋书》的基础上,编造了那段可以蒙蔽许多人判断的例子?又是因为什么原因造成了铺天盖地的传播。

本文写到这里,应该也差不多了。

抓到了李时珍这位无心的“造谣者”,驳斥了网络上主流的“张骞从西域带来胡瓜”、“石勒改胡瓜为黄瓜”的谣言,知道了“胡”字贬义的由来,也知道了何时人们开始食用绿色的黄瓜。

看上去功德圆满。但隐隐有些担心,会不会到了哪一天,那些错误的说法,彻底被所有人的观念所认可。

小小的黄瓜、绿瓜、胡瓜之辩,不再有人关注。就像对岸的教科书,人工造成了一批“天然独”。

在查询资料的过程中,百度到了一段话:“ 英国科学家堪拉培在《栽培作物的起源》中认为,根据世界各地黄瓜的名称和古代地区的栽培记录来看,黄瓜原产地在印度东北”。

本来准备直接引用,本着审慎的态度做了查验,这段说法是完全错误的,英国科学家的名字和书籍名称,不知道是从哪里造出来的。

正确说法:第康道尔(Alphonse Pyramus de Candolle) ,《 农艺植物考源》(Origin of Cultivated Plants )。

然而上述杜撰,已经堂而皇之的变成了许多公众号的“确凿证据”,甚至在知网、万方数据库里的一些学术论文中,都有人引用。

有点惊悚。一个短短的谣言,需要花更多代价来消除,甚至根本无法消除。

未来究竟会如何?谁也不知道。

——END——

拂晓摘星

pkuwxx