谁把屈原包粽子里了 粽子背后的八位历史名人

端午节吃粽子是中国及东亚、东南亚许多国家的传统习俗。这一习俗流传最广的说法是为了纪念战国末年的楚国三闾大夫屈原。实际上,粽子最早被称为角黍,是北方中原一带的叫法,因为北方盛产黍米。早在春秋时代,中原诸国的王侯贵族就以菰叶包裹黍米,做成牛角状,用于祭祖。

世界上发现最早的粽子实物是在江西九江德安县出土的南宋古墓中,墓主人手持的一对粽子。粽子成双寓意吉祥,可见古时候粽子在红白礼仪中的地位很高。角黍流传到南方后,多用糯米为馅,才被称作粽子。

南韩江陵市端午节的主角金庾信是唐高宗时期的新罗大将,也是王族成员。他的父亲希望他成为像中国南北朝时期的名臣庾信一样的人物。金庾信协助大唐名将苏定方灭百济、高句骊二国。后来为了保住新罗,他派儿子怂恿高句骊遗民反唐,但遭到失败。金庾信羞愤而亡,被追封为兴武王,并被尊为大关岭山神。每年农历四月十五日至五月六日,江陵市会举行迎神祭,即他们所谓的端午祭,人们吃粽子是为了纪念金庾信。

伍子胥是春秋末年楚国人,因父兄被楚平王冤杀,投效吴王阖闾麾下,助吴破楚伐越。后来被吴王夫差赐死,尸身被抛入钱塘江。苏州百姓世代包粽子过端午,以此纪念伍子胥。

白起是战国时期秦国名将,曾率兵攻破楚国郢都,焚烧王陵,间接导致屈原的死亡。长平之战后,白起功高震主,被秦昭襄王赐剑自尽。他临终前哀叹自己杀戮太重,后世以芦叶裹粽食之,寓意去恶果避兵祸。

屈原是楚国三闾大夫,多次犯颜直谏,被流放三次。最终在汨罗江畔沉江殉国。汉武帝独尊儒术后,屈原逐渐成为端午节的主角。东晋时期,祭屈原、吃粽子成为一种家国情怀。

越王勾践在与吴国的生死角逐中获胜,五月初五在钱塘江举行了划船竞渡典礼,演化成了端午赛龙舟的重要活动。

文种是楚国郢都人,投向越国后成为重要谋臣。越国灭吴后,文种不听范蠡劝告,最终被杀。文种之名与粽子同音,越国百姓以包粽食之纪念他。

马援是东汉开国名将,讨伐湘西蛮部时,汉军水土不服。马援于五月初五强行突袭,最后大获全胜。湖南溆浦一带以五月初五为小端阳,五月十五为大端阳。马援也在这一年病逝于军中,实现了马革裹尸的愿望。

陈临是东汉苍梧太守,治理有方,深受百姓爱戴。每年五月初五是陈临的祭祀日,广府、梧州等地的陈氏子孙会举行盛大拜祭典仪。这些历史名人涵盖了多个地区,都被当地人视为端午节重要的纪念对象。

相关文章

引用的莫言名言是假的 雷军赶紧删了

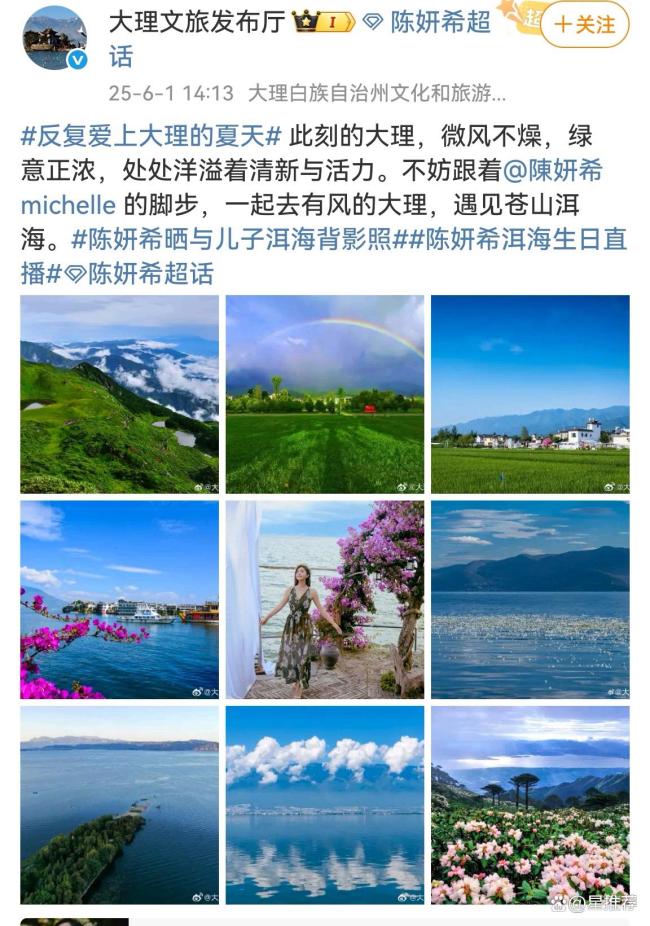

陈妍希离婚后首次晒娃 洱海母子温馨同框

高雄绿营最大流派倒向邱议莹 涌言会挺邱初现端倪

打工人爱上周末48小时极限出国游 性价比高出行新选择

官渡古战地长出文旅新地标 文化赋能全域发展

砸钱送孩子去美国读书?硅谷7年家长亲述:这些留学真相没人敢说 家长的反思与后悔

2025年全国青少年信息素养大赛复赛C++算法创意实践挑战赛真题模拟强化训练(试卷1:共计6题带解析)

04-redis-分布式锁-redisson

使用verilog 实现 cordic 算法 ----- 旋转模式

Openharmony 命令行工具hdc的获取与安装

FPGA-DDS信号发生器

紫光同创FPGA实现AD9280数据采集转UDP网络传输,分享PDS工程源码和技术支持和QT上位机

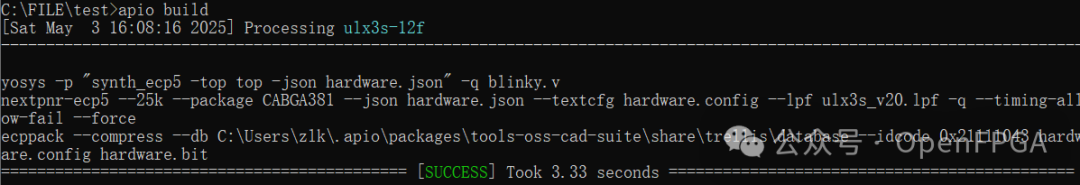

不用官方EDA怎么开发FPGA?

群体智能优化算法-沙丁鱼群优化算法(Salp Swarm Algorithm (SSA,含Matlab源代码)

Linux网络基础全面解析:从协议分层到局域网通信原理

【网络协议】一文带你搞懂Tcp和Udp(万字详解)

Kile5报错—>Target ‘Target 1‘ uses ARM-Compiler ‘Default Compiler Version 5‘ which is not available

假水玩具超半数硼迁移超标 安全隐患引担忧

美国提出伊核协议新方案 伊朗将回应 基于国家利益

- 中国首家乐高乐园7月开园 票价详情公布

- 重庆3月传染病24662例 疫情数据显著下降

- 厄瓜多尔枪击事件致6人死亡 暴力频发引关注

- 遇难者母亲斥责肇事者对着遗体谈笑 悲痛质问人性

- 天津第三家山姆选址已定 红桥店预计年底竣工

- 外交部:面对外部不确定性 中国坚持“握手” 开放大门越开越大

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势