如今的天气预报早已不是简单的看云识天气,而是变成了一场数据与算法的科技博弈。当你在手机App上查看未来两小时的降雨概率时,背后可能是AI模型分析了全球数万颗气象卫星的数据;当你收到台风路径预警短信时,或许是AI提前五天就锁定了风暴的移动轨迹。这种精准预测的实现,源于人工智能与大气科学的深度碰撞。

一、AI如何“读懂”天气密码

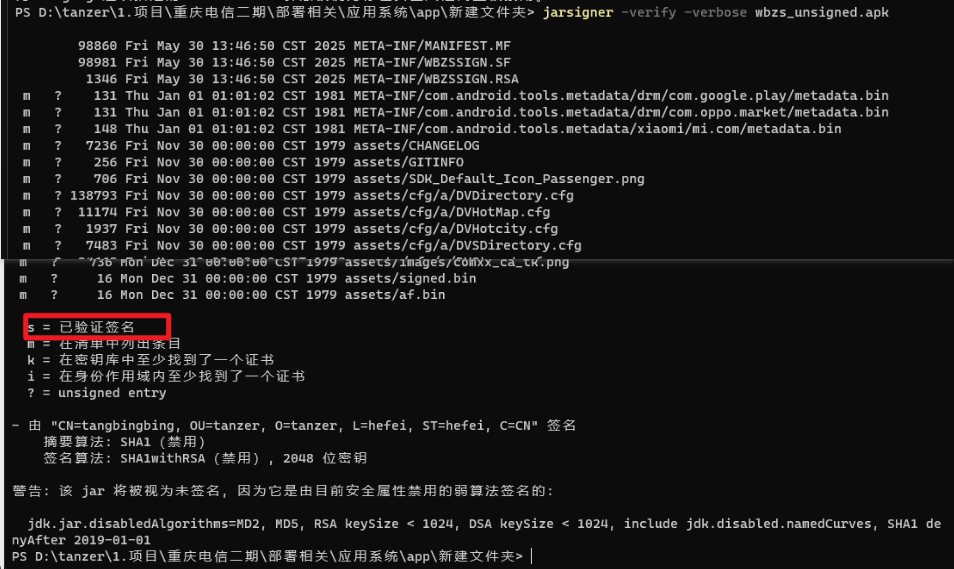

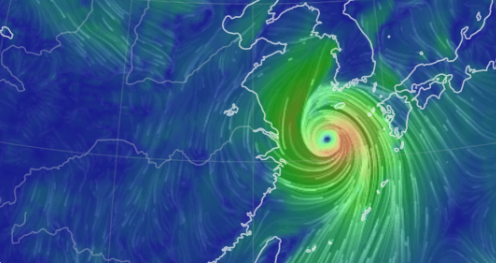

传统天气预报依赖物理方程计算,需要将大气层切成无数个网格,耗时耗力。而AI直接从历史气象数据中“找规律”:谷歌的GraphCast模型学习了过去40年的全球气象数据,能像解数学题一样预测气压、温度变化;华为盘古模型甚至能通过卫星云图识别台风眼的细微结构,将台风路径预测误差缩小到50公里以内,接近现场观测的精度(《科技日报》报道)。

这些AI模型处理数据的速度也令人惊叹。传统超算需要几小时才能完成的全球15天预报,谷歌GenCast模型只需8分钟就能搞定。今年初,欧洲中期天气预报中心测试发现,AI模型在温度、降水等1300项指标中,97%的预测结果比传统方法更准。这种效率的提升,让气象部门能更快发布山洪、雷暴等突发灾害预警。比如广东省气象局的AI系统,让雷暴大风预警提前了15分钟,准确率提高了40%(中国气象局数据)。

二、从台风预警到城市内涝的“AI防线”

2024年超强台风“格美”登陆前,华为盘古模型提前5天就预测出外围暴雨带将袭击山东半岛。当地政府根据预警提前转移了12万居民,避免了重大损失。这种精准预测的背后,是AI对多维度数据的融合能力,它不仅能“看懂”卫星云图,还会分析地面传感器、船舶浮标甚至手机气压计的数据。北京的“城市内涝预警系统”就是个典型案例:通过AI分析10万个井盖传感器数据,能提前20分钟预测哪些路口会积水,市政部门可以提前打开排水泵站(北京市气象局实践案例)。

在更细微的场景中,AI同样大显身手。深圳机场用华为的气象云平台预测跑道级的风向变化,让航班准点率提升了18%;湖南省气象局推出的1公里网格化预报,帮助农民根据精确到果园的降雨预报调整采摘时间,减少30%的因灾损失。这些改变,让天气预报从“大致准确”走向“精准服务”。

三、当AI遇见物理定律

有人担心AI会抛弃气象学的物理规律,但实际上它们正在深度融合。微软开发的神经微分方程技术,把大气运动公式直接“刻”进AI模型,确保预测结果符合热力学原理;欧洲气象局则把传统数值模型和AI预测结果混合使用,就像老师批改学生作业一样交叉验证,把整体误差降低了20%。今年日本理化学研究所更研发出“数值-AI”混合系统,让短时强降雨的预测时效延长了5倍。

这种结合产生了意想不到的效果。谷歌用AI分析30年的极地卫星影像,发现北极夏季无冰期可能提前到2030年代;微软的极光模型甚至能1分钟生成全球空气质量分布图,精度堪比专业监测站。这些突破,让天气预报从短期预测拓展到气候研究。

四、挑战与未来:AI预报员的成长烦恼

尽管AI表现亮眼,但仍有局限。今年初,某AI模型误判了一场百年一遇的暴雨,暴露出极端天气数据不足的短板。气象学家发现,AI就像个偏科生,对常见天气预测得准,但对罕见灾害容易发挥失常。此外,偏远地区气象站稀疏导致的数据空洞也让AI预测偶尔出现盲区。

未来的突破方向充满想象力。欧盟正在构建“数字孪生地球”,试图用AI模拟公里级精度的全球大气;微软则在试验量子神经网络,想用量子计算机处理海量气候数据。更接地气的是,以色列公司通过百万部智能手机的气压传感器构建实时观测网——当你爬山时手机记录的气压变化,都可能成为AI预测天气的新线索。

结语:人机共舞的天气新时代

“AI不是来抢饭碗的,而是给我们配了超级望远镜。”一位从业20年的气象预报员这样形容。当北京冬奥会的气象团队用AI预测赛场风速时,当台风路径图上首次出现AI标注的红色轨迹时,人类预报员正从繁琐的数据分析中解脱出来,转而专注于灾害研判和决策支持。这场人机协作的革命,不仅让天气预报更准更快,也在重新定义人类与自然的关系。在算法的辅助下,我们终于能在风雨来临前,看得更远、准备得更充分。

参考资料:

1.人民网《当AI邂逅天气》当AI邂逅天气,精准预报“智慧”升级--科普中国--人民网

2. 光明日报《AI重构天气预报新图景》AI重构天气预报新图景_中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室

3.人民网《人工智能与天气预报》预报天气,人工智能比人类更擅长?--IT--人民网