特朗普新一轮关税为何没针对中国 现实面前的无奈妥协

特朗普新一轮关税为何没针对中国!当特朗普挥舞着“8月1日全球加税”的大棒,向盟友和对手发出赤裸裸的通牒时,一个戏剧性的反差正在太平洋两岸上演:那个被他称为“最大战略竞争对手”的中国,却似乎被悄悄“网开一面”。这背后究竟是“交易的艺术”,还是美国霸权在现实铁壁前的无奈妥协?

细看特朗普近期的关税棋局,其对华策略悄然出现了耐人寻味的变化。首先,高举轻放的“豁免”游戏引人注目。当特朗普团队宣布对华加征新一轮关税时,敏锐的观察家发现清单中部分关键商品获得了或长或短的“豁免期”。这并非出于仁慈,而是因为美国产业界和消费者承受力已达到极限。彼得森国际经济研究所的数据表明,上一轮对华关税的成本90%以上最终由美国企业和家庭买单。面对通胀压力成为拜登竞选连任的致命伤,特朗普团队再狂热也不敢彻底无视经济的承受极限。

其次,雷声大雨点小的“重点打击”也显露出美国在维持对华科技遏制的战略需求与保障国内物价稳定、供应链顺畅之间的撕裂。高调宣称的“301调查”加税看似气势汹汹,实则范围经过了精心裁剪,火力集中覆盖所谓“战略领域”,而对大量民生消费品则投鼠忌器。这种撕裂让“全面脱钩”沦为政客口号,战略焦虑在现实利益面前不得不低头。

最后,核心诉求的悄然软化也是显著变化之一。“结构性改革”曾是美国对华贸易谈判的核心要求,如今美方公开的谈判要价清单上,这些宏大而模糊的诉求明显让位于更具体、更可操作的市场准入和技术性问题。这种转变揭示出美国决策层内部某种程度的清醒认知:试图凭借关税大棒彻底重塑中国经济制度是不切实际的幻想。

特朗普为何“区别对待”?答案残酷而真实:中国早已不是任人拿捏的对手。中国庞大的市场容量是任何全球性企业无法割舍的“超级蛋糕”。苹果、特斯拉、通用汽车等巨头的财报清晰地记录着它们对中国市场的深度依赖。当特朗普的关税可能直接威胁到这些美国产业巨头的命脉时,政治压力便如潮水般涌来。

中国制造业展现出的强大韧性与无可替代的供应链整合能力,让“脱钩断链”沦为昂贵的空谈。疫情期间全球供应链的混乱已充分证明,简单粗暴地移除“中国制造”环节代价高昂到难以想象。特朗普团队内部再极端的“鹰派”,面对企业界哀鸿遍野的游说也不得不掂量现实。

更深层的原因在于今日中美博弈的棋局已深刻改变。面对中国在关键技术领域的加速突破(如5G、新能源、人工智能)以及在区域经济整合(如RCEP)中日益增强的影响力,美国单边挥舞关税大棒所能达到的威慑效果正急剧衰减。当对手拥有足够强大的反制筹码和战略定力时,蛮横的通牒自然会在现实面前步步退缩。

特朗普这三步“战术性后撤”绝非对中国的善意馈赠,而是美国在自身经济承受力、产业依赖度以及中国反制实力等多重硬约束下不得不进行的痛苦妥协。它清晰地勾勒出美国对华战略中理想与现实的巨大鸿沟。

这一轮关税博弈的启示无比深刻:任何国家无论其霸权如何显赫,若企图以单边胁迫取代平等互利的规则,最终撞上的必将是时代潮流筑起的铜墙铁壁。特朗普的关税通牒看似指向全球,但其对中国“连退三步”的窘态已然为这出强权政治剧写下了最真实的注脚。当旧秩序的维护者不得不向新生力量做出妥协,世界格局的天平已在无声中悄然倾斜。

全球化的裂痕或许在加深,但深度融合形成的共生网络其韧性远超政治口号。特朗普的关税大刀或许能砍出些许火星,却终究砍不断由共同利益编织而成的无形纽带。当霸权在现实面前不得不后退,世界已然见证了一个新时代的力量逻辑。

相关文章

上海一财务挪用公款医美每次30万,6年挪用1700万!

一轿车撞碎玻璃门冲进母婴店,肇事者竟是未成年人无证驾驶

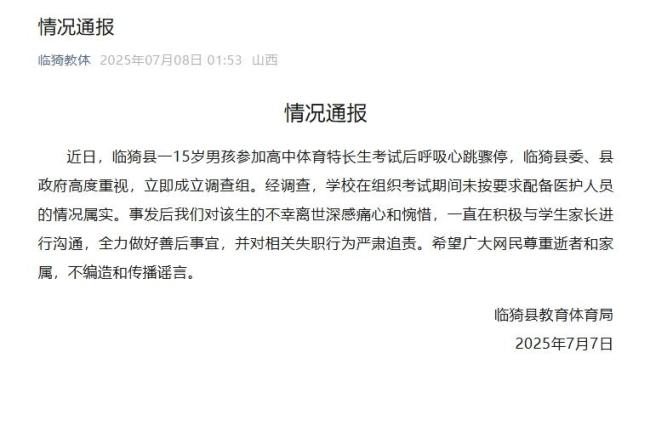

男孩体考猝死学校未配备医护人员 调查组成立严肃追责

15岁女生暑假帮父亲装空调走红 汗水浇灌的青春

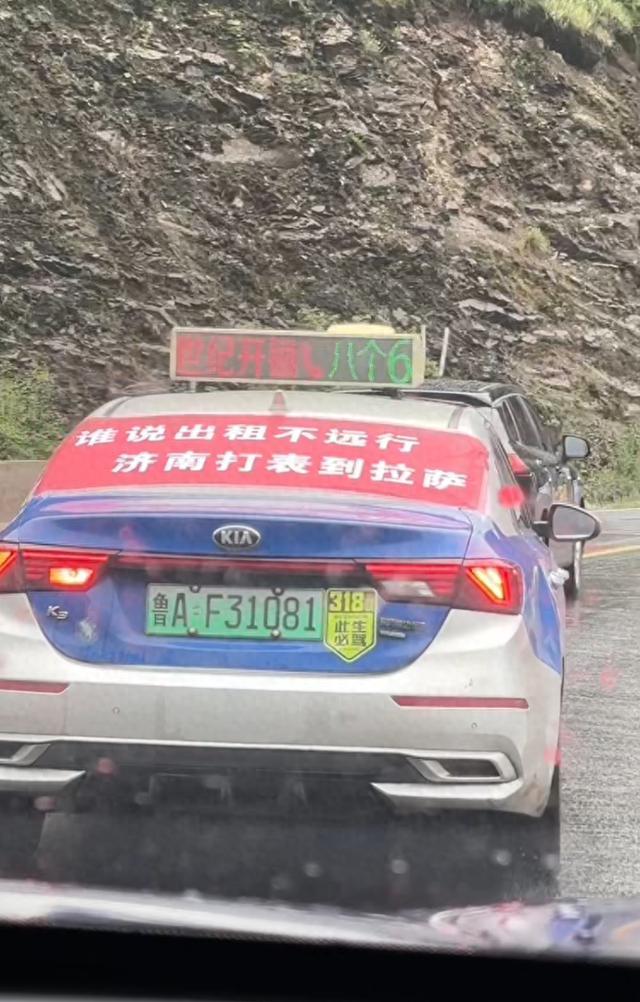

2名研究生从济南打的去拉萨 另类自驾游引发热议

曝短剧顶流孙樾带神秘女子回家 次日一同逛商场

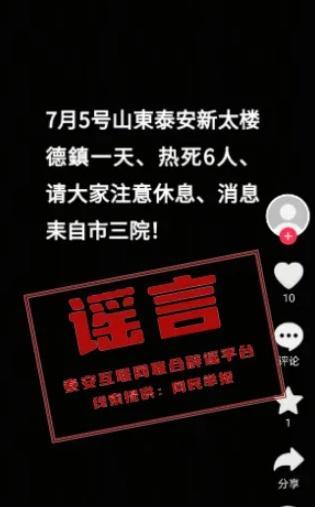

泰安新泰一天热死6人?假的 谣言已被澄清

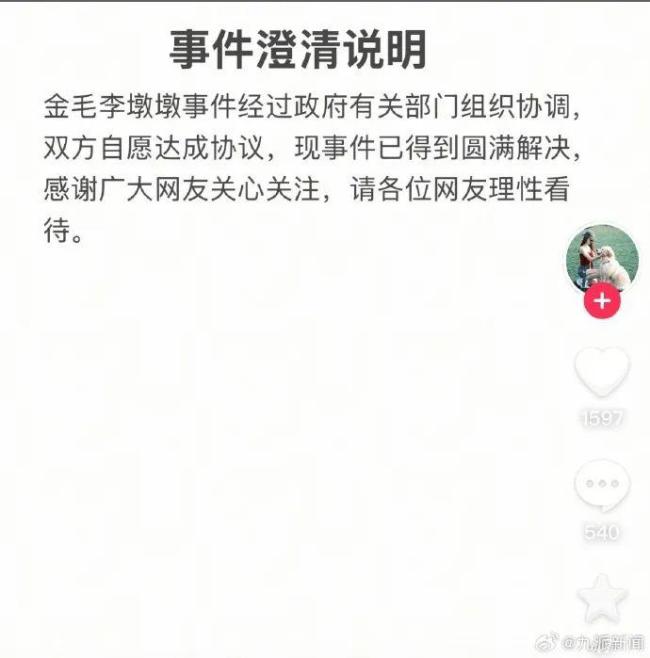

疑被打死金毛主人:双方达成协议 事件圆满解决

青岛大学宿舍改造项目包含空调安装 校方回应网络热议

差点被踢0-7!国足病根子:中超水平太菜 韩媒嘲讽王钰栋没有毛病 联赛质量拖后腿

2男生外卖连续被偷蹲守抓贼 既解气又扬眉吐气!

韩媒赞中国球迷:虽落后仍高喊加油 展现体育精神

济南遇极端天气 有空调外机被吹落 高空隐患暴露

碾死男童的快递员称家长有责任 视线盲区争议

一小学门前私彩售卖卷土重来 家长呼吁彻底取缔

小学生飞奔过马路撞上直行车,交警认定其家长负全责

幼童被货车碾压身亡司机发声 视线盲区悲剧

高志凯怒呛外国学者涉台谬论 破坏“一个中国”政策被惩罚是活该!

美团回应用户下单量激增 服务器限流保护所致

- 800万粉丝博主称地勤欺负老人,首都机场回应:已开始调查,普通人曝光也会管的 涉事地勤行为遭质疑

- 中国造摩托车海外热销 出口增长强劲

- 中国影视剧歌曲游戏风靡越南 文化共鸣加深友谊

- 老人弄丢大金戒指 晚辈回老家帮找 寻回半个世纪的传家宝

- 国羽二队签“禁赌协议” 严打赌球假球乱象

- 女生被压车底众人抬车救人 合力救援获赞

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势