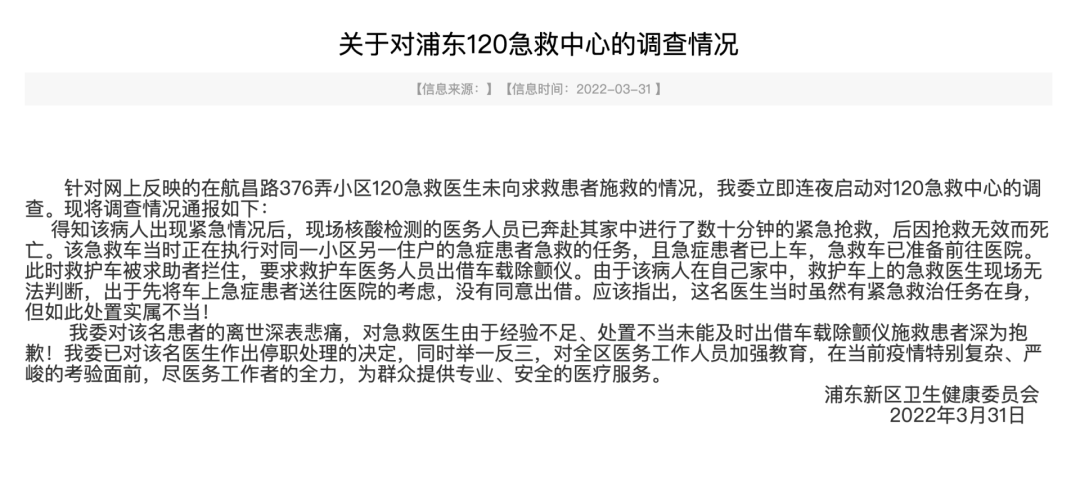

3 月 31 日,上海市浦东新区卫生健康委员会针对「急救医生未向求救患者施救」事件,连夜启动对 120 急救中心的调查,并通报了调查结果。

图源:浦东新区卫健委

根据通报,救护车被求助者拦住,要求救护车医务人员出借车载除颤仪,「由于该病人在自己家中,救护车上的急救医生现场无法判断,出于先将车上急症患者送往医院的考虑,没有同意出借。」目前,涉事医生已被停职处理。

昨日晚 22:19,患者女儿再次发布微博回应,重新梳理了 30 日的事件时间线。

事件复盘:当天发生了什么?

3 月 30 日,一个视频引发热议。

视频中,一女子向救护车上的工作人员求救,想要借车上的 AED 或是除颤仪,「你们借一下,已经没呼吸、心跳了」。

车中的救护人员表示:把 AED 借你们,我们下一个接到的人(怎么办)。

根据浦东新区卫健委通报,求助 AED 老人已于当天不幸离世。

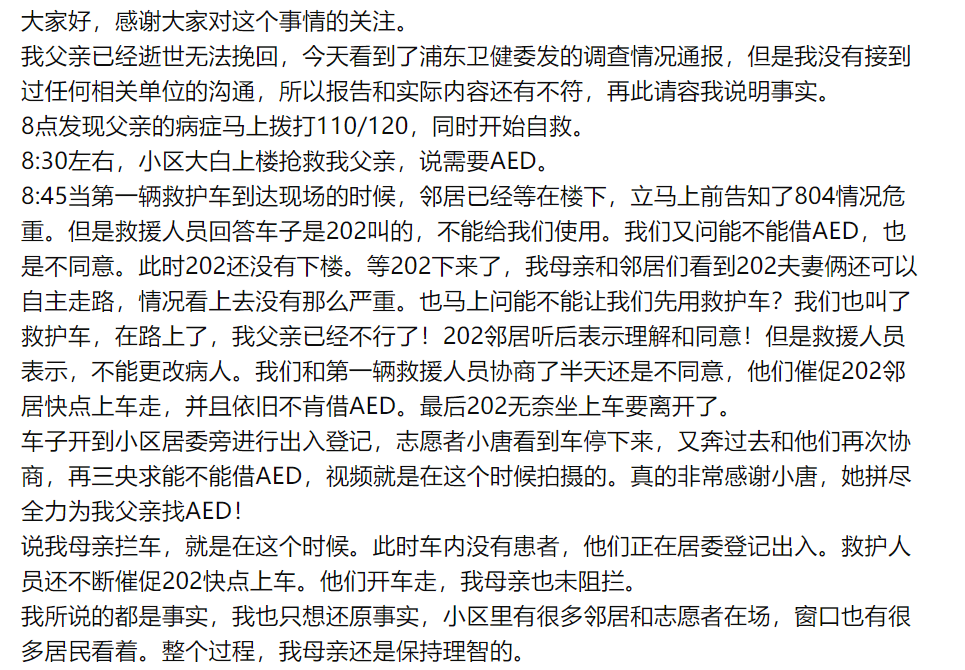

根据患者女儿公布的时间线,当日早上 8 点,其父亲哮喘发作、晕倒。随后,小区 2 名做核酸的医生赶到现场进行心肺复苏,同时告知其家人需要 AED。

8:45 左右,一辆接同小区其他患者的救护车到达现场,随后出现了视频中的对话。

拒绝 AED 求助请求后,这辆救护车于 9 点多离开小区。

期间,该女子和邻居们也在反复沟通是否可以用私家车或是警察协助的方式送其父亲就医。但由于小区封控,这些方法并没有成功。

「9:18,求助的对口派出所送来一台 AED。9:29,第二辆救护车达到。10:00,救护车抬着空担架下楼。」

图源:3 月 31 日 22:19 患者女儿更新微博截图

31 日,浦东新区卫健委的通报中提到「急救医生经验不足、处理不当」,给予医生停职处理。

很显然,在这起事故里,医生并不是事件的全部。当以后遇到相似场景,包括但不限于医生在内的人可以怎么改进,通告暂未给出回应。

1 个设备、2 个患者

两难境地下,医生如何决断?

回到事件本身,代入医生角色,如果一辆车遇到了两个亟待救援的患者,该怎么办?

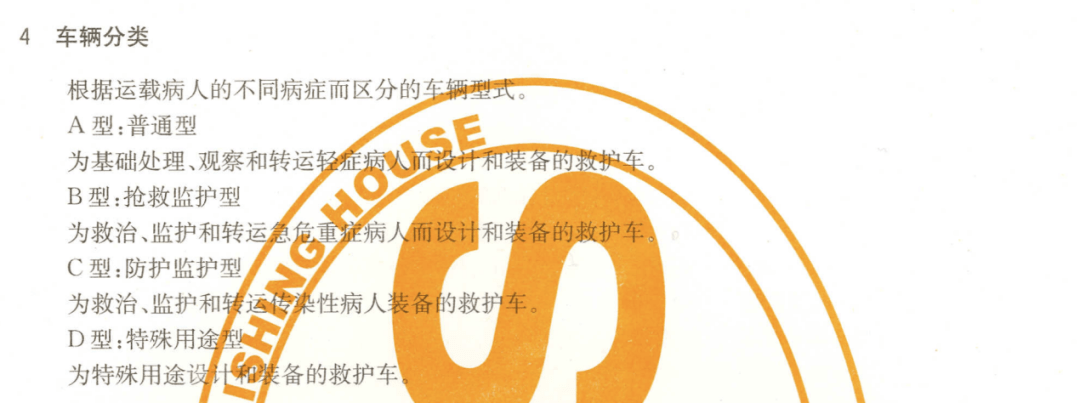

根据卫生部 2007 年发布的救护车行业标准,将救护车分为普通型、抢救监护型、防护监护型以及特殊用途型四大类,并规定了救护车的设备要求。这次事件中,根据现场的视频及事件经过,救护车前往小区转运的是非新冠患者,所以,该救护车应属于抢救监护型( B 型)。

图源:《中华人民共和国卫生行业标准-救护车》

根据规定,抢救监护型( B 型)应具备院前重症监护应用的高级治疗和监护设备,其中就包括除颤仪。

来源:《中华人民共和国卫生行业标准-救护车》

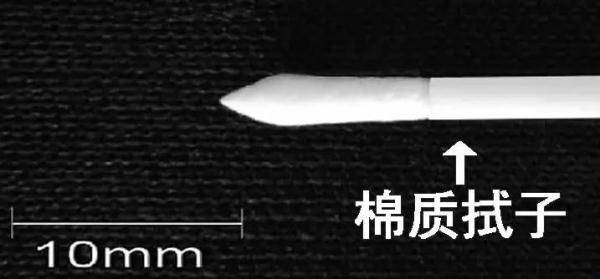

但是,多位急救医学专家告诉丁香园,救护车上配备的除颤仪,并非患者家属在视频中想要借用的 AED。

前急救医生,现急救科普人张元春告诉丁香园,目前中国大陆绝大部分救护车上配备的是手动除颤仪。「手动除颤仪具备很多 AED 没有的功能,如同步电复律等,还可以起到监护仪的作用。对于没有接受过专业医学培训的普通人可以使用 AED,但手动除颤仪需要专业医护人员才能操作使用。」

那么,在当时的情况下,救护车上是否有空余的医务人员可以前往,协同抢救呢?

根据 2016 年 11 月开始施行的《上海市急救医疗服务条例》,每辆救护车上应该至少配备急救医师一名,驾驶员、担架员等急救辅助人员两名。

图源:《上海市急救医疗服务条例》

事件发生后,张元春特意询问了浦东在职的 120 急救人员:「浦东院前急救,120 的一般配置是 3 个人,医生、驾驶员、和担架员。」

张元春解释,在 120 的 3 人配置中,医疗决策通常以医生为主。「驾驶员和担架员也会接受培训,学习一些相关的急救知识,比如胸外按压等,以便在现场给医生提供帮助。但他们都没有独立执行急救的能力。」

「实际上,中国台湾、香港等地区的救护车是配备 AED 的,而这也正是因为,这些地区的救护车上往往不配备医学院校毕业的专业人员,以接受过培训的急救员为主。」张元春补充道。

一边是已经上车的患者,一边是路遇紧急情况,仅有一名的医生该如何做出决断?

广州医科大学附属第三医院急诊科副主任医师胡峻岩告诉丁香园,当院前急救遇到无法判断的情况时,医护人员应第一时间向 120 汇报现场的情况,由 120 调度中心指挥、协调其他的急救力量前来处理。

胡峻岩说:「有些地方规定,如果在出任务途中,碰到有其他人需要急救服务的,要求停车查看患者病情。如果确实病情危重,危及生命,需要紧急处理,医生应立刻电话汇报 120 调度中心请求指示。如果调度中心同意医生留在现场处理眼前的患者,之前的任务将由 120 另外指派急救人员去进行急救。」

张元春此前曾亲身经历过相同的情况。当时,他随救护车被派往一名哮喘发作患者家中,途中遇到车祸事故现场,被患者家属拦下,请求救援。

「我立即拨打了调度指挥中心的电话,阐述了情况。调度员告诉我们,已经接到这个事故的求救了,已派出救护车,让我们继续执行原来的任务。」张元春回忆,事故现场家属情绪激动,坚决不让救护车离开,「于是我又和调度员协调,最后获得同意,我们处理交通事故任务,让原本处理交通事故任务的救护车去执行我们的任务。」

幸运的是,两名患者经过及时抢救都最终转危为安。「但我也感到后怕,害怕这个哮喘患者发生意外,毕竟他是和我先形成了诊疗关系。」

胡峻岩也提到了院前急救中的诊疗关系:「从法律上来讲,医生跟这名拦车的求助者没有任何服务合同,法律上是没有权利和义务直接去处理他。但是与已经上车的患者形成了诊疗关系,建立了口头的医疗服务合同,要对其生命安全负责。」

「急救是一个稀缺资源,有时候具有排他性。如果医生去处理其他病人了,这个过程中救护车上的病人出现病情加重,导致不良后果,医生一定会承担责任。」胡峻岩说,「这真的是一个两难的境地。」

权责分配的矛盾

在这样的两难境地里,当我们在讨论医生救治义务时,另一件需要关注的事情,是医生需要为自己的选择承担什么?

浦东卫健委的通报中,该医生收到停职处理。对此,北京京师(上海)律师事务所的毛云峰律师对丁香园表示,「现在还不知道所谓的『停职』是指医疗机构内部对当事医生的处分,还是课以停止执业的行政处罚。」

上海邦信阳中建中汇(杭州)律师事务所管委会执行主任吴迪律师则认为,这位医生可能会面临一些行政处罚。「根据相关法律法规,一般救护车上会配备三个人员,一个急救医师,两个急救的辅助人员。急救医师,一般是我们国家的执业医师。」

根据《医师法》第二十七条的规定,对需要紧急救治的患者,医师应当采取紧急措施进行诊治,不得拒绝急救处置。而如果对需要紧急救治的患者,拒绝急救处置,或者由于不负责任延误诊治,医生会受到相应的行政处罚,轻则责令改正,给予警告,重则暂停六个月以上一年以下执业活动直至吊销医师执业证书。

图源:《中华人民共和国医师法》

「目前看来,这次事件里医生不需要承担刑事责任。」两位律师都向丁香园表示,这次事件并没有严重到触犯刑法的程度。

吴迪律师表示,「医疗事故罪」属于医务人员的过失犯罪,和本案比较吻合的一个情形是「无正当理由拒绝对危急就诊人实行必要的医疗救治」。但吴迪律师认为,救护人员选择执行原本的救治任务属于正当的理由,从目前的证据来看,还不足以构成刑事犯罪。

医疗损害侵权责任认定的核心是「是否因医务人员的过错侵权行为而导致损害后果」,本案中需要认定急救人员不救助行为是否构成法律上的「不作为」,从而构成侵权。从目前的法律规定看,本案中急救人员对哮喘患者无法定救助义务,急救人员不救助行为不构成法律上的「不作为」侵权。

另外,也有不少医生用户向丁香园表示了担忧,认为如果因出借设备而导致接诊患者没有得到及时救治,反而会让自己陷入风险。律师的观点也印证了这一担忧,「基于医疗侵权损害赔偿的过错原则,救护人员对接诊患者负有救助义务,但却因外借设备而导致了损害后果,那么需要承担相应的民事赔偿。」

在类似案例中,吴迪律师认为,医生可以通过专业评估来权衡优先级,「作为一名执业医师,应当对现场进行一个判断,首先应该甄别接诊患者是否已经危及到不能接纳任何其他变更医疗处置的方法,而必须直接送医院,也应当对当时来求助的患者的客观情况做一个了解,要有作为医生的职业伦理判断以及专业上的取舍。」

某华东地区三甲医院急诊跟车医生米卢(化名)就曾经历过接诊途中被拦停的情况,他在评估车内患儿基础情况良好、拦车患儿情况紧急后,又评估车内氧气包容量是否充足,最终决定同时转运两个患儿,同时救治了两个患者。

毛云峰律师告诉丁香园,「但我觉得可以紧急从权,法律并不是一个僵化的东西,并不是一个束缚医务人员去治病救人的枷锁。不能因为法律的漏洞和局限,就把医生困在里面,不去及时救治危重的病人,眼睁睁看着他离世。这既不符合道德,也不符合法律的本意。」

院前急救延伸:我们还可以做什么?

回到这个「两难境地」,丁香园查阅了国家及上海对院前急救的相关文件,均没有找到对情况的具体要求或规定。

据患者女儿的叙述,现场的医护一直在对其父进行心肺复苏。8:30,医护说需要 AED,8:45 至 9:18 这 33 分钟之内,社区与邻居一直在与救护车反复沟通,但最终没有成功借到 AED。

在救护车开走之后,邻居报警寻求派出所,于 9:18 借到 AED,但从 9:29 分开始抢救,为时已晚。

那除了等待 120,我们还能怎样避免悲剧的发生?

根据上海浦东卫健委的通报,患者所在地点为「航昌路 376 弄」。通过公众号「上海 120」的「AED 地图」显示,在这个地址附近,有 5 个较近的 AED 网点。

来源:上海 120 公众号

但由于疫情管控,小区尚在封闭管理,这些装备了 AED 的场所也可能并未开放。

在封闭的特殊情况下,相对于公共区域的配置,在社区内部的铺设 AED 可能更具现实意义。

根据人民日报,深圳部分小区在去年 4 月率先安装了 AED。

深圳市急救中心在福田区香蜜湖街道深康村配备了 9 台 AED 急救设备,使深康村成为深圳首个配备 AED 急救设施的居民小区,并有 50 名社区安保人员考核通过了急救知识培训。同时表示,将在 18 个市级公租房小区的 150 台 AED 安装配备。

目前,上海尚无在社区内部配置 AED 的公开数据,上海政协曾在去年建议应加大 AED 的配置力度,至少配备 4~5 万台。并将 AED 配置纳入社区急救布局规划,对相关人员进行急救培训和考核。

「我们能看到的,只有短短一分钟的视频,和一段简短的通报。」张元春说,「有太多尚不能被确定的事实,比起妄加猜测,我们更应该关注急救预案的完善,急救知识的科普,让更多处在危急中的患者得到救治。」

我们需要关注的,不止是这一起事故

此次事件中,出车的急救医生以停职为代价,为这起悲剧承担了责任。但要阻止事故重演,我们要改变的是否只有一个医生?

在以往的医疗事故分析中,我们多次使用了奶酪理论进行归因:即一起严重事故的发生并非偶然,而代表多重机制的失灵。

如果将一块奶酪看作社会组织,那么每一个孔洞都代表着系统运作中的错误,而由内向外的每一层,则代表着组织中的制度——也意味着在事故最终发生前,有多次机会对其进行修正。而一旦奶酪中的孔洞层层穿越、显露于最外层,那么也意味着整体机制的运作问题。

正因如此,为了尽可能阻止医疗事故发生,我们才有了三查七对、才制定了十八项医疗安全核心制度、才需要质控病历、严管院感。

而海恩法则也指出,每一起严重事故的背后,必然有 29 次轻微事故和 300 起未遂先兆以及 1000 起事故隐患。

在疫情之下,非新冠患者的就医问题屡屡被推上台面,急救资源的缺失也成为了悲剧发生的土壤。

问题背后,需要解决、且能够被解决的,绝不是单个医生的「经验不足」、「处置不当」问题。而是医生是否经过系统岗前培训?120 急救中心是否备有系统应急预案?医疗资源是否配置到位?事件重演一次,是否有更好的解决方式?

我们需要关注的,是这起事故背后的 1000 起事故隐患。

通报中只说了这样做不对,但医生们更需要知道的是,这种情况下究竟如何处理更好?这些问题,都不是一纸停职通告就能回答的,但唯有如此,才能避免悲剧重演。

策划:Y^OH、z_popeye、Beatrice、yuu.、Leu.、carollero

监制:gyouza

参考资料:

[1].http://www.nhc.gov.cn/wjw/c100022/202201/d2c289eadddf4b758154035c9205a736.shtml

[2].http://www.nhc.gov.cn/wjw/s9502/200712/7e495a162878422ab18310c46fb88296/files/07257e3ed3dd4a94a86e50b9e09f6c82.pdf

丁香园招聘

1. 新媒体运营(丁香园)

协助运营丁香园公众号 微博等

工作地点:杭州

点此直接投递简历

2. 线上主笔(兼职)

独立完成医学/医疗相关原创内容生产

工作地点:远程不限

点此直接投递简历

也可将简历投至邮箱

hujiafeng@dxy.cn

邮件标题:投递岗位名称-姓名