1999年5月,南联盟的大地上,我国驻此的大使馆在震耳欲聋的爆炸声中化作一片断壁残垣。废墟之下,静静躺着三位中国年轻记者的身躯,他们的生命在那一刻被无情地定格。事后,肇事者美国和北约组织虽然对中国表达了歉意,但他们始终坚称这只是一次“失误”的轰炸。

此次事件,是源于北约方面采纳了一幅“陈旧且不准确的地图”,进而引发了一场“令人痛心的悲剧”。然而,明智的观察者不难察觉,这绝非单纯的“误炸”事件,而是背后隐藏着深意的阴谋策划。

【一、火光起于黑暗之中】

1999年春,一场突如其来的风暴席卷了南联盟的上空。3月24日,北约的铁翼开始在南联盟领空内自由驰骋,带来的是无休止的空中打击。仅仅两个月的时间里,南联盟的政府机关、军事堡垒、工厂车间,甚至是水电设施,都在这场轰炸中遭受了毁灭性的打击,满目疮痍,让人不忍目睹。

在那个时刻,位于新贝尔格莱德樱花路三号的中国大使馆,俨然成为了全城瞩目的一道亮丽风景线。在众多建筑中,它以其独特的完整结构,诉说着坚韧与不屈的故事。

在那个时刻,贝尔格莱德,乃至整个南联盟,所有可能成为轰炸目标的地方都已被炸成残垣断壁。如果不派出地面部队,北约宣布停止轰炸则等同于军事行动的彻底溃败,那45天的连续轰炸也将化为徒劳。

在轰炸的决策面前,北约陷入了进退两难的境地。他们不得不面临一个棘手的问题:若继续攻击,下一个目标又将如何选择?

5月7日,星期五的傍晚,中国驻南联盟大使馆的工作人员们结束了繁忙的一天,他们纷纷走进地下室的一个特别空间,那里被大家亲切地称为“俱乐部”。这个俱乐部,不仅是大使馆工作人员的休息之所,更是他们放松娱乐的温馨角落。由于贝尔格莱德全城停电,大使馆只能依靠自备的发电机来维持基本的电力供应,因此这个俱乐部位于半地下结构中,确保了空气流通和一定的舒适度。在这里,工作人员们可以暂时忘却工作的疲惫,享受片刻的宁静与惬意。

为了资源节约,大使馆决定在夜间仅对“俱乐部”这一房间提供电力。然而,在那个夜晚,大使潘占林出于对大家休息质量的考虑,毅然决定提前为“俱乐部”切断电源。因此,大使馆内的全体成员在晚上11点15分都准时返回各自的房间,进入了梦乡。

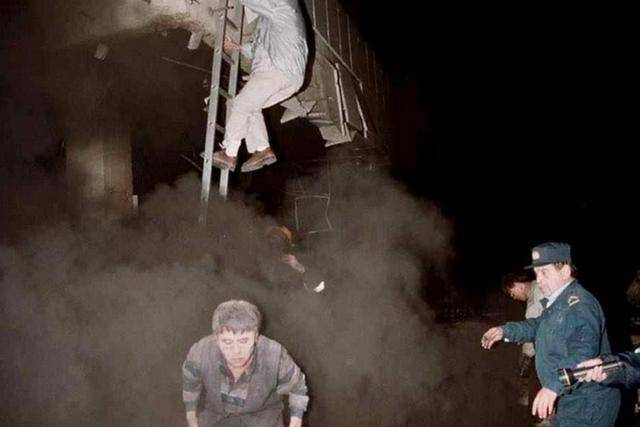

11点45分,突如其来的巨变令人措手不及!震耳欲聋的轰鸣声和紧接着的爆炸声划破了宁静,惊扰了正在休息的潘占林大使。在这惊心动魄的一刻,他的第一反应是北约对大使馆隔壁的南斯拉夫电力设计局发起了轰炸,爆炸的震荡波波及到了大使馆。然而,当潘占林大使从藏身之处小心翼翼地探出头来时,眼前的景象却让他惊愕不已——原来遭受轰炸的并非设计局,而是大使馆本身!

在逃离大使馆的混乱中,仅有七八人侥幸逃脱,然而,这也意味着仍有十几人深陷险境。逃出生天的人们状况也不容乐观,有的人视力受损,有的人脚步蹒跚,只能倚赖救护车的救助。大使馆内仅存的四五人力量微薄,远不足以展开有效的营救行动,亟待外部支援的到来。

在这紧要关头,大使馆周围的居民纷纷伸出援手,其中虽只有寥寥数名中国人,但更多的是热心的当地居民。紧接着,南联盟消防队也火速抵达现场,与大使馆工作人员并肩作战,全力营救被困人员。然而,在这个危急存亡之秋,大使馆与国内的联系一度中断,情况堪忧。

最终,是《环球时报》的记者吕岩松,在凌晨五点的寂静中,拨通了国内《环球时报》主编胡锡进的家中电话。他选择了这种直接而果断的方式,将信息传达给了正在睡梦中的胡锡进。

胡锡进主动与外交部欧亚司取得联系,欧亚司随即向领导汇报了情况。最终,中央直接致电吕岩松,国内与大使馆的沟通渠道终于打通。

凌晨时分,所有人都已脱险。许杏虎夫妇不幸罹难,救援人员发现他们时,已无生命反应。任宝凯武官是最后一个被消防队找到的,经过紧急救治,他幸运地存活了下来。然而,早前被救出的绍云环,由于伤势过重,还是在医院中离世了。

大使馆遭受袭击,三位勇敢的记者不幸罹难,另有四名大使馆工作人员遭受重伤。这一令人痛心的消息迅速传回国内,震惊了整个国家,并在全球华人社区中掀起了反美的强烈情绪。即便身居美国总统的克林顿,在这场巨大的风波中也难以置身事外。

事情发生后,克林顿总统和北约组织迅速发布了联合声明,称此次事件是一场“悲惨的误炸意外”。然而,对一个五层楼的建筑发起两轮攻击,甚至动用了具有穿透和掘地能力的高爆弹,从不同方位发起攻势,显然是对大使馆建筑结构的蓄意打击。

由于我们的大使馆设有地下室,而周五晚上众多人员又集中在“俱乐部”进行娱乐活动,北约显然是蓄意将大使馆作为首要攻击目标。事实上,在连续两次的轰炸之后,“俱乐部”遭受了毁灭性的打击,若有人身在其中,恐怕难逃厄运。

【二、外交的战场】

此次大使馆遭袭事件无疑是一出重大国际事件,它如同一块无法忽视的重石,悬挂在国际社会的头顶。中国政府已明确向美国和北约提出了合理且正当的诉求,然而,令人遗憾的是,美国和北约在此事上的回应却显得异常冷漠,其拖延战术犹如绵绵细雨,企图悄然间稀释事件的严重性,直至其最终消失在公众的视野之中。

每当被问及此事,他们总是含糊其辞地回应“正在调查中”,然而关于调查的具体进展,却无人知晓。与此同时,美国的电视及传统媒体并未将焦点放在中国大使馆被炸的事件上,而是选择性地报道了中国学生的大规模抗议游行,意图通过此种方式操纵公众舆论的走向。

在这关键时刻,对于舆论高地的争夺变得尤为关键,这一艰巨的任务则落在了时任中国驻美大使李肇星的肩上。李肇星肩负着重要的使命,他决心要让克林顿道歉,并要求美国给予相应的赔偿。

在5月8日的清晨,李肇星犹如一位勇敢的战士,率先发起了反击的攻势。他受邀参加了美国广播公司备受瞩目的《本周》专题节目,与他展开激烈辩论的对手是美国的“言辞犀利”者山姆·唐纳德。山姆·唐纳德,这位美国广播公司驻白宫的首席记者,凭借丰富的政治经验,一直是舆论场上的佼佼者。

节目伊始,唐纳德便不客气地发问:“李先生,想必您也看到了美国驻华大使馆当前的状况。您如何看待北京方面能否确保我们大使馆人员的人身安全?”他的话语间,流露出美国人特有的傲慢与自大。

李肇星接着以锐利的目光注视着唐纳德,沉声说道:“你的提问方式让我感到困惑。为何你不去了解一下贝尔格莱德的中国外交官们的近况?我深感疑惑,为何你的关注没有首先落在中国大使馆上?为何不从中国外交官和记者遭遇不幸的事件开始探究呢?”面对李肇星的连珠炮式追问,唐纳德一时间哑口无言,李肇星则继续坚定地陈述着自己的观点。

时光荏苒,不知不觉已经过去了两天。这两日的每一刹那,对我和我的同仁而言,都充斥着无法言说的悲戚。整个驻美大使馆如同被狂风暴雨洗礼,美国与北约的轰炸让我们愤怒不已。请允许我,在这悲痛的时刻,为那些逝去的生命,尤其是其中一对刚刚步入婚姻殿堂的新婚夫妇,献上最深切的哀悼与缅怀。

李肇星巧妙运筹,逐步稳固了舆论阵地,成功引领了美国国内的舆论潮流。在承受国内重压之下,克林顿最终选择了妥协。5月13日,克林顿决定在白宫与李肇星举行会晤。

在与李肇星会面时,克林顿首先向三位不幸罹难的受害者及其家属表达了深深的歉意。然而,李肇星以坚定的口吻回应道:“总统先生,这三位中国公民不仅仅是受害者,更是全体中国人民的骨肉至亲。因此,您的道歉应当延伸至全体中国人民。”克林顿总统听取了李肇星的话语,表示认同,并向全体中国人民致以诚挚的歉意。

接着,李肇星果断地取出了纸笔,坚持要求克林顿将道歉具体落实到书面文字上。克林顿因害怕事情一旦公开,他的个人声誉将受到严重损害,所以迟迟犹豫不决,不敢轻易动笔。李肇星见状,以个人的名义郑重承诺绝不会将此事公开,克林顿这才勉强同意,并最终写下了道歉信。然而,即便是在这样的情况下,克林顿依然坚持声称南联盟大使馆被炸是“误炸”的。

克林顿在其回忆录《我的生活》中透露,江主席和中国政府在当年大使馆事件后,对“误炸”的说法表示怀疑,甚至一段时间内不愿接听他的电话。中方认为,尽管克林顿总统本人可能持亲华立场,但中央情报局和军方可能持不同看法,并在地图上做了篡改。

此次事件的罪魁祸首非CIA雇员威廉·班尼特莫属。

【三、神秘的死亡】

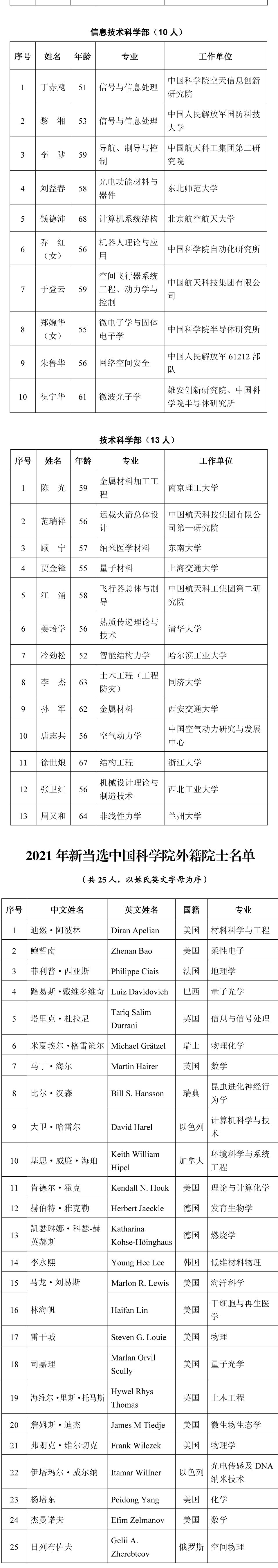

在南联盟大使馆遭受轰炸之后,美方坚称是由于使用了一张“陈旧的地图”导致的误判。据说,在这张地图上,中国大使馆的位置被错误地标注为了南联盟的“物资与采购局”。CIA甚至接连举行了三次会议,深入研讨了这个目标,但出人意料的是,竟无人对此提出任何质疑。当这一位置信息被上报至五角大楼时,国防部也未能察觉其中的不妥之处。

2000年4月8日,《洛杉矶时报》披露,中央情报局因大使馆事件对6人进行了纪律处分,并解除了1人的职务。这位被解雇的员工是威廉班尼特,正是他在地图上标注了中国大使馆的位置,用“×”标记。当时,威廉班尼特担任着CIA的“目标官”一职,因此可以视为大使馆事件的主要责任人,至少在表面上是这样。

在离开CIA的职务后,威廉·班尼特与他的妻子选择在弗吉尼亚州劳登郡的岩溪河大道过上了低调的生活。夫妇二人在公众视野中始终保持神秘,婉拒了所有媒体的采访邀请。尽管如此,他们与邻居之间的关系却十分融洽。班尼特尤其钟爱清晨的散步,每次出行都装备齐全,享受着那份独有的宁静。

尽管朋友们好奇地追问班尼特的职业,他总是以微笑掩饰,或是巧妙地转移话题。在班尼特的邻居们眼中,夫妇俩似乎“异于常人”,而事实也确实如此。然而,2009年3月22日,一辆白色的货车打破了劳登郡的宁静。

在五点左右的那个清晨,班尼特夫妇正悠闲地在步道上散步,享受着清晨的宁静。然而,这宁静的氛围却被突如其来的袭击打破。邻居们闻讯后迅速报警,但遗憾的是,警方赶到现场时,班尼特已经不幸离世,而他的妻子辛西娅也身受重伤。幸运的是,当地警方迅速反应,用直升机将她紧急送往医院救治,这才保住了她的生命。

班尼特的意外离世,使得南联盟大使馆被炸案的真相如同尘封的历史,逐渐被世人遗忘。尽管可能还有其他知情者,但那些曾在公众视野中出现的人,却都选择了沉默。

在深入研究这篇文章的过程中,我发现了这段引人入胜的文字。这段话以独到的见解和精炼的表述,向我们揭示了某个现象或观点。我将尝试以另一种写作风格来重新表达这段话,希望能够保持其原有的意义,同时注入一些新的元素,让读者在阅读时感受到不同的风格和视角。

郭飞深入调查——揭开轰炸中国驻南联盟大使馆背后真凶的神秘面纱[J].国防时空,1999,(06):13-14.

在中国的外交历程中,一段刻骨铭心的记忆永远镌刻在每一个中国人的心中。那就是1999年,中国驻南斯拉夫大使馆遭受北约轰炸的惨痛事件。作为事件的亲历者,潘占林在《党史博览》2007年第10期中,深情地回忆了那段惊心动魄的历史。他用文字为我们重现了那个风雨飘摇的夜晚,讲述了自己在危机中的所见所闻,以及中国人民在悲痛中展现的坚韧与不屈。这篇文章不仅是对历史的回顾,更是对和平的祈愿,它提醒我们,无论时代如何变迁,维护和平、捍卫尊严的信念始终不变。