众所周知,宋代五大名窑“柴、汝、官、哥、定”可以说是中国陶瓷审美的巅峰之作。

其中,汝窑、官窑、定窑已有确切的窑址。柴窑的资料过少,暂无法进行更多研究。

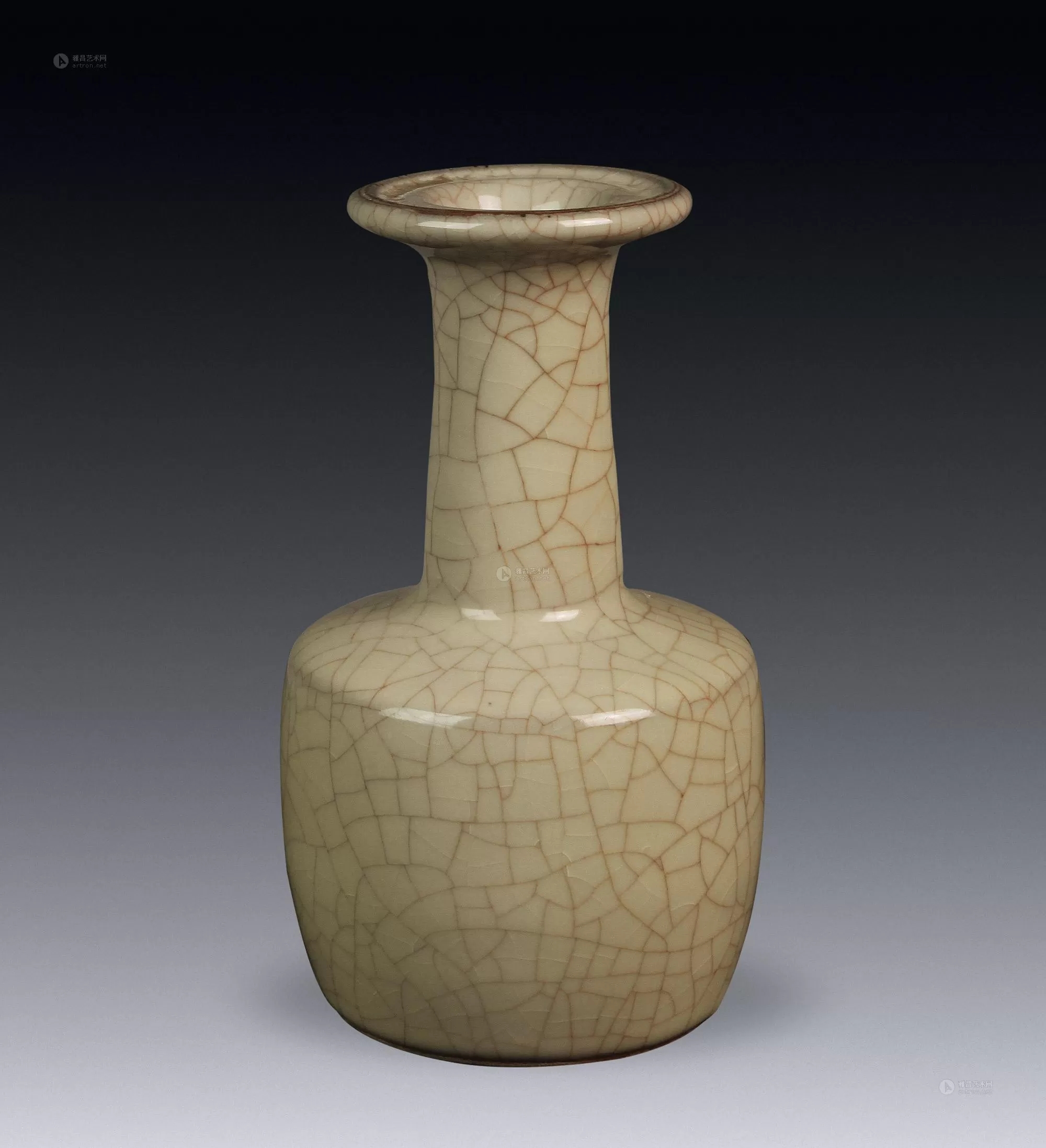

哥窑却因文献资料、出土器物资料错杂难分,而备受争议。

看到这里大家应该猜到老邢要给大家聊什么了吧,没错,就是哥窑。既不是章生一的龙泉哥窑,也不是孔齐《至正直记》里的杭州哥哥洞窑,而是最为传奇的传世哥窑文物!

这种传世哥窑文物主要都收藏在两岸故宫博物院和各大博物馆里,林林总总也就那么几百件。馆藏文物数量应该不会比元青花瓷器多。

哥窑葵花洗 故宫博物院

哥窑,是宋代五大名窑之一。讲真,汝官哥钧定五大窑中,汝窑遗址和南宋官窑遗址都已经被发掘,钧窑目前窑址没有发现数目字青瓷,学术界大多改变看法,认为北宋无官均,目前所见的数目字陈设钧窑极有可能是明代烧制。而定窑不但窑址早被揭露,且传世数量非常多。只有这个哥窑,到如今依然神龙见首不见尾,既没有发现窑址,市面上也几乎看不见实物。

哥窑,历史上有两种说法:

一种说法是浙江龙泉县南宋时有兄弟二人,章生一,章生二。在琉田造瓷,名动天下,哥哥所说的为哥窑,浅白断纹。弟弟说烧者无纹路,又称弟窑或章龙泉。

另一种说法是元人所说,“近日在杭州时,市哥哥洞窑者一香鼎,质细虽新,其色莹润如旧造”。哥窑和官窑都烧于杭州凤凰山脚下,官窑是南宋修内司主管的,哥窑是民窑性质。

这两种说法流传都很久了,而北京故宫博物院和台北故宫博物院以及大英博物馆等世界上著名大博物馆,却收藏了一批清宫旧藏的开片裂纹瓷器,被命名为哥窑。这种瓷器以米白,米黄色为主,开有漂亮的金丝铁线纹,器型小巧,多为陈设器或礼器。而这种被称为传世哥窑的器物,在杭州老虎洞修内司窑址和龙泉大窑,溪口等地窑址中,却没有发现和找到同样的器物。仅杭州老虎洞遗址元代层部分产品接近和类似于故宫藏器,故能证明元人所说的哥哥窑绝类古官窑,是仿古官窑的说法还是正确的。也就是说,故宫传世哥窑目前窑址还没找到,而元人说的哥哥窑,哥哥洞窑的窑址就在杭州老虎洞,应该是比较可靠的。

关于哥窑文物鉴定

由于只有哥窑目前尚未解密,所以第一,哥窑的市场价值远没有汝,官窑那么被广泛认知。拍卖行的价格,有时候还不如定窑钧窑甚至建窑一类的小窑口,属于真正的价值洼地。

深究其原因,还是因为目前没有一套被大家完全认可的鉴定标准。再加上历史上仿哥窑仿的太多,有的已经完全混入古瓷当中,难辨真伪,所以哥窑的认知程度应该是目前五大名窑中最低的。

关于哥窑文物,目前已经可以知道的是,所谓龙泉章生一哥窑和传世哥窑是没有什么关系的。也就是说,历史文献中关于哥窑的论断,多数可能并不指目前收藏于两岸故宫和大英博物馆的那批传世哥窑器。

哥窑的鉴定方法:

一,裂纹哥窑器必须具有众所周知的“金丝铁线”、“紫口铁足”,釉色哥窑属青瓷系列,釉色为青釉,浓淡不一,有粉青、月白、油灰、青黄等色,因窑变作用,釉色多显两种或两种以上的色泽,非人为主观意志所为。

二、底足哥窑的底足也颇为特别,其圈足底边狭窄平整,非宽厚凹凸,足之内墙深长,足之外墙浅短,难以用手指提拿起来。

三、攒珠聚球哥窑有大小不同的两种气泡,其排列形式不是间杂错落,而是较为整齐地排列在一起。聚球式的气泡比攒珠的气泡数量要少得多,一般呈圈形排列在器物之内壁,像一个很厚的环。“攒珠聚球”它是当之无愧的划分真假哥窑的一条必不可少的重要依据。

四、釉色、哥瓷两面上釉,一般都要上三到四道釉,因此瓷釉较厚,瓷釉的厚度常常要超过胎壁由于胎釉的胀缩系数不一,釉面就产生开片,这是人工有意为之的结果。哥瓷釉面的开片有大有小,有深有浅,因窑内作用加上人工染色,形成深色的大纹线中有褐黄色的小纹线,俗称“金丝铁线”,又叫“文武片”。这是哥瓷区别于其他窑的一个重要特征。开片颜色,有深黑色的,也有黄色、褐色和鳝血色等多种。开片大小也有不同,大而疏的称“牛毛纹”,细小如珠的叫“鱼子纹”,大小参差错落的称“白一圾碎”,此外还有“柳叶纹”等。如你有藏品困于出手,想找正规公司进行拍卖,可与福羲拍卖邢女士沟通,壹伍柒 六六一九 捌肆柒二 从传世的实物来看,哥窑瓷器多小开片,如“鱼了纹”、“百圾碎”等,而同期的官窑瓷则多大而疏的“牛毛纹”开片。哥瓷的釉色有粉青、翠青、灰青、月白、深灰、米黄等多种。

各时期仿哥窑特征:

1、黑胎宋哥窑:基本特征是黑胎或紫金胎,紫口铁足,有的只有铁足或紫口,金丝铁线、宋代器型、气泡之密似攒珠、釉为失透的乳浊釉,釉色为粉青、月白、灰青、米黄多种,釉质温润有酥油般的效果。

2、非黑胎宋哥窑:其胎为深灰、浅灰、土黄等色,其它特点基本和黑胎宋哥窑相同。

3、宋龙泉哥窑:宋代器型,其胎黑、灰白等,有紫口铁足、金丝铁线现象、釉色带有龙泉青瓷特征。

宋 哥窑黄釉洗

4、元哥窑:1996到2001年杭州老虎洞的遗存挖掘发现,在元代晚期的遗存中有一类器物与某些传世哥窑十分相似。其胎体较宋代疏松、胎色有浅灰、深灰和黑色,釉色有青灰、粉青、天青,釉面不太均匀干净。元代哥窑器型一般粗厚笨拙,带有元代瓷器的明显特征,开细小纹片,开片缺乏宋代自然明快、井然有序的效果。

元 哥窑倭角方洗

5、明代仿哥窑制品,其胎大都为白、灰白、灰黄胎质,没有自然的紫口铁足现象。多数器物开片只能呈现一种颜色的片纹,有些器物呈现金丝铁线,颜色通常黑中闪红,铁线较多,金丝较少,纹路僵直,一般不见到宋釉开片在较小的区域内仍旧曲折变化的状态。纹片大小分布不均匀,纹路微微闪黑或者闪黄,颜色浅淡。气泡特征也不具备宋代聚珠攒沫的特点。

明 哥窑盘

6、清代哥窑。以雍正、乾隆为好,大多数胎质较厚。雍正官窑仿哥窑器物,由于胎体含铁较高而具有自然的紫黑色,施釉露骨,故亦能出现紫口铁足现象。釉质光润,有油灰、灰青及粉青等色。清代仿宋器,主要着重体现宋代釉饰的基本特征和独特神韵,有些器物的器型直接采用本朝器型,修足为规整的泥鳅背,这给鉴定带来了一定的方便。

清 哥窑笔洗

7、民国仿哥窑:釉色基本上是粉青色和月白色,没有紫口铁足特征,需要涂抹酱紫釉、酱黄釉冒充。

仿哥瓷器从元代起开始有仿制,到明清两代官方则大量仿造。元末明初就出现了米色釉的仿哥釉产品。明代仿品显得浑厚沉静,清代仿品则较为浮华亮丽,清器内还可见拉坯的旋痕,现代新仿则没有。明清时因是官方仿造,地点在景德镇,产品质量讲究。

哥窑瓷器极其珍贵,据统计,全世界大约有百余件,远少于元青花的存世数量。在五大名窑中,哥窑因工艺复杂、身世神秘,所以传世量最为稀少。

哥窑收藏价值一直很高,在元、明、清各朝,仿哥窑的产品屡见不鲜,其数量和质量均以景德镇为最,其产品走向多为皇室和达官贵人。由于哥窑瓷器的珍贵,当代哥窑制品也蓬勃发展。

要辨识哥瓷,恐怕还是要从哥瓷的胎釉特征、装饰特点、时代风格和老旧痕迹等儿个方面去进行鉴别。首先要明确的一个概念是,宋代哥窑瓷流传于世的数量极其有限,在明代已是极其珍贵之物,因此,在明清各朝已有官方的仿制之物出现。现下能见到的有限的传世哥窑器,大多收藏在北京和台湾的故宫博物院,上海博物馆和国外也有一些收藏。流落到民问的应是微乎其微的极少数。