战争电影往往选择纪实式的拍摄方式来展现战争场面的真实性。

拉长的镜头配上人物低沉的旁白,不仅增强了场景的真实性,也充分表达了个人的主观感受和认知。

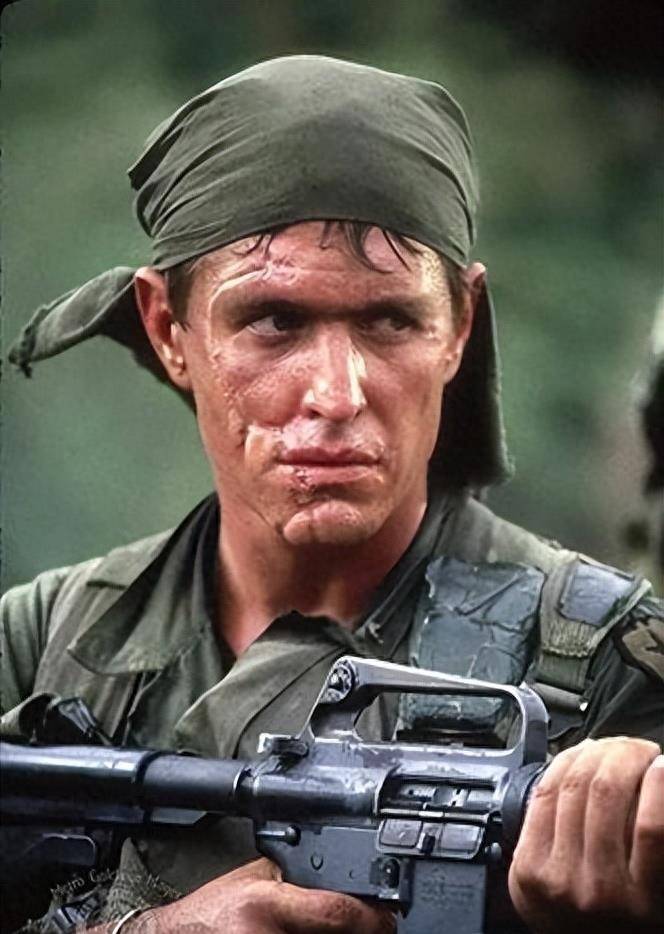

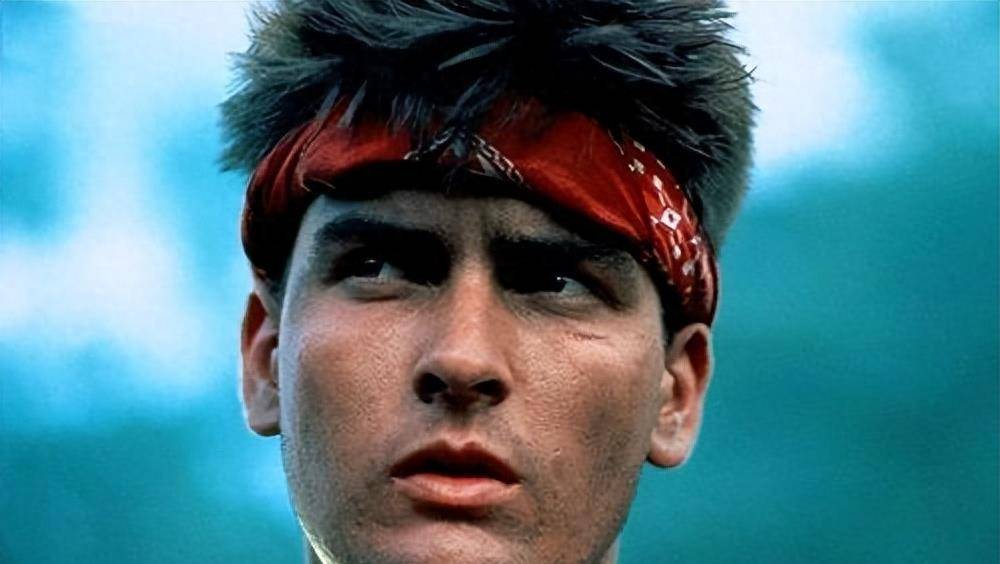

以电影《野战排》为例。影片没有很强的戏剧性和故事性。影片通过泰勒给祖母写信的方式来描述他在战场上的经历、他的心理变化以及他对战争的理解。快点。

奥利弗·斯通曾宣称相机对他来说就是好演员。 《野战排》,他以直接纪实式的拍摄方式,带领观众体验了真实的越南丛林战争。

观众需要跟随镜头仔细观察,从而形成自己对丛林和战争的理解。

当镜头紧紧跟随人物,他和人物在丛林中穿梭摸索时,观众能真切地感受到丛林带来的恐怖和无助。

可以说,纪实式的拍摄方式为观众提供了身临其境、紧张的战场氛围。

首先,关于丛林的描绘,越战电影经常采用两种镜头:向上拍摄和向下拍摄。

俯视镜头可以更好地展现丛林的广阔,而战士视角的向上镜头可以更好地展现战士对丛林的恐惧。

手持跟拍和快速移动的镜头将紧张的战斗气氛表现得极为出色。

《野战排》中,面对无休无止的丛林战事,导演用向上的镜头表现了丛林中士兵的眩晕和恐惧。

而且很多关于埃利亚斯的战斗场面都采用纪实式的快速动作和手持跟拍的拍摄手法来拍摄,对于增强影片的张力有很好的效果。

影片中穿插了许多采访和摄影镜头,让美国士兵在面对死亡、尸体和战争时说出了个人的感受,真实而具体。

电影中经常使用滑动镜头和变焦镜头,使人物情绪的变化和人物心理的波动更加真实和微妙。

影片《现代启示录》在呈现威拉德的心理独白时多次使用滑动镜头。

同时,由于战争中总会有很多突发事件,纪实式的拍摄可以增强事件的恐怖效果。

战场上,战争一触即发,死亡随时可能降临。观众不知道下一秒哪个26会倒下,也不知道会发生什么样的血腥场面。

例如,在电影《现代启示录》中,库尔茨上校何时能被杀死就只有一个悬念。其他所有事件都可以视为紧急事件,包括老虎袭击、越共袭击、土著袭击等等。观众和威拉德等等。人们沉浸在紧张的气氛中。

所谓“以暴制暴”,是指通过表现残暴暴力来表达对暴力的批评。战争电影的审美内容无非是暴力、死亡和恐惧。

为了批判暴力、弘扬人道主义,越战电影中的反思片往往选择充分展现战争中随处可见的残酷暴力。

轰炸、屠杀、强奸、殴打、枪击等情节设置让越战电影充满了残酷的暴力。

越战电影以暴力作为表现对象,让影片中的人物能够用暴力来解决人与人之间、民族与民族之间、文明与文明之间、信仰之间的问题。

电影中导演甚至用暴力来表达对道德、信仰、梦想、宗教、法律的怀疑甚至反抗。

在战争时期,暴力最能体现个人的生活方式。

在战场上,暴力是一种本能,也是生活的必需。战场上的美国士兵想要制止暴力,就需要使用更大的暴力。如果他们想要克服内心的恐惧,发泄内心的恐惧,就必须诉诸暴力。获得安慰的力量。

越战电影揭示了这种存在状态,最终达到了对战场暴力的批判。

采用“以暴制暴”手法的电影有库布里克的《全金属外壳》和科波拉的《现代启示录》。

影片《全金属外壳》中,尚未进入越南战场的美国青年,在侮辱、批判、非人的训练下,变成了杀人的武器。当“傻瓜”派尔举枪射中教官心脏时,导演库布里克选择让这种暴力的感官刺激更加强烈。

在不到一分钟的时间里,导演开了第二枪,这一枪射穿了派尔的喉咙,派尔选择在上战场前结束自己的生命。

暴力在这座桥梁中的作用就是对暴力本身的抵抗。

同样,当“小丑”等人与越南女狙击手激战时,导演也没有将女狙击手设定为弱势方。影片首先给狙击手们蒙上了一层神秘的面纱,让美国士兵纷纷中弹倒地,其中就包括“小丑”的好友“牛仔”。

子弹满头,狙击手总能一击命中。当暴力被演绎到极致时,我们看到的是娇小的越南女孩坚定而凶狠的目光。

导演完美地表达了他对暴力的批评。

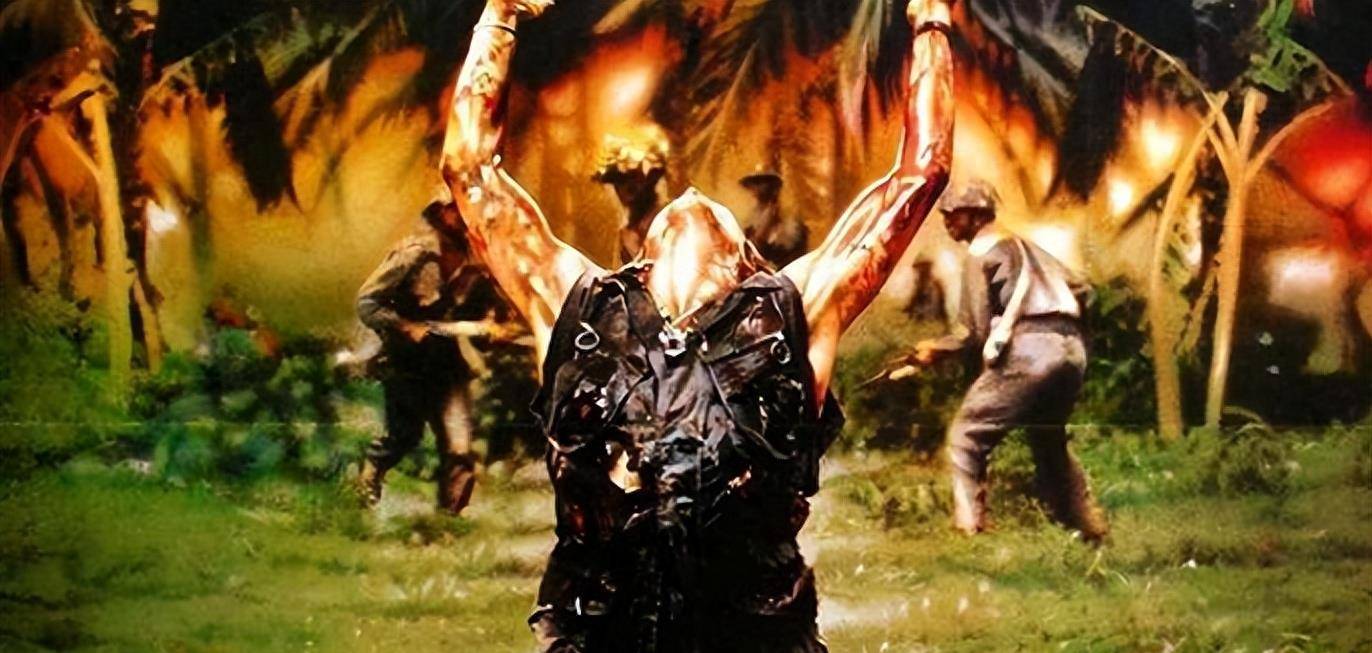

电影《现代启示录》中,酋长、厨师等人四次遭遇意外情况。无一例外,当他们遇到这些突发情况时,本能的反应就是举起枪猛烈射击。释放自卫本能的唯一方法。

当他惊慌失措地被老虎袭击时,厨师感叹自己太胆小了;当他搜查越南渔民的船只时,被小白狗射杀,造成无辜人员伤亡;他被枪杀而死;酋长在与土著人作战时,因恐慌而自杀。

以暴制暴的结局是更多的伤亡,甚至是无辜的伤亡。正是从这种暴力碰撞中,导演期望实现对暴力的批判。

这部电影甚至让威拉德通过殴打和杀害受伤渔民来揭露他的战友的虚伪。

影片最后威拉德杀死库尔茨的那一幕更是血腥。当威拉德用力砍向库尔兹时,出现了原住民祭祀和宰杀牛群的场景,鲜血四溅,牛群挣扎着,垂死的库尔兹,在昏暗的灯光下,威拉德用暴力结束了一切。

最终,库尔兹摆脱痛苦的方式,依然是惨死。

暴力之下只剩下库尔兹自言自语的“恐怖、恐怖……”的感叹声。

“暴力”成为越战电影中表达反战思想的有力工具。 “暴力”往往在电影中产生巨大的张力,引起观众的共鸣。

批判暴力,不是说教、掩盖,只需向观众直接揭露、揭露暴力即可。

因此,“以暴制暴”在越南战争反思片中得到了很好的运用。

为了展现战争的恐怖和残酷,探讨战争与人性、生与死的关系,越南战争电影运用了象征手法,使电影的主题更加深刻,使越南战争成为对象。的描述,更加理性。 。

同时,越南战争电影中还有很多细节描写。仔细研究这些细节就会发现,电影《导演》使用了隐喻,每一个细节背后都隐藏着特殊的含义。

黑格尔认为:“符号一般是直接呈现给感性注意的现成的外在事物,而这种外在事物本身并不是直接被观看的,而是在更广泛、更广泛的一般意义上。

因此,我们应该区分符号中的两个因素,一是意义,二是这个意义的表达。

意义是一个观念(根据观念的抽象性质)或一个物体,无论其内容是什么,其表达是一种感性的存在或一种现象。

影片作为一部动人的声画影像,由于象征手法的运用而呈现出无尽的深刻意义。

为了深入思考战争,越战电影通常选择用带有象征意义的具体事物来装饰叙事。

电影《全金属外壳》中,“全金属外壳”指的是一种以金属武装,杀伤力极大的武器。事实上,它象征着海军陆战队魔鬼式训练塑造的美国军队。它们就像“全金属外壳”一样,没有头脑,没有灵魂,唯一的作用就是充当战争的武器,战场上的杀戮工具。

在所有的越战电影中,丛林几乎无一例外地成为死亡谷的象征,成为越战战场的象征。

丛林战几乎成了越南战争的代名词。

《猎鹿人》的“俄罗斯轮盘赌”经常作为战争的象征出现。每一次扣动扳机,都意味着死亡可能在一瞬间降临。越战战场上的美国士兵就像在玩“俄罗斯轮盘赌”。一直走在死亡的边缘。

此外,越南战争电影中色彩的运用不仅达到渲染战争场面、刺激观众视觉的目的,而且在很多情境下表达了一些特殊的象征意义。

影片《天与地》的开头,用大片绿色的稻田来代表越南乡村。身穿白裙的越南妇女在绿色的稻田里聆听稻浪的声音。单一的绿色象征着积极的生命意识和越南村庄的苍白和原始。

琳琅满目的商品和先进的生活用品已经成为美国的象征。当镜头转向美国时,我们就像李丽一样感受到了美国生活的现代化。越南与美国形成鲜明对比。