清明时节雨纷纷

路上行人欲断魂

借问酒家何处有

牧童遥指杏花村

4月4日全国哀悼 请告诉孩子这些事

告诉孩子,什么是哀悼日

历史时刻,促孩子认知

1.什么是全国哀悼日?

当国家遇到了可怕的灾难或有重要的人物逝世时,国家会举行全国性的哀悼活动,来寄托人们的哀思,这个日子就是全国哀悼日。

2.为什么4月4日是全国哀悼日?

最近,新冠肺炎的流行对我们的国家造成了很大伤害。尽管在全国各族人民的共同努力下,疫情在国内已经逐渐稳定,但仍然有烈士牺牲、数以千计的同胞逝世。

4月4日的全国哀悼日,就是为了表达全国各族人民对他们的哀悼。

3.什么是烈士?

烈士是在革命斗争、保卫祖国、社会主义现代化建设事业中为争取大多数人的合法正当利益而壮烈牺牲的人员。

在这次疫情中,那些为了保护大多数人不被感染病毒而牺牲了自己的人是烈士,是我们应该一辈子铭记的英雄。

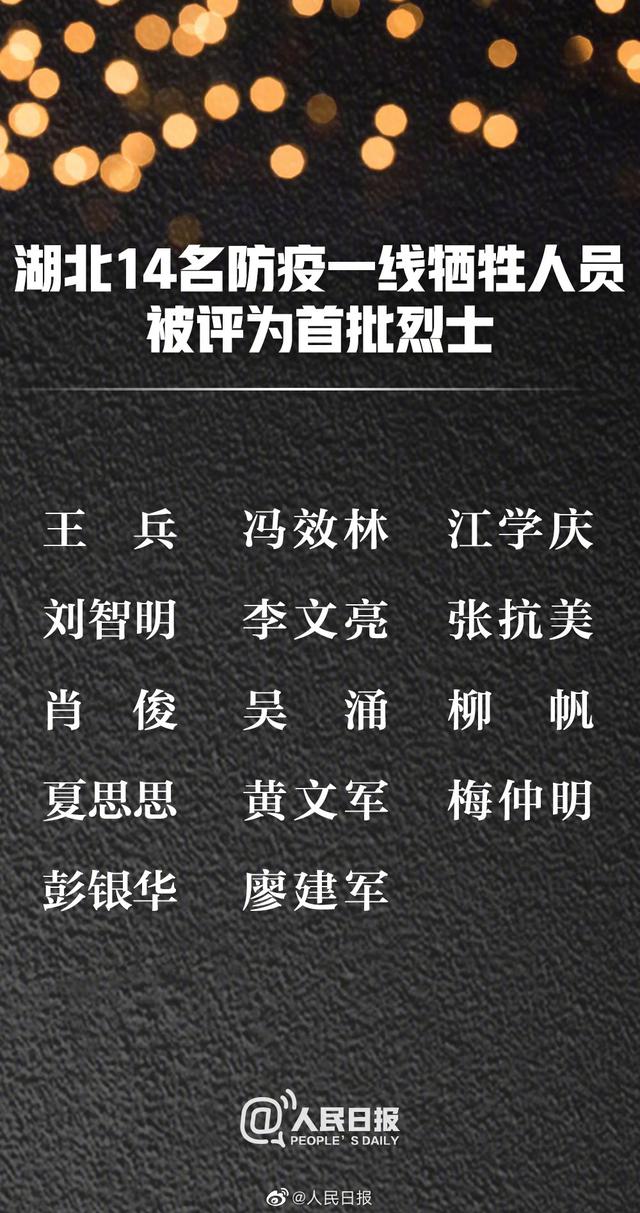

昨天,湖北省14名防疫一线牺牲人员被评为首批烈士。

4.全国哀悼日会做些什么?

在全国哀悼日,全国的政府机构及驻外机构会将国旗降下一半;全国范围内都会停止公共娱乐活动。

在4月4日上午10点的时候,会听到很响的声音,那是汽车、火车、舰船在鸣笛,防空警报也在鸣响。响声会持续3分钟,这段时间里人们也会停下手头的事进行默哀,寄托哀思。

告诉孩子,这样参与哀悼

历史时刻,请孩子加入

孩子们当然也是全国人民的一部分,自然可以,也应该参与到这次哀悼活动中。我们可以引导孩子们这么做。

1.游戏时间缩短一些

哀悼日是一个带着悲伤思绪的日子,全国范围内停止了公共娱乐活动。我们也可以减少一些自己的娱乐活动来表达敬意、寄托哀思。

可以和孩子约定好,今天的游戏时间会缩短一些,你可以用多出来的时间去看看书、帮忙做做家务。

这对孩子来说本身也是一种关于“忍耐”的修行,而关于“忍耐”,推荐大家看看这篇《这家幼儿园让孩子“受苦”,家长却无比支持》,看这所幼儿园里的孩子“一天只吃一个馒头”的“饥饿日”活动。

2.看一看降半旗

哀悼日政府机构会降半旗,除此之外许多有国旗的地方也会相应。

家长可以和孩子一起在阳台上向外眺望,找找看有没有降半旗的地方。如果没有,也可以通过网络观看一下降半旗的样子。

3.听一听鸣笛声

4月4日上午10点,能听到鸣笛声和警报声。可以暂时关闭家里的电视或音乐,和孩子一起听听看这些声音。

住在高楼的家庭还可以带孩子上阳台,看看街上的车都停下来鸣笛的样子。

4.默哀三分钟

10点到了,听着鸣笛声,和孩子一起放下手头正在做的事,低头静立默哀三分钟,表达对烈士和同胞的悼念。

悼念之后,将教育延续

历史时刻,陪孩子铭记

默哀完成后,悼念活动的主要形式就完成了。那我们又该如何趁着这个特殊时刻,将教育延续下去呢?我们建议这么做:

1.围绕“烈士”、“悼念”将教育延续

“烈士”、“悼念”对孩子来说真的很抽象。所以,还是推荐大家使用一些孩子们更能接受的方法:

阅读绘本《纪念碑下的小花》

绘本一直是最适合孩子的读物,下面这本的主题和哀悼日很契合哦。

2.选一种方式,将思念延续

当我们家里有亲人离世的时候,不要回避不要欺骗,让他知道,爱不会离开,爱不增不减!我们要活的更健康更幸福,更快乐!

在这个特殊的日子,我们不妨也和孩子一起,选择一种方式来寄托我们对烈士和逝去同胞的思念。

我们可以用哭泣表达悲伤,我们也可以对着亲人的照片对他诉说我们的思念和爱!

我们还可以和家人一起扫墓祭祀,让远在天国的亲人放心安心!

3.与孩子聊一聊“死亡”

人会不会死?人为什么会死?我们要告诉孩子,死亡只是生命结束的最后一步!告诉孩子,每个人完成了在这个世界上的使命后,都会离开这个世界!

如何进行死亡教育

3、4岁的孩子理解不了抽象的事物,尤其像死亡这种谁也没经历过的事。所以,我们需要将抽象的死亡化为具象的东西来展示给孩子,用类似的事物做类比。

比如树叶,从树上生长出来、掉落下来、在大地上分解、最终再次成为大树的养料;又比如水,从大海中蒸发、成为运动、落在地上汇成河流、并最终聚成大海。

我们可以先让孩子对自然界的生命循环有直观的概念,再告诉他们:“其实人也是这样,我们从婴儿长成大孩子、再变成大人、再变成老人,最后迎接死亡。”

5.6岁的孩子则逐渐对抽象的事物有了概念,我们不妨具体地向孩子们描述死亡本身。

借助绘本讲述死亡

◇《爷爷变成了幽灵》

讲述了爷爷死后变成幽灵来陪伴小男孩的故事,让我们学会正视亲人的去世,长存美好的记忆。

◇《一片叶子落下来》

讲述了一片叶子的四季——属于它的生命循环。

◇《风到哪里去了》

风吹向远方、波涛回归大海、黑夜与白天互相等待,男孩的一个提问,开启了一场自然界万物循环的礼赞。

除了这些,还有《爷爷没有穿西装》、《汤姆的外公去世了》、《活了100万次的猫》等绘本,也可以围绕死亡教育展开活动哦。

注意事项

1.不用刻意掩饰悲伤

有的家长会在孩子面前“故作镇定”,但死亡本身就是悲伤的,悲伤的情感体验也是孩子成长过程中必须的。如果你“不悲伤”,孩子反而会以为死亡是一件无所谓的事。

2.不要忌讳“死”字

有的家长忌讳“死”字,用“走了”、“睡了”、“去远方了”来解释死亡。但对孩子来说,走了何时回来?睡了何时醒来?都将成为孩子心底难以解决的困惑。

3.不要转移话题

有时我们自己情绪难以平复,没有心情和孩子做“死亡教育”,选择先转移话题“搪塞过去”,但这会让孩子觉得“死亡是一种禁忌”,产生恐惧。

亲爱的孩子,人这一辈子生一次死一次!唯有珍惜方能永恒!

清明节是中国最重要的祭祀节日,日期一般在公历4月5日。国人自古就有礼敬祖先、慎终追远的礼俗观念,因此在清明时节逐渐形成春祭的传统。