提高防灾意识、强化风险管控,做好农房灾后重建民心工程② ▎天津市:主动谋划、扎实推进,灾后农房重建筑就民生“幸福巢”

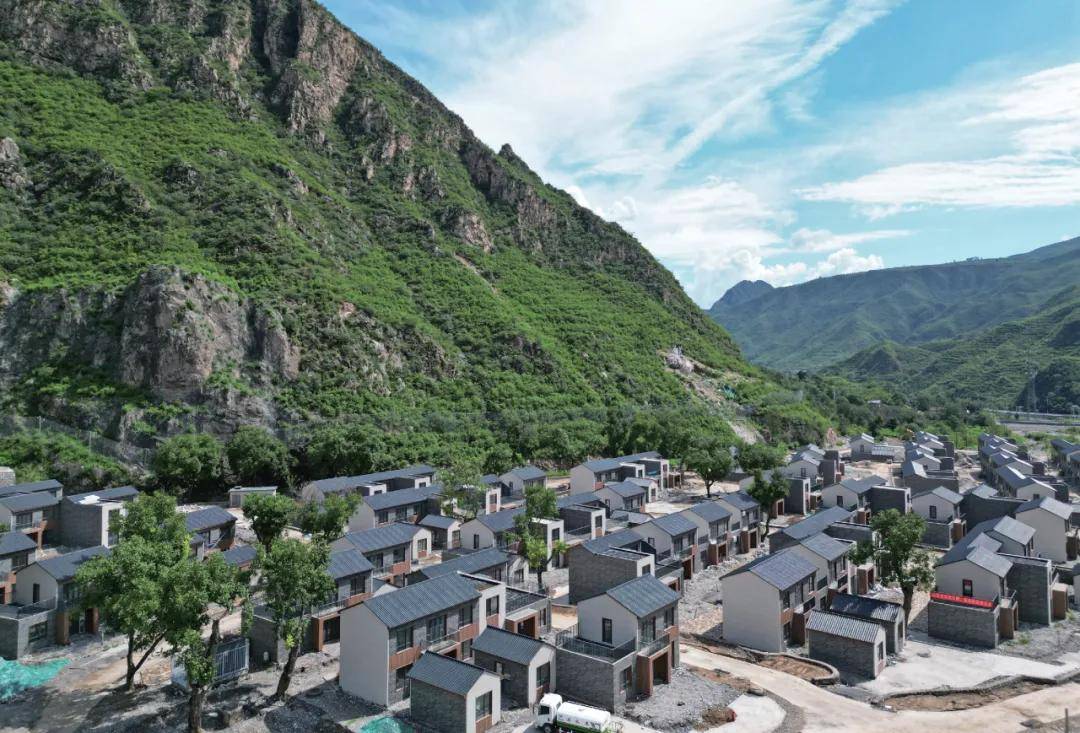

北京市门头沟区沿河口村2023年农房水灾重建后实景

北京市门头沟区沿河口村2023年农房水灾重建后实景

编者按

2024年入夏以来,我国多地出现暴雨、泥石流等严重灾害,导致道路中断、农房受损,群众生命财产安全受到严重威胁。相关部门非常重视,将灾害分析与恢复重建工作视为首要政治任务与紧迫民生工程,全力推进,保障农民群众的住房安全。

早在2024年4月,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,推进乡村全面振兴,提升乡村建设水平,着力加强农村房屋质量安全管理,切实保障农民群众生命财产安全,推进建立农房建设管理长效机制,住房城乡建设部发布《住房城乡建设部等5部门关于加强农村房屋建设管理的指导意见》。《意见》要求,坚守底线,安全第一,强化风险管控,坚决防范农房安全事故发生。

近日,为做好农房灾害防范应对工作,住房城乡建设部组织行业专家梳理总结了较大的自然灾害对农房安全的影响和破坏表现,提出了农房气象灾害防范常识,以及灾后农房修缮的技术要点,以指导各地结合本地实际,不断提高农民群众防灾意识及主体责任意识。

建筑杂志社新媒体中心特开设“农房灾后重建”专栏,供各地开展农房灾后重建工作参考和借鉴。

2023年7月,海河流域出现极端强降雨,引发流域性特大洪水。作为京津冀地区洪水的主要“入海口”,天津承担着海河水系75%的洪水下泄任务。天津市委、市政府深入贯彻习近平总书记对防汛救灾和灾后重建工作作出的重要指示精神,认真落实党中央、国务院的部署要求,全市上下始终坚持系统观念,连续20多天日夜奋战,投入大量人力物力,实现了“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的“四不”目标。进入灾后恢复重建时期,主动谋划、扎实推进,把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为灾后恢复重建的强大政治优势,慎终如始地做好灾后农房恢复重建工作,让群众住上放心房、满意房。

一、洪水灾情特点

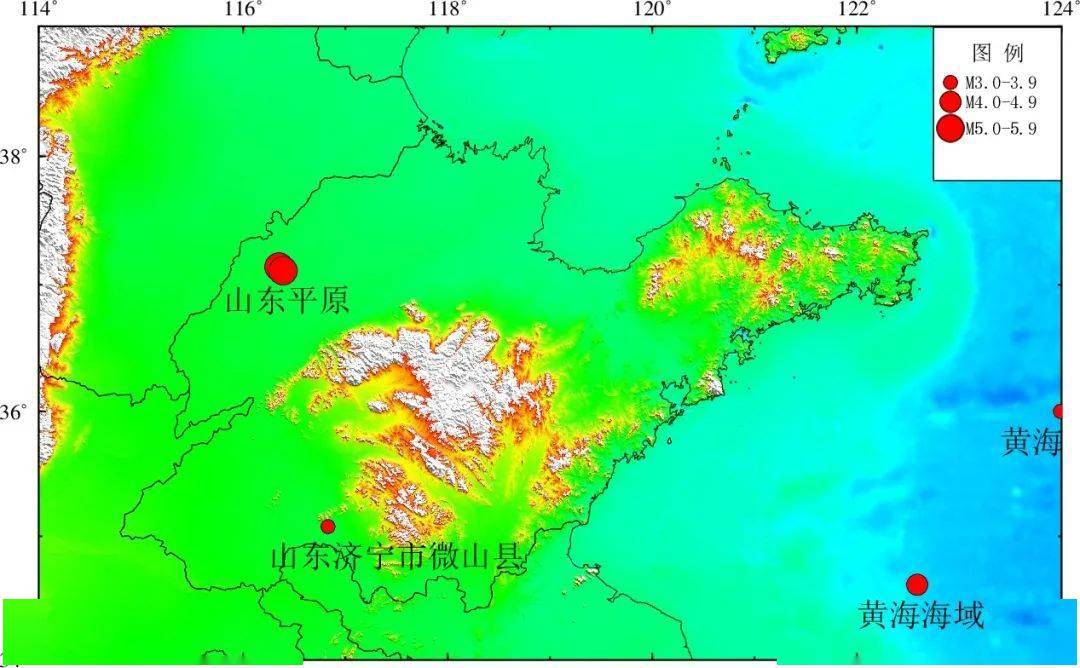

此次洪水是海河流域自1963年以来第一次发生流域性特大洪水。本次海河流域降雨范围广、总量大,超过1996年8月发生的流域性大洪水。暴雨时空集中、强度大,造成洪水并发,流域5大水系22条河流发生超警戒水位以上洪水。

天津承担着海河流域75%的洪水下泄任务,本次损失主要来自蓄滞洪区带来的损失,天津本地降雨造成的损失有限。

蓄滞洪区水位高,淹没时间长。永定河泛区淹没历时17天。由于地势低洼,受到下游海潮顶托影响,东淀蓄滞洪区淹没时间超过50天,第六埠最高水位5.52米。

二、农村住房灾情情况

海河流域特大洪水发生之后,天津市相继启用永定河泛区、东淀蓄滞洪区,涉及武清、静海和西青等区,房屋因灾受损农户共1438户,其中倒塌69户、严重损坏740户、一般损坏629户。截至2024年6月底,天津市完成全部灾后恢复重建工作,维修加固1178户、原址重建198户、置换住房或货币化安置30户,32户居民另有安全住房不再重建。

三、灾后农村住房重建工作稳步推进

灾后恢复重建工作启动后,天津市领导多次赴西青区水高庄村、武清区黄花店镇等地现场查看农村住房受灾情况,研究调度蓄滞洪区灾后农村住房鉴定修缮重建工作,第一时间组织召开专题会议,各部门按照职责分工协调开展灾后恢复重建工作。

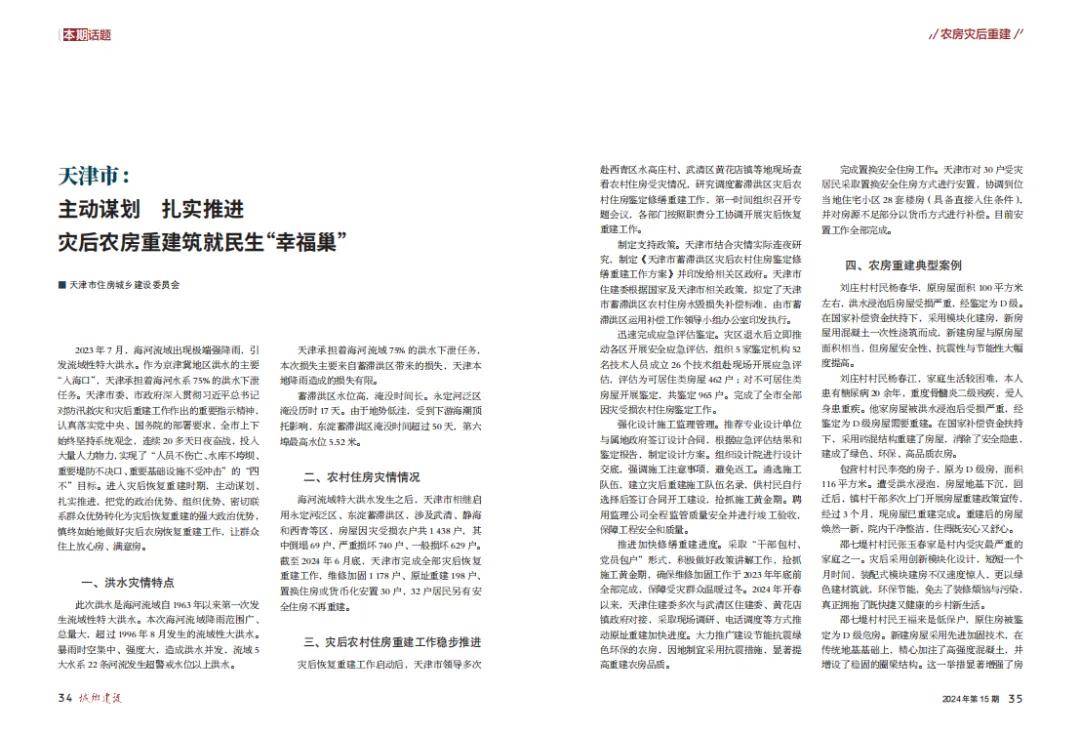

连夜对受灾房屋数据进行分析研判

连夜对受灾房屋数据进行分析研判

制定支持政策。天津市结合灾情实际连夜研究,制定《天津市蓄滞洪区灾后农村住房鉴定修缮重建工作方案》并印发给相关区政府。天津市住建委根据国家及天津市相关政策,拟定了天津市蓄滞洪区农村住房水毁损失补偿标准,由市蓄滞洪区运用补偿工作领导小组办公室印发执行。

技术专家入户评估鉴定受灾房屋

技术专家入户评估鉴定受灾房屋

迅速完成应急评估鉴定。灾区退水后立即推动各区开展安全应急评估,组织5家鉴定机构52名技术人员成立26个技术组赴现场开展应急评估,评估为可居住类房屋462户;对不可居住类房屋开展鉴定,共鉴定965户。完成了全市全部因灾受损农村住房鉴定工作。

强化设计施工监理管理。推荐专业设计单位与属地政府签订设计合同,根据应急评估结果和鉴定报告,制定设计方案。组织设计院进行设计交底,强调施工注意事项,避免返工。遴选施工队伍,建立灾后重建施工队伍名录,供村民自行选择后签订合同开工建设,抢抓施工黄金期。聘用监理公司全程监管质量安全并进行竣工验收,保障工程安全和质量。

对受损农房开展维修加固

对受损农房开展维修加固

高延性混凝土维修加固

高延性混凝土维修加固

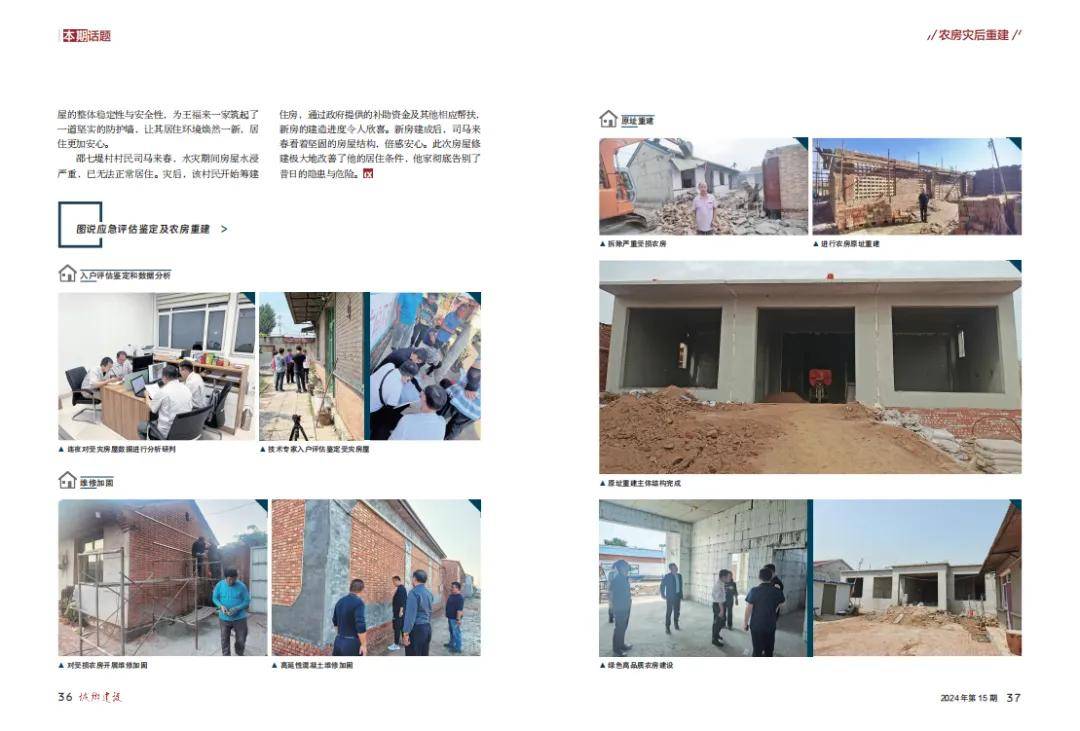

推进加快修缮重建进度。采取“干部包村、党员包户”形式,积极做好政策讲解工作,抢抓施工黄金期,确保维修加固工作于2023年年底前全部完成,保障受灾群众温暖过冬。2024年开春以来,天津住建委多次与武清区住建委、黄花店镇政府对接,采取现场调研、电话调度等方式推动原址重建加快进度。大力推广建设节能抗震绿色环保的农房,因地制宜采用抗震措施,显著提高重建农房品质。

拆除严重受损农房

拆除严重受损农房

进行农房原址重建

进行农房原址重建

原址重建主体结构完成

原址重建主体结构完成

完成置换安全住房工作。天津市对30户受灾居民采取置换安全住房方式进行安置,协调到位当地住宅小区28套楼房(具备直接入住条件),并对房源不足部分以货币方式进行补偿。目前安置工作全部完成。

绿色高品质农房建设

绿色高品质农房建设

四、农房重建典型案例

刘庄村村民杨春华,原房屋面积100平方米左右,洪水浸泡后房屋受损严重,经鉴定为D级。在国家补偿资金扶持下,采用模块化建房,新房屋用混凝土一次性浇筑而成,新建房屋与原房屋面积相当,但房屋安全性、抗震性与节能性大幅度提高。

刘庄村村民杨春江,家庭生活较困难,本人患有糖尿病20余年,重度骨髓炎二级残疾,爱人身患重疾。他家房屋被洪水浸泡后受损严重,经鉴定为D 级房屋需要重建。在国家补偿资金扶持下,采用砖混结构重建了房屋,消除了安全隐患,建成了绿色、环保、高品质农房。

包营村村民李亮的房子,原为D级房,面积116平方米。遭受洪水浸泡,房屋地基下沉,回迁后,镇村干部多次上门开展房屋重建政策宣传,经过3个月,现房屋已重建完成。重建后的房屋焕然一新,院内干净整洁,住得既安心又舒心。

邵七堤村村民张玉春家是村内受灾最严重的家庭之一。灾后采用创新模块化设计,短短一个月时间,装配式模块建房不仅速度惊人,更以绿色建材筑就,环保节能,免去了装修烦恼与污染,真正拥抱了既快捷又健康的乡村新生活。

邵七堤村村民王福来是低保户,原住房被鉴定为D级危房。新建房屋采用先进加固技术,在传统地基基础上,精心加注了高强度混凝土,并增设了稳固的圈梁结构。这一举措显著增强了房屋的整体稳定性与安全性,为王福来一家筑起了一道坚实的防护墙,让其居住环境焕然一新,居住更加安心。

邵七堤村村民司马来春,水灾期间房屋水浸严重,已无法正常居住。灾后,该村民开始筹建住房,通过政府提供的补助资金及其他相应帮扶,新房的建造进度令人欣喜。新房建成后,司马来春看着坚固的房屋结构,倍感安心。此次房屋修建极大地改善了他的居住条件,他家彻底告别了昔日的隐患与危险。

原文见《城乡建设》2024年第15期34-37页

供稿单位:天津市住房城乡建设委员会

编 辑:赵博新